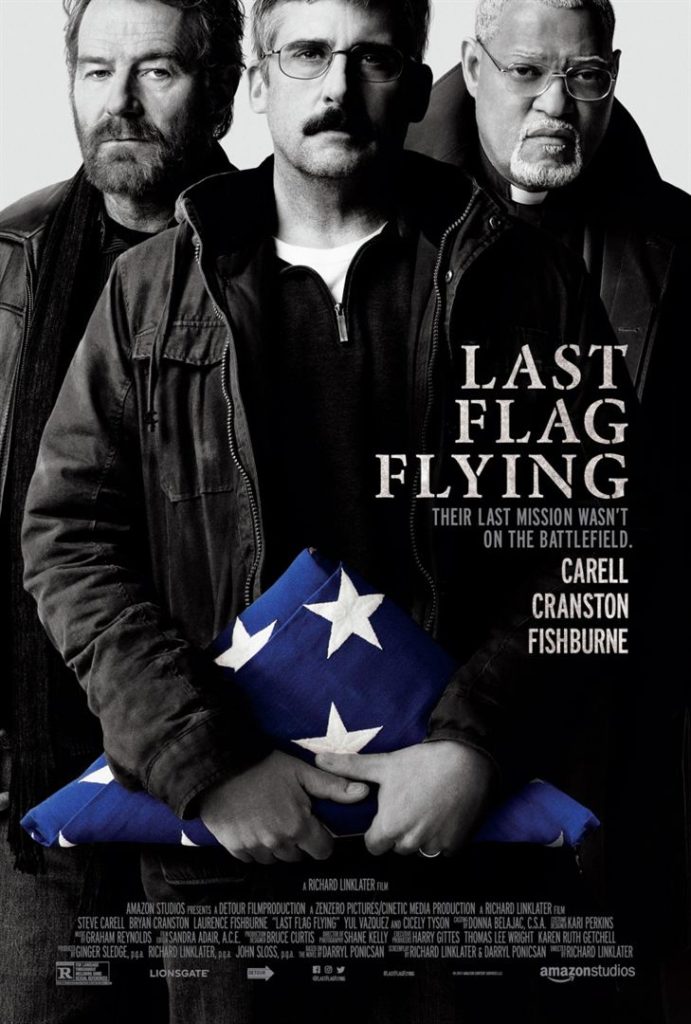

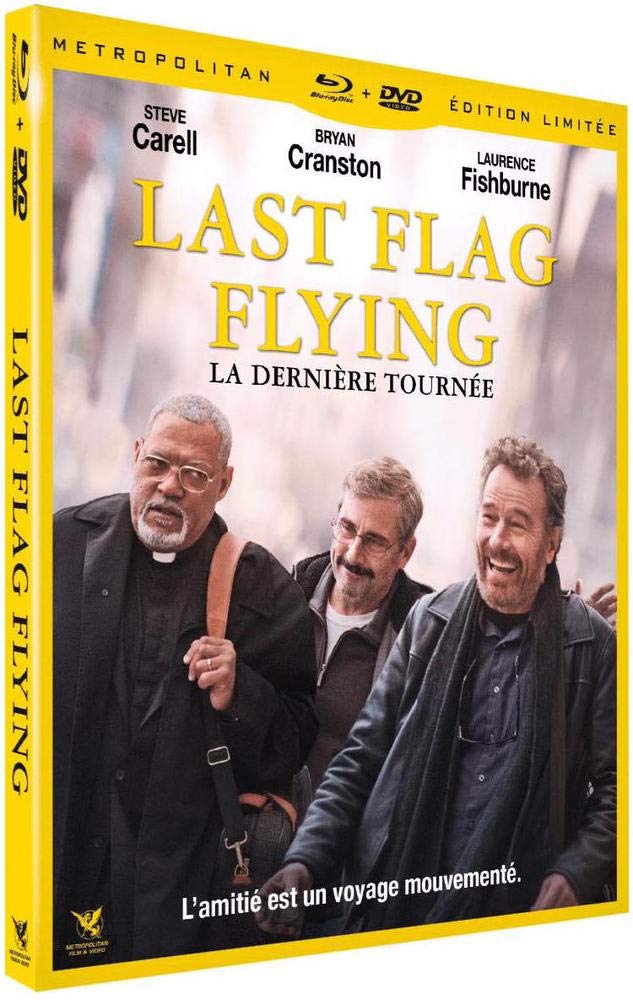

LAST FLAG FLYING – LA DERNIÈRE TOURNÉE (Last Flag Flying) réalisé par Richard Linklater, disponible en Combo Blu-ray + DVD – Édition Limitée le 8 février 2019 chez Metropolitan Vidéo

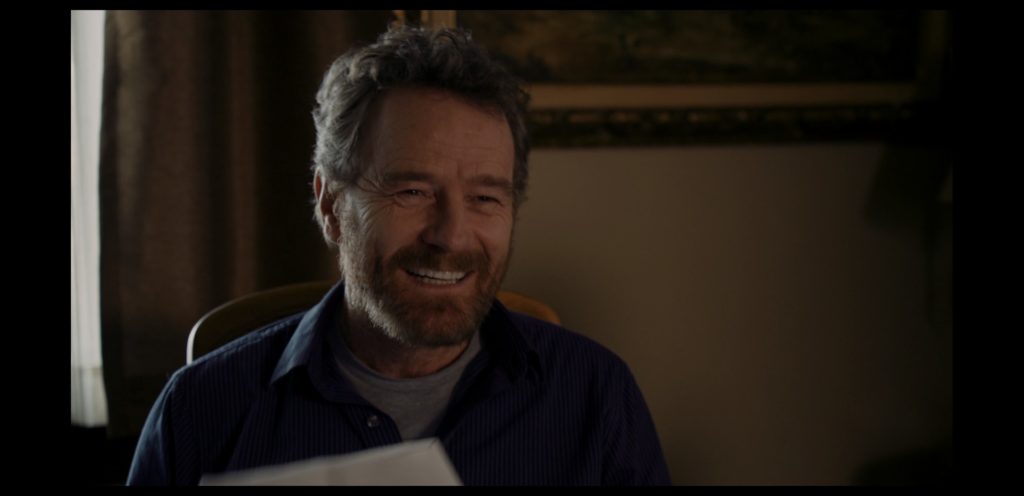

Acteurs : Bryan Cranston, Laurence Fishburne, Steve Carell, J. Quinton Johnson, Deanna Reed-Foster, Yul Vazquez, Graham Wolfe, Jeff Monahan…

Scénario : Richard Linklater, Darryl Ponicsan

Photographie : Shane F. Kelly

Musique : Graham Reynolds

Durée : 2h05

Date de sortie initiale : 2018

LE FILM

30 ans après avoir servi ensemble durant la guerre du Vietnam, Larry Shepherd, un ancien de la Navy, retrouve ses vieux camarades, Sal Nealon et le révérend Richard Mueller, pour les funérailles de son fils également Marine, tué au combat en Irak. Refusant qu’il soit enterré au cimetière militaire d’Arlington, Larry demande à ses amis de l’aider à emmener le corps pour un voyage le long de la côte Est jusqu’au New Hampshire.

Richard Linklater est un des réalisateurs indépendants américains les plus prolifiques et éclectiques du cinéma contemporain. On lui doit notamment un des plus beaux triptyques de ces quinze dernières années Before Sunrise – Before Sunset – Before Midnight (1995-2004-2013) et dernièrement Boyhood, oeuvre exceptionnelle tournée par intermittence sur une période de douze ans, de 2002 à 2013, avec la même distribution et la même équipe technique. Après Everybody Wants Some !! que l’on pouvait voir comme une suite spirituelle à Génération rebelle (Dazed and Confused, 1993), le cinéaste revient avec un film centré sur des personnages plus âgés et matures. Avec sa mélancolie habituelle, Richard Linklater dresse le portrait de trois hommes arrivés à l’automne de leur existence. Last Flag Flying – La Dernière Tournée est un road-movie tragicomique sur le deuil, l’amour et l’amitié au coeur de l’Amérique, merveilleusement interprété par trois comédiens, parfaits de complicité. S’il n’est pas aussi émouvant que ses films précédents, ce projet intimiste mûri par le cinéaste pendant près de quinze ans, n’en est pas moins très attachant et marque les esprits.

En 2003, Larry « Doc » Sheperd, un ancien médecin de la Navy, retrouve Sal Nealon, un gérant de bar et le révérend Richard Mueller. Tous les trois ont combattu ensemble au Vietnam mais ils ne s’étaient pas revus depuis trente ans. Larry est venu leur demander de l’accompagner aux funérailles de son fils, mort au combat en Irak et dont le corps vient d’être rapatrié aux Etats-Unis. Sur la route, l’émotion se mêle aux fous-rires car les trois hommes voient leurs souvenirs remonter et ils retrouvent leur camaraderie.

Comme souvent chez Richard Linklater, Last Flag Flying – La Dernière Tournée, adapté du roman éponyme de Darryl Ponicsan (The Last Detail, transposé au cinéma en 1973 par Hal Ashby, sous le titre La Dernière Corvée), agit en deux temps. C’est tout d’abord l’excellence de ses acteurs qui subjugue. Bryan Cranston, Steve Carell et Laurence Fishburne crèvent l’écran et se complètent avec une alchimie non feinte. Derrière des dialogues très abondants et des séquences que le réalisateur n’hésite pas à étirer (parfois trop sans doute) en voiture et en train, le film et les personnages se dévoilent progressivement. Habituellement, Richard Linklater s’interroge sur la signification de grandir et sur la façon de devenir adulte. Ici, changement de génération, puisque ses trois protagonistes quinquagénaires, vétérans du Vietnam, ont vu leur jeunesse s’évaporer. S’ils se sont perdus de vue durant trente ans, leur passé commun les relie à nouveau et les rattrape dans un contexte de guerre, puisque l’action se déroule en 2003, lors de la capture de Saddam Hussein.

Richard Linklater nous renvoie à notre propre vie, au temps qui passe, sujet alors récurrent chez le cinéaste. A travers la mort du fils d’un des personnages, tué durant la guerre en Irak, le réalisateur montre que quels que soient l’âge et les expériences, tout le monde est logé à la même enseigne car tous sont dans la même galère, avec les mêmes peurs. La mise en scène apparaît cependant trop sage, Richard Linklater préférant se concentrer sur ses trois têtes d’affiche, sur leurs traits marqués, sur les non-dits ou au contraire sur leur bagou qui dissimule en réalité moult blessures. Ce que l’on retient surtout de Last Flag Flying – La Dernière Tournée, c’est surtout la puissance de tous les comédiens, brillants, drôles, complices, spontanés, bouleversants, merveilleusement dirigés.

L’oeuvre de Richard Linklater peut paraître simple, mais comme toujours chez le cinéaste, la sensibilité, la délicatesse et la nostalgie y sont universelles, même quand la notion de patriotisme est abordée, et la réussite est encore une fois au rendez-vous. C’est cette pudeur et cette retenue qui font la force du cinéma de Richard Linklater, jusqu’à ce que les larmes coulent enfin durant l’ultime scène du film, avant de laisser le trio s’évanouir dans un fondu au noir.

LE BLU-RAY

Le test du Blu-ray de Last Flag Flying – La Dernière Tournée, disponible chez Metroplitan Vidéo, a été réalisé à partir d’un check-disc. Le menu principal est fixe et musical, sobre.

On sait Richard Linklater très généreux, donc la petite poignée de scènes coupées (5’30) ne donne sûrement qu’un bref aperçu des séquences abandonnées au montage. Celles présentées ici sont très belles, notamment quand Sal et Richard s’entraident pour enfiler leur uniforme avant de se rendre aux funérailles.

Un montage de « prises en plus » fait office de petit bêtisier (9’) où les trois comédiens principaux apparaissent très complices.

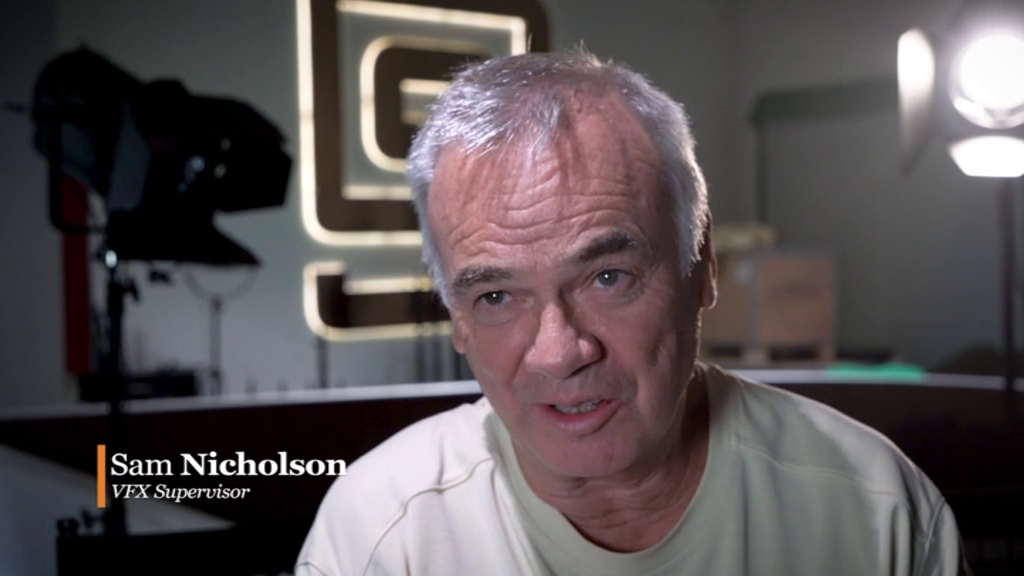

Le making of (16’) fait son office en compilant les propos des acteurs, du réalisateur et d’autres intervenants mystérieux (leurs noms ne sont pas indiqués), avec des images du plateau. Les thèmes, l’évolution des personnages, le roman original et les conditions de tournage sont abordés.

Le module intitulé Le Jour des vétérans (6’) donne la parole à quelques membres de l’équipe du film, aux comédiens, au réalisateur et à bien d’autres, qui donnent leur impression sur le tournage de la scène où Larry vient se recueillir sur le cercueil de son fils rapatrié d’Irak.

L’interactivité se clôt sur un lot de bandes annonces et des liens internet.

L’Image et le son

Le master HD dépasse toutes les attentes et restitue merveilleusement les partis-pris esthétiques stylisés du chef opérateur Shane F. Kell, complice de Richard Linklater (A Scanner Darkly, Boyhood). Le piqué demeure constamment vif et acéré. La colorimétrie se révèle joliment glacée, les contrastes denses, la compression solide comme un roc. Toutefois, le rendu n’est pas optimal et certaines séquences posent quelques problèmes avec une gestion aléatoire des noirs, ainsi qu’une perte des détails. Rien de bien rédhibitoire ceci dit.

Last Flag Flying – La Dernière Tournée n’est pas un film à effets et les mixages français et anglais DTS-HD Master Audio 5.1 ne font pas d’esbroufe inutile. L’essentiel de l’action est canalisé sur les enceintes avant, même si chacune des séquences en extérieur s’accompagne inévitablement de petites ambiances naturelles sur les latérales. Il en est de même pour la musique du film, systématiquement mise en valeur par l’ensemble des enceintes. Les voix demeurent claires, limpides, solidement délivrées par la centrale, bien que la version française (horrible, il faut bien le dire) demeure nettement moins ardente que son homologue.

Crédits images : © Metropolitan Vidéo / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr