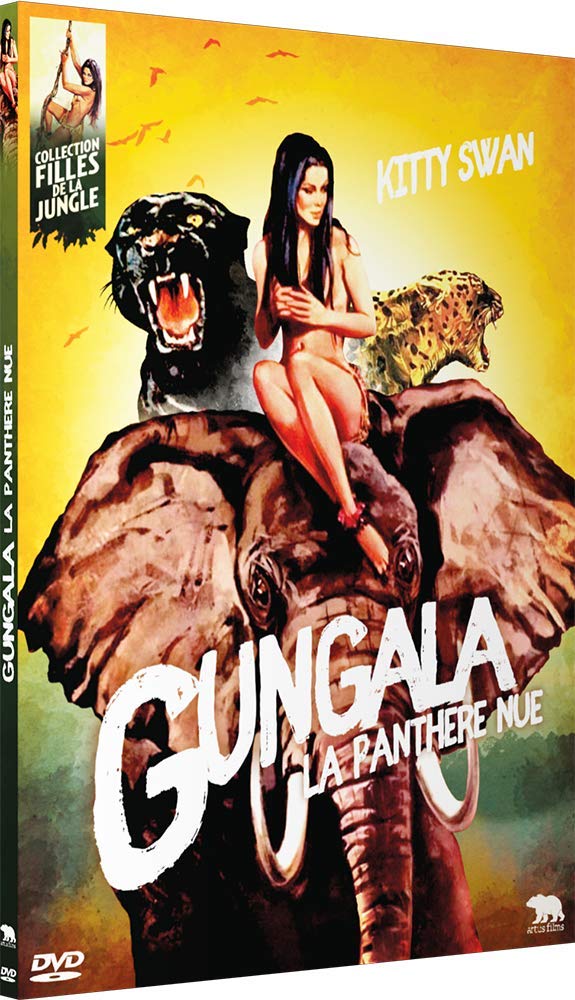

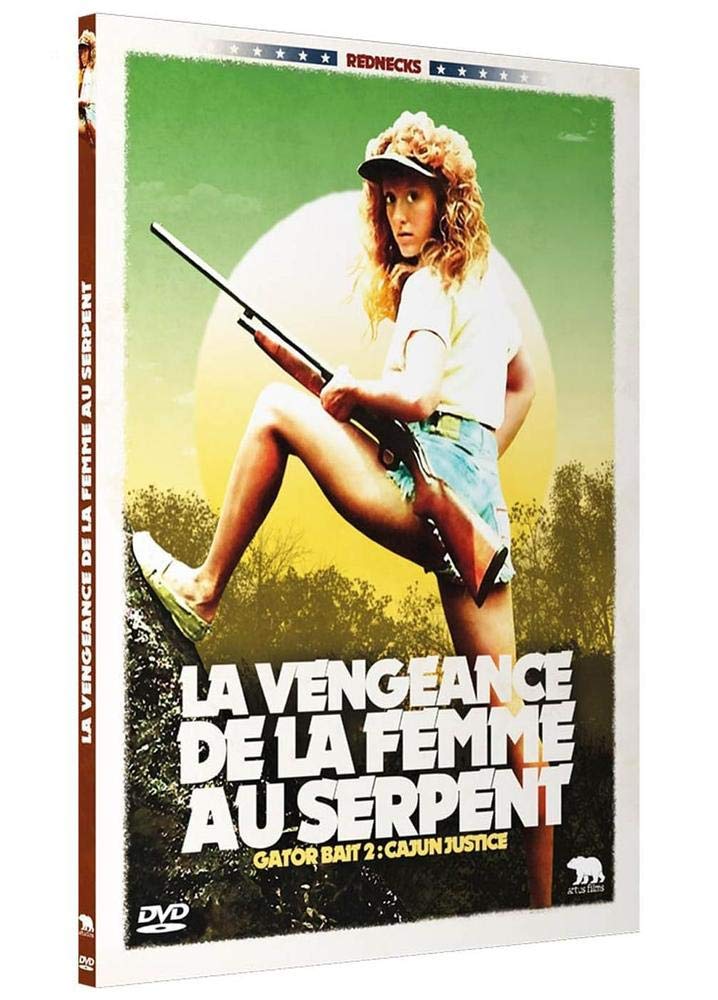

GUNGALA, LA PANTHÈRE NUE (Gungala, la pantera nuda) réalisé par Ruggero Deodato, disponible en DVD le 4 décembre 2018 chez Artus Films

Acteurs : Kitty Swan, Micaela Pignatelli, Angelo Infanti, Jeff Tangen, Alberto Terrani, Giancarlo Sisti, M. Piero Buzzi, Luigi Scavran…

Scénario : Romano Ferrara, Guido Leoni

Photographie : Claudio Ragona

Musique : Alessandro Brugnolini, Luigi Malatesta

Durée : 1h25

Date de sortie initiale : 1968

LE FILM

Une compagnie d’assurance, dirigée par une riche famille anglaise, charge un groupe d’aventuriers de retrouver une jeune héritière, dont l’avion s’est écrasé dans la jungle quelques années auparavant. Laissée pour morte, orpheline et ayant grandi au milieu de la nature, l’enfant abandonné est devenue « Gungala », la déesse blanche, évoluant aux côtés de sa fidèle panthère et devenue reine d’une tribu de guerriers. Avant d’approcher la sauvageonne, les aventuriers vont devoir la défendre contre une tribu d’indigènes africains, dirigés par un prince arabe cruel, voulant dérober le diamant qu’elle porte autour de son cou. L’un des explorateurs, Morton, tombe immédiatement amoureux de la sublime Gungala au grand détriment de sa petite amie, Julie, qui va tout faire pour se débarrasser de cette rivale…

Attention revoilà Gungala !!! Qui ça ? Mais vous suivez ou pas ? Gungala, cette jeune sauvageonne, héroïne de Gungala, la vierge de la jungle ! Sorti en 1967, Gungala, la vergine della giungla aura attiré suffisamment de spectateurs coquinous dans les salles pour que les producteurs décident de prolonger les aventures de cette demoiselle innocente qui court les fesses à l’air dans la savane. Exit le réalisateur Romano Ferrara, qui avait pourtant commencé les prises de vue de ce second chapitre ! Jugé trop incompétent, et sans doute trop pervers puisqu’il voulait filmer sa jungle girl en train de se masturber entourée de ses amis les animaux, un certain Ruggero Deodato (né en 1939) est appelé à la rescousse. Agé de 29 ans, le jeune homme affichait alors un palmarès impressionnant en tant qu’assistant-réalisateur auprès de Roberto Rossellini, Sergio Corbucci, Antonio Margheriti, Riccardo Freda et Mauro Bolognini. Un impressionnant C.V. qui a permis à Ruggero Deodato de convaincre la production après quelques essais filmés, le tout réalisé devant les yeux de Romano Ferrara qui voyait sa création lui échapper. La différence est notable entre les deux épisodes. Sous le pseudo de Roger Rockfeller, Ruggero Deodato fait preuve d’un réel savoir-faire derrière la caméra. Mieux filmée, Gungala, la panthère nue – Gungala, la pantera nuda est une suite réussie.

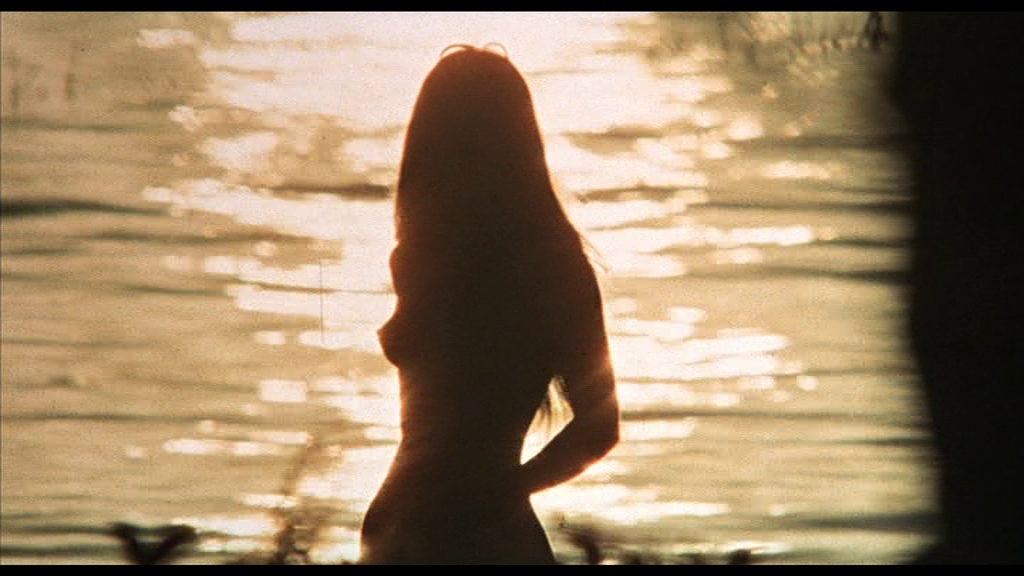

Si l’histoire reste malgré tout complètement anecdotique, au moins, le réalisateur est parti avec son équipe filmer quelques séquences en Afrique avec son actrice Kitty Swan dans un souci d’authenticité. Le générique donne le ton. Dans de magnifiques décors naturels, l’actrice toujours à moitié à oilp, court et batifole avec au loin le Kilimandjaro, le vrai. Certes, pas mal de séquences restent tournées en studio, mais le cinéaste parvient à nous faire ressentir le continent où se déroule le récit, plus rythmé que sur le premier. L’ensemble est aussi moins niais, y compris lorsque Kitty Swan, mieux dirigée ici, se déplace sans l’utilisation du ralenti et d’un solo de harpe.

Gungala, la panthère nue est également bien photographié. Le chef opérateur Claudio Ragona (Confession d’un commissaire de police au procureur de la République de Damiano Damiani) soigne ses partis pris et le film reste agréable à regarder cinquante ans après. Alors certes, Gungala, la panthère nue est un tout petit film de série B, mais les artisans qui sont à l’oeuvre soignent leur boulot. La musique d’Alessandro Brugnolini et Luigi Malatesta possède ce petit goût suranné et joue avec les codes du cinéma d’aventure d’antan. Dans ce sens, Ruggero Deodato se coule plus dans le moule du divertissement rétro proche des Tarzan avec Johnny Weissmuller. Il filme son héroïne autrement que Romano Ferrara, qui la réduisait la plupart du temps à une playmate dont chacune de ses apparitions était prétexte pour la cadrer à hauteur des seins. Ici, en dépit de séquences complètement barrées comme celle où la sauvageonne devient pour ainsi dire un top-model mitraillé de photos par un aventurier devant une carcasse d’avion, Gungala existe et apparaît beaucoup plus à l’écran, passe de liane en liane, en réalité des cordes de gymnase, mais ce n’est pas bien grave. Elle est également plus rattachée aux animaux, avec un chimpanzé par ci, un éléphant par là, une panthère toujours à proximité.

Ruggero Deodato, futur spécialiste de l’horreur (Cannibal Holocaust) fait ses classes avec tous les moyens techniques et financiers mis à sa disposition, avec le goût du travail bien fait, peu dupe de la copie à rendre et du produit fini. C’est sans doute ce qui fait la bonne tenue, toutes proportions gardées, de Gungala, la panthère nue.

LE DVD

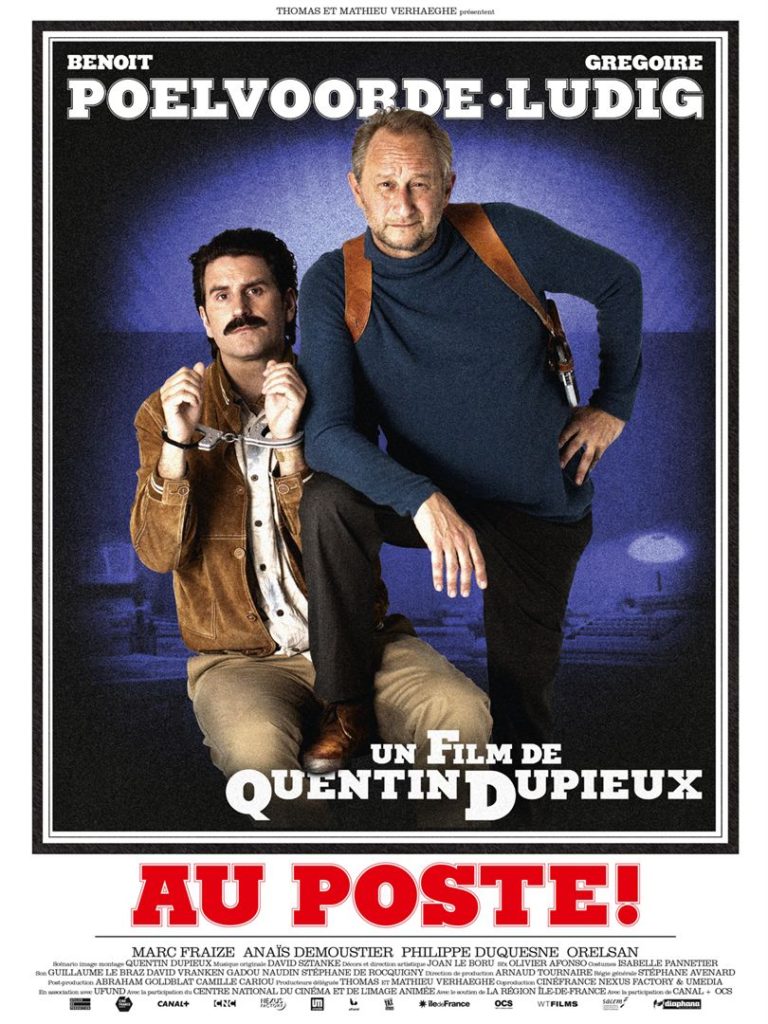

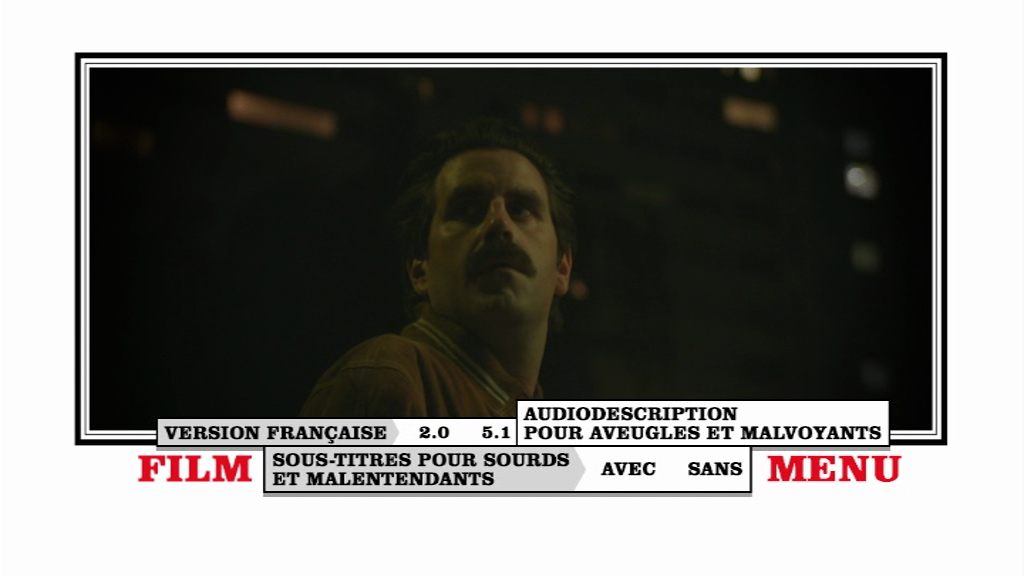

Revoilà donc Gungala chez Artus Films ! Le film de Ruggero Deodato est lui aussi disponible dans une édition slim Digipack au visuel clinquant. Un très bel objet qui intègre la collection Filles de la jungle. Le menu principal est fixe et musical.

Pour en savoir plus sur les jungles girls au cinéma, dans la littérature et dans la bande-dessinée, reportez-vous au DVD de Gungala, la vierge de la jungle et savourez la présentation de Julien Sévéon. Ici, pour ce second opus, Artus est allé à la rencontre du réalisateur Ruggero Deodato lui-même (26’) ! Visiblement heureux de parler de son premier vrai long métrage signé en tant que metteur en scène, alors qu’il était assistant, l’intéressé revient en détails sur son arrivée sur ce projet. Ruggero Deodato explique comment la production a viré Roman Ferrara (« c’était un peu un pervers, pas quelqu’un de bien… ») avant de l’engager définitivement après plusieurs essais grassement payés. Puis, le cinéaste raconte quelques anecdotes de tournage, dont les prises de vue au Kenya, mais aussi la raison pour laquelle il a préféré utiliser un pseudonyme, avant de parler du casting, dont « la très douce » Kitty Swan, dont la carrière fût stoppée quelques années plus tard en raison d’un accident survenu sur un tournage, où elle fut brûlée au troisième degré.

L’interactivité se clôt sur les films annonces des deux Gungala et un diaporama de photographies d’exploitation.

L’Image et le son

La copie de Gungala, la vierge de la jungle était déjà excellente, mais celle de Gungala, la panthère nue se permet de la surpasser. C’est sans doute lié aux partis pris du film, dont la facture technique est nettement plus soignée, mais les couleurs sont encore plus belles que pour le premier épisode. Le piqué est agréable et naturel, le grain original respecté, la stabilité de mise, la propreté irréprochable si ce n’est quelques griffures durant le générique, plus altéré comme c’est souvent le cas. La luminosité est également au programme et les détails sont tels que l’on parvient à distinguer les toiles de fond pour les scènes de campement.

Contrairement à Gungala, la vierge de la jungle, il n’y a pas de version française pour Gungala, la panthère nue. Rien à redire sur le mixage italien aux sous-titres non imposés. La piste est aérée avec un excellent rendu de la musique, des ambiances annexes et des dialogues.

Crédits images : © MOVIETIME SRL – Rome / Artus Films / Captures DVD : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : ©

Crédits images : ©