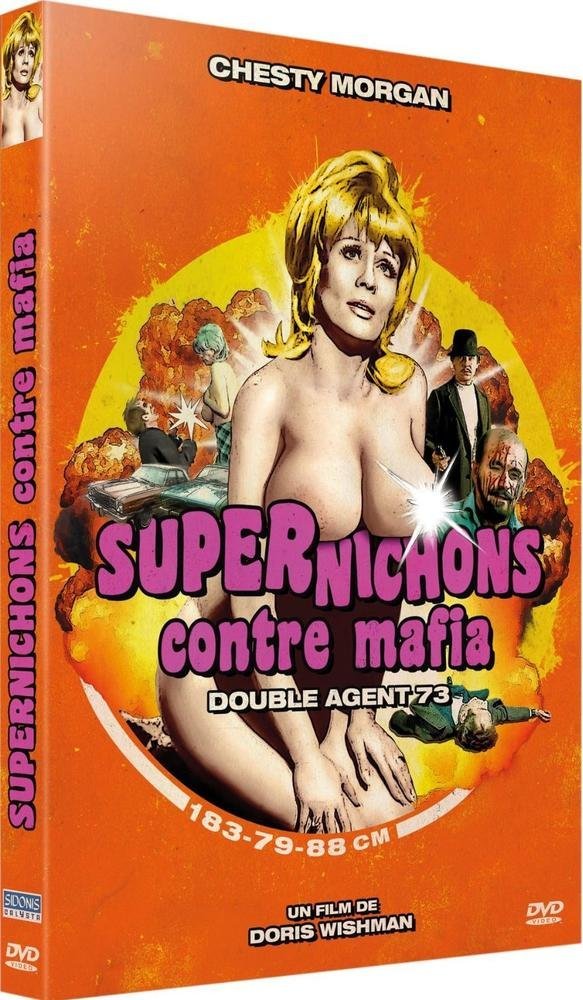

SUPERNICHONS CONTRE MAFIA (Double Agent 73) réalisé par Doris Wishman, disponible en DVD depuis le 13 février 2015 chez Sidonis Calysta

Acteurs : Chesty Morgan, Frank Silvano, Saul Meth, Jill Harris, Louis Burdi, Peter Savage…

Scénario : Doris Wishman, Judy J. Kushner

Photographie : Nouri Haviv, C. Davis Smith

Musique : Cine Top

Durée : 1h23

Année de sortie : 1974

LE FILM

Bien qu’elle souhaite se retirer des affaires, Jane Tennay reprend du service à la demande du patron des Services Secrets. Sa mission : identifier le chef d’un gang de trafiquants de drogue qui inonde le marché d’une héroïne bon marché. Son arme secrète : un microscopique appareil photo implanté dans le téton de son sein gauche. Pratique pour prendre des clichés de documents compromettants. Mais, son opulente poitrine, Jane l’utilise aussi pour faire diversion, empoisonner et assommer ses ennemis.

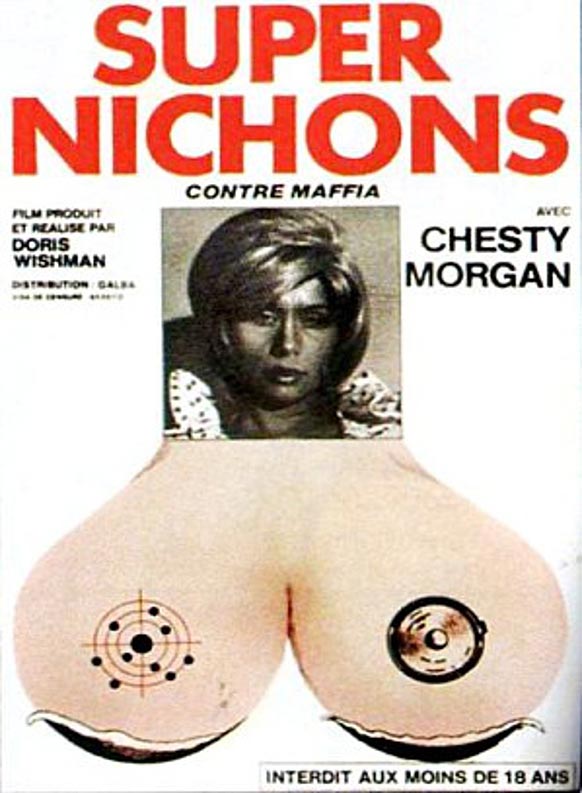

Quelle série Z ! Si le titre en version originale Double Agent 73 ne le laissait pas présager de ce côté de l’Atlantique (73 est la taille, en pouces, du tour de poitrine de Busty…), au moins il n’y a pas tromperie sur la marchandise avec celui en français, Supernichons contre mafia.

Réalisé en 1974 par Doris Wishman (1912-2002), la « cinéaste » experte du nudie, ce chef-d’oeuvre du genre qui compile tout ce qui ne faut pas faire au cinéma demeure essentiel pour les amateurs de déviant. Ce grand classique repose sur la poitrine généreuse, débordante devrait-on dire, de Chesty Morgan (de son vrai nom Liliana Wilczkowski), strip-teaseuse dont les attributs naturels (220 de tour de poitrine) lui ont valu une petite notoriété dans le genre de la sexploitation. Doris Wishman la filme à hauteur du « buste » ou en contre-plongée pendant 1h10, mais rien d’excitant puisque la gravité faisant son effet, les « mamelles » s’apparentent à deux montgolfières en perdition.

Chesty Morgan, qui ressemble à Danièle Thompson maquillée comme une voiture volée, a le charisme d’un encornet avec des yeux éteints, aucun talent d’actrice et se voit en plus doublée puisque son accent polonais était trop prononcé. Comme Pamela Anderson, « elle est très distinguée ». L’histoire en elle-même est débile, les morceaux de bravoure s’enchaînent comme des perles sur un collier, les faux raccords sont légion, le cadre est laissé à l’abandon, l’interprétation est consternante, les décors hideux, bref, que du bon, surtout que la version française s’avère aussi abominable et rajoute une touche exotique et vulgaire à ce nanar grâce à des répliques fumeuses.

Ce film hors-normes mérite bien une projo entre potes. Fous-rires garantis avec ce film amateur, ou à mateurs c’est selon…

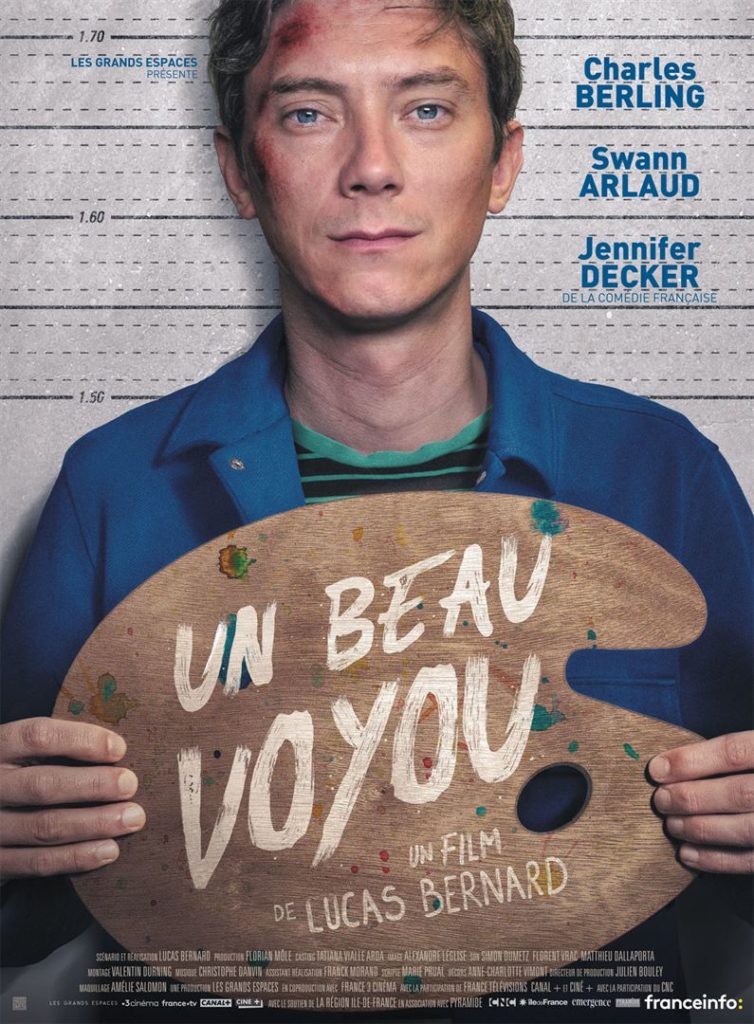

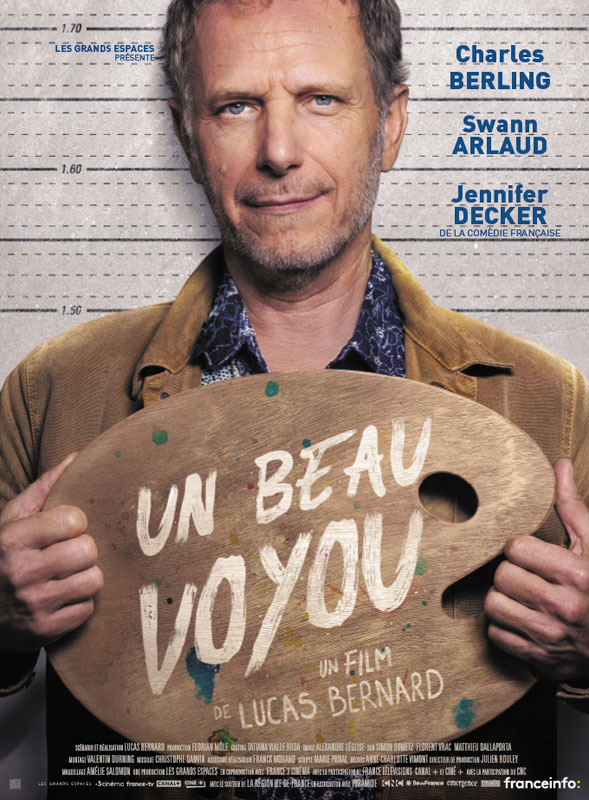

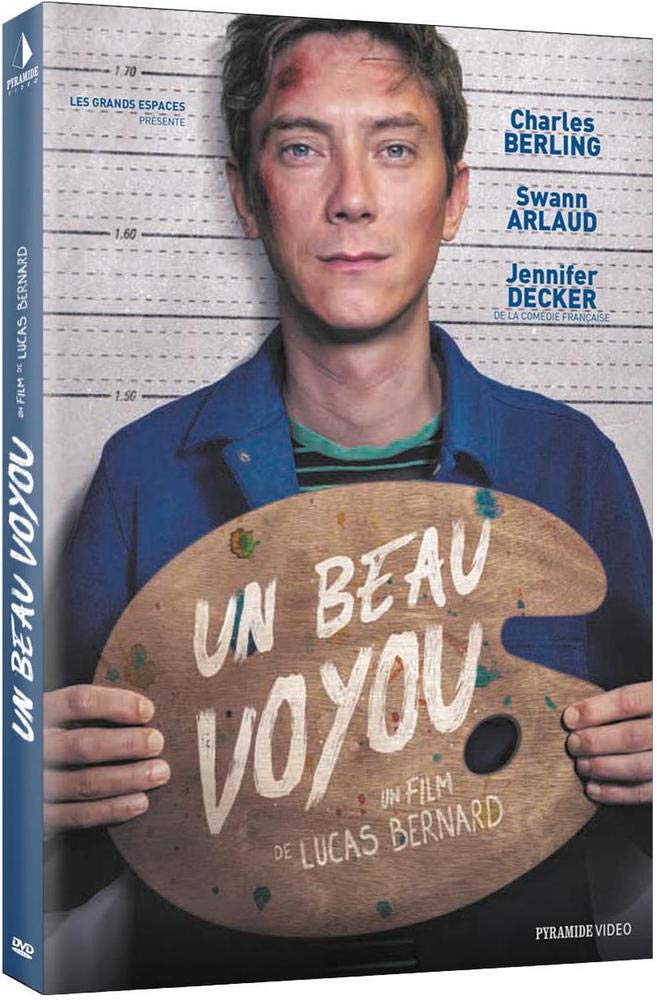

LE DVD

Le DVD de Supernichons contre mafia (c’est toujours étrange d’écrire ce titre…) repose dans un boîtier classique Amaray. La jaquette a été choyée par Sidonis Calysta avec des couleurs bien voyantes et au centre de laquelle pose Chesty Morgan afin d’appâter le chaland. On adore l’accroche « Même ses ennemis ne savent plus à quel sein se vouer », très chic ! Le boîtier est glissé dans un surétui cartonné. Le menu principal est quant à lui animé et musical.

Sidonis Calysta n’a pas fait les choses à moitié et livre près d’une heure de suppléments !

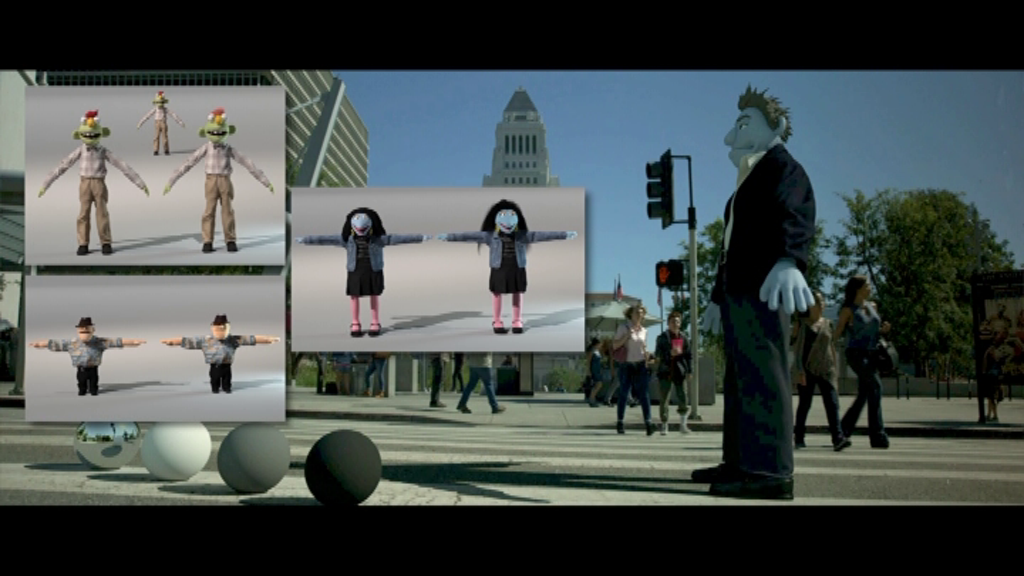

La Fabuleux destin de Doris Wishman (23’) : Voici un formidable portrait de la cinéaste américaine Doris Wishman réalisé par Marc Toullec et narré par Linda Tahir-Meriau. Ponctué par d’incroyables images de films et de bandes-annonces d’époque, ce module donne l’eau à la bouche et nous rend fous d’impatience à l’idée de découvrir d’autres « chefs-d’oeuvre » de cette réalisatrice atypique et habituée des nudies, née en 1912 et disparue en 2002, à l’instar de Diary of a Nudist, Gentlemen Prefer Nature Girls, The Sex Perils of Paulette et Mamell’s Story ! 30 films réalisés entre 1960 et 2007 !

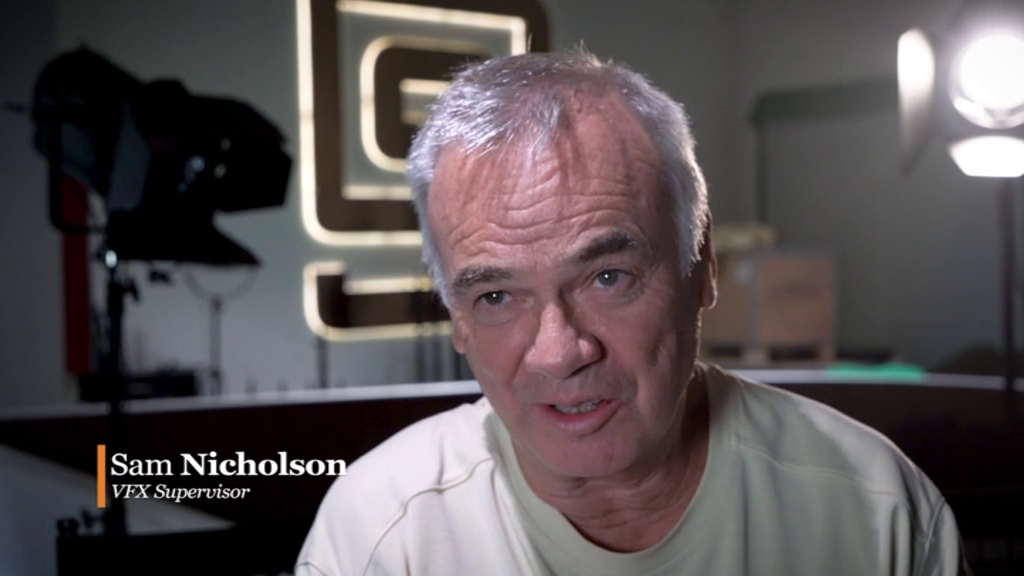

Ne manquez pas le dialogue entre l’immense Patrick Brion et l’excellent Christophe Carrière (33’) sur Supernichons contre mafia ! C’est à mourir de rire car les deux critiques proposent un retour sur la carrière et le film de Doris Wishman, mais se trouvent rapidement rattrapés par la dimension Z de ce chef d’oeuvre du genre. Il faut voir comment Patrick Brion tente de garder son sérieux face au trublion qu’il a en face de lui et qui se marre en citant les dialogues de la version française, absolument abominable et donc monumentale. Ils en viennent ensuite au casting, en se focalisant bien évidemment sur le jeu « extraordinaire » de Chesty Morgan. Voilà une présentation qui prolonge le plaisir ressenti en visionnant Supernichons contre mafia !

L’Image et le son

Et bien franchement nous n’attendions pas une copie aussi belle ! L’image de Supernichons contre mafia s’avère impressionnante, surtout quand on sait que le film de Doris Wishman avait quasiment disparu des radars ! Le master (1.77, 16/9) affiche une indéniable propreté, le grain est habilement géré excepté sur les plans accélérés ou ralentis. Sur ces séquences, la texture est plus grumeleuse, les contrastes sont poreux et la luminosité décline. Mais en dehors de cela, la stabilité est de mise, les couleurs sont au top et les détails sont très agréables.

Le confort acoustique est assuré en français comme en anglais, même si cette dernière s’en tire bien mieux que son homologue, avec toutefois un souffle chronique. Si certains dialogues paraissent plus couverts que d’autres, on se délecte de l’ambiance sonore avec des sonneries de téléphone stridentes ou la musique affreuse. Les sous-titres français sont imposés sur la version originale et le changement de langue est verrouillé à la volée. A noter que le doublage français a été perdu sur certaines séquences. Elles passent donc automatiquement en anglais sous-titrées en français. Mais c’est ainsi que vous devez visionner Supernichons contre mafia !