LA PROIE (Cry of the City) réalisé par Robert Siodmak, disponible en DVD et Blu-ray le 24 avril 2018 chez ESC Editions

Acteurs : Richard Conte, Victor Mature, Fred Clark, Shelley Winters, Betty Garde, Berry Kroeger, Tommy Cook, Debra Paget…

Scénario : Ben Hecht, Richard Murphy d’après le roman The Chair for Martin Rome de Henry Edward Helseth

Photographie : Lloyd Ahern Sr.

Musique : Alfred Newman

Durée : 1h35

Année de sortie : 1948

LE FILM

Au cours d’une rixe, Martin Rome est blessé. Retenu prisonnier dans un hôpital pénitentiaire, ce multirécidiviste est soupçonné par le Lieutenant Candella, son ami d’enfance, d’avoir participé au cambriolage et au meurtre crapuleux d’une riche New-Yorkaise. Innocent, le malfrat se voit proposer par Niles, un avocat véreux, de porter le chapeau. Refus net et catégorique. Mais, intrigué, Rome s’évade, se rend chez Niles et découvre des bijoux volés dans le coffre-fort de l’avocat, qu’il assassine. C’est le début d’un long et violent jeu du chat et de la souris entre Candella et Rome…

Coécrit par le prolifique Ben Hecht (La Maison du docteur Edwardes, Gilda, Les Enchaînés) et Richard Murphy (La Lance brisée, Le Génie du mal) d’après le roman The Chair for Martin Rome de Henry Edward Helseth, La Proie – Cry of the City, est un des films noirs les plus emblématiques du réalisateur, scénariste, producteur et acteur allemand Robert Siodmak (1900-1973). Né dans une famille d’origine polonaise juive à Dresde, Siodmak sent la montée du nazisme et fuit l’Allemagne au début des années 1930. Après une étape par Paris, il s’envole pour Hollywood. En 1941, il réalise West Point Widow, son premier film américain puis signe un contrat avec les studios Universal pour sept ans. Evidemment très influencé par l’expressionnisme allemand et le cinéma d’Orson Welles, il signe Le Fils de Dracula, son premier film pour les Universal Studios, et impose son style qui fera la marque de fabrique de ses plus polars les plus célèbres comme Les Tueurs avec Burt Lancaster et Ava Gardner en 1946 ou Pour toi j’ai tué (Criss Cross) en 1949. La Proie est donc mis en scène entre ces deux monuments, pour le compte de la 20th Century Fox de Darryl F. Zanuck. S’il reste moins connu, Cry of the City est pourtant un bijou noir, d’une incroyable sécheresse, magistralement réalisé et interprété.

Truand du Bronx new-yorkais, Martin Rome (Richard Conte) a abattu un policier : il était, affirme-t-il, en état de légitime défense. Grièvement blessé, il est interrogé sur son lit d’hôpital par les inspecteurs Collins (Fred Clark) et Candella (Victor Mature). Ce dernier, qui fut autrefois son ami, le soupçonne d’être également impliqué dans l’affaire De Grazia – une femme assassinée et dépouillée de ses bijoux. Un suspect est sous les verrous mais deux complices, un homme et une femme, sont en cavale : Rome, peut-être, et cette mystérieuse jeune fille qui est venue le voir à l’hôpital et dont personne ne connaît l’identité. Martin nie farouchement ce crime, mais il veut surtout éviter que l’inconnue – Teena Riconti (Debra Paget, dans sa première apparition au cinéma), sa bien-aimée – ne soit inquiétée. Succédant aux policiers, un avocat, Niles (Berry Kroeger), tente vainement de persuader Rome d’avouer sa culpabilité dans l’affaire De Grazia et ce, en échange d’une forte somme qui serait versée à sa mère. Quelques jours après, Rome parvient à s’évader. Par l’intermédiaire de Tony (Tommy Cook), son jeune frère, il cherche d’abord à prendre contact avec Teena, mais celle-ci a disparu.

La Proie confronte les deux côtés d’une même pièce. Les personnages principaux, le flic et le voyou sont italo-américains, se connaissent, ont visiblement grandi ensemble et chacun connaît la famille de l’autre. D’un côté, Victor Mature (La Poursuite infernale, Le Carrefour de la mort), colosse aux pieds d’argiles, de l’autre Richard Conte (Quelque part dans la nuit, L’Orchidée blanche), à qui l’on donnerait le bon Dieu sans confession. Deux anciens gosses de la rue, qui n’ont pas eu la même chance, mais qui ont décidé de s’en sortir. C’est cette confrontation qui fait le sel du film de Robert Siodmak, cinéaste qui a toujours été sensible à cette frontière sensible entre le bien et le mal.

Candella le flic, très attaché à ses origines, se lance alors aux trousses de Rome, accusé à tort d’un vol de bijoux, qui va tenter de son côté de prouver son innocence, tout en voulant protéger la femme qu’il aime. Malgré cela et en dépit de son charme souvent blagueur et attachant, Rome est un tueur de flic, un type violent, la rue fait partie de lui. Il ne sera pas remis en prison et n’hésitera pas à riposter si Candella le retrouve. Quant à ce dernier, malgré l’amitié et l’amour qu’il peut avoir pour Rome et sa famille, il restera inflexible, fermé et bien déterminé à aller jusqu’au bout.

Robert Siodmak tourne dans les rues du Bronx et celles du quartier de Little Italy, ajoutant à son film à une authenticité encore rare dans le cinéma hollywoodien qui privilégiait encore les confortables prises de vue en studio. Cela ajoute une dimension documentaire à La Proie, comme les parfums provenant des restaurants, d’un minestrone qui cuit à feu doux sur le gaz, mais aussi celui de la crasse et des bas-fonds dans lesquels les personnages se débattent. Les lumières de la ville sont là, à travers les néons et enseignes lumineuses, mais le rêve américain n’est qu’un mirage clinquant. Derrière, certains luttent pour survivre et les voies pour s’en sortir sont peu nombreuses. D’ailleurs, quel que soit le chemin emprunté, le résultat est le même pour les protagonistes. Policiers ou malfrats, ils sont tous fatigués de courir et le fruit de leur labeur se résume finalement à peu de choses.

Film riche et passionnant, soutenu par la musique d’Alfred Newman et la photo charbonneuse de Lloyd Ahern (Laura, La Folle ingénue), ainsi qu’un humour noir avec la présence de l’immense Hope Emerson dans le rôle d’une masseuse peu orthodoxe, La Proie – Cry of the City, souvent oublié dans la filmographie de Robert Siodmak, est absolument à réhabiliter, d’autant plus qu’il apparaît aujourd’hui comme étant l’une des grandes inspirations d’un certain Martin Scorsese.

LE BLU-RAY

Le test du Blu-ray de La Proie, disponible chez ESC Editions, a été réalisé à partir d’un check-disc. Le menu principal est animé et musical.

La Proie, est présenté par Antoine Sire (31’). L’auteur de Hollywood, la cité des femmes (editions Institut Lumière / Acte Sud) propose une analyse brillante et éclairée du film de Robert Siodmak. Le fond et la forme sont croisés sur un rythme soutenu, le casting est passé au peigne fin. La carrière du cinéaste est également abordée et La Proie située dans sa filmographie. Fourmillant d’informations et d’anecdotes, Antoine Sire part un peu dans tous les sens et se répète parfois, mais on ne pourra pas lui reprocher la passion contagieuse avec laquelle il évoque ce polar urbain, déroutant et décalé. Composé d’extraits et de bandes-annonces, cet entretien s’avère riche, spontané et passionnant.

L’Image et le son

Un Blu-ray au format 1080p (AVC). Ce nouveau master restauré en HD au format respecté 1.33 de La Proie, qui était jusqu’alors disponible en DVD chez Carlotta, se révèle souvent pointilleux en matière de piqué, de gestion de contrastes (noirs denses, blancs lumineux), de détails ciselés, de stabilité, de clarté et de relief. La nouvelle profondeur de champ permet d’apprécier la composition des plans de Robert Siodmak, la photo signée Lloyd Ahern retrouve une nouvelle jeunesse doublée et le grain d’origine a heureusement été conservé. Notons quelques baisses de la définition avec des plans légèrement flous. La propreté de la copie est indéniable.

Seule la version originale, avec les sous-titres français non imposés, est disponible. Point de remixage superflu à l’horizon, l’écoute demeure fort appréciable avec une excellente restitution de la musique, des effets annexes et des voix très fluides et aérées. Pas de souffle constaté.

Crédits images : © Twentieh Century Fox Home Entretainment International Corporation / ESC Editions / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Twentieh Century Fox Home Entretainment International Corporation / ESC Editions / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

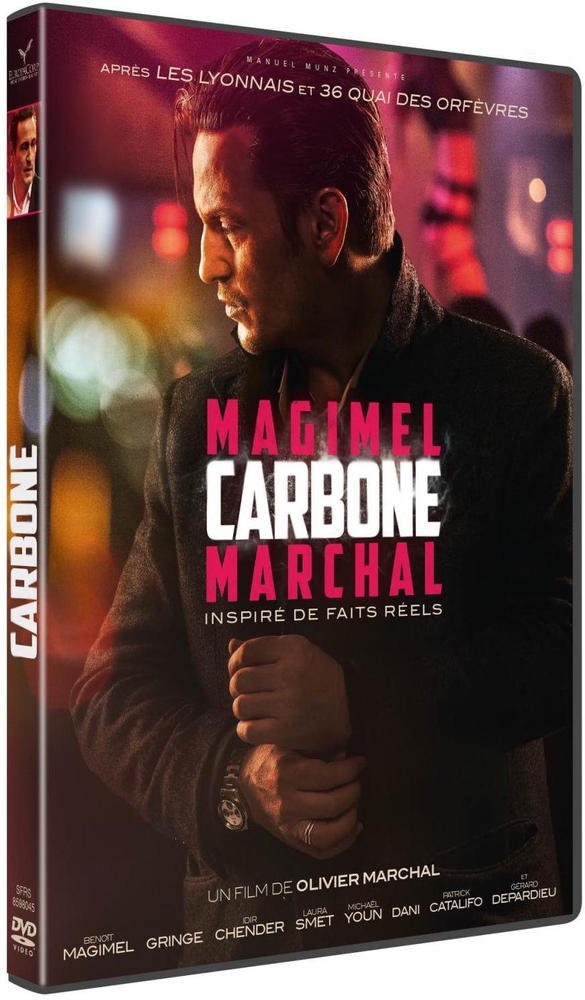

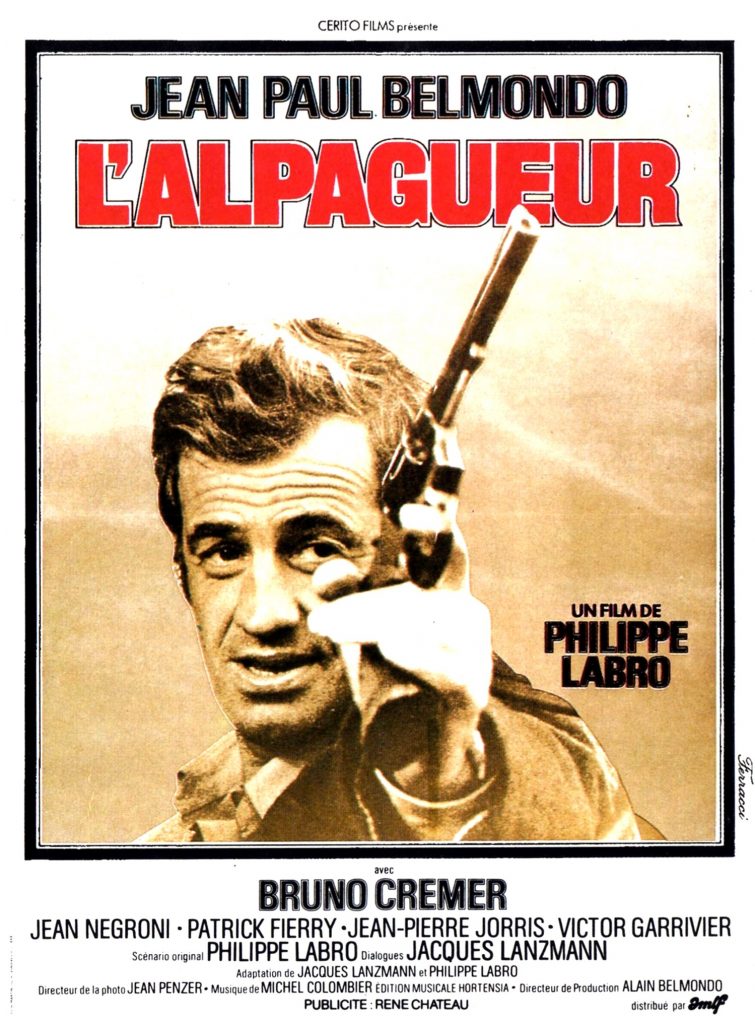

Crédits images : ©

Crédits images : ©

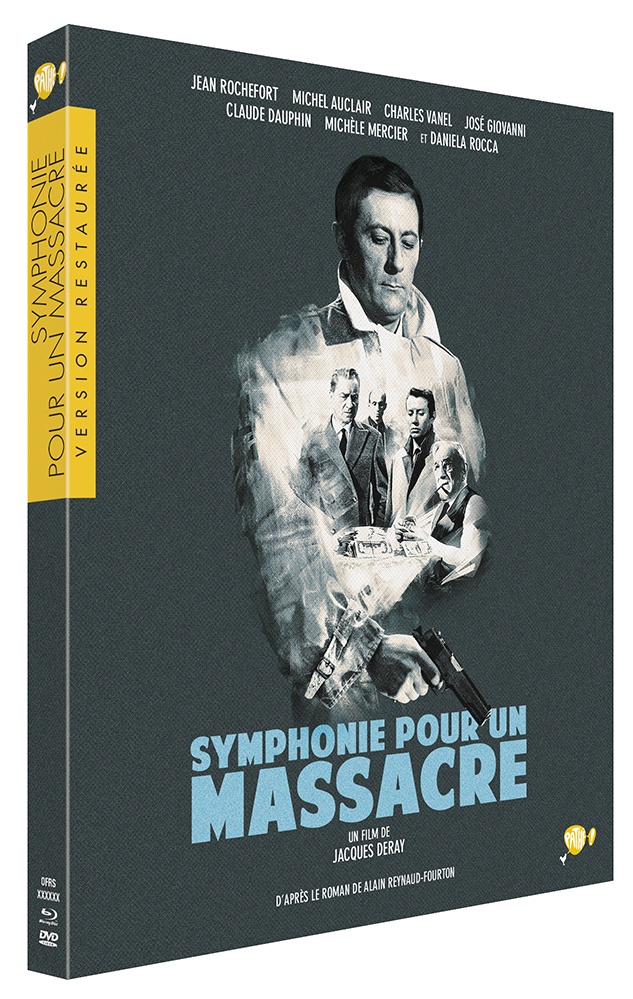

Crédits images : © Pathé / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Pathé / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

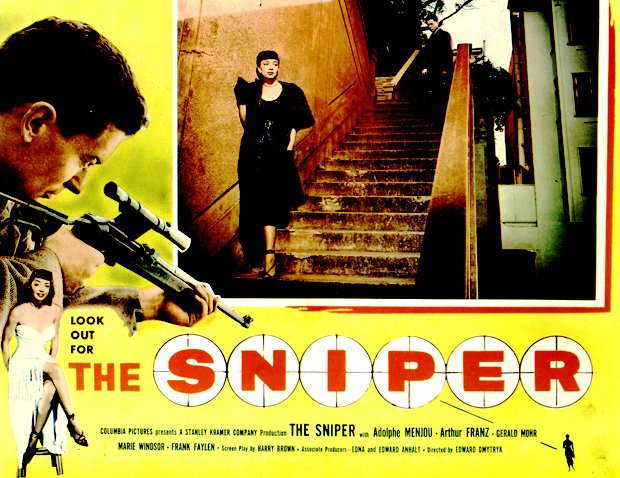

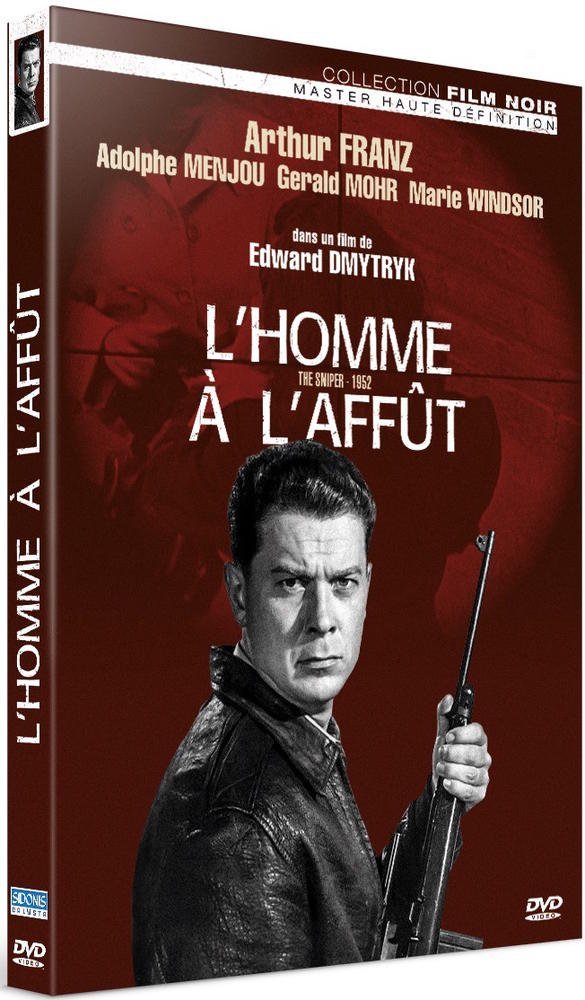

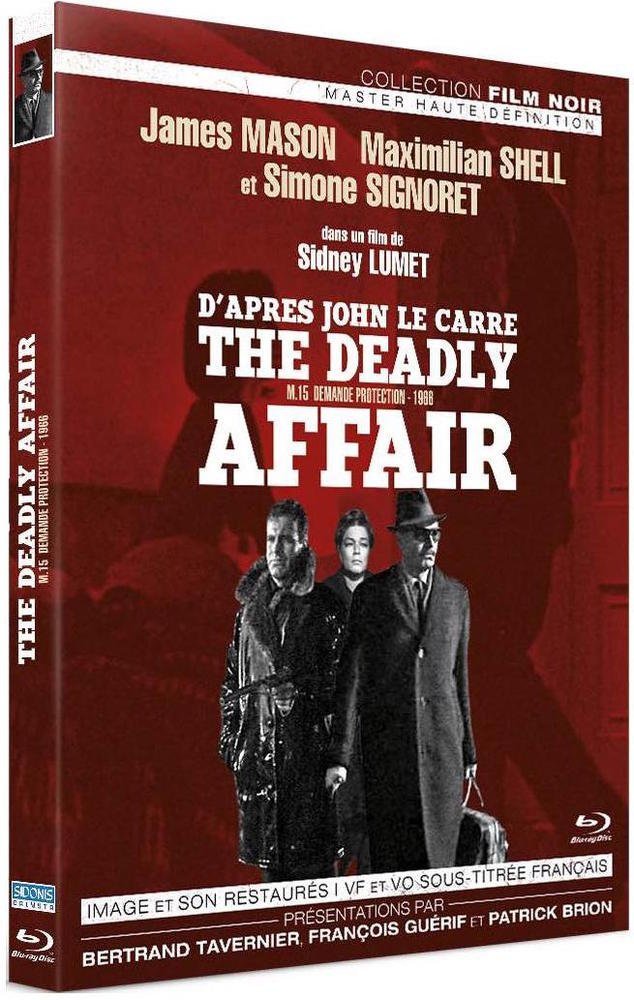

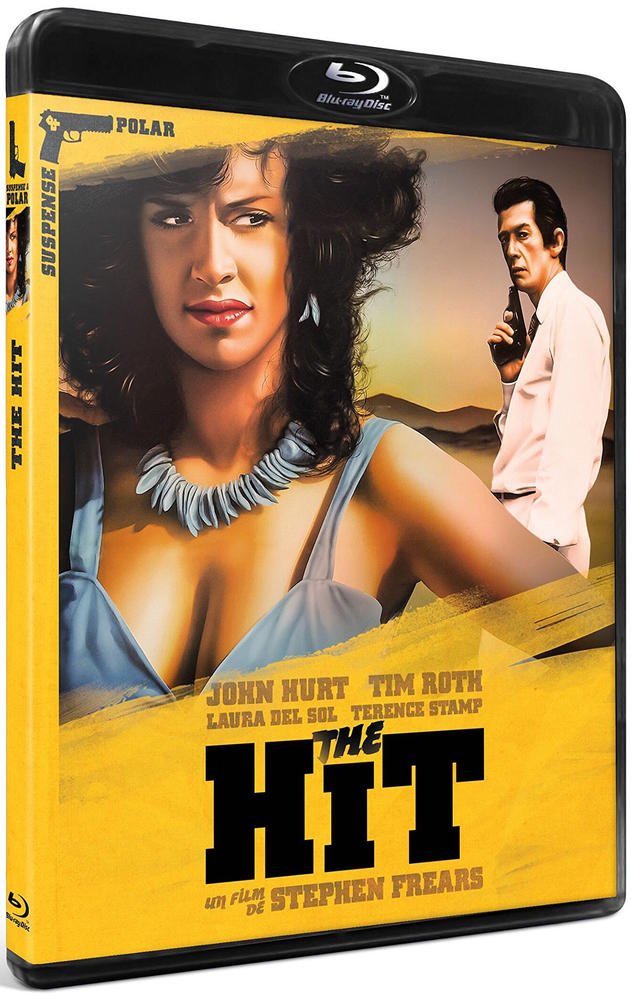

Crédits images : © Columbia Pictures / Sidonis Calysta / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Columbia Pictures / Sidonis Calysta / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

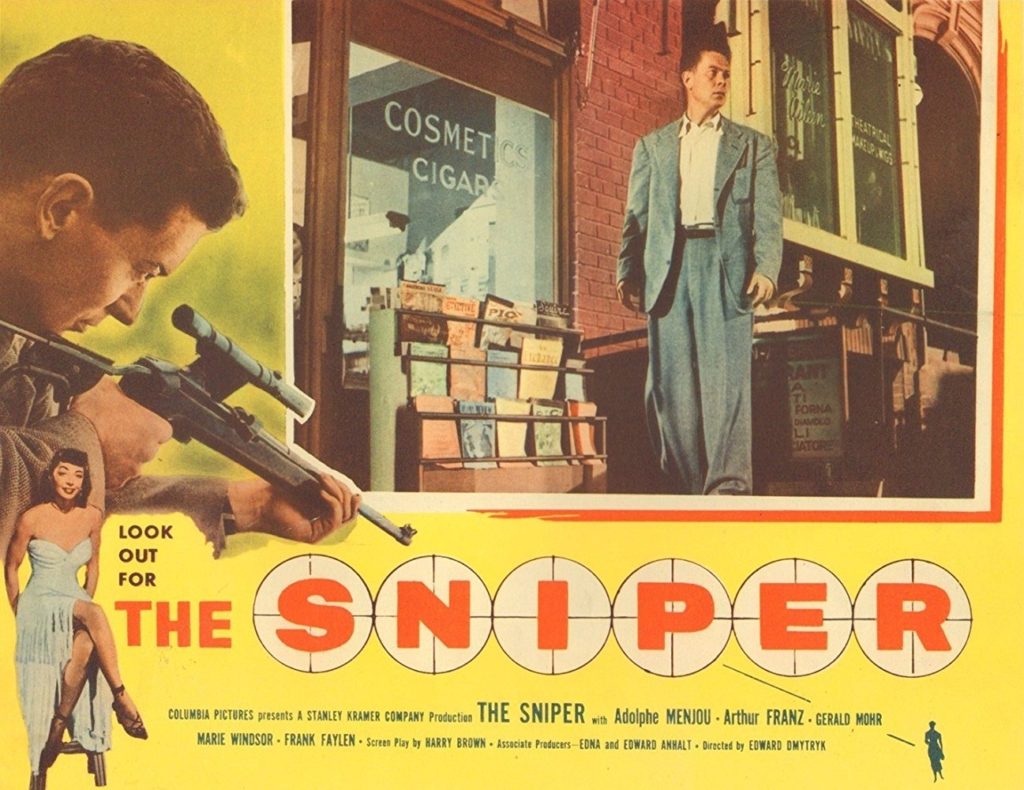

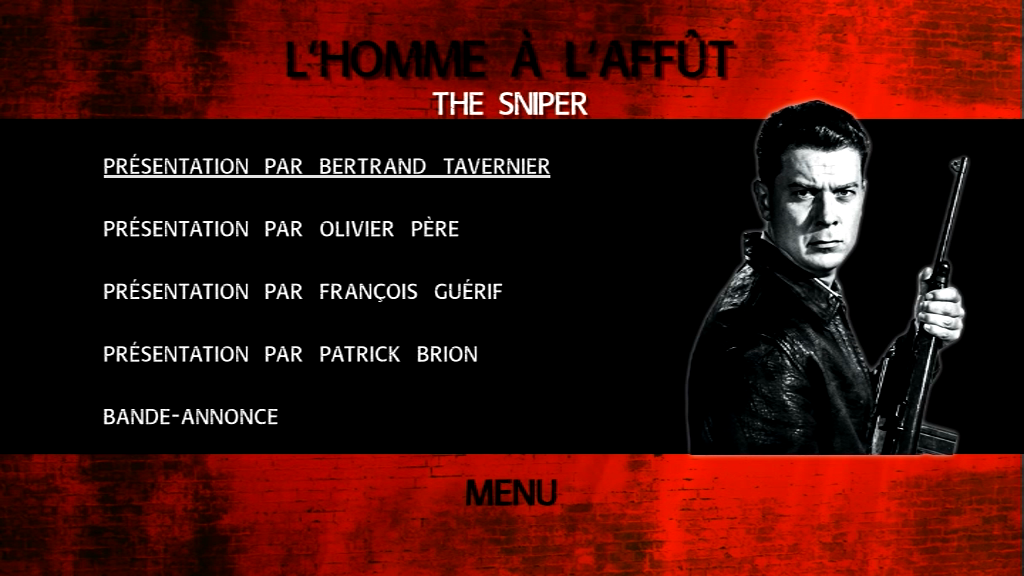

Crédits images : © Columbia Pictures / Sidonis Calysta / Captures DVD : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Columbia Pictures / Sidonis Calysta / Captures DVD : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

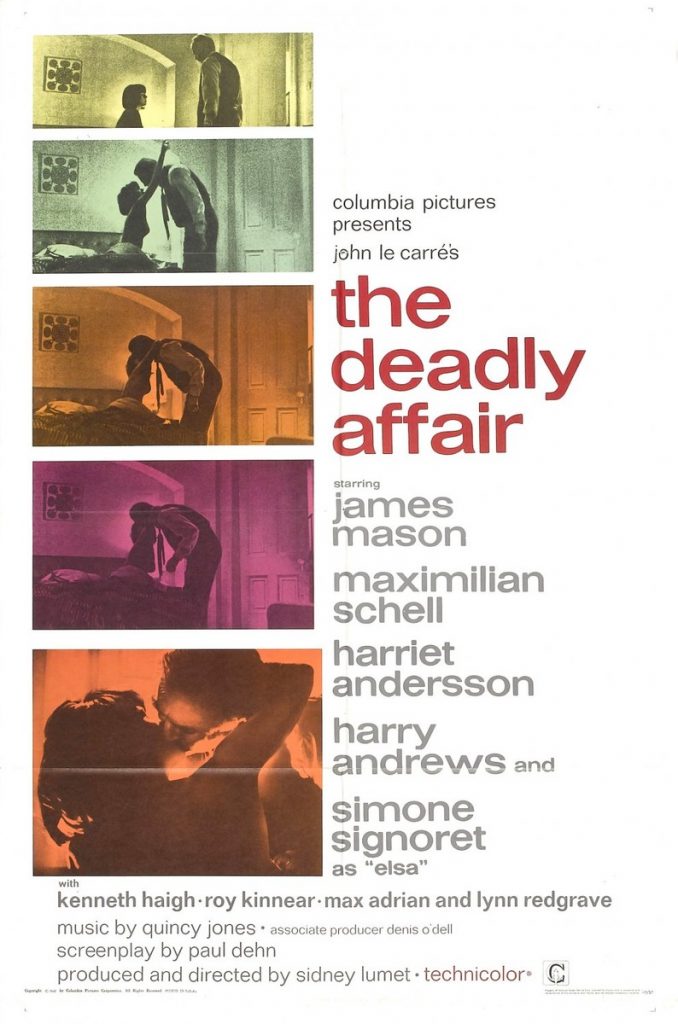

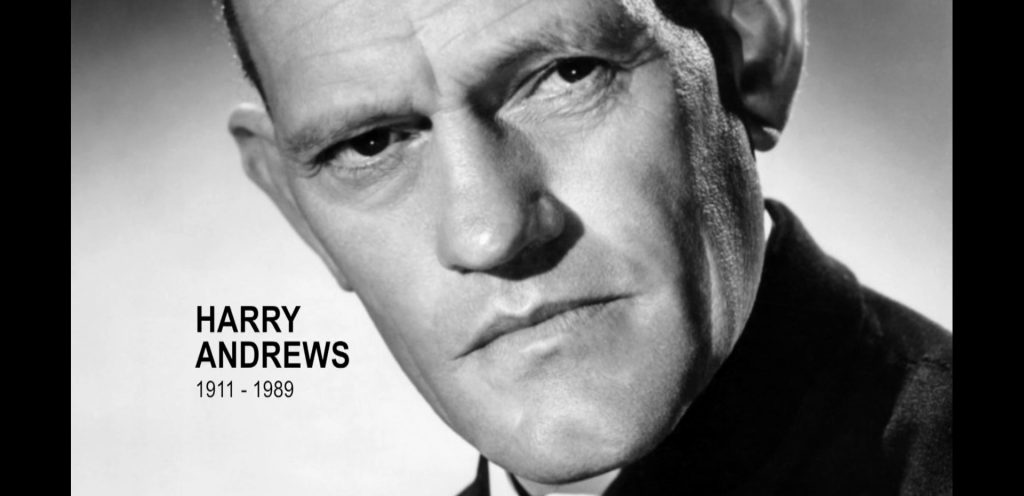

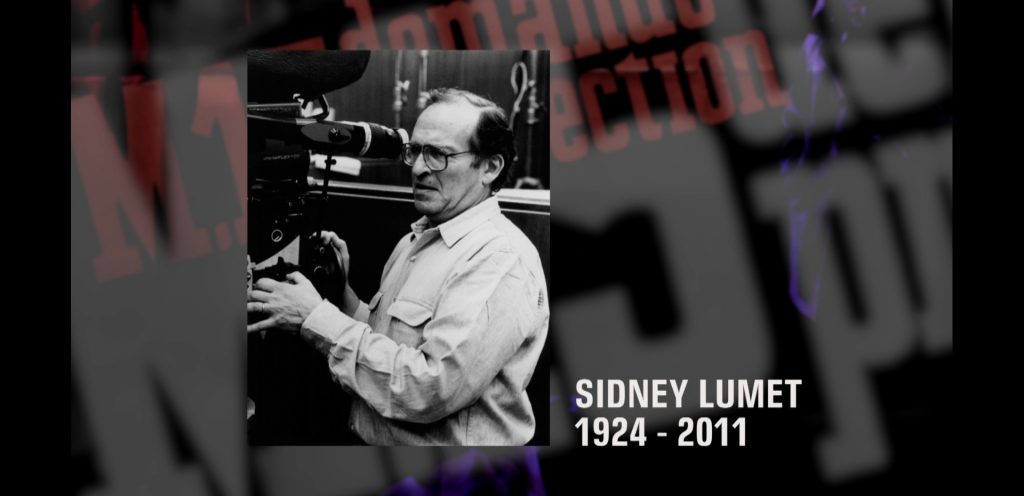

L’historien du cinéma Patrick Brion prend ensuite le relais (9’). Plus concis, ce dernier aborde tout d’abord la photo de Freddie Young et les volontés artistiques. Le travail sur la pellicule, les partis pris, les décors sont ensuite passés au peigne fin. L’adaptation de John le Carré est ensuite comparée à celle de L’Espion qui venait du froid, film réalisé par Martin Ritt et sorti l’année précédente. Pour Patrick Brion, The Deadly Affair est peut-être la plus belle transposition d’un des romans de l’écrivain au cinéma. Il s’attarde également sur le casting.

L’historien du cinéma Patrick Brion prend ensuite le relais (9’). Plus concis, ce dernier aborde tout d’abord la photo de Freddie Young et les volontés artistiques. Le travail sur la pellicule, les partis pris, les décors sont ensuite passés au peigne fin. L’adaptation de John le Carré est ensuite comparée à celle de L’Espion qui venait du froid, film réalisé par Martin Ritt et sorti l’année précédente. Pour Patrick Brion, The Deadly Affair est peut-être la plus belle transposition d’un des romans de l’écrivain au cinéma. Il s’attarde également sur le casting.

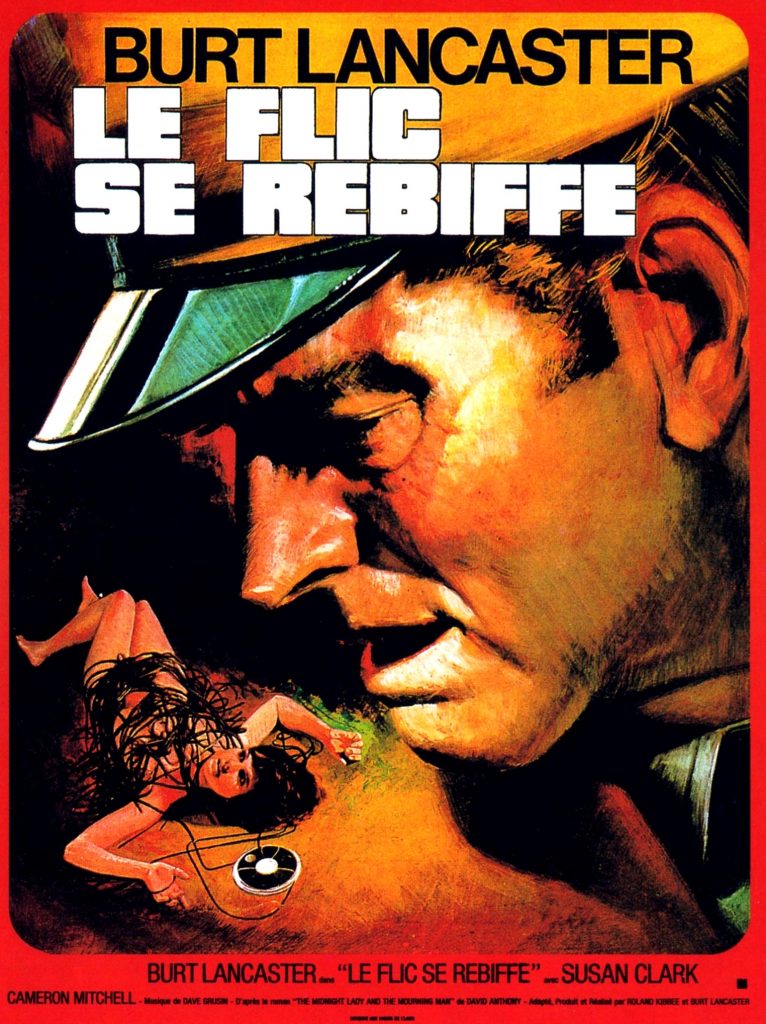

Crédits images : ©

Crédits images : ©

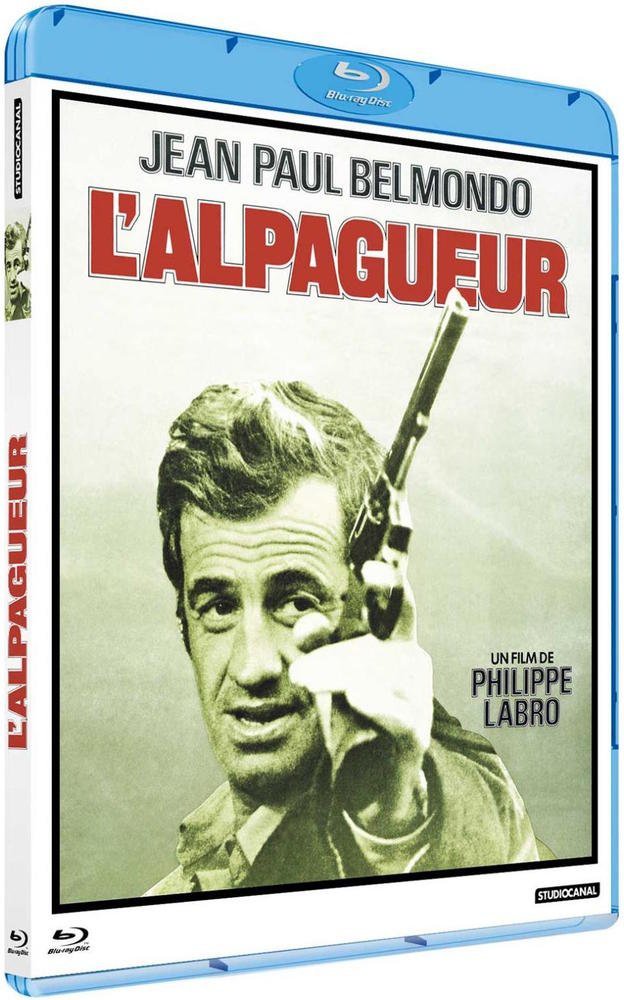

Crédits images : © Studiocanal / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Studiocanal / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Q

Q

Crédits images : © Universal / Movinside / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Universal / Movinside / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr