SACRAMENTO (In Old California) réalisé par William C. McGann, disponible en DVD et Blu-ray le 25 janvier 2020 chez Sidonis Calysta

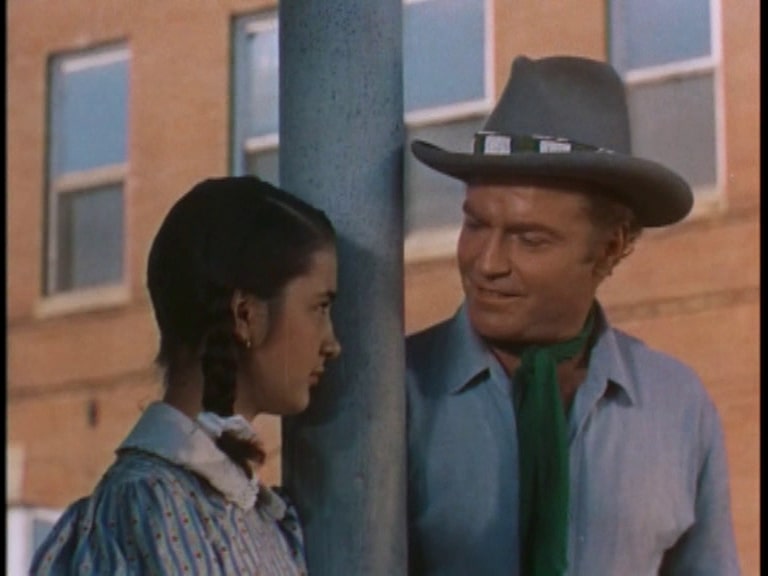

Acteurs : John Wayne, Binnie Barnes, Albert Dekker, Helen Parrish, Patsy Kelly, Edgar Kennedy, Dick Purcell, Harry Shannon, Charles Halton…

Scénario : Gertrude Purcell, Frances Hyland d’après une histoire originale de J. Robert Bren et Gladys Atwater

Photographie : Jack A. Marta

Musique : David Buttolph

Durée : 1h28

Date de sortie initiale : 1942

LE FILM

Originaire de Boston, Tom Craig entend bien ouvrir une pharmacie à Sacramento, la ville la plus bouillonnante de Californie. À peine arrivé et le voilà déjà dans le collimateur de Britt Dawson, l’un des maîtres de la ville. Tom n’est cependant pas homme à se laisser intimider, trouvant en la fiancée même de son ennemi une alliée. Rancunier, Dawson monte un plan pour lui voler les médicaments indispensables à la survie de chercheurs d’or atteints de la typhoïde…

Depuis La Piste des Géants – The Big Trail (1930) de Raoul Walsh, Marion Mitchell Morrison, parfois crédité Duke Morrison, devient définitivement John Wayne et ne s’arrêtera plus de tourner jusqu’au Dernier des Géants – The Shootist (1979) de Don Siegel, son dernier long métrage . Tournant parfois plus de dix films par an (!) le comédien né en 1907 devient une figure incontournable du western et promène son mètre 93 avec une décontraction qui séduit les spectateurs du monde entier. Il continue de se faire la main durant les années 1930, et clôt cette décennie en multipliant les tournages avec George Sherman et surtout John Ford, avec lequel il tourne La Chevauchée fantastique – Stagecoach (1939), leur première collaboration. Sacramento – In Old California, également connu sous son titre belge Aventure en Californie, date de 1942 et s’avère un western – tourné pour le compte de la Republic Pictures – bourré d’humour, dans lequel le Duke a l’air de beaucoup s’amuser en interprétant un pharmacien tiré à quatre épingles, bien décidé à ouvrir sa boutique dans la ville quelque peu mal famée de Sacramento. Réalisé par William C. McGann (1893-1977), In Old Sacramento est un western complètement désuet, mais qui conserve un vrai charme, qui reste plaisant pour le rôle quelque peu à contre-emploi de John Wayne, qui fait ici preuve d’un vrai sens de l’autodérision, même s’il défend une fois de plus la veuve et l’orphelin.