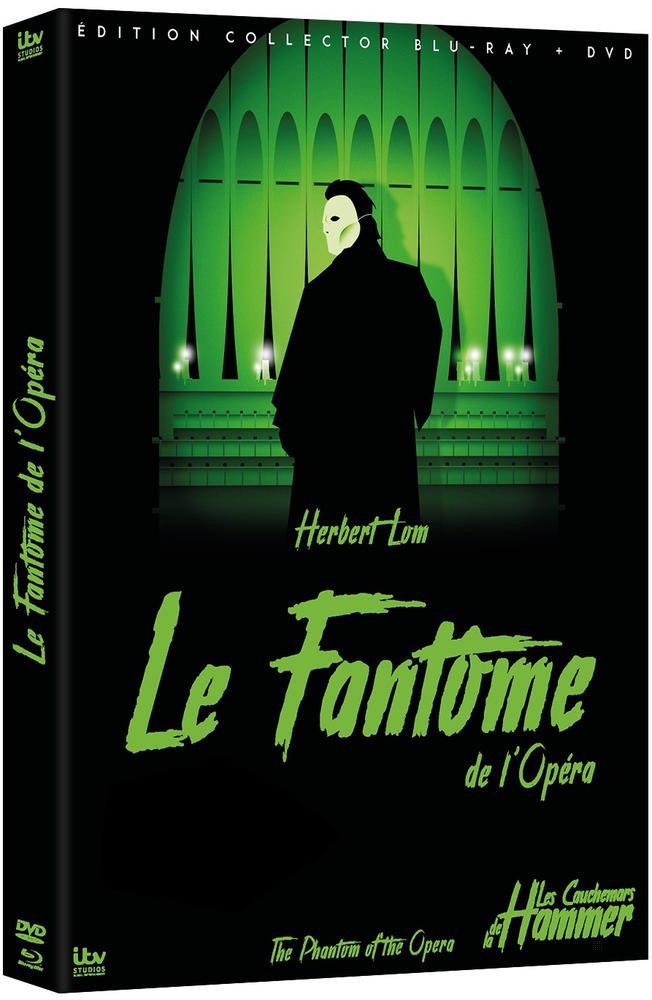

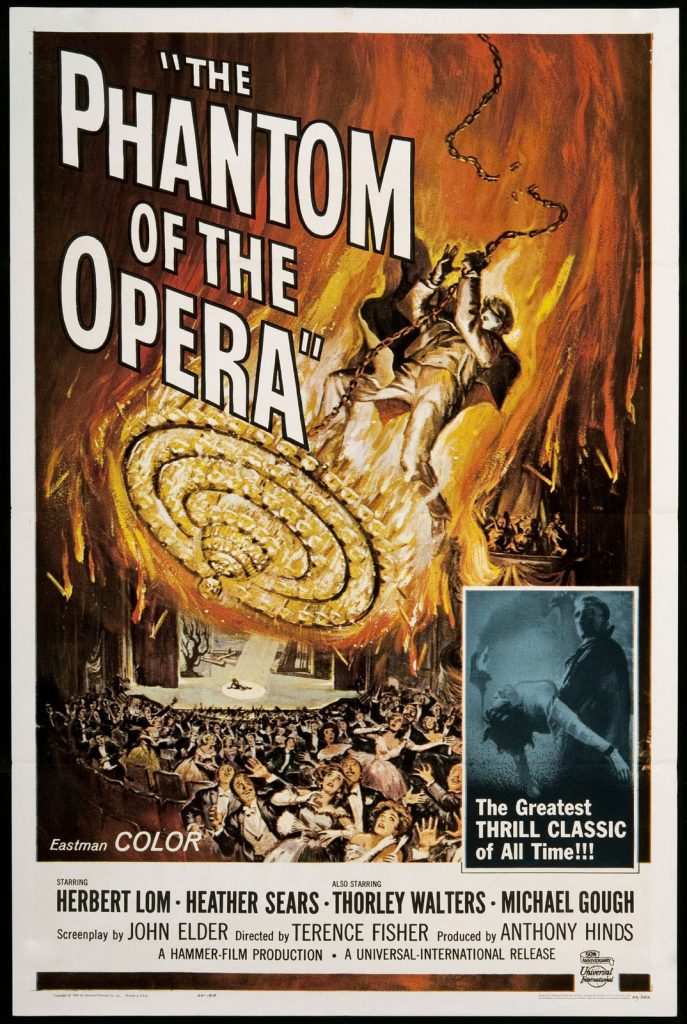

LE FANTÔME DE L’OPÉRA (The Phantom of the Opera) réalisé par Terence Fisher, disponible en DVD et combo Blu-ray+DVD le 7 novembre 2017 chez Elephant Films

Acteurs : Herbert Lom, Heather Sears, Edward de Souza, Thorley Walters, Michael Gough, Harold Goodwin, Michael Ripper…

Scénario : Anthony Hinds

Photographie : Arthur Grant

Musique : Edwin Astley

Durée : 1h24

Date de sortie initiale : 1962

LE FILM

1900. Une malédiction semble frapper l’Opéra de Londres. Alors que les tragédies se succèdent, la rumeur de la présence d’un mystérieux fantôme orchestrant en coulisse les accidents enfle de plus en plus. Lors d’une première prestigieuse, son existence ne fait plus de doute quand Christine Charles, l’étoile montante de l’Opéra, est enlevée par le fantôme. Elle va découvrir les terribles secrets cachés sous le masque couvrant son terrifiant visage.

Le roman fantastique de Gaston Leroux (1868-1927), Le Fantôme de l’Opéra, publié en feuilleton dans Le Gaulois en 1910, a connu moult adaptations au cinéma, de 1925 par Rupert Julian à celle de Joel Schumacher en 2004, la dernière à ce jour. Une dizaine de transpositions parmi lesquelles se distinguent la toute première, interprétée par l’illustre Lon Chaney, mais aussi et surtout celle de maître Terence Fisher, l’homme qui avait déjà revisité Dracula, le monstre de Frankenstein, la Momie et le Loup-Garou pour le compte de la Hammer Films. Rétrospectivement, Le Fantôme de l’Opéra – The Phantom of the Opera version Fisher, est l’un des opus les plus ambitieux du mythique studio, qui désirait livrer sa version du mythe depuis 1958, mais qui n’avait de cesse de le reporter, faute de moyens suffisants. Quand Cary Grant indique un jour qu’il voudrait s’associer avec la Hammer pour un film, il n’en fallait pas plus pour que le studio mette en route ce long métrage tant désiré. Si cette rencontre Grant-Hammer n’aura finalement jamais lieu, au moins ce fantasme aura-t-il permis la réalisation d’un des plus grands films du studio.

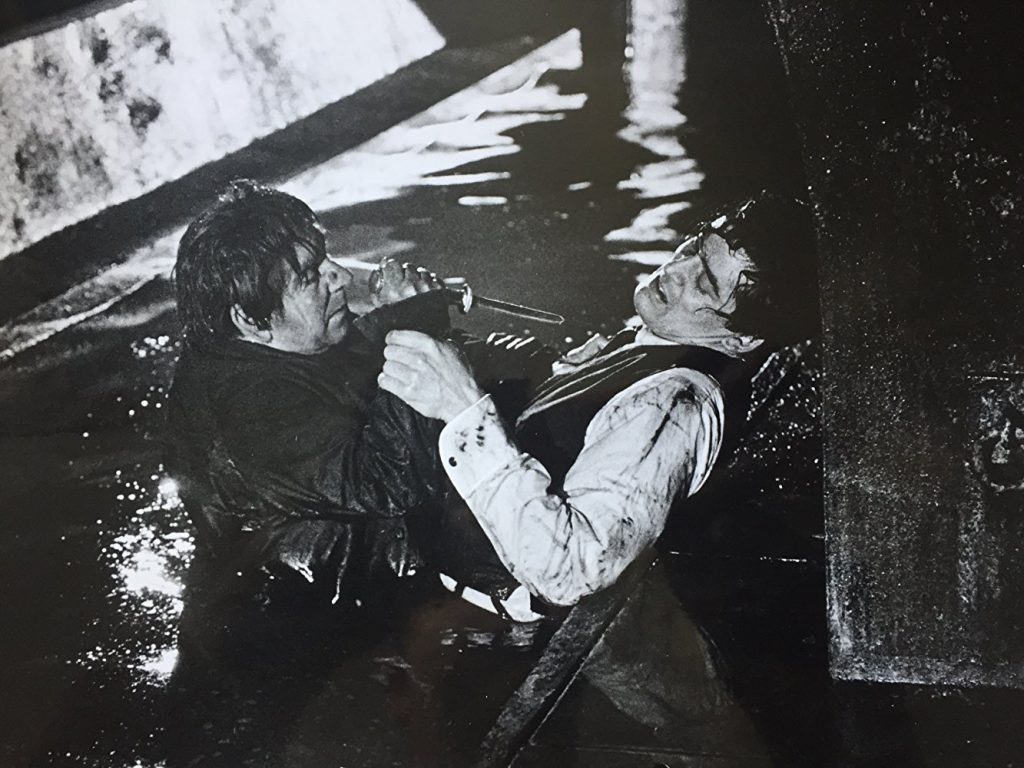

L’histoire se déroule en 1900 à Londres. Le London Opera House est, dit-on, hanté par un fantôme depuis que Lord Ambrose D’Arcy tente d’y présenter un nouvel opéra. Lors de la première, le spectacle est gâché par le corps d’un pendu qui apparaît en se balançant au bout d’une corde au-dessus de la scène. La chanteuse engagée refuse d’y jouer de nouveau. Le directeur artistique, Harry Cobtree auditionne de nouvelles chanteuses et tombe sur Christina Charles, qui semble beaucoup promettre. Elle est engagée et présentée à D’Arcy. Celui-ci tente de la séduire mais elle se refuse à lui. Elle est sauvée par Harry. En colère, D’Arcy les met tous les deux à la porte. Lorsque Harry visite Christina à sa pension de famille, il trouve des manuscrits sur lesquels est écrite une ébauche de l’opéra supposément composé par D’Arcy. La patronne, Mme Tucker, lui avoue que ces papiers ont appartenu à un ancien pensionnaire, le professeur Petrie, qui a été tué lors de l’incendie d’une maison d’imprimerie. Son corps n’a jamais été retrouvé. Il procède à une rapide enquête qui lui apprend que Petrie n’est pas mort dans l’incendie mais que son visage a en réalité été éclaboussé par de l’acide nitrique au moment où il tentait d’éteindre l’incendie. Christina est alors enlevée et emmenée dans les bas-fonds de l’Opéra où un homme hideux portant un masque et jouant de l’orgue lui déclare qu’il lui apprendra à chanter.

La Hammer dispose d’un budget beaucoup plus conséquent que pour ses films d’épouvante, grâce à un partenariat avec Universal, qui en contrepartie demande au studio d’y aller mollo sur les effets sanguinolents, sur la violence et l’érotisme, ceci afin d’attirer un public plus familial, en espérant ainsi rembourser la mise investie. Si effectivement Le Fantôme de l’Opéra demeure un opus plus « traditionnel », cela n’empêche pas le film d’être une nouvelle merveille concoctée par Terence Fisher. Bridé par les producteurs, le cinéaste s’approprie néanmoins le roman de Gaston Leroux. Sa mise en scène lyrique, sa solide direction d’acteurs (très bons Edward de Souza et Heather Sears), la beauté des décors – dont le Royal Opera House de Covent Garden – par ailleurs sublimés par la photo du chef opérateur Arthur Grant, son rythme enlevé et l’émotion qui émane de sa nouvelle « créature », qui n’a jamais été autant humaine et donc empathique, ne cessent d’émerveiller les spectateurs.

L’art et la virtuosité de Terence Fisher imprègnent chaque plan et chaque séquence, la dualité chère au cinéaste est ici explicite avec le Fantôme – magnifique Herbert Lom – tiraillé entre le bien et le mal, tout comme son visage dissimulé par un masque, où seul un œil demeure visible. Le véritable monstre du film n’est évidemment pas celui que l’on croit puisque celui-ci agit à visage découvert, et quel visage puisqu’il s’agit du célèbre Michael Gough, prolifique comédien britannique, qui interprétait entre autres Alfred Pennyworth du Batman de Tim Burton au Batman & Robin de Joel Schumacher. Particulièrement abject, sadique et repoussant, il est bel et bien l’être inhumain du Fantôme de l’Opéra.

A sa sortie, Le Fantôme de l’Opera n’a pas rencontré le succès espéré. Heureusement, le temps a fait son office et les cinéphiles en ont fait un film aujourd’hui très prisé.

LE BLU-RAY

Le Fantôme de l’Opéra est disponible en DVD et combo Blu-ray/DVD chez Elephant Films. Cette édition contient également un livret collector de 20 pages, ainsi qu’une jaquette réversible avec choix entre facings « moderne » ou « vintage ». Le boîtier Blu-ray est glissé dans un fourreau. Le menu principal est animé et musical.

Bravo à Elephant Films qui nous livre ici l’une de ses meilleures présentations. On doit cette grande réussite à Nicolas Stanzick, auteur du livre Dans les griffes de la Hammer: la France livrée au cinéma d’épouvante. Dans un premier module de 10 minutes, ce dernier nous raconte l’histoire du mythique studio Hammer Film Productions. Comment le studio a-t-il fait sa place dans l’Histoire du cinéma, comment le studio a-t-il réussi l’exploit de susciter un véritable culte sur son seul nom et surtout en produisant de véritables auteurs ? Comment les créateurs du studio ont-ils pu ranimer l’intérêt des spectateurs pour des mythes alors tombés en désuétude ou parfois même devenus objets de comédies ? Nicolas Stanzick, véritable érudit, passionnant, passe en revue les grands noms (Terence Fisher bien évidemment, Christopher Lee, Peter Cushing) qui ont fait le triomphe de la Hammer dans le monde entier, mais aussi les grandes étapes qui ont conduit le studio vers les films d’épouvante qui ont fait sa renommée. Voilà une formidable introduction !

Retrouvons ensuite Nicolas Stanzick pour la présentation du Fantôme de l’Opéra (23’). Evidemment, ce module est à visionner après avoir vu ou revu le film puisque les scènes clés sont abordées. Comme lors de sa présentation de la Hammer, Nicolas Stanzick, toujours débordant d’énergie et à la passion contagieuse, indique tout ce que le cinéphile souhaiterait savoir sur la production du Fantôme de l’Opéra. Le journaliste considère ce film comme l’un des plus personnels de Terence Fisher, le chaînon manquant entre la version avec Lon Chaney et Phantom of the Paradise de Brian De Palma, comme la clé de voûte méconnue de toute la filmographie du réalisateur. Il replace ensuite Le Fantôme de l’Opéra dans l’histoire de la Hammer Films, qui souhaitait reprendre le mythe adapté de Gaston Leroux depuis 1958, mais dont le projet n’avait de cesse d’être repoussé en raison du manque de moyens. La genèse du film, la transposition et les différences avec le roman original, le casting, mais aussi et surtout le fond comme la forme sont abordés avec intelligence et spontanéité.

L’interactivité se clôt sur un lot de bandes-annonces et une galerie de photos.

L’Image et le son

Oubliez le DVD sorti chez Bach Films il y a dix ans et précipitez-vous sur ce master Haute-Définition royalement offert par Elephant Films ! Car en dehors de quelques points blancs et de décrochages chromatiques sur les fondus enchaînés, la copie présentée tient toutes ses promesses. Les teintes rouges, jaunes et bleues sont éclatantes, les contrastes sont à l’avenant, les détails élégants sur le cadre large et le piqué pointu. Quel plaisir de (re)découvrir les films de la Hammer dans ces conditions !

Le film est disponible en version originale ainsi qu’en version française DTS HD Master Audio mono d’origine. Sans surprise, la piste anglaise l’emporte haut la main sur son homologue, surtout du point de vue homogénéité entre les voix des comédiens, la musique et les effets sonores. Le doublage de la piste française est soigné, avec notamment la présence au générique des immenses Claude Bertrand et Jean-Claude Michel. Dans les deux cas, point de souffle à déplorer, ni aucun craquement. Le changement de langue est possible à la volée et les sous-titres français non imposés.

Crédits images : © Elephant Films / Unversal Pictures / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Elephant Films / Unversal Pictures / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Universal Pictures / Elephant Films / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Universal Pictures / Elephant Films / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : © Universal / Elephant Films/ Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Universal / Elephant Films/ Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Elephant Films / Universal / Captures du Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Elephant Films / Universal / Captures du Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Elephant Films / Universal / Captures du Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Elephant Films / Universal / Captures du Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr