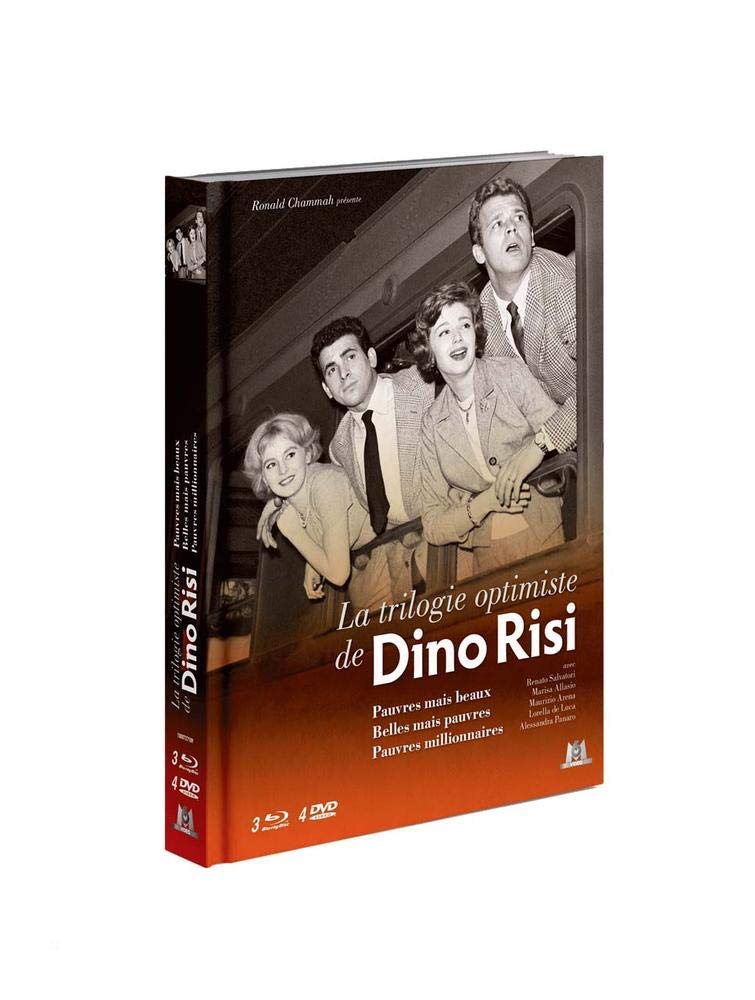

PAUVRES MAIS BEAUX / BELLES MAIS PAUVRES / PAUVRES MILLIONNAIRES (Poveri ma belli / Belle ma povere / Poveri milionari) réalisés par Dino Risi, disponibles en combo Blu-ray/DVD le 3 octobre 2018 chez M6 Vidéo

Acteurs : Renato Salvatori, Marisa Allasio, Maurizio Arena, Lorella De Luca, Alessandra Panaro, Memmo Carotenuto, Sylva Koscina…

Scénario : Dino Risi, Pasquale Festa Campanile, Massimo Franciosa

Photographie : Tonino Delli Colli

Musique : Giorgio Fabor, Piero Morgan, Armando Trovaioli

Durée : 1h41 / 1h39 / 1h32

Date de sortie initiale : 1957 / 1957 / 1959

LES FILMS

Deux séducteurs des faubourgs, Romolo et Salvatore, tombent sous le charme de leur voisine Giovanna, la fille du tailleur. Leur amitié est mise à rude épreuve car Giovanna laisse croire à chacun qu’il est l’élu de son coeur…

À Rome, Romolo et Salvatore mènent une vie insouciante partageant les fêtes et les conquêtes. Chacun s’engage finalement avec la soeur de l’autre. La perspective du mariage ne change rien aux priorités de Salvatore qui continue de s’amuser sans penser au lendemain, alors que Romolo reprend sérieusement ses études pour avoir un métier.

Romolo, Salvatore, Anna Maria et Marisa, en voyage de noces, doivent rejoindre Florence. Mais une série d’incidents les bloquent à Rome, dans un appartement sans fenêtres.

Pauvres mais beaux n’est que le cinquième long métrage de l’immense et prolifique Dino Risi (1916-2008), et c’est déjà magnifique. Doctorant en psychologie, médecin, psychiatre, journaliste, puis devenu metteur en scène presque par hasard, le réalisateur mythique du Fanfaron, Parfum de femme, Il Vedovo, signe une de ses premières grandes réussites en matière de comédie, lui qui deviendra un maître du genre.

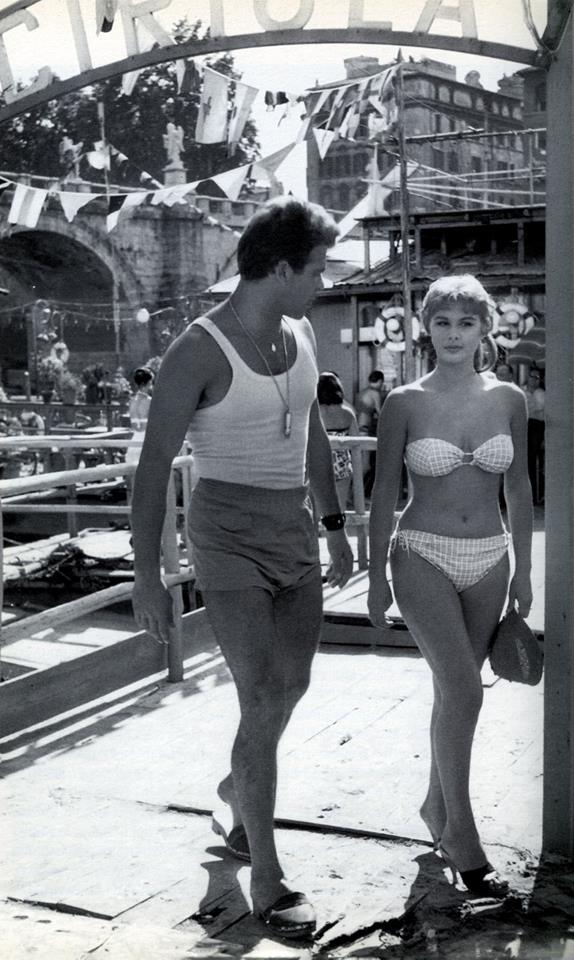

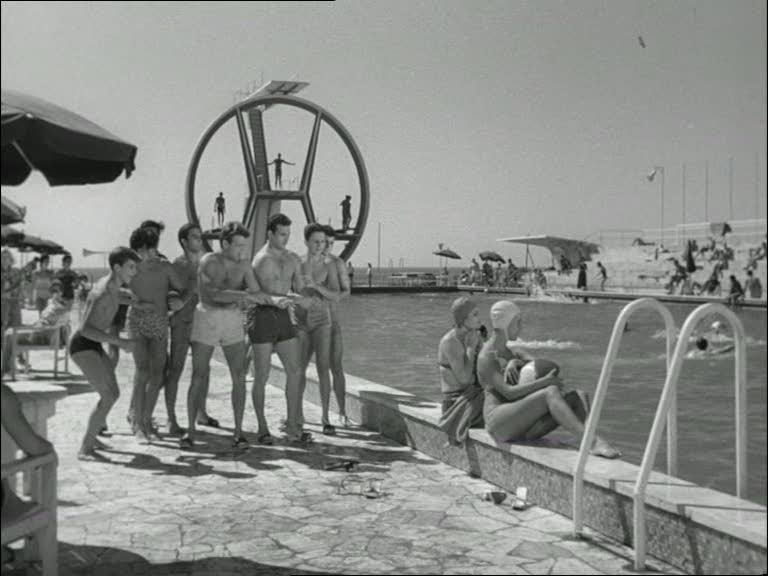

Merveilleux film « dans l’air du temps », Pauvres mais beaux n’a finalement pas vieilli et demeure jubilatoire, toujours très attachant et même parfois mélancolique. Cette oeuvre chaleureuse est aussi l’occasion d’admirer le talent et les courbes affriolantes de Marisa Allasio, véritable bombe sexuelle du cinéma italien des années 1950, dont la carrière d’actrice fut interrompue suite à son mariage avec le comte Pier Franco Calvi di Bergolo, fils de la princesse Yolande Marguerite de Savoie (fille aînée du roi Victor-Emmanuel III). Ça c’était pour l’anecdote. Elle est Giovanna, l’objet de toutes les convoitises (et on comprend pourquoi), en particulier de Romolo et Salvatore, interprétés par Maurizio Arena (Le Signe de Vénus) et Renato Salvatori (Un dimanche romain), amis depuis l’enfance, voisins de palier, deux jeunes dragueurs invétérés qui partagent tout (même les conquêtes, habituellement) et surtout leur temps à profiter du soleil et à reluquer les croupes rebondies des jolies demoiselles qui déambulent en bikini devant leurs yeux alanguis.

Merveilleux film « dans l’air du temps », Pauvres mais beaux n’a finalement pas vieilli et demeure jubilatoire, toujours très attachant et même parfois mélancolique. Cette oeuvre chaleureuse est aussi l’occasion d’admirer le talent et les courbes affriolantes de Marisa Allasio, véritable bombe sexuelle du cinéma italien des années 1950, dont la carrière d’actrice fut interrompue suite à son mariage avec le comte Pier Franco Calvi di Bergolo, fils de la princesse Yolande Marguerite de Savoie (fille aînée du roi Victor-Emmanuel III). Ça c’était pour l’anecdote. Elle est Giovanna, l’objet de toutes les convoitises (et on comprend pourquoi), en particulier de Romolo et Salvatore, interprétés par Maurizio Arena (Le Signe de Vénus) et Renato Salvatori (Un dimanche romain), amis depuis l’enfance, voisins de palier, deux jeunes dragueurs invétérés qui partagent tout (même les conquêtes, habituellement) et surtout leur temps à profiter du soleil et à reluquer les croupes rebondies des jolies demoiselles qui déambulent en bikini devant leurs yeux alanguis.

Pauvres mais beaux est le témoignage d’une époque révolue, mais aussi une comédie vive, dynamique, très sexy, formidablement interprétée, un régal pour les mirettes. Les sentiments amoureux sont abordés avec l’élégance habituelle de Dino Risi, d’autant plus que la femme – et comme toujours chez le cinéaste – y tient tête à l’homme, ce dernier étant alors prêt à tout pour concrétiser ses ambitions et réaliser ses fantasmes. Les deux amis seront décontenancés par la liberté et l’émancipation de Giovanna, qui agit comme eux, avec une tendresse supplémentaire, sans envie de faire de mal, mais en voulant profiter du moment et de l’opportunité. Giovanna ne refuse pas un baiser, ce qui n’est pas pour déplaire à Romolo et Salvatore. Mais les deux ne tardent pas à tomber amoureux de la même jeune femme et leur amitié est alors mise en danger par la jalousie. Pendant ce temps, l’ex-fiancé de Giovanna refait surface.

Suite de quiproquos, de jeux de séduction, mais également portrait d’une jeunesse insouciante en prise avec les « problèmes d’adultes » face à des parents complètement dépassés par les événements (voir la scène du rock endiablé), Pauvres mais beaux est une réussite exemplaire, reposant sur des dialogues savoureux et un scénario millimétré écrits par Dino Risi, mais également par Massimo Franciosa et Pasquale Festa Campanile, complices qui plus tard signeront Rocco et ses frères et Le Guépard. Autre atout, le film bénéficie du talent du chef opérateur Tonino Delli Colli (Le Nom de la Rose, Il était une fois en Amérique) à la photo, qui capte les instantanés de vie dans les rues de Rome où le film a été intégralement tourné.

Le triomphe de Pauvres mais beaux entraînera une suite directe avec les mêmes comédiens et Dino Risi toujours derrière la caméra, tout simplement intitulée Beaux mais pauvres. A peine un an après la sortie du précédent volet, nous retrouvons donc Romolo et Salvatore, cette fois fiancés à Anna Maria et Marisa. Mais l’amour ne suffit pas pour se marier, ils doivent également pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Mais ni l’un ni l’autre ne travaille, ils se sont alors inscrits à une école, mais seul Romolo réussit.

Cette fois, le film ne se focalise pas sur le duo vedette, mais sur un quatuor formidable. Les divines Lorella De Luca (Marisa) et Alessandra Panaro (Anna Maria) reprennent également leurs rôles respectifs. Si ce second opus ne possède pas la même spontanéité que le précédent, il n’en demeure pas moins bondissant, frais et très drôle. Les deux volets prennent donc la forme de véritables chroniques sur la jeunesse italienne de la fin des années 1950, désireuse de profiter à fond de la vie. Romolo et Salvatore doivent se montrer plus adultes en cherchant un travail, afin de pouvoir subvenir aux besoins de leurs fiancées avant le mariage. Mais ils se retrouvent très vite rattrapés par la réalité et entrer dans le monde adulte n’est pas si facile. D’autant plus que Giovanna (Marisa Allasio) croise à nouveau leur route et que les deux amis se retrouvent une fois de plus hypnotisés par la jeune femme.

Dino Risi et ses scénaristes exploitent habilement l’immaturité de leurs personnages mise en place dans le film précédent, en évitant la facilité. Quelques soucis de rythme peut-être, néanmoins Belles mais pauvres reste un grand moment de la comédie italienne et du néoréalisme rose. Le charme est inaltérable et certains gags seront d’ailleurs repris par d’autres grands maîtres de la comédie, comme Claude Zidi qui s’inspirera du gag du maillot de bain décousu dans Les Sous-Doués en vacances.

Ce qui deviendra alors une trilogie prendra fin en 1959 avec Pauvres millionnaires, le réalisateur retrouvant pour l’occasion Maurizio Arena et Renato Salvatori, mais sans Marisa Allasio qui venait d’arrêter le cinéma.

Pour leur voyage de noces, Salvatore et Romolo, deux jeunes amis inséparables issus des milieux populaires de Rome, décident d’emmener leurs épouses à Florence par le train. Mais une série d’incidents les bloquent à Rome, où les deux couples sont alors contraints de cohabiter dans un appartement en travaux et sans la moindre fenêtre. Renversé un soir par la voiture d’une femme très riche, Salvatore se retrouve soudain amnésique. Un concours de circonstances le rend directeur du grand magasin dans lequel travaille comme vendeur son ami Romolo. Salvatore a tout oublié, dont sa femme Marisa, qui va entreprendre sa reconquête…

Pauvres millionnaires, resté inédit en France jusqu’en 2016, est certes le chapitre le moins « réaliste » de la trilogie optimiste, mais n’en demeure pas moins plein d’entrain, sans cesse inventif, très élégant. La première partie consacrée au voyage de noces de nos héros, est un très grand moment de comédie menée à cent à l’heure, où les personnages se croisent et ratent leur train pour Florence, s’agitent dans tous les sens, mais tout en conservant leur calme et en profitant des chemins de traverse. Si Marisa Allasio n’est plus là, Sylva Koscina fait ici une apparition remarquée et sa beauté n’est pas sans agir sur un Renato Salvatori, ici clairement la star de ce troisième et dernier volet.

Dino Risi et ses scénaristes sortent de Rome et du quartier de la Piazza Novana, mais démontrent finalement rapidement que leurs personnages apparaissent en décalage et inadaptés une fois hors de la capitale italienne. Notre quatuor revient donc très rapidement et le retour à la vie normale reprend son cours. Mais la relation homme-femme peut-elle être identique après le mariage ? Dino Risi ne répond pas vraiment à la question puisque Salvatore est alors embringué dans une aventure surréaliste où, perdant la mémoire, il devient un grand chef d’entreprise doucement manipulé par une jeune femme (Sylva Koscina donc) riche et en manque d’amour. Son épouse, sa sœur et son meilleur ami (et beau-frère) vont essayer de le faire revenir à la raison.

Pauvres millionnaires est représentatif de la mutation du néoréalisme, un chaînon manquant, un essai qui sera définitivement transformé la même année par Mario Monicelli avec Le Pigeon. Sans renier le contexte social (ville de plus en plus surchargée et en pleine transformation), Pauvres millionnaires fait place au burlesque et au comique de situation. C’est le fait de croire aux personnages qui fait passer la pilule des situations extraordinaires qui s’éloignent de toute crédibilité. Au final, les protagonistes n’apprennent pas grand-chose de leurs aventures, Salvatore ne se souvient d’ailleurs de rien, mais tout le monde est finalement heureux de retrouver un quotidien sans esbroufe.

Le final, quelque peu attendu, pouvait annoncer un quatrième chapitre de l’existence de ces romains, mais Dino Risi, ainsi que ses confrères réalisateurs, allaient alors passer à la vitesse supérieure en commençant à gratter le vernis de la société transalpine. Libre aux spectateurs d’imaginer la suite des aventures de Romolo et Salvatore (au chômage), Marisa et Anna Maria (enceintes) et les autres…

LE COFFRET DVD/BLU-RAY

Deux ans après l’édition en DVD de Pauvres mais beaux dans la collection Les Maîtres italiens SNC, le film de Dino Risi est non seulement de retour dans les bacs en Haute-Définition, mais il est également accompagné de Belles mais pauvres et de Pauvres millionnaires, jusqu’alors inédits ! M6 Vidéo édite ce combo 3 Blu-ray/4 DVD pour le plus grand plaisir des cinéphiles et admirateurs du cinéma de Dino Risi et de la comédie italienne. Sur les Blu-ray, les menus principaux sont animés et musicaux. Le quatrième DVD est dédié à un supplément inédit que nous détaillons plus bas. Signalons que cette édition contient également un livret inédit de 24 pages écrit par Lorenzo Codelli, directeur de la Cinémathèque du Frioul.

Le Blu-ray de Pauvres mais beaux reprend le bonus déjà disponible sur le DVD sorti en 2016, à savoir la présentation du film par Jean A. Gili (22’). L’historien du cinéma indique tout d’abord la bonne santé du cinéma italien au milieu des années 1950, avant de dresser le portrait du réalisateur Dino Risi et d’évoquer ses débuts au cinéma. Les thèmes du film sont ensuite analysés, les conditions de tournage abordées avec une grande pertinence et le casting est évidemment passé au peigne fin.

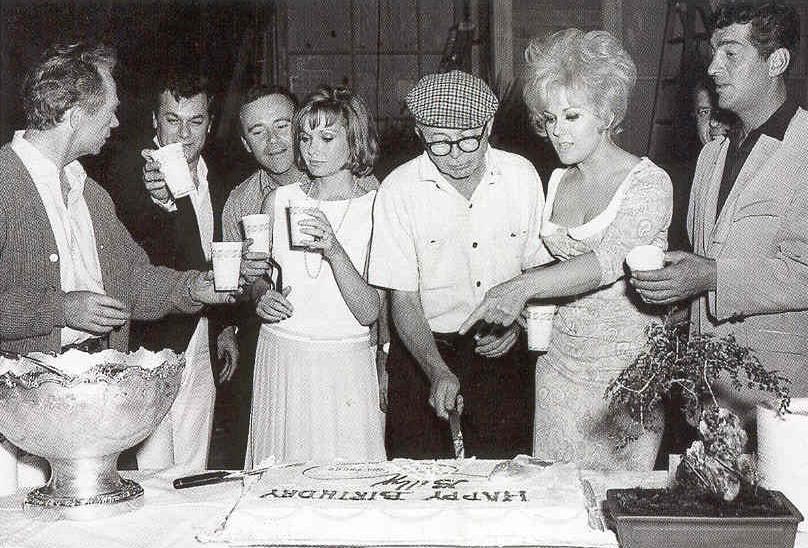

Pas de supplément sur les deux autres films, mais le principal se trouve sur le quatrième DVD. Le documentaire Pauvres mais beaux, les débuts de la comédie à l’italienne (2018 – 1h01) compile les interventions des cinéastes Marco Risi et Enrico Vanzina (également scénariste et producteur, fils du cinéaste Steno), ainsi que de l’auteur Massolino d’Amico (fils de la scénariste Suso Cecchi D’Amico). Si de nombreux extraits de la trilogie viennent ralentir quelque peu le rythme, les propos des trois intervenants sont toujours très intéressants et replacent les trois films, surtout le premier volet, dans le contexte historique, social et cinématographique de l’Italie de la fin des années 1950. Le style de Dino Risi, les thèmes explorés dans les trois volets, le casting, l’évolution de la comédie italienne, les conditions de tournage, le succès retentissant de la trilogie, tout y est intelligemment abordé.

L’Image et le son

Chaque film a été restauré en Haute définition, image par image et bénéficie d’un transfert de haute volée. Le résultat est bluffant et superbe. Le Noir & Blanc offre des contrastes impeccables. Les détails sont précis, tant sur les visages, les décors et les arrière-plans. Les copies, 1.33 (4/3), sont on ne peut plus propres, dépoussiérées de la moindre impureté, stables (sauf sur les fondus enchaînés qui décrochent sensiblement), tandis que le grain demeure parfaitement équilibré et géré. A titre de comparaison, Pauvres millionnaires est peut-être moins défini que les deux autres films, avec un générique qui fourmille légèrement, des visages parfois blafards et des blancs plus cassés, mais l’ensemble est on ne peut plus plaisant. Ces éditions Haute-Définition permettront à cette trilogie de connaître une nouvelle jeunesse.

Proposées en langue italienne, il faut rappeler que les pistes sont entièrement doublées comme l’étaient les films italiens de l’époque. Le mono d’origine restauré offre un parfait rendu des dialogues, très dynamiques, et de la musique qui ne saturent jamais. Le niveau de détails est évident et les sons annexes, tels que les ambiances de rue et bruits de fond sont extrêmement limpides. Les sous-titres français pour les spectateurs sourds et malentendants sont également disponibles.

Crédits images : © SND / M6 Vidéo / Captures Blu-ray et DVD : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © SND / M6 Vidéo / Captures Blu-ray et DVD : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © SND / Captures DVD : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © SND / Captures DVD : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Studiocanal / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Studiocanal / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © ESC Distribution / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © ESC Distribution / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

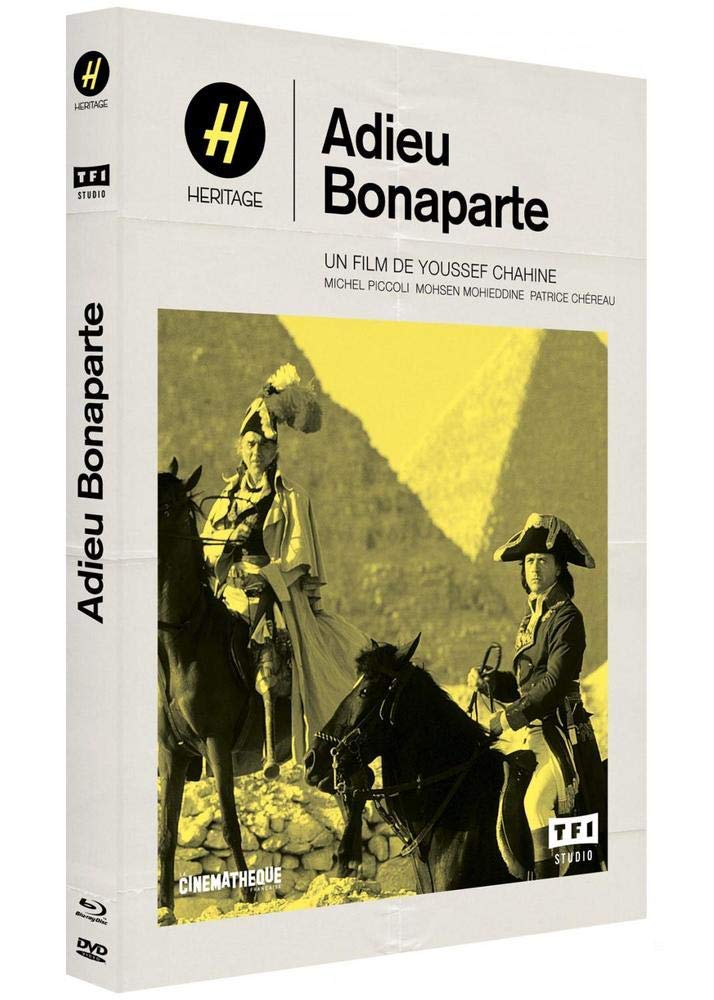

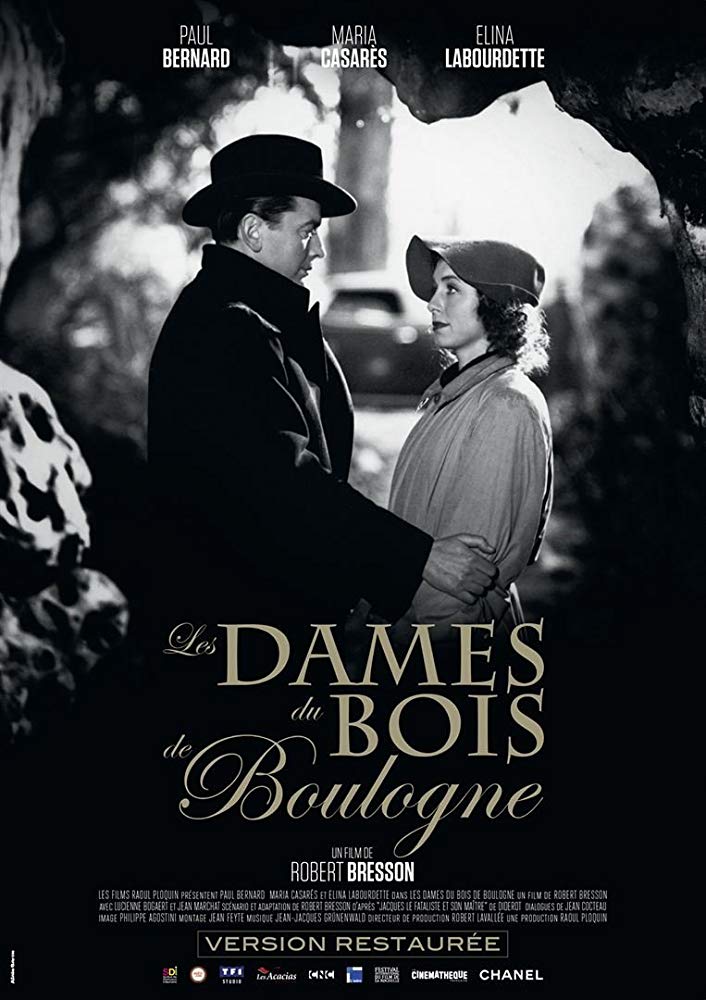

Crédits images : © TF1 Studios

Crédits images : © TF1 Studios

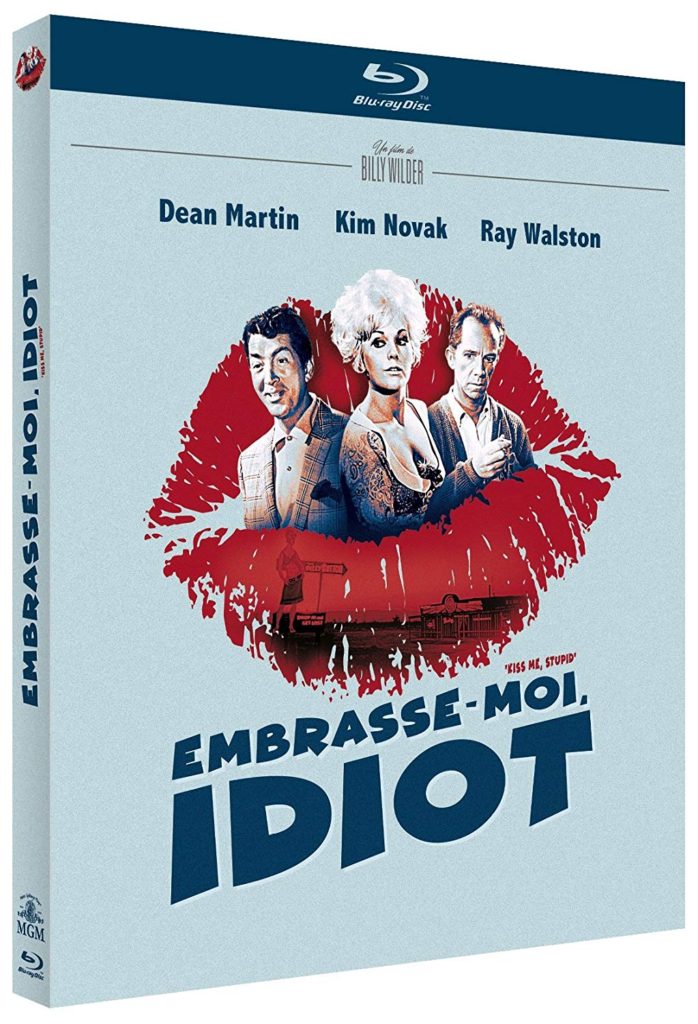

Crédits images : © Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved / Rimini Editions / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved / Rimini Editions / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

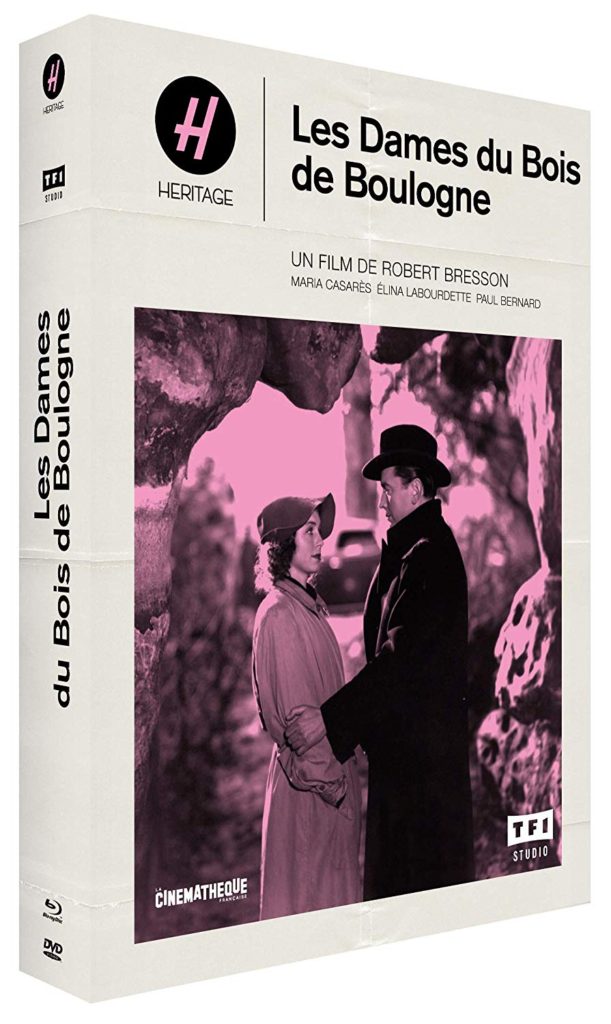

Crédits images : © TF1 Studios

Crédits images : © TF1 Studios

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : ©