BONNE POMME réalisé par Florence Quentin, disponible en DVD et Blu-ray chez ARP Sélection le 2 janvier 2018

Avec : Gérard Depardieu, Catherine Deneuve, Chantal Ladesou, Guillaume de Tonquédec, Françoise Lépine, Grégoire Ludig…

Scénario : Florence Quentin, Alexis Quentin

Photographie : Pascal Gennesseaux

Musique : Mathieu Lamboley

Durée : 1h41

Date de sortie initiale : 2017

LE FILM

Gérard en a marre d’être pris pour une bonne pomme par sa belle-famille. Il quitte tout et part reprendre un garage dans un village niché au fin fond du Gâtinais. En face du garage, il y a une ravissante auberge tenue par Barbara : une femme magnifique, déconcertante, mystérieuse, imprévisible. Leur rencontre fera des étincelles.

Deneuve/Depardieu : Dixième ! Après Le Dernier métro (1980), Je vous aime (1980), Le Choix des armes (1981), Fort Saganne (1984), Drôle d’endroit pour une rencontre (1988), Les Cent et une nuits de Simon Cinéma (1995), Les Temps qui changent (2004), Potiche (2010) et Astérix et Obélix : Au service de sa majesté (2012), les deux monstres du cinéma français sont à nouveau réunis pour Bonne Pomme. A cette occasion, ils ont visiblement décidé de se faire plaisir avec un tout petit film, sans prétention, une comédie réalisée dans le seul but de se retrouver une fois de plus devant la caméra. Bonne pomme est le quatrième long métrage de Florence Quentin, venue de la publicité, scénariste césarisé pour La Vie est un long fleuve tranquille (1988), également auteur de Tatie Danielle (1990) et Le Bonheur est dans le pré (1995), du même Etienne Chatiliez. La suite de sa carrière est d’un tout autre acabit. Scénariste chez Ariel Zeitoun (XXL, 1997), elle signe J’ai faim !!! (2001), son premier film en tant que réalisatrice, puis Olé ! (2005) avec déjà Gérard Depardieu, et enfin Leur morale…et la nôtre (2008). Un honnête succès et deux échecs cinglants. Après les retrouvailles avec Etienne Chatiliez sur L’Oncle Charles (2012), qui se sont soldées par un bide monumental, Florence Quentin persiste et signe avec Bonne pomme.

Soyons honnêtes, ce film, qui s’apparente d’ailleurs plus à un téléfilm, n’aurait absolument aucun intérêt s’il n’y avait pas la grande Catherine et notre bon Gégé en tête d’affiche. Parce-que bon, il faut bien avouer que cette comédie champêtre ne vole pas bien haut. Tous les comédiens réunis ici ont visiblement eu envie de s’amuser, en assurant le minimum syndical et en suivant une intrigue quelque peu éculée, redondante et même invraisemblable où Gérard Depardieu nous refait le coup de la bonne pâte comme dans La Tête en friche de Jean Becker, bonhomme costaud à l’immense sensibilité, tandis que Catherine Deneuve, en très grande forme, joue la foldingue douce et poétique. Guillaume de Tonquédec, Chantal Ladesou et Grégoire Ludig appuient les deux stars, sachant pertinemment qu’ils ne jouent pas dans le plus grand film du monde, mais dans lequel ils peuvent laisser libre cours à leur fantaisie. Ils sont tous très bien ici.

Il ne faut pas attendre grand-chose de Bonne pomme, récréation désuète d’1h40 où il ne se passe quasiment rien, mais force est de constater que l’aura, le charisme et l’immense talent des deux stars demeurent intacts. On les suivrait donc n’importe où, comme c’est le cas ici pour ce divertissement modeste et néanmoins sympathique.

LE BLU-RAY

Le test du Blu-ray de Bonne Pomme, disponible chez ARP Sélection a été réalisé à partir d’un check-disc. Le menu principal est animé et musical.

L’éditeur livre trois petits entretiens avec Guillaume de Tonquédec (4’), Chantal Ladesou (3’) et Grégoire Ludig (3’), durant lesquels les comédiens reviennent sur les personnages et les conditions de tournage avec Gérard Depardieu et Catherine Deneuve. Des images de plateau illustrent l’ensemble.

L’interactivité se clôt sur la bande-annonce et deux teasers.

L’Image et le son

Les contrastes sont denses et flatteurs pour les mirettes, la copie se révèle claire et lumineuse, le relief est appréciable, la colorimétrie chatoyante mais quelques fourmillements sont constatables sur les arrière-plans et quelques détails manquent à l’appel. Le piqué est parfois émoussé mais cela n’entrave en rien les conditions de visionnage qui demeurent plaisantes.

La musique composée par Mathieu Lamboley (Lolo, Daddy Cool) est très bien délivrée et spatialisée par le mixage DTS-HD Master Audio 5.1. Les voix des comédiens s’imposent sans mal sur la centrale, toujours clairs et distincts. Quelques ambiances naturelles parviennent à percer sur les latérales sur les séquences en extérieur, la balance gauche-droite est dynamique, même si le caisson de basses reste au point mort. L’éditeur joint également les sous-titres français destinés au public sourd et malentendant, ainsi qu’une piste Audiodescription.

Crédits images : © ARP Sélection / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © ARP Sélection / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © SND / M6 Vidéo / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © SND / M6 Vidéo / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

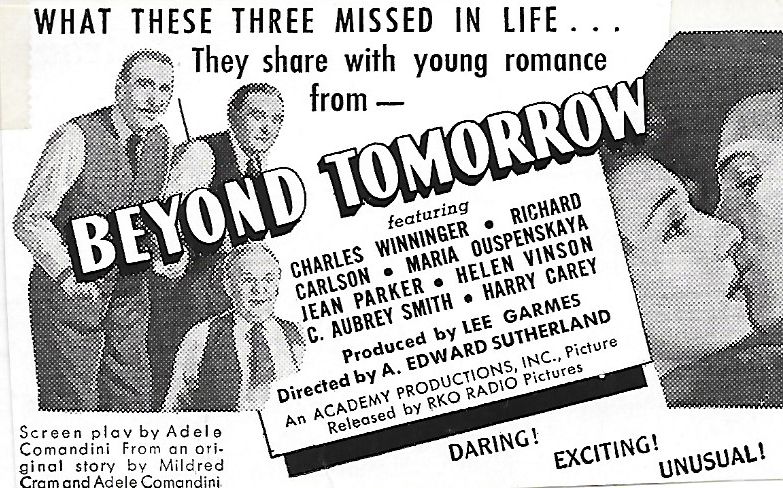

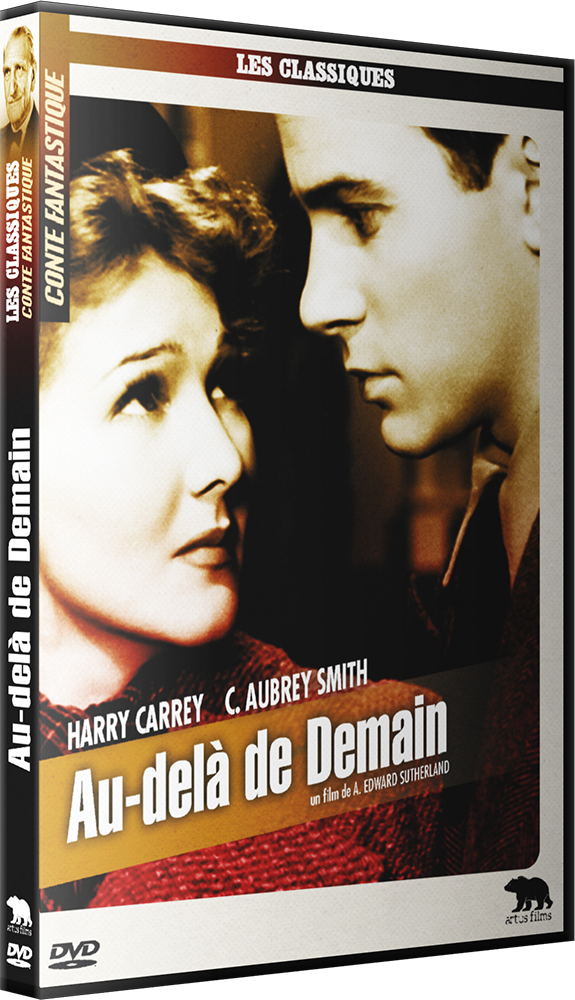

Crédits images : © Artus Films / Captures DVD : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Artus Films / Captures DVD : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Marco Polo Production / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Marco Polo Production / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

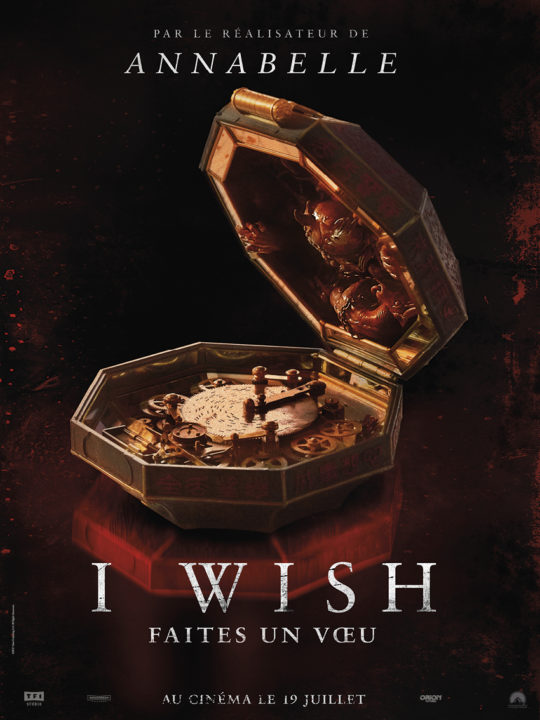

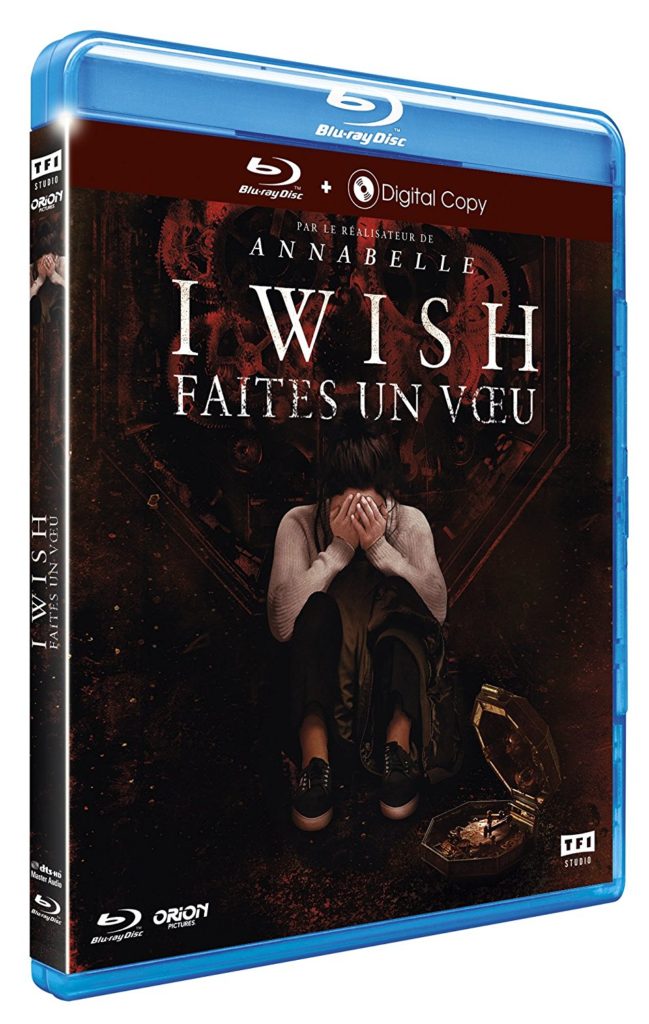

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : © Twentieth Century Fox Home Entertainment / Rimini Editions / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Twentieth Century Fox Home Entertainment / Rimini Editions / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

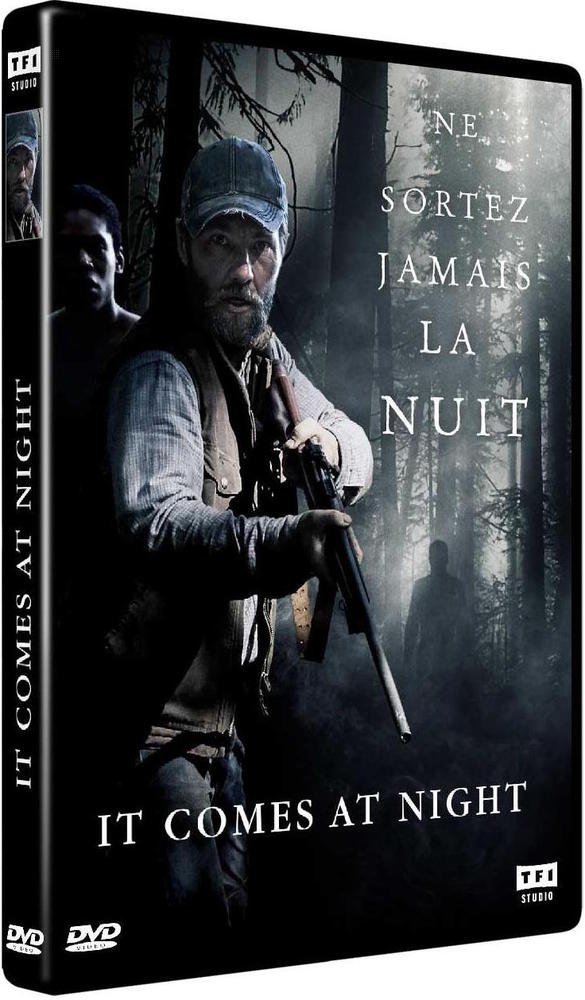

Crédits images : © Mars Films / TF1 Studios / Captures DVD : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Mars Films / TF1 Studios / Captures DVD : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr