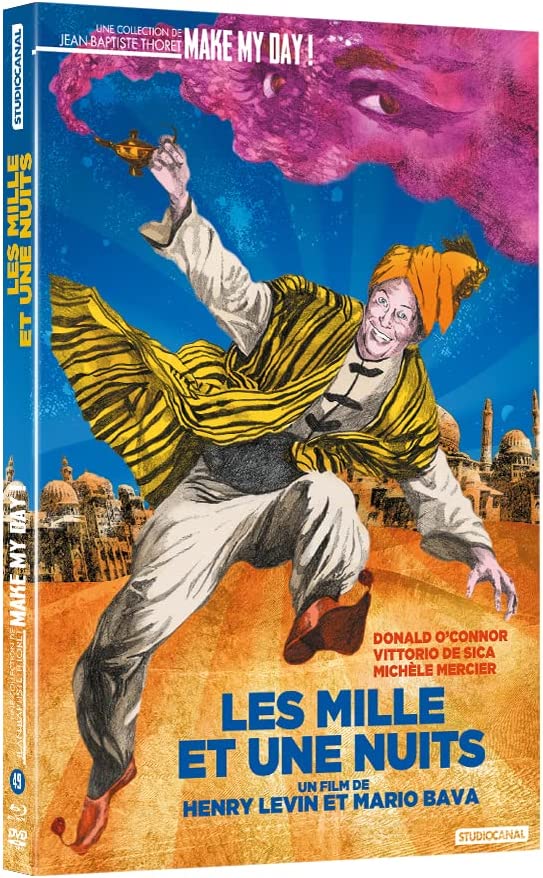

LES MILLE ET UNE NUITS (Le Meraviglie di Aladino) réalisé par Henry Levin & Mario Bava, disponible en combo Blu-ray+DVD depuis le 17 août 2022 chez Studiocanal

Acteurs : Donald O’Connor, Noëlle Adam, Terence Hill, Michèle Mercier, Vittorio De Sica, Aldo Fabrizi, Fausto Tozzi, Raymond Bussières, Milton Reid…

Scénario : Silvano Reina, Francesco Prosperi, Pierre Véry, Luther Davis & Marco Vicario, d’après une histoire originale de Stefano Strucchi & Duccio Tessari

Photographie : Tonino Delli Colli

Musique : Angelo Lavagnino

Durée : 1h34

Date de sortie initiale : 1961

LE FILM

Aladin, jeune homme espiègle vivant auprès de sa mère, reçoit de cette dernière une petite lampe dont il découvre, alors qu’il est en train de semer la pagaille dans son quartier, qu’un bon génie s’y cache, susceptible d’exaucer trois vœux pour lui. Rêvant au-delà de sa condition et refusant constamment les avances de son amie d’enfance Djalma, Aladin tente par tous les moyens de se rendre au mariage du prince Moluk avec la fille du Sultan tandis que le grand Vizir complote dans l’ombre pour s’emparer du pouvoir.

L’Italie nous a habitués, via ses péplums, à des adaptations très libres des légendes de sa propre Antiquité. Les États-Unis nous ont habitués, de leur côté, à des adaptations très – très ! – libres de tout et n’importe quoi. Lorsque les deux cultures font chorus, via deux coréalisateurs, pour adapter la légende d’Aladin et de sa lampe magique tirée des Mille et Une Nuits, on est en droit d’imaginer le plus improbable – et on aura raison ! Débutant dans la mise en scène sur Cry of the Werewolf à l’époque où la Columbia marchait sur les plates-bandes d’Universal, le prolifique Henry Levin a une quinzaine d’années de carrière et déjà une quarantaine de films à son actif lorsqu’il travaille sur ce drôle d’Aladin. Technicien multi-usages rompu à l’adaptation littéraire (notamment d’Alexandre Dumas, plusieurs fois), habitué aux univers noirs, épiques ou sautillants (les musicals The Petty Girl et The Farmer Takes a Wife – remake chanté du film de Victor Fleming qui vit Henry Fonda faire ses débuts à l’écran), adepte des formats décomplexés et fantaisistes (Cornel Wilde a joué pour lui le fils de Robin des Bois), Levin vient alors de boucler la comédie romantique Where The Boys Are et surtout, l’année précédente, une autre adaptation de prestige, dans une version familiale et spectaculaire : celle du Voyage au Centre de la Terre de Jules Verne, grand succès populaire. Dans la foulée de ces Mille et Une Nuits – au titre français si ambitieux en comparaison du projet lui-même –, le cinéaste récidivera avec l’expérience collaborative pour The Wonderful World of the Brothers Grimm en Cinérama (George Pal dirigeant cette fois-ci les séquences les plus intéressantes).

Côté transalpin, c’est le génie absolu Mario Bava qui prête un peu de son savoir-faire à cette production hasardeuse, assurant notamment les scènes d’effets spéciaux. Lui-même, qui vient tout juste de débuter sa carrière officielle de réalisateur, est habitué à l’exercice – ayant déjà épaulé (le mot est faible !) aussi bien Riccardo Freda que Jacques Tourneur, et tout récemment encore Raoul Walsh pour Esther et le Roi, sans forcément être crédité de ses services au générique. Artisan hors-pair dont on n’a plus besoin de vanter les glorieux mérites, il est important de noter qu’en cette année 1961, Bava sortira coup sur coup trois films : ces Mille et Une Nuits, donc, et deux autres merveilles signées de son seul nom, Hercule contre les Vampires et La Ruée des Vikings. Une même veine esthétique rapproche précisément ces trois titres, nous y reviendrons, mais ils correspondent également pour le maestro à un tournant réel de sa carrière : celui où, directeur de la photographie depuis des lustres, il infuse tout à coup de façon sauvage et chaotique les motifs les plus personnels de son œuvre à venir à l’intérieur d’un cinéma populaire familial, dans des récits d’aventures exotiques et en couleurs, traités avec humilité. L’année suivante, le fond de sa personnalité novatrice explosera une fois pour toutes : ce sera La Fille qui en savait trop et les Trois Visages de la Peur !

Pour lors, le drôle d’objet bricolé par Levin et Bava – travaillant plus en marge l’un de l’autre qu’en réelle symbiose, c’est ce qui fait sa bizarrerie – est également l’un de ces spectacles savoureux dont le casting fait rétrospectivement écarquiller les yeux : importé par Levin et transfuge du musical hollywoodien (probablement appelé pour assurer le cachet comique et virevoltant de l’entreprise), le pourtant excellent Donald O’Connor accomplit devant nous l’une des pires performances de sa carrière – ce n’est pourtant pas faute de multiplier les cascades et grimaces impossibles. Connu pour tenir la dragée haute à Gene Kelly pendant les incroyables scènes de danse de Chantons sous la pluie, O’Connor est à la fois un Louis de Funès américain (il est notoirement doté de cette faculté à sembler jouer « en accéléré ») et un « performer » sportif au tempérament espiègle. De là à l’imaginer, du haut de ses trente-cinq ans, en jeune chapardeur arabe de la légende, rêveur immature vivant aux crochets de sa mère, il fallait tout de même oser, et si le comédien aurait manifestement été un incomparable Tintin dans le même genre de fantaisie au relents colonialistes directement inspirée de l’œuvre de Hergé, sa prestation gesticulante au sein du conte oriental passe sans doute encore moins bien aujourd’hui qu’à l’époque. Mais ne le blâmons pas trop : ici, c’est moins l’incarnation qui pêche que la mise en scène d’un personnage déjà très mal défini sur le papier. Quoi faire, par exemple, d’un Aladin dépeint comme manifestement libidineux mais qui passe tout le film à snober la très entreprenante et irrésistible Noëlle Adam ?!…

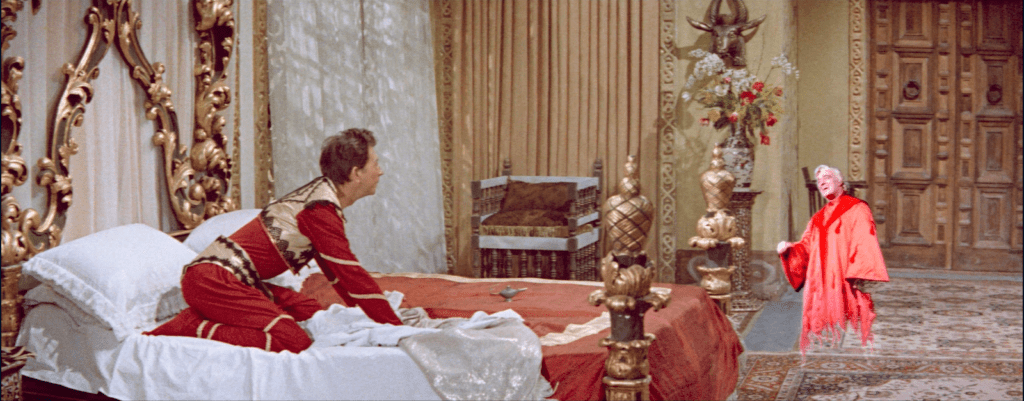

Autour de ce clown anachronique au costume mal taillé, gravite une constellation de seconds rôles plus réjouissants les uns que les autres : s’il ne faut pas se féliciter du manque d’implication (à lui et à son costumier !) d’un Vittorio De Sica visiblement pas très à l’aise dans la peau du génie de la lampe, on aurait mauvaise grâce à ne pas goûter l’incongruité de son apparition ainsi que la désinvolture détachée que prend le personnage sous ses traits, fût-ce pour de mauvaises raisons. Un pied de chaque côté de la frontière (ce qui se confirmera durant de nombreuses années), Michèle Mercier incarne quant à elle une princesse au sommet de sa prestance et de sa grâce – sinon de ses compétences d’actrice qu’un rôle sans grand relief ne lui permet pas vraiment de convoquer. Face à elle, en jeune premier fringuant qui semble être vraiment le seul à vivre cette aventure avec sérieux (un comble lorsqu’on pense à la suite de sa carrière !), Terence Hill se montre aussi convaincant que photogénique dans le rôle du prince Moluk tandis que Fausto Tozzi, acteur de second plan peu cité, trop tôt disparu, prend un malin plaisir à interpréter le machiavélique Vizir à contre-temps, comme un bad guy de comédie d’espionnage, plein d’assurance et d’autant plus ridicule chaque fois que le contrôle lui échappe. Et que dire enfin de la présence de Raymond Bussières, second couteau légendaire de dizaines de comédies françaises qui assure ici un étrange double-rôle sans craindre de tirer trop fort la corde burlesque… L’indomptable Angélique, le cow-boy Trinita, le réalisateur révéré du Voleur de Bicyclette et le Gaston Pourquier des Sous-doués passent le bac réunis autour du danseur d’Anything Goes : comment ne pas adouber un tel patchwork ?!

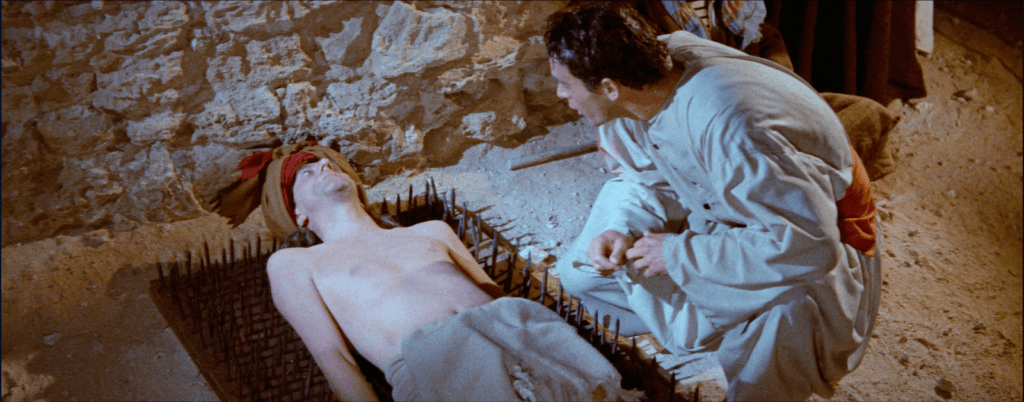

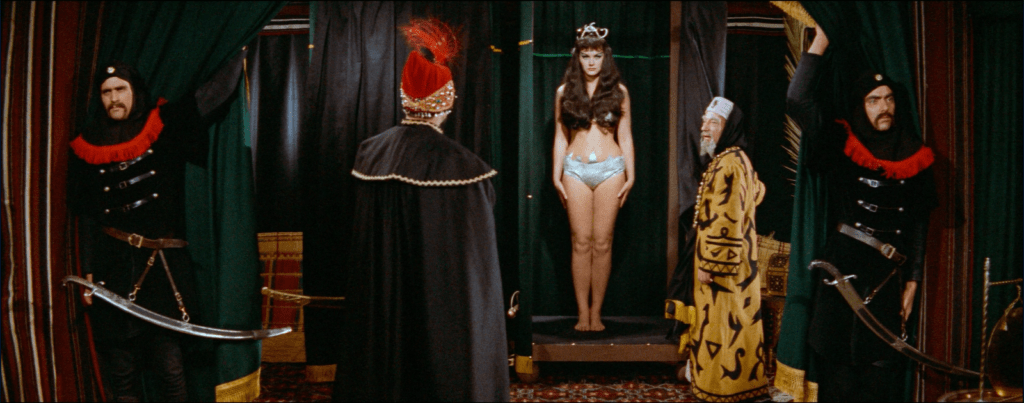

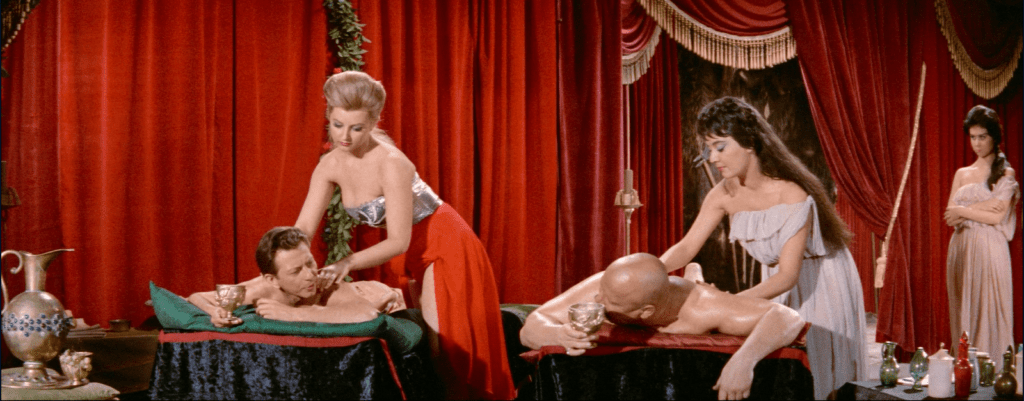

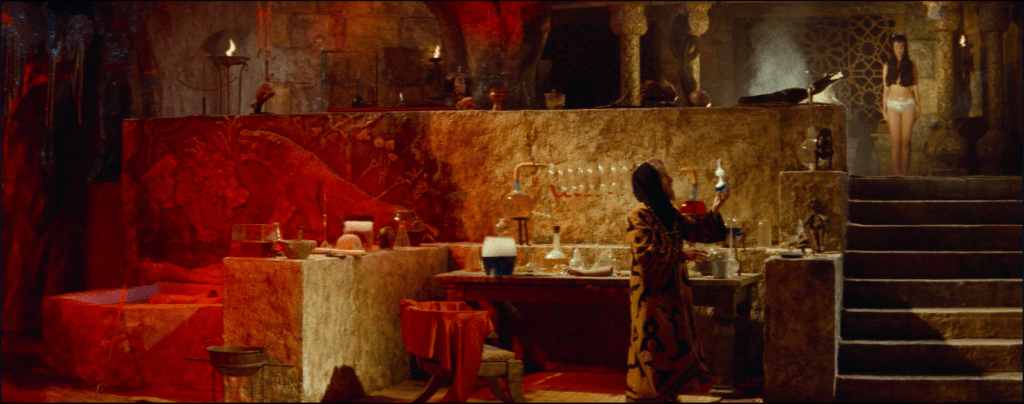

On aurait d’autant plus tort de s’en priver que le film, s’il n’est pas une éclatante réussite (la faute à un script paresseux et déséquilibré, trop réécrit par trop d’intervenants, qui multiplie les excroissances non résolues et bâcle son final), fascine au moins autant qu’il ne déconcerte par sa patine irrégulière – voire, par moments, nous hypnotise grâce aux atmosphères hors du temps du « style Bava » qui, pour le coup, ne doivent à peu près rien au scénario en question. C’est à ce titre que le parallèle peut être fait avec son Hercule et sa Ruée des Vikings à venir. Dans le premier, Mario Bava amorce son récit comme un péplum classique, avec ses extérieurs pittoresques, sa truculence et les figures qu’impose le genre, mais profite aussitôt que possible du mythe pour figurer le jardin des Hespérides en antre fantasmagorique dans les entrailles de la Terre – quitte à faire carrément basculer le tout dans l’épouvante gothique via le personnage maléfique joué par Christopher Lee. Dans le second, il semble tout d’abord marcher dans les pas de Richard Fleischer en privilégiant encore une fois les extérieurs et la reconstitution historique mais, à la première occasion, transforme l’habitat viking en un sanctuaire surréaliste, avec ses lumières colorées venues d’on-ne-sait où qui évoquent moins la tradition nordique réelle que les nouvelles les plus racées de Robert E. Howard ! Son approche des Mille et Une Nuits bénéficie de la même liberté iconoclaste : à la couleur locale certes artificielle mais timidement conventionnelle de l’équipe technique de Henry Levin viennent se coller les délires échevelés du maestro italien qui, quel que soit le contexte ou le sujet, fait feu de tout bois pour exposer des corps enrubannés ou pétrifiés comme des mannequins, des décors opulents et ténébreux de conte de fées où des hommes de pouvoir exercent leur mainmise sadique sur des jeunes femmes réduites à l’impuissance, enfin l’affirmation d’une picturalité qui n’a d’équivalent nulle part dans le cinéma mondial.

Sans doute le secret pour apprécier un film aussi fragile est d’ailleurs de ne pas l’appréhender comme une unité de sens mais comme une succession de tableaux – dont certains sont clairement des tableaux de maître ! En dépit d’une réputation plus que moyenne, il n’est d’ailleurs pas dit que ce film se vît simplement cantonné avec le temps dans les ghettos de la série B. Les influences que certaines œuvres exercent sur d’autres sont généralement de deux types : celles, évidentes, que l’on assume à défaut de pouvoir les cacher ; et celles, plus souterraines, dont on ne se réclame pas (de peur qu’elles fassent de l’ombre ou entachent la réputation). Si Le Voleur de Bagdad avec Sabu constitue, à coup sûr, la matrice la plus évidente de l’Aladdin animé des studios Disney, gageons que The Wonders of Aladdin de Henry Levin et Mario Bava en ait été l’influence plus secrète, tant dans sa représentation grotesque du Sultan que dans sa première partie qui nous fait découvrir le héros insouciant poursuivi à travers les ruelles de la cité, ou encore le laboratoire de son grand Vizir d’opérette.

Morgan Iadakan

LE COMBO BLU-RAY+DVD

Et voici donc le Make My Day ! Numéro 49 (comme le temps passe !), dont on sent que sa mise en circulation doit beaucoup plus à la présence officieuse de Mario Bava derrière la caméra qu’à celle du sympathique Henry Levin. On commence en effet à pouvoir cocher joyeusement toutes les œuvres du maestro récemment (res)sorties dans des éditions souvent louables, et à constater que les absents au bataillon se compteront bientôt sur les doigts de la main : alleluia !

Le même coffret digipack qu’à l’accoutumée nous attend une fois de plus, cartonné, coloré (en l’occurrence son côté bariolé est tout à fait conforme au film), présenté par Jean-Baptiste Thoret d’abord au dos sous forme d’un court texte introductif, puis à l’oral dans sa traditionnelle préface (9′) que l’on peut choisir d’activer en complément du film dans le menu silencieux au titre argenté rutilant. Toujours intarissable sur Bava (quitte à déborder de son sujet pour investir le terrain du giallo, on n’en sera pas surpris…), il a le bon goût de ne pas mentir sur la marchandise et de présenter le film tel qu’il est : une curiosité attachante.

Dans un second module plus conséquent (61′), ce sont les deux derniers biographes désormais abonnés aux bonus des films de Bava, Gérald Duchaussoy et Romain Vandestichele, qui reviennent sur la carrière du plus grand réalisateur de genre italien et sur le drôle d’objet qui nous intéresse ici. Avec parfois quelques redondances, ils font état du « style » Bava et tentent de déterminer, faute de documents précis à ce sujet, quelle fut la part du génie transalpin dans la fabrication du film, allant de l’enrobage esthétique le plus évident jusqu’aux détails thématiques les plus subtils, ne manquant pas d’énumérer les différents acteurs et techniciens du film et ce que chacun a pu y apporter (pour le meilleur ou pour le pire).

L’IMAGE ET LE SON

D’entrée de jeu, on a très peur : s’ouvrant sur des séquences parmi les moins intéressantes de ce qu’il peut offrir (il s’agit du montage américain), le film souffre en plus d’une image fade et sans relief : dans le pire des cas, la mise en scène tout juste fonctionnelle se double d’un transfert digne du format DVD, qui ne fait honneur ni au technicolor ni au cinémascope… et puis, passé une vingtaine de minute, comme si le personnage du grand Vizir apportait avec lui la haute définition, l’expérience devient certes irrégulière (certains plans à la définition hasardeuse seront, ici et là, du même tonneau que tout le début), mais plus que satisfaisante et contient des moments baroques de pur plaisir esthétique dans les bas-fonds du palais, lorsque la « signature » Bava se déchaîne. Même les séquences les moins visuelles n’ont en général plus rien de commun avec cette introduction peu satisfaisante : richesse des coloris parfaitement restituée, respect des détails du décor (notamment les extérieurs aussi somptueux que dépaysants), le film devient alors, en dépit de ses imperfections, un régal pour les yeux !

Puissant et assez propre, le son fait son office émotionnel et souffre simplement d’une facture technique imputable à l’enregistrement de l’époque. La musique signée Angelo Lavagnino (très actif dans le péplum et dans le western), très bien mise en valeur, prend notamment en charge avec beaucoup de pertinence et de finesse l’ambiguïté du film, entre divertissement familial et fable gentiment déviante.