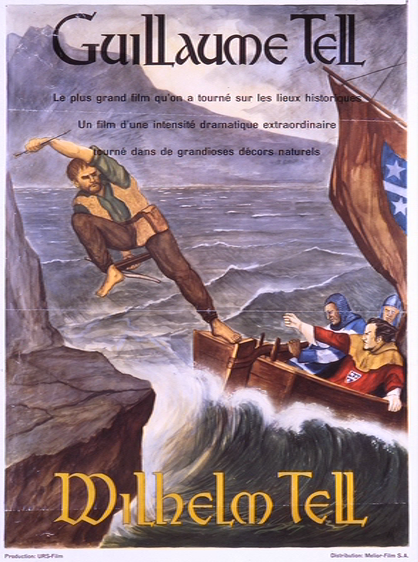

GUILLAUME TELL (Wilhelm Tell) réalisé par Michel Dickoff & Karl Hartl, disponible le 23 avril 2019 en Édition Collector Blu-ray + DVD + Livre chez Artus Films

Acteurs : Robert Freitag, Alfred Schlageter, Heinz Woester, Hannes Schmidhauser, Leopold Biberti, Maria Becker, Georges Weiss, Zarli Carigiet, Birke Bruck…

Scénario : Max Frisch, Michel Dickoff, Karl Hartl, Luise Kaelin, Friedrich Schiller, Hannes Schmidhauser

Photographie : Hans Schneeberger

Musique : Hans Haug

Durée : 1h36

Année de sortie : 1961

LE FILM

À la fin du XIIIème siècle, le bailli Gessler, aux ordres des Habsbourg et du Saint Empire Romain Germanique, impose sa tyrannie aux habitants des cantons de Schwyz et Uri. Les paysans doivent payer de plus en plus d’impôts et subir les humiliations des gardes. Guillaume Tell va prendre la tête de la révolte et libérer le peuple du joug des oppresseurs.

Une superproduction suisse ça existe ? Bah oui ! Au-delà des Alpes, la légende de Guillaume Tell se perpétue à travers les arts depuis la fin du Moyen Age. La littérature, la peinture, l’opéra (Rossini), le théâtre puis le cinéma (Georges Méliès s’en était déjà inspiré en 1898) se sont emparés du célèbre arbalétrier, souvent relégué au second plan comme un ersatz de Robin des Bois auquel on ne peut évidemment s’empêcher de penser, aussi bien dans sa représentation que dans la mission qu’il s’est donnée. Guillaume Tell aka Wilhelm Tell en allemand, est considéré comme le film le plus fidèle à l’histoire du héros des mythes fondateurs de la Suisse, même si son authenticité demeure controversée. N’attendez évidemment pas une reconstitution historique, mais une fort sympathique illustration du folklore qui a nourri cette icône devenue mondialement célèbre.

Deux réalisateurs sont à la tête de Guillaume Tell, Michel Dickoff et Karl Hartl. S’il s’agit pour le premier de sa quasi-unique incursion dans le monde du cinéma, le second aura oeuvré en tant que metteur en scène et scénariste sur une trentaine de longs métrages, dont les plus célèbres restent probablement On a arrêté Sherlock Holmes en 1937 et un biopic sur Mozart, où Oskar Werner interprétait le compositeur en 1955. Sur Guillaume Tell, il est surtout crédité en tant que superviseur, même s’il est évident qu’il a également mis la main à la pâte pour toutes les séquences qui nécessitaient des effets visuels directs, comme sur les scènes de tempête. Tourné dans de splendides paysages naturels, Guillaume Tell est un film à mi-chemin entre la naïveté à la Sissi et l’aventure en collant des films de cape et d’épée qui fleurissaient en Europe, avec une petite touche paillarde puisque les hommes y ripaillent autant qu’ils se gaussent.

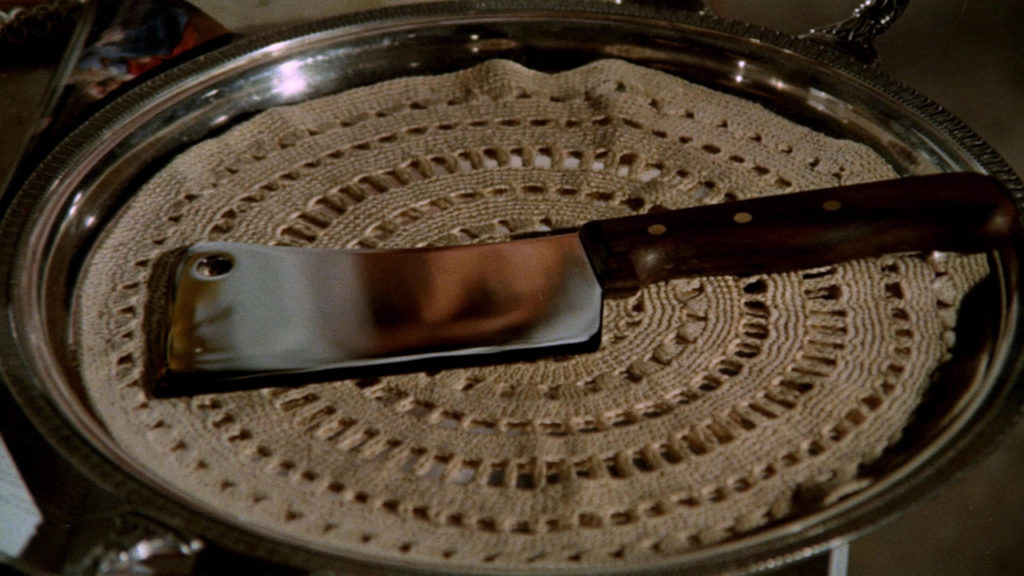

Les deux cinéastes exposent d’emblée les lieux de l’action et chaque plan s’apparente à des cartes postales avec un ciel bleu azur, des étendues d’herbe à perte de vue, des montages au sommet enneigé, des cours d’eau luminescente. Nous noterons également le soin apporté aux costumes, même s’ils paraissent évidemment trop propres et brillants, tout comme les cheveux des comédiens qui semblent avoir été passés à la brillantine avant chaque prise. Il n’empêche que ce Guillaume Tell n’a rien perdu de son souffle et reste un divertissement bien mené. Certaines séquences étonnent par leur violence, toutes proportions gardées puisque les actes n’apparaissent pas à l’écran, mais suffisamment suggérées pour qu’elles fassent leur effet comme la tentative de viol en début de film, le meurtre à la hache et plus tard le vieil homme qui se fait passer les yeux au fer rouge.

Finalement, le personnage de Guillaume Tell, interprété ici par un certain Robert Freitag, vu dans La Grande évasion de John Sturges, n’apparaît pas tant que ça sur près d’1h40, d’ailleurs il faut attendre près de 25 minutes pour qu’il fasse sa première apparition à l’écran. Certes, les passages obligés sont présents, dont celui de la pomme posée sur la tête du fils du héros alors condamné à tirer un carreau d’arbalète dans le fruit sous peine d’être tué avec sa progéniture, mais les deux cinéastes ont surtout voulu broder autour, en mettant en relief le soulèvement du peuple et sa cause. Les archétypes sont présents avec la femme attendant son mari au chalet avec ses deux enfants, et surtout le suintant ennemi prêt à tout pour étendre son pouvoir au détriment de la liberté et du bien-être des habitants.

On suit donc volontiers les aventures de ce Guillaume Tell, héros légendaire qui s’en va défendre le peuple de l’oppression des Habsbourg, et contribuer à la naissance de la Confédération Helvétique avec le pacte du Grütli.

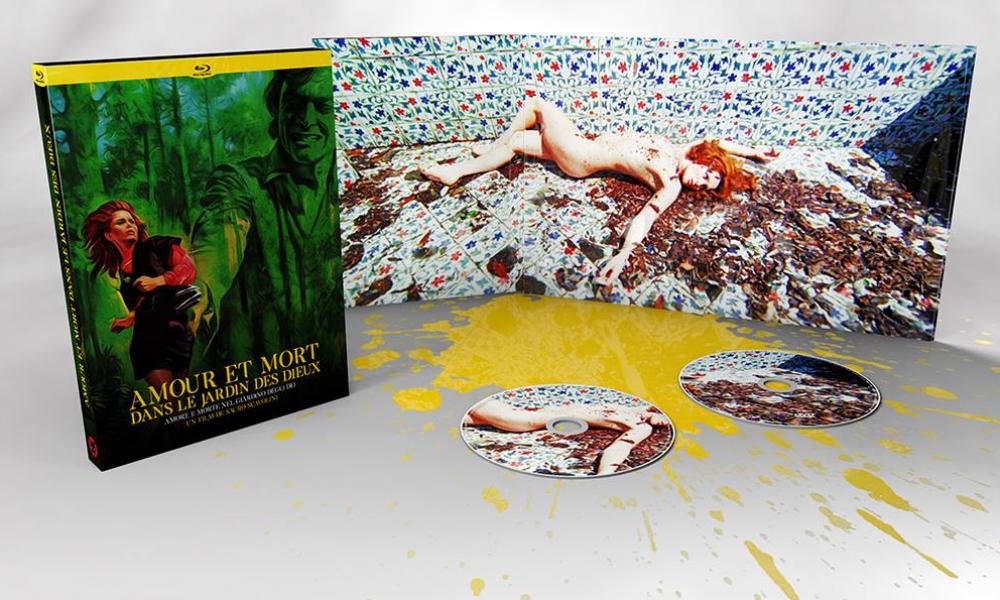

LE BLU-RAY

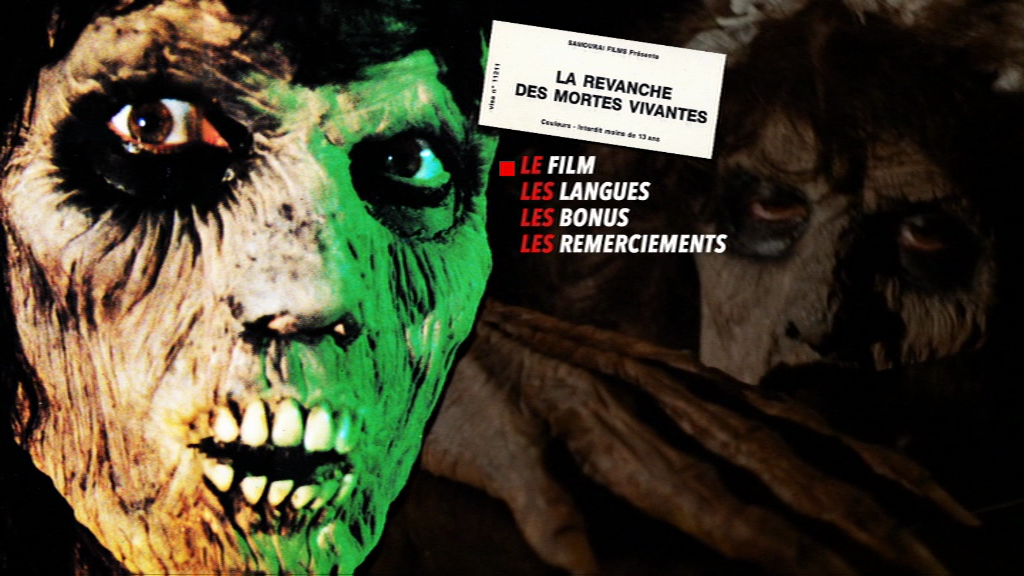

Artus Films a mis les petits plats dans les grands pour Guillaume Tell, film alors complètement oublié ! Autant dire que le pari est osé de proposer l’oeuvre de Michel Dickoff et Karl Hartl dans une édition Mediabook, qui se compose du Blu-ray et du DVD, ainsi que d’un livre de 80 pages (Guillaume Tell, de l’Histoire à la légende) rédigé par David L’Epée. Vous y trouverez de fabuleux visuels, photos et affiches, mais aussi et surtout un retour exhaustif sur le contexte historique de la légende de Guillaume Tell, un entretien avec Félicien Monnier (juriste et capitaine de l’armée suisse), et tout un tas de sous-parties très détaillées sur la Suisse primitive des Waldstätten, les Habsbourg et leurs baillis, le pacte de 1291, mais aussi Guillaume Tell dans la littérature et au cinéma. Un supplément de choix et érudit. Le menu principal des disques est fixe et musical.

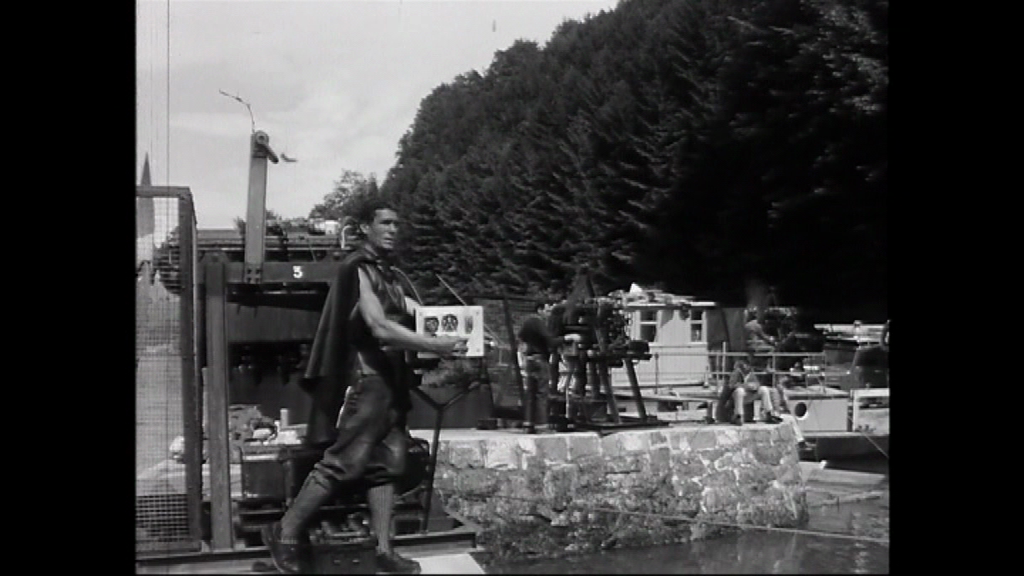

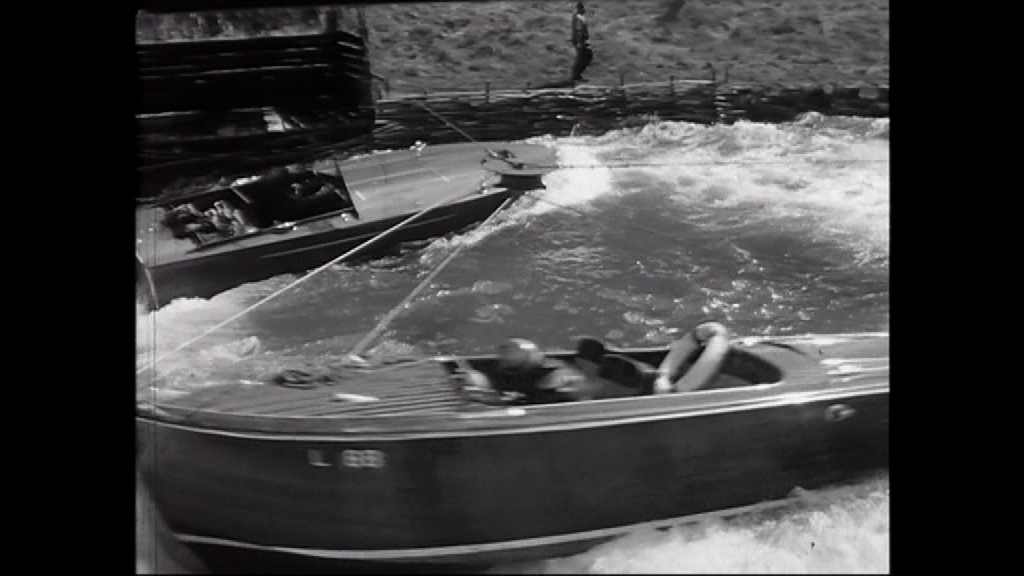

En ce qui concerne les bonus vidéo, nous trouvons un montage constitué d’images de tournage. Si elle ne dépasse pas les 90 secondes, il s’agit d’un petit trésor puisqu’on y voit comment l’équipe s’y prenait pour créer les scènes de tempête !

L’éditeur joint également un diaporama, ainsi que les bandes-annonces anglaise et allemande.

L’Image et le son

Le catalogue d’Artus Films s’enrichit ainsi avec cette édition de Guillaume Tell, présentée sous le blason « Histoire & légendes d’Europe » et qui se revêt d’un très beau master HD restauré. La photo et les partis pris esthétiques originaux sont superbement conservés, les contrastes certes un peu légers, mais les couleurs pastelles sont resplendissantes et lumineuses (explosions des teintes bleues, rouges et vertes), avec un générique qui affiche d’emblée une stabilité bienvenue. La définition ne déçoit jamais (à part un ou deux plans et des décrochages sur les fondus enchaînés), les poussières n’ont pas survécu au lifting numérique, les scènes sombres et nocturnes (aux noirs un peu bleutés) sont logées à la même enseigne que les séquences diurnes, la profondeur de champ est appréciable, le grain cinéma est conservé, et le piqué demeure vraiment agréable. Notons que les credits sont en français et que les sous-titres ne sont pas imposés.

L’éditeur nous propose ici seulement les versions suisse-allemande et française. Les mixages s’avèrent propres, dynamiques, et restituent solidement les voix, fluides, sans souffle. Le confort acoustique est largement assuré dans les deux cas avec d’impressionnantes envolées musicales sur la piste originale, qui comprend tout de même de sensibles craquements, mais rien de bien méchant. Si les effets semblent parfois artificiels, la piste suisse-allemande est plus riche que la version française, plus pincée. Un petit salut amical à Patrick Lang, qui s’est occupé ici de la traduction allemande !