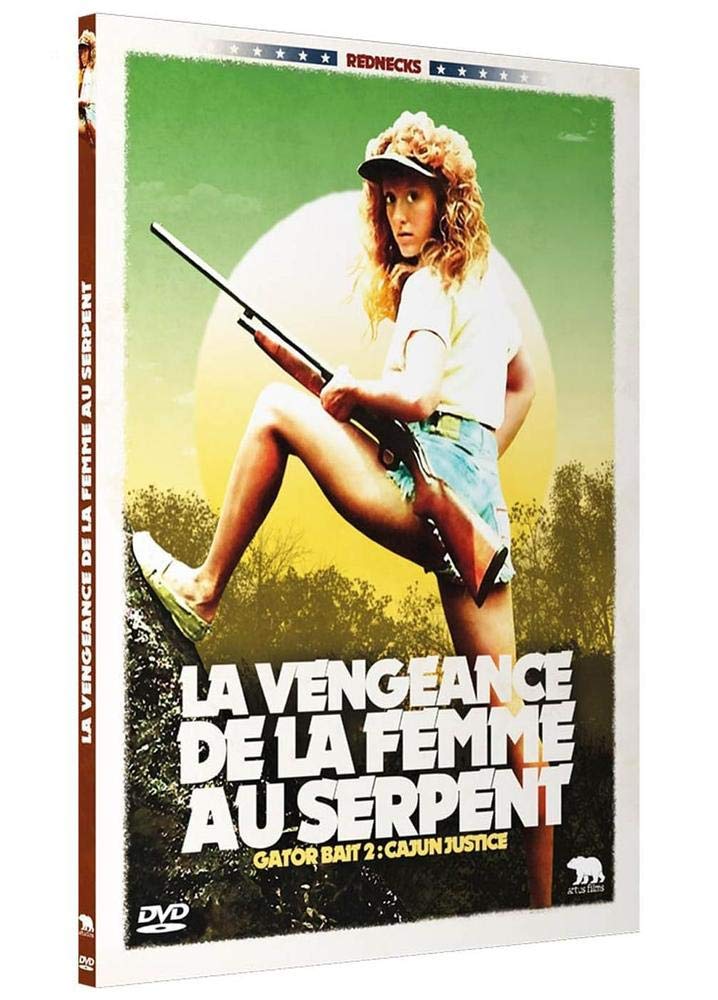

LA VENGEANCE DE LA FEMME AU SERPENT (‘Gator Bait II : Cajun Justice) réalisé par Ferd & Beverly Sebastian, disponible en DVD le 2 octobre 2018 chez Artus Films

Acteurs : Jan Sebastian, Tray Loren, Paul Muzzcat, Brad Koepenick, Jerry Armstrong, Ben Sebastian, Reyn Hubbard, Levita Gros…

Scénario : Beverly Sebastian, Ferd Sebastian

Photographie : Ferd Sebastian

Musique : George H. Hamilton

Durée : 1h38

Date de sortie initiale : 1988

LE FILM

Venant d’épouser Big T., un cajun, Angélique part vivre en Louisiane, au beau milieu des marais et des crocodiles. Elle y apprend la vie rude des autochtones, quand une bande de rednecks, dont le chef, Leroy, est le rival de Big T., tue ce dernier et enlève la jeune femme. La belle se fait violer par la bande. Pour se venger, elle va devoir user de courage et de cruauté à la hauteur des sévices subis.

Suite tardive au sympathique Les Marais de la haine – ‘Gator Bait, qui valait surtout pour la beauté flamboyante de la magnifique Claudia Jennings, La Vengeance de la femme au serpent, sobrement intitulé ‘Gator Bait II : Cajun Justice en version originale, est un film conçu uniquement pour son exploitation en VHS. Suite à une commande de la prestigieuse Paramount, 14 ans après Les Marais de la haine, Beverly et Ferd Sebastian reprennent leur caméra Arriflex et retournent dans le bayou. Comme Claudia Jennings est décédée tragiquement en 1979, l’un des seuls liens entre les deux films se fait avec le personnage de Big T., le petit frère muet du premier volet. S’il était interprété par Tracy Sebastian, le fils des metteurs en scène, le rôle – ici adulte – est repris dans le second par un certain Tray Loren. C’est du moins ce qu’indique le générique, car il s’agit en fait de la même personne. Sans aucune explication rationnelle, Big T. retrouve l’usage de la parole ici. Beverly et Ferd Sebastian ont ensuite révélé qu’ils avaient été obligés de supprimer tous les dialogues de leur fils, ce dernier étant peu sûr de lui devant la caméra. De toute façon, il faut bien dire que l’intérêt de ce second ‘Gator Bait, comme pour le premier, est ailleurs.

La femme du titre français est ici incarnée par l’inconnue Jan Sebastian, belle-fille des réalisateurs puisque mariée à l’époque à…ah bah tiens au frère de Tracy Sebastian. Une histoire de famille quoi. Peu avare de ses charmes, pulpeuse, crinière au vent, la comédienne n’a certes pas le charisme, la beauté, le talent et le magnétisme de Claudia Jennings, mais s’en sort honorablement dans le rôle principal. Les auteurs repoussent cette fois les limites en inscrivant La Vengeance de la femme au serpent dans le genre du rape & revenge, avec des séquences parfois difficiles, en jouant à la fois sur le voyeurisme et la patience du spectateur.

Jeune citadine, Angélique quitte la ville pour épouser un Cadien, surnommé « Big T. », et s’installer avec lui dans une maison en plein milieu des marécages de la Louisiane. Leur fête de mariage est perturbée par une bande de rednecks, menée par un certain Leroy. Son mari éduque Angélique en lui enseignant l’art de vivre dans le bayou. Il lui apprend à chasser et manier le hors-bord, à pêcher ou encore à manier des armes. Pourtant, leur idylle amoureuse est rompue lorsque Leroy et ses amis pénètrent chez eux pour tuer Big T. et kidnapper Angélique. Violée et laissée pour morte, elle est déterminée à se venger. Elle va devoir user de courage et de cruauté à la hauteur des sévices subis pour torturer et abattre ses ravisseurs un par un…

‘Gator Bait II : Cajun Justice parvient à contenter ceux qui avaient aimé le premier volet et l’audience plus contemporaine qui demandait alors une violence plus frontale. Cette séquelle propose son lot de scènes un peu cucul la praline avec ce couple d’amoureux qui batifolent dans les marais, qui baisent, qui pêchent, qui rebaisent, qui tirent à la carabine, qui baisent encore, qui font du bateau et qui ont bien mérité de baiser après une dure journée. Comme pour le premier opus, le problème de ‘Gator Bait 2 est son absence de rythme et sa succession de vignettes alignées les unes derrière les autres pour en faire un long métrage. Malgré tout, on ne s’ennuie pas. La Vengeance de la femme au serpent se permet même d’être un film Bis plus dégénéré et déviant, plus axé sur les us et coutumes du coin, à l’instar de la séquence du mariage en début du film, variation démunie de celle du premier Parrain.

Ferd et Beverly Sebastian profitent des courbes généreuses de leur comédienne principale en la filmant sous tous les angles, en prenant le temps de la montrer (longtemps) dans son bain, dehors, sur le ponton, devant les yeux affamés de quelques rednecks qui se lèchent les babines. Puis vient la scène où Angélique se voit humiliée par cette bande de cinglés, qui profitent de l’absence de son mari pour abuser d’elle. Puis, ils l’enlèvent, l’attachent comme une bête à un piqué et finissent par la violer au cours d’une longue séquence que certains trouveront interminable. Angélique parvient ensuite à s’échapper, ce qui nous vaut encore quelques séquences en bateau à moteur comme dans le premier épisode, puis prépare sa vengeance après avoir enfilé un short en jean déchiré et trop petit pour ses hanches pleines, tout en ayant pris soin de ne pas boutonner son bustier.

Sans se cacher, ‘Gator Bait 2 : Cajun Justice s’inspire d’une des séquences phares de Délivrance. Si le genre est largement dépassé, Ferd et Beverly Sebastian tirent encore sur la corde de la Hicksploitation, rappelons que Hick signifie péquenaud. Aujourd’hui, nous revoyons La Vengeance de la femme au serpent avec curiosité, tout en se rinçant l’oeil c’est vrai devant Jan Sebastian (qui a d’ailleurs voulu réaliser elle-même ses petites cascades et scènes agitées), avec ce même désir pervers et malgré tout divertissant typique du cinéma d’exploitation, de voir des individus malmenés par des bouseux à la gueule de porte-bonheur, pour ensuite apprécier de voir ces derniers se faire dézinguer à coup de calibre 12.

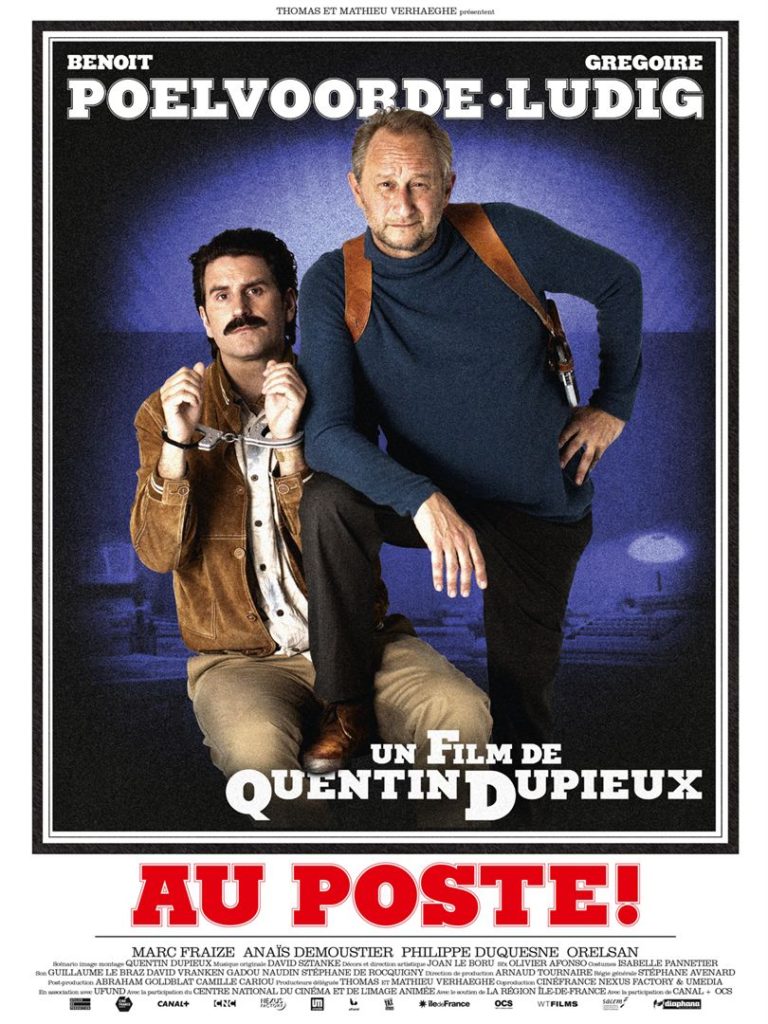

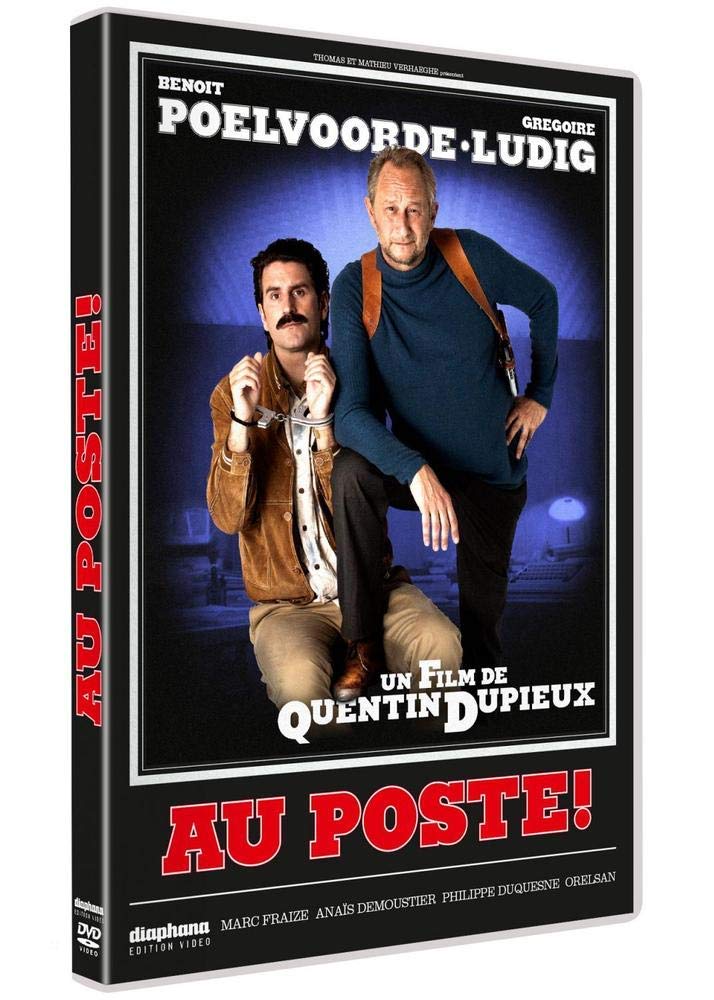

LE DVD

Artus Films ne manque pas d’idée et encore moins d’audace. L’éditeur lance la collection Rednecks ! Et pour ouvrir le bal, rien de mieux que La Vengeance de la femme au serpent (sorti le même jour que Les Marais de la haine), disponible en DVD dans un superbe slim Digipack au visuel affriolant avec Jan Sebastian. Le menu principal est fixe et musical.

Dans un premier temps, nous retrouvons le même module déjà présent sur l’édition DVD des Marais de la haine. Un bonus qui nous avait quelque peu laissé sceptiques concernant le « témoignage » de Beverly et Ferd Sebastian (12’), qui font ici la promo pour leur association destinée à sauver les chiens lévriers (qui aident également à la réhabilitation des prisonniers), tout en voulant apprendre à créer un « partenariat » avec Jésus, qui selon Ferd a entendu ses prières et l’a sauvé d’une mort imminente alors qu’il était tombé très gravement malade du coeur. Ferd avoue qu’il avait refusé que ses films, « violents et sexuels », ressortent au cinéma ou soient exploités en VHS et DVD, suite à cette expérience miraculeuse. Jusqu’à ce qu’il ait enfin trouvé la « paix intérieure », ou que l’argent venait à manquer, mais ça Ferd ne le dit pas.

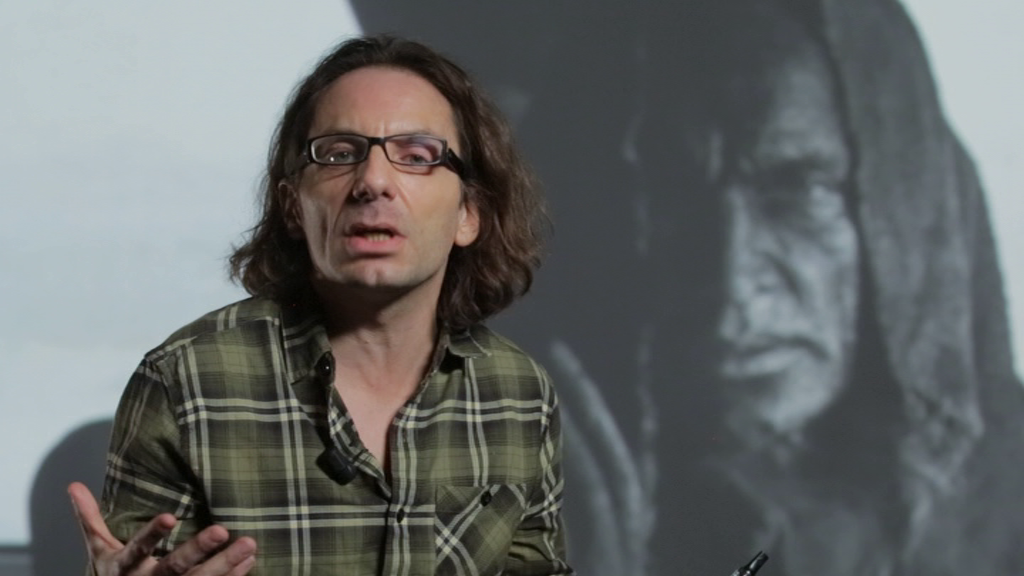

Ensuite, l’éditeur a évidemment demandé à Maxime Lachaud de présenter à nouveau le titre « redneck » qui nous intéresse (27’). Comme pour l’exposé consacré aux Marais de la haine, l’auteur du livre Redneck movies : Ruralité et dégénérescence dans le cinéma américain (Rouge Profond, 2014), essayiste et journaliste français semble toujours aussi peu à l’aise devant la caméra, même s’il s’en sort mieux ici. Peut-être le sujet principal abordé, le viol dans le cinéma de la Hicksploitation, l’inspire plus. Maxime Lachaud donne également quelques informations sur le tournage de La Vengeance de la femme au serpent, les réalisateurs et le casting. Si l’ensemble manque de rythme, on y trouve les informations qu’on espérait y glaner, donc le bilan est positif.

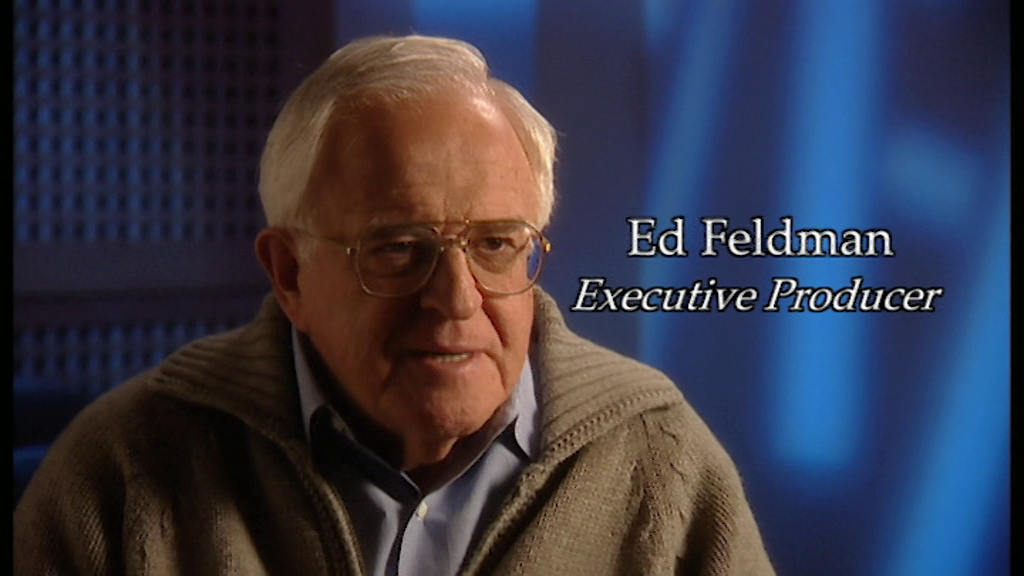

Suite et fin du « making of », qui n’en est pas un, dont la première partie est disponible sur le DVD des Marais de la haine, autrement dit l’entretien avec les deux réalisateurs, réalisé en 2012 (14’). Confortablement assis, le couple Sebastian, Beverly et Ferd, répondent aux questions envoyées par leurs fans. Les conditions de tournage sont abordées, les souvenirs s’enchaînent. Beverly explique que leur fils Tracy a repris son rôle des Marais de la haine, même s’il était difficile d’expliquer pourquoi le personnage, muet dans le premier film, parle désormais dans le second. Ferd explique comment certaines séquences ont été tournées, comme celle du mariage, reconstitué pour les besoins du film avec des habitants du cru, dans l’optique d’être le plus authentique possible.

L’interactivité se clôt sur un spot vidéo de trente secondes et le film-annonce qui raconte tout le film !

L’Image et le son

Réalisé près de quinze ans après Les Marais de la haine, La Vengeance de la femme au serpent nous parvient dans un master plus propre, même si le piqué est ici complètement émoussé. L’image est stable, le grain conservé, tout comme les partis pris qui reflètent les pauvres conditions de tournage. Il n’est pas rare d’avoir quelques plans flous ou que la colorimétrie varie au cours d’une même séquence. Le format 1.37 est respecté.

N’hésitez pas à sélectionner la version française, au doublage particulièrement gratiné. Par contre, ce que vous gagnerez en « cachet Bis », vous y perdrez en ambiances annexes. Nettement moins dynamique que la piste anglaise, la VF est quand même très amusante, surtout quand les doubleurs s’en donnent à coeur joie dans les insanités. La version originale semble plus homogène, en dépit de dialogues parfois sourds.

Crédits images : © Artus Films / Captures DVD : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Weston Cage, visant son père

Weston Cage, visant son père

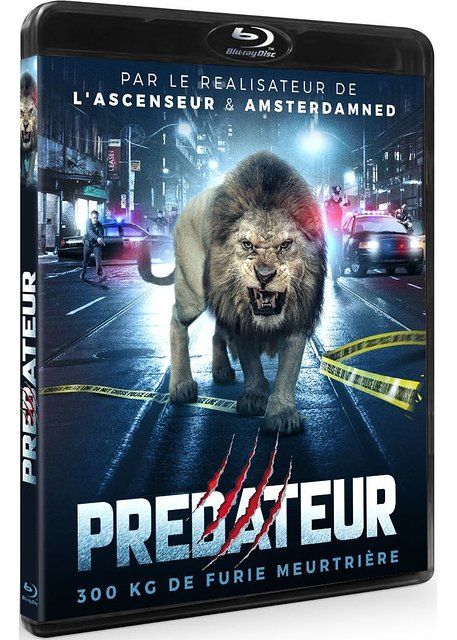

Crédits images : © AB Vidéo / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © AB Vidéo / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

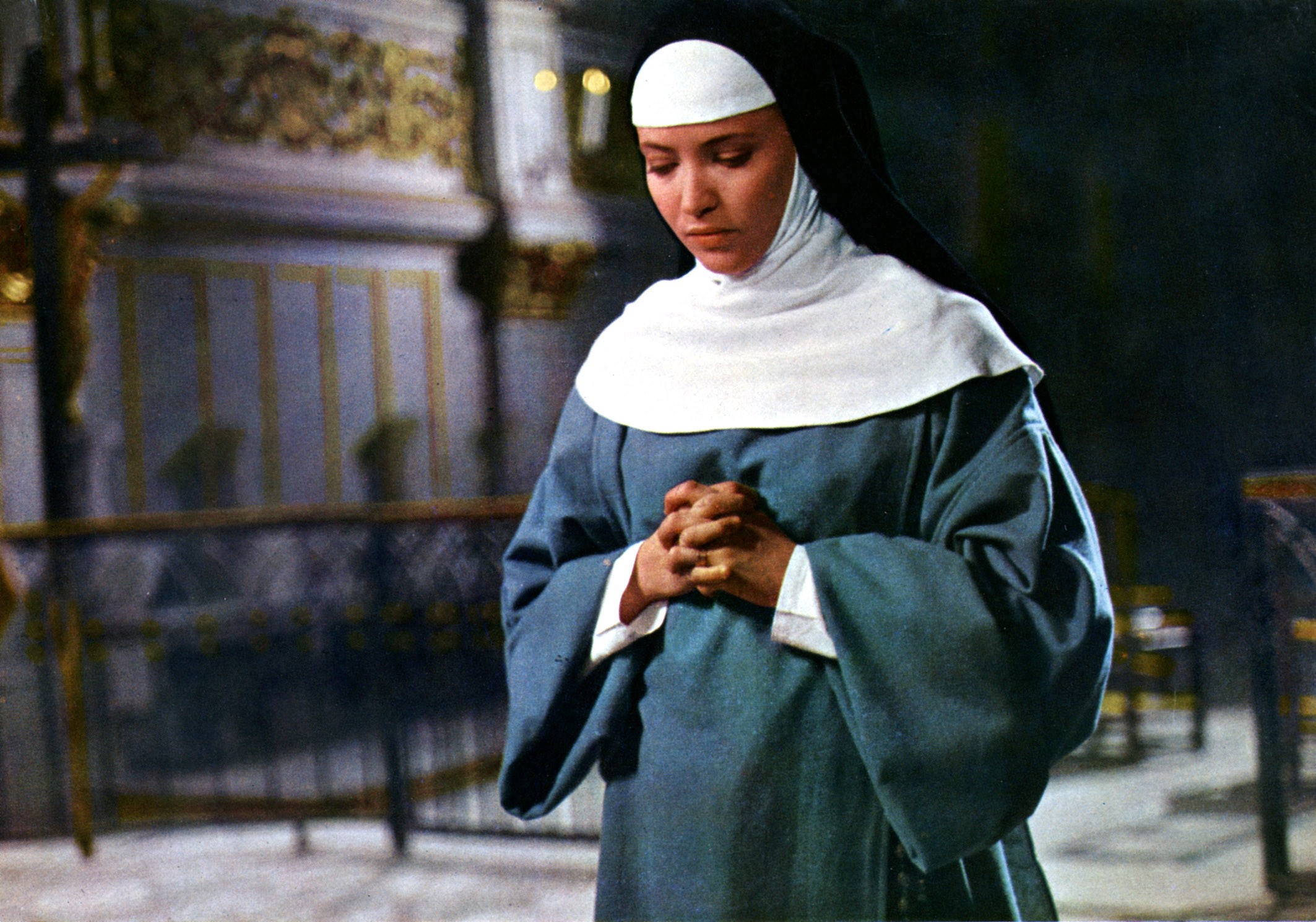

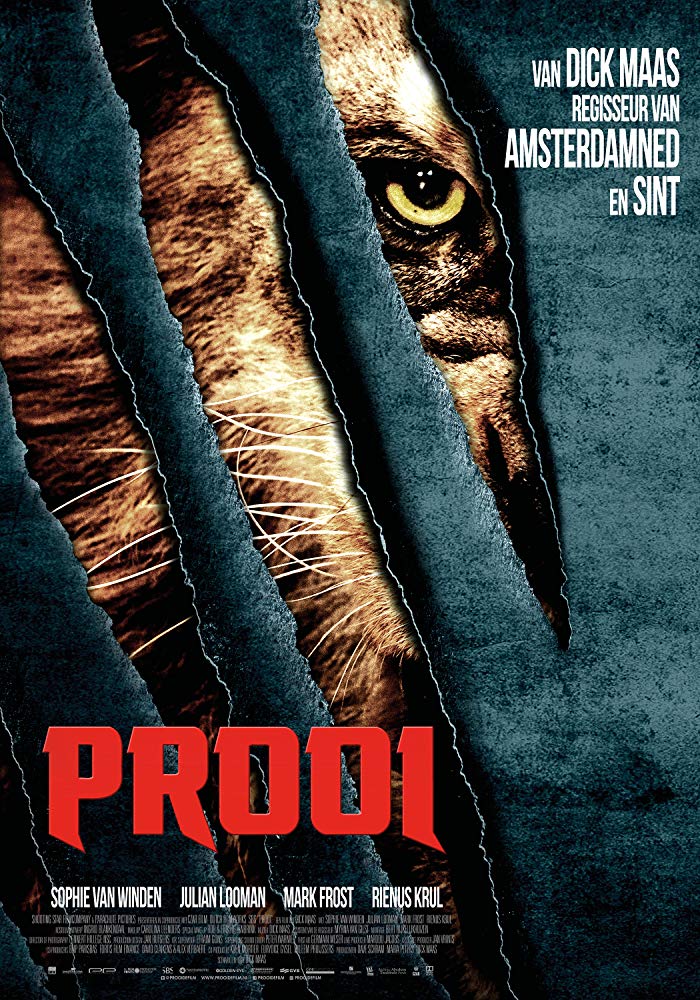

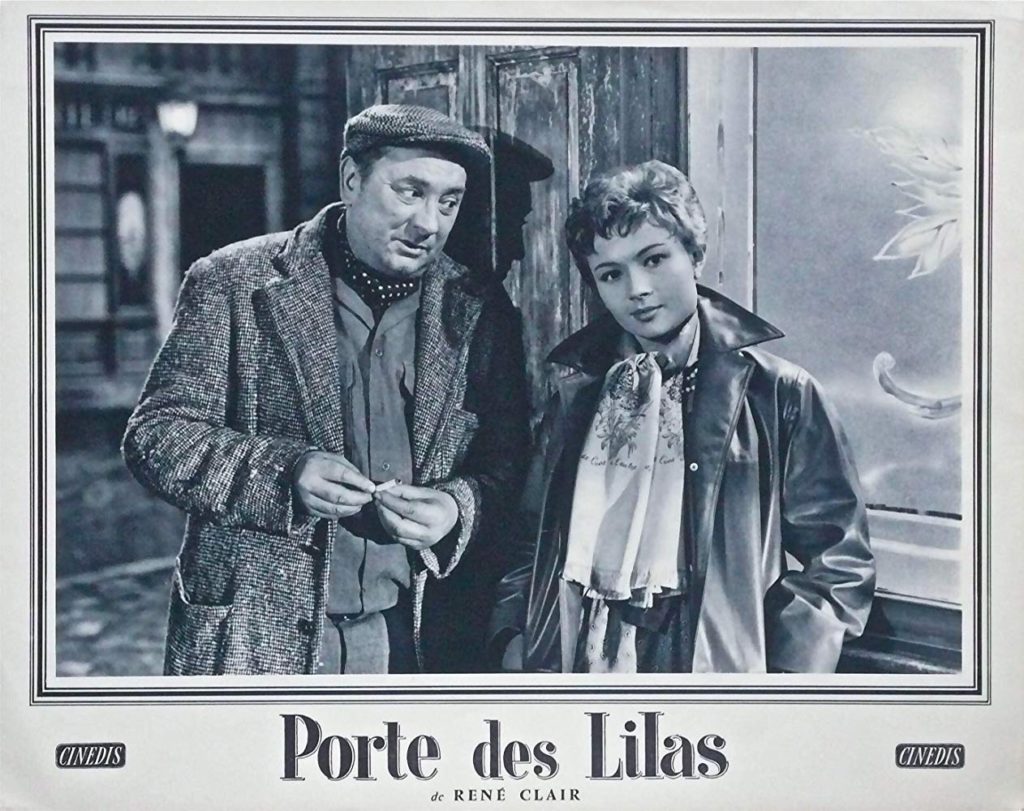

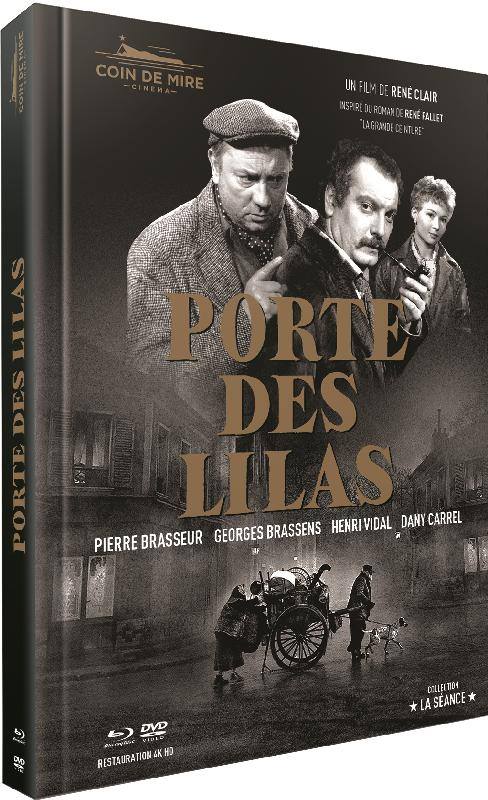

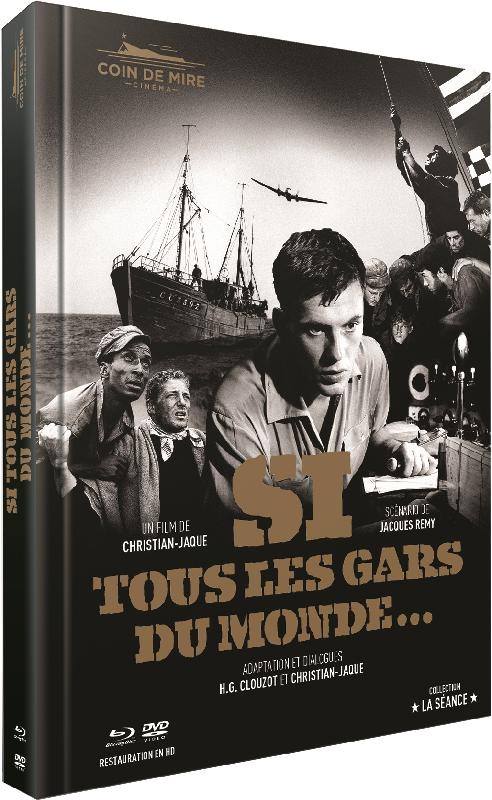

Crédits images : © Coin de mire Cinéma / TF1 Droits Audiovisuels / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Coin de mire Cinéma / TF1 Droits Audiovisuels / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : ©

Crédits images : ©

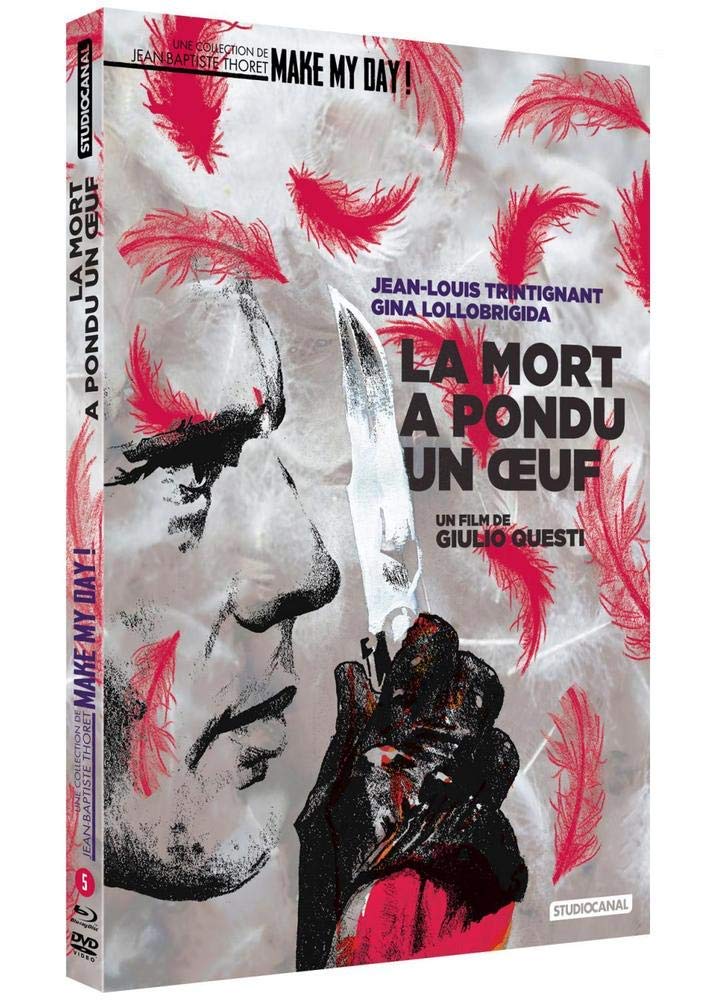

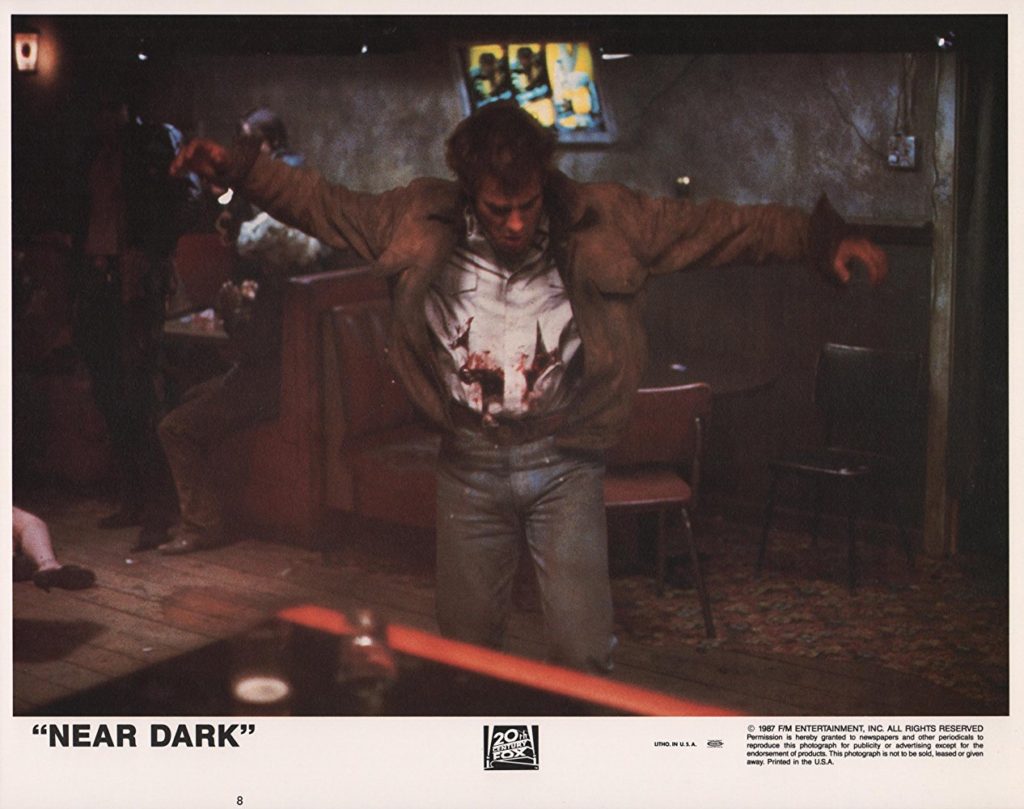

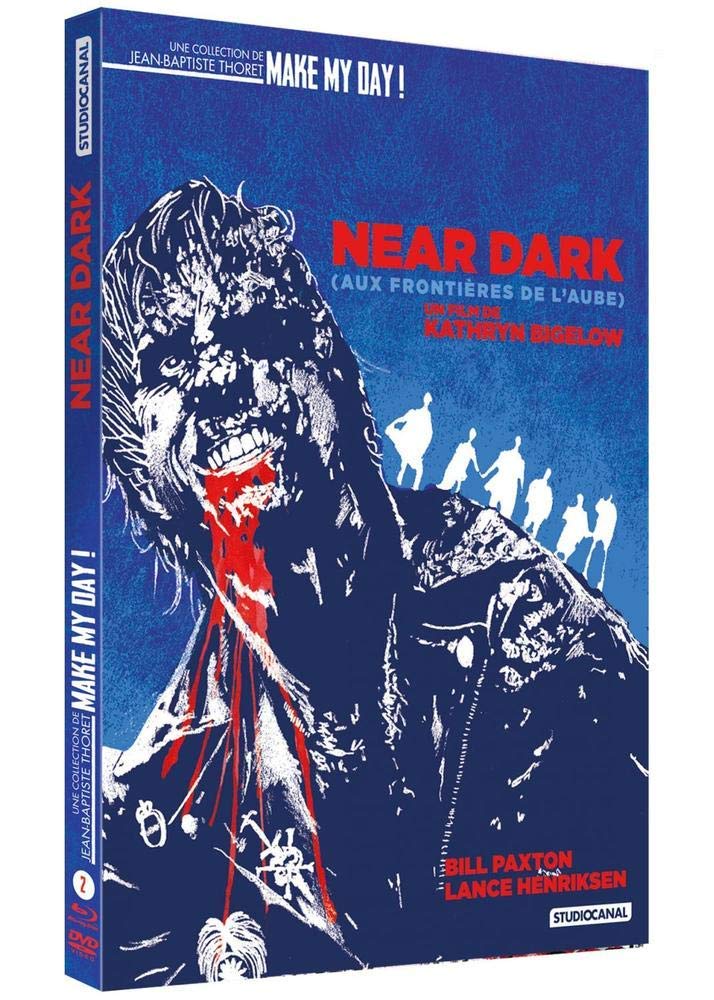

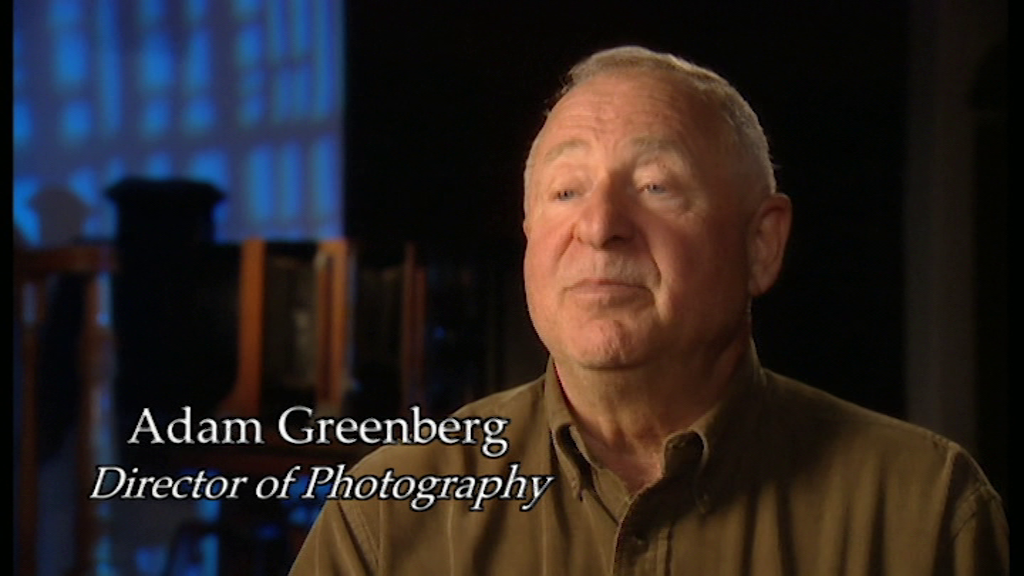

Crédits images : © Near Dark Joint Venture / Studiocanal / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Near Dark Joint Venture / Studiocanal / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

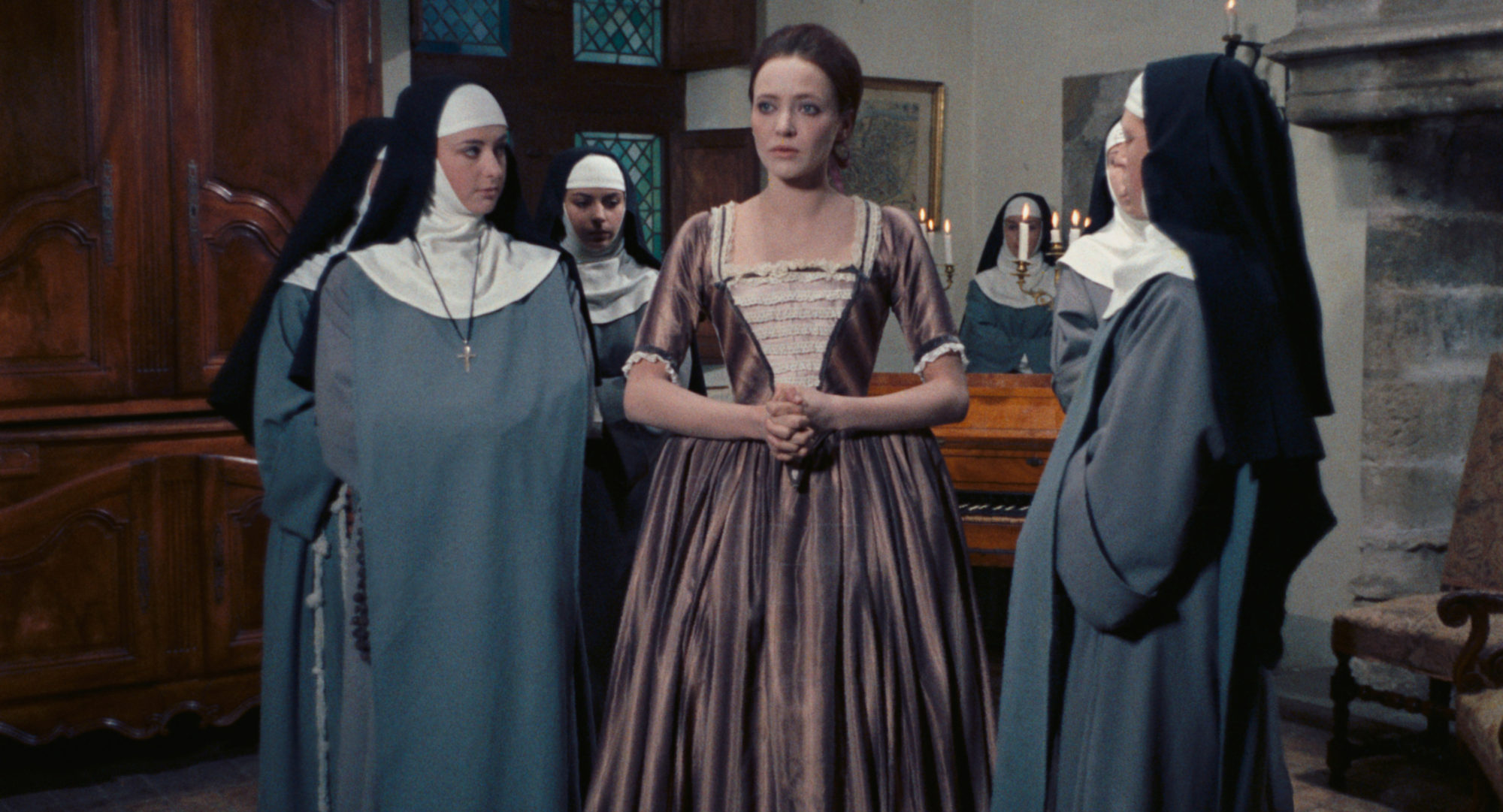

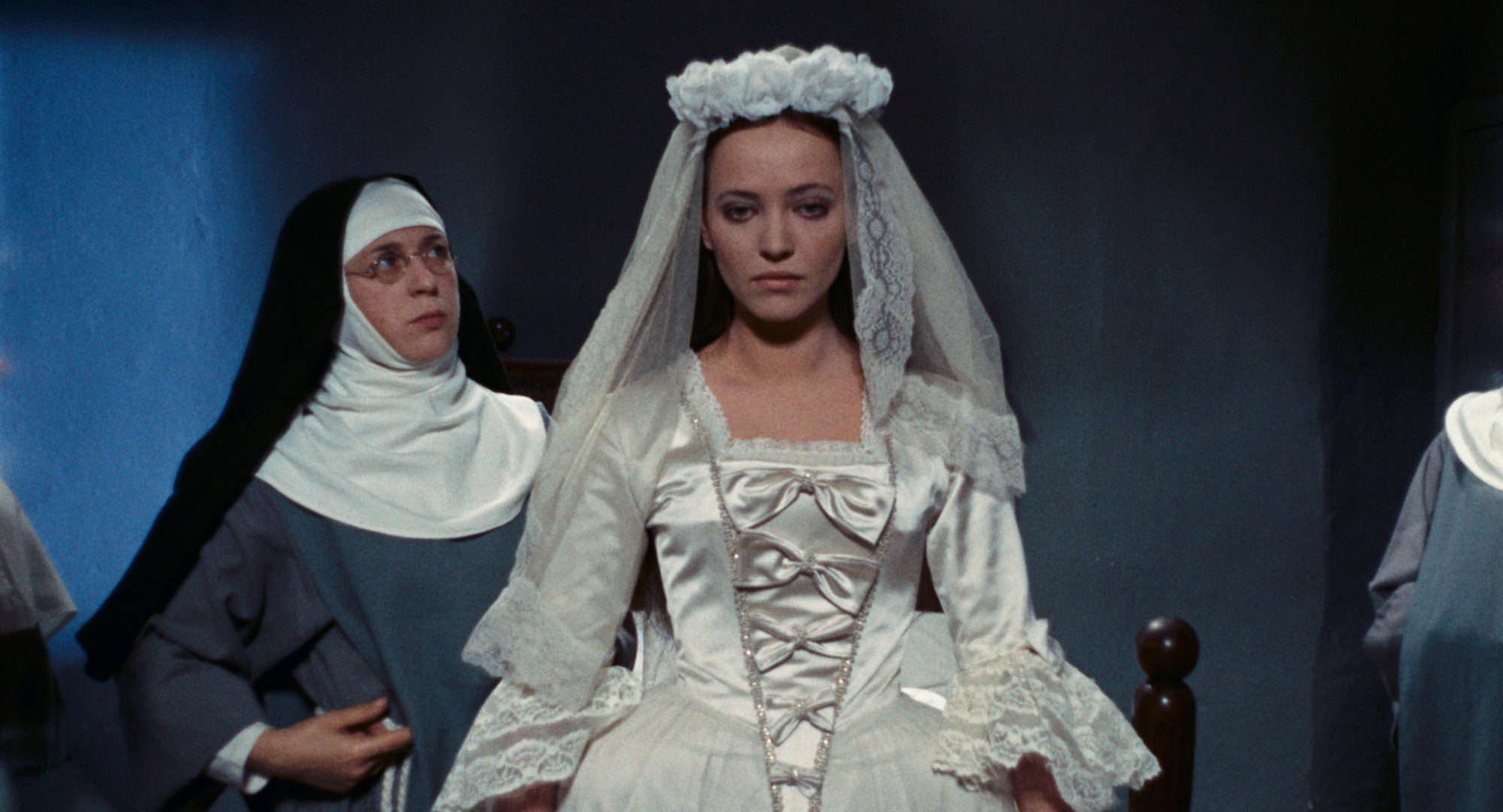

Crédits images : © Coin de mire Cinéma / TF1 Droits Audiovisuels / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Coin de mire Cinéma / TF1 Droits Audiovisuels / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

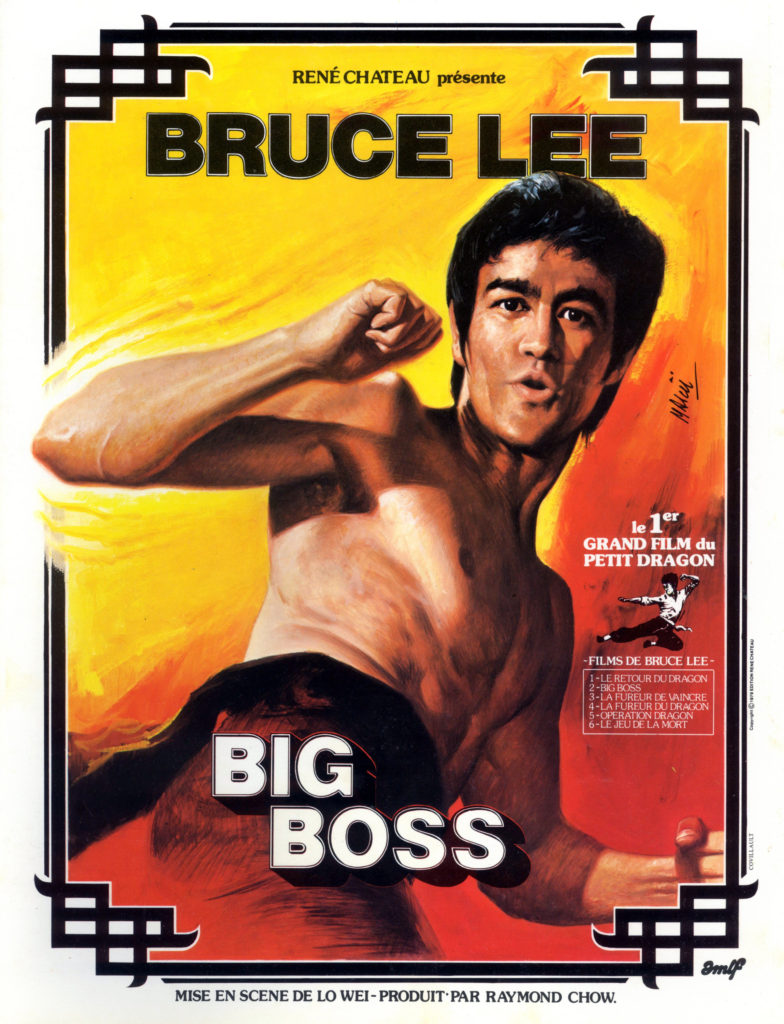

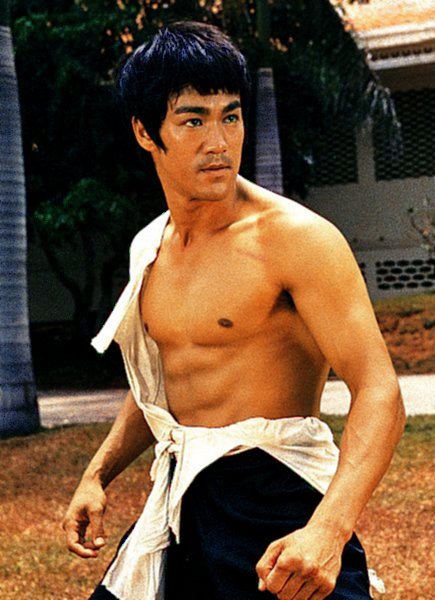

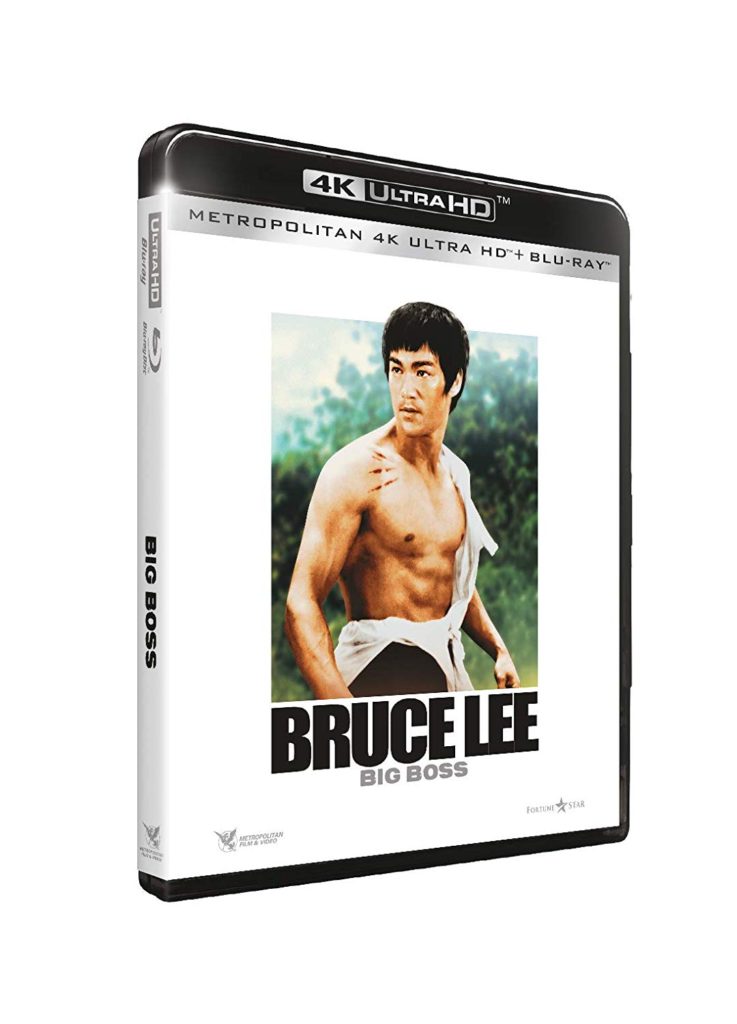

Crédits images : © Fortune Star Media / Metropolitan Vidéo / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Fortune Star Media / Metropolitan Vidéo / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr