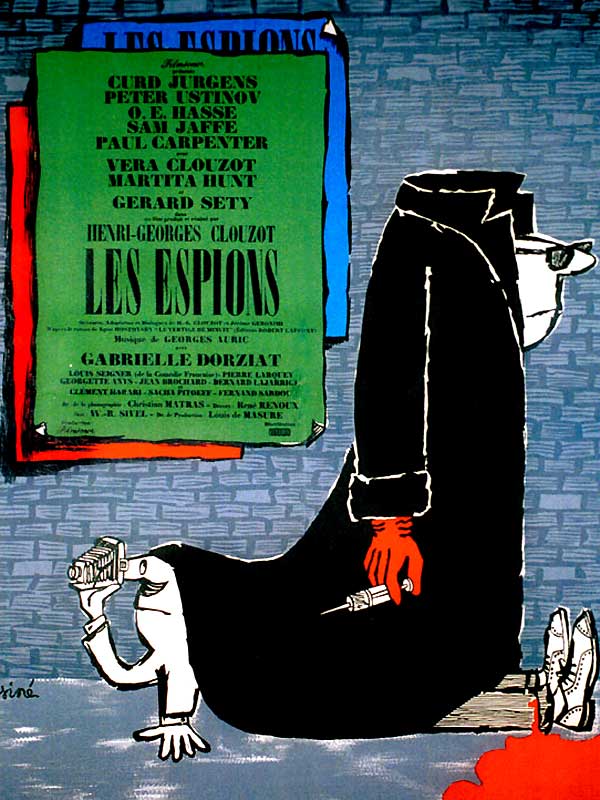

LES ESPIONS réalisé par Henri-Georges Clouzot, disponible en Édition Digibook Blu-ray + DVD + Livret le 6 mars 2020 chez Coin de mire Cinéma

Acteurs : Curd Jürgens, Peter Ustinov, O.E. Hasse, Sam Jaffe, Paul Carpenter, Véra Clouzot, Martita Hunt, Gerard Séty, Gabrielle Dorziat, Louis Seigner, Pierre Larquey, Sacha Pitoeff, Fernand Sardou, Patrick Dewaere…

Scénario : Henri-Georges Clouzot, Jérôme Géronimi d’après le roman Le Vertige de minuit d’Egon Hostovsky

Photographie : Christian Matras

Musique : Georges Auric

Durée : 2h01

Date de sortie initiale : 1957

LE FILM

Le docteur Malic, en proie à quelques problèmes avec l’alcool, dirige une petite clinique psychiatrique. Quand un militaire américain, le colonel Howard, lui propose d’héberger un homme mystérieux monnayant une forte somme, le docteur accepte sans rechigner. Cependant, au lieu d’un pensionnaire en plus, il s’aperçoit que sa clinique devient le repaire d’un groupe d’espions qui prend la place de son personnel habituel.

En dépit du Prix Spécial du Jury décerné à l’unanimité au Festival de Cannes, Le Mystère Picasso s’est soldé par un échec commercial retentissant à sa sortie. Bien décidé à se refaire une santé au box-office, Henri-Georges Clouzot jette son dévolu sur le roman d’Egon Hostovsky, Le Vertige de minuit, qu’il adapte avec Jérôme Géronimi, avec lequel il avait déjà travaillé sur Le Salaire de la peur (1953) et Les Diaboliques (1955). Ce récit d’espionnage lui permet d’évoquer la suspicion, le mystère et la paranoïa, en poussant son dispositif cinématographique à son paroxysme, qui s’apparenterait aujourd’hui à un roman-graphique, impression renforcée par la sublime photographie de Christian Matras (Madame de…, Lola Montès). Merveilleusement mis en scène, Les Espions est un film complètement dingue, qui prend plaisir à paumer les spectateurs, pour mieux les emmener sur un terrain inconnu, celui de la folie qui gangrène son personnage principal, pourtant lui-même directeur d’un asile privé, qui perd progressivement ses repères jusqu’à se demander s’il n’est pas lui-même devenu fou. Chef d’oeuvre totalement méconnu dans l’oeuvre d’Henri-Georges Clouzot, film rare, Les Espions foudroie par sa modernité et sa schizophrénie n’a d’ailleurs jamais été autant d’actualité.