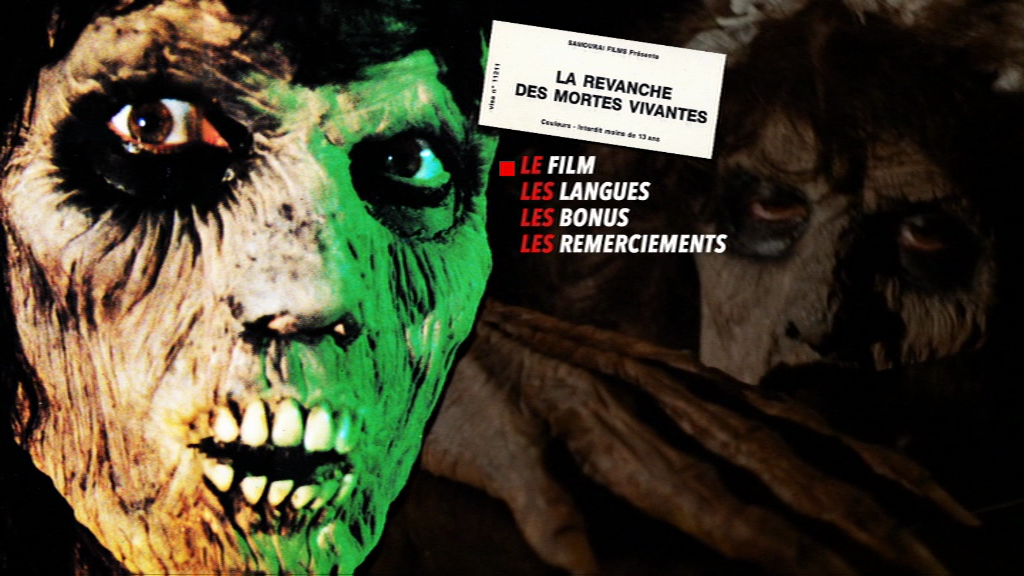

LA REVANCHE DES MORTES-VIVANTES réalisé par Pierre B. Reinhard, disponible en combo Blu-ray/DVD chez Le Chat qui fume

Acteurs : Cornélia Wilms, Kathryn Charly, Anthea Wyler, Véronik Catanzaro, Sylvie Novak, Laurence Mercier, Patrick Guillemin, Georges Lucas, Michel Tugot-Doris…

Scénario : Jean-Claude Roy

Photographie : Henry Frogers

Musique : Christopher Ried

Durée : 1h22

Année de sortie : 1987

LE FILM

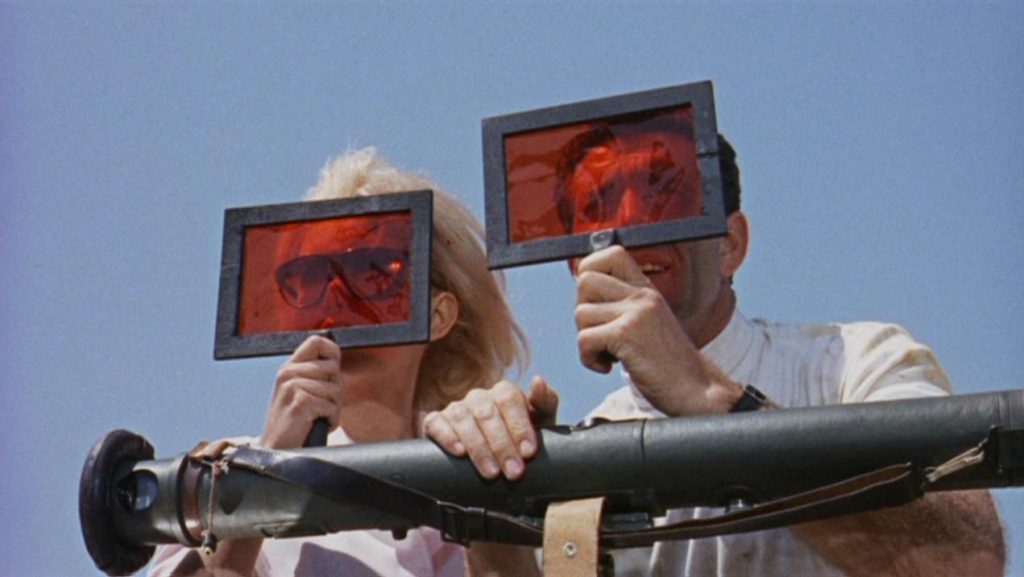

Sur une route de campagne, en France, un motard suit un camion-citerne transportant du lait et profite de l’arrêt du véhicule pour introduire un produit toxique dans la cuve. Plus tard, dans un village avoisinant, une future mariée s’effondre après avoir bu un verre de lait. Une mort violente que suivent de près celles de deux autres jeunes femmes dans un bar. Point commun reliant les victimes : toutes trois travaillaient dans une usine d’engrais agricoles. Tandis que les soupçons se portent vers son directeur, les trois victimes sortent de leur tombe à la nuit tombée !

« Alors mon beau chimiste ? Qu’est-ce que tu dirais d’une petite expérience ? On pourrait essayer des trucs plus physiques ? »

« Hein ? Qu’est-ce que tu veux ? »

« Ce n’est pas très poli Christian ! N’oublie pas que je suis sa secrétaire ! Et que toi tu n’es rien ! Sinon l’amant de sa femme ! »

« Continue ! Parle plus fort ! Tout le monde entendra ! C’est ce que tu veux ? »

« Je ne veux plaire qu’à toi Casanova ! »

« Elle est folle ! Qu’est-ce que tu fous à moitié à poil ? Y’a beaucoup de gens qui t’ont vu faire prendre l’air à tes nibards ? Ou on t’a embauché pour faire des heures sup’ chez Playtex !? »

Voilà un petit extrait des dialogues épicés de La Revanche des mortes-vivantes réalisé par Pierre B. Reinhard, crédité ici sous le pseudonyme de Peter B. Harsone. Spécialisé dans le porno (également sous le nom de Mike Strong), on lui doit quelques œuvres aux titres romantiques du genre Pénétrations multiples, Le nain assoiffé de perversité, James Bande contre O.S.Sex 69, Outrages transsexuels des petites filles violées et sodomisées ou bien encore Petits Trous déchirés, salopes par-derrière, Pierre B. Reinhard propose un divertissement gratiné entre film d’épouvante et érotisme soft, le tout souligné par des répliques qui semblent tout droit tirées d’un gros boulard des années 1970. Cette récréation éminemment sympathique, très drôle, foncièrement absurde n’en demeure pas moins animée par une véritable envie de cinéma, de faire plaisir aux spectateurs, alors peu dupes quant à la qualité relative du produit qu’on lui propose. La Revanche des mortes-vivantes joue avec les codes du film de zombies, passés à la sauce franchouillarde où le réalisateur ne peut s’empêcher de rajouter quelques boobs et pubis qui se confondent avec les motifs fleuris du papier peint et les partis pris quelque peu douteux de la photographie. En résulte un film fourre-tout, très drôle, gentiment gore (la fausse couche avec bébé apparent fait son effet) et au final nawak, le tout martelé par une bande originale très soignée signée Christopher Reid.

Un conducteur de camion-citerne contenant du lait prend en stop Sonia, une jeune fille peu farouche. Il s’arrête avec elle dans un moulin abandonné et un complice de cette dernière (qui en fait est une prostituée en mission) en profite pour verser dans la citerne un produit toxique. Très vite, trois jeunes femmes qui ont consommé ce lait contaminé meurent instantanément. On apprend que cette manœuvre est orchestrée par Brigitte, la secrétaire d’Alphan, le patron de l’usine de lait O.K.F., afin de le faire chanter. De mèche avec une autre prostituée, elle filme les ébats d’Alphan préalablement drogué. Parallèlement, Alphan confie l’évacuation de ses déchets toxiques à Nimier, un aventurier sans scrupules. Celui-ci déverse le produit dans le cimetière local, le liquide se répand dans le sol et atteint les tombes des trois jeunes victimes qui se transforment en mortes-vivantes. Celles-ci vont s’efforcer d’éliminer les uns après les autres tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à leur mort.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le scénariste et producteur Jean-Claude Roy, lui-même metteur en scène de films érotiques et pornographiques (La grande enfilade, À pleine bouche, Couple cherche esclave sexuel) se fait plaisir en imaginant les meurtres qui ponctuent cette Revanche des mortes-vivantes. Une femme est énucléée, une autre transpercée par une lame enfoncée dans le vagin, un homme est émasculé avec les dents, un autre est noyé dans sa piscine. Futur réalisateur du mythique Diable rose avec Roger Carel, Pierre Doris et surtout Brigitte Lahaie, Pierre B. Reinhard emballe son film avec les moyens mis à sa disposition (les autocollants sont mal ajustés sur les portières, les noms inscrits sur les tombes sont de travers, le générique contient quelques fautes d’orthographe comme « dialouges » et « concetpion musicale »), dans quelques coins paumés de la Sarthe (à La Ferté Bernard plus exactement), la machine à brouillard turbinant à fond pour instaurer quelques ambiances à la nuit tombée. Les acteurs, tous très mauvais (un certain Georges Lucas est crédité au générique dans le rôle du gardien du cimetière), récitent leurs dialogues (en post-synchronisation souvent décalée avec le mouvement des lèvres des comédiens) sans y croire une seconde et pour la plus grande satisfaction des spectateurs avides de série Z.

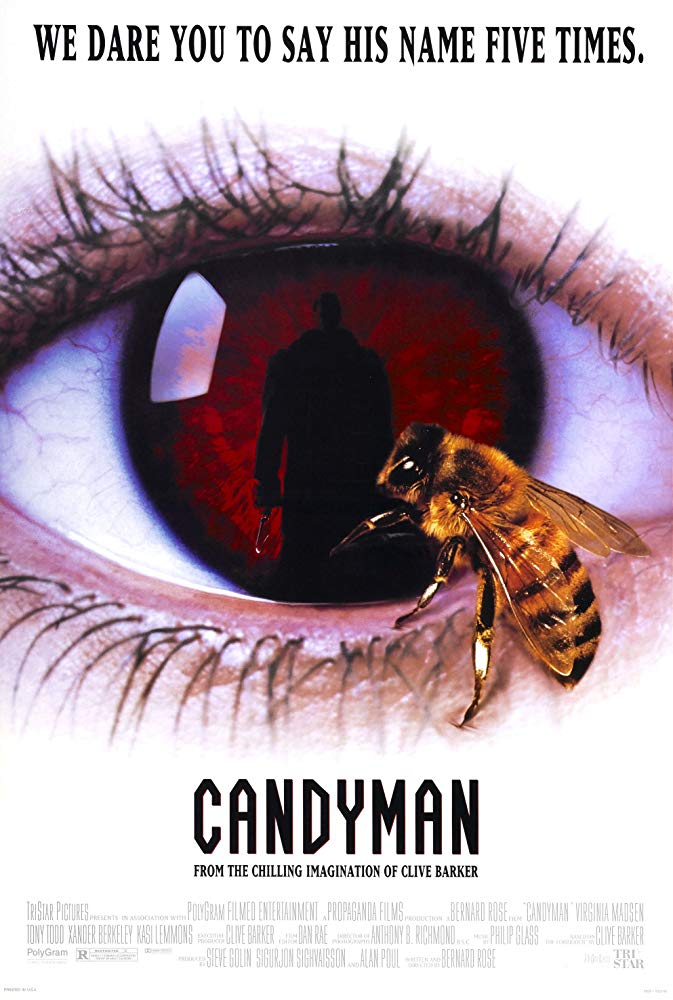

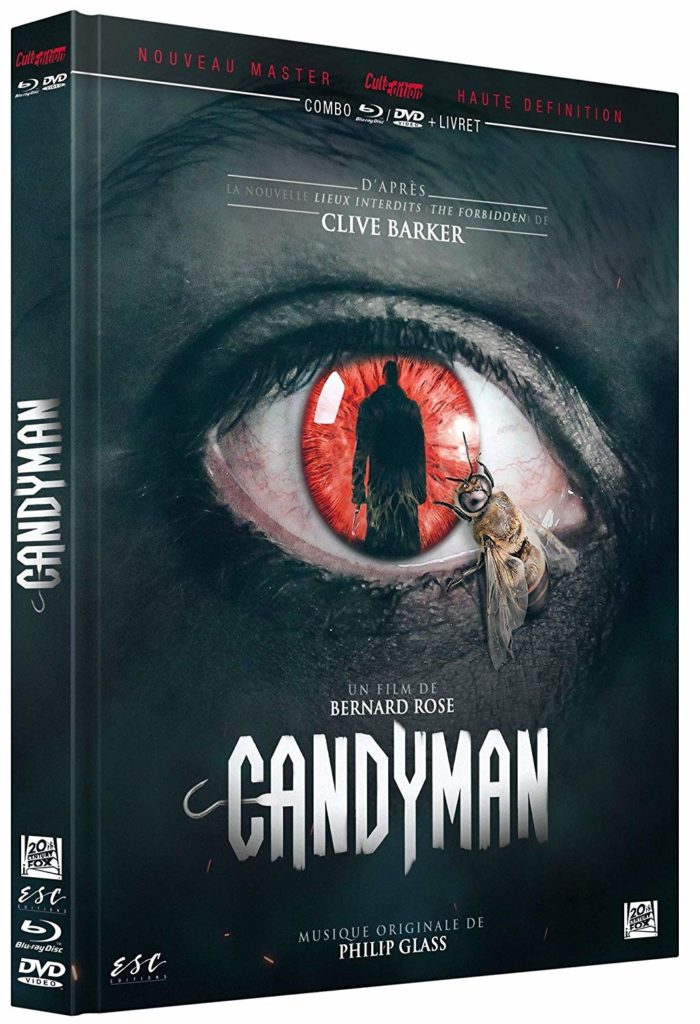

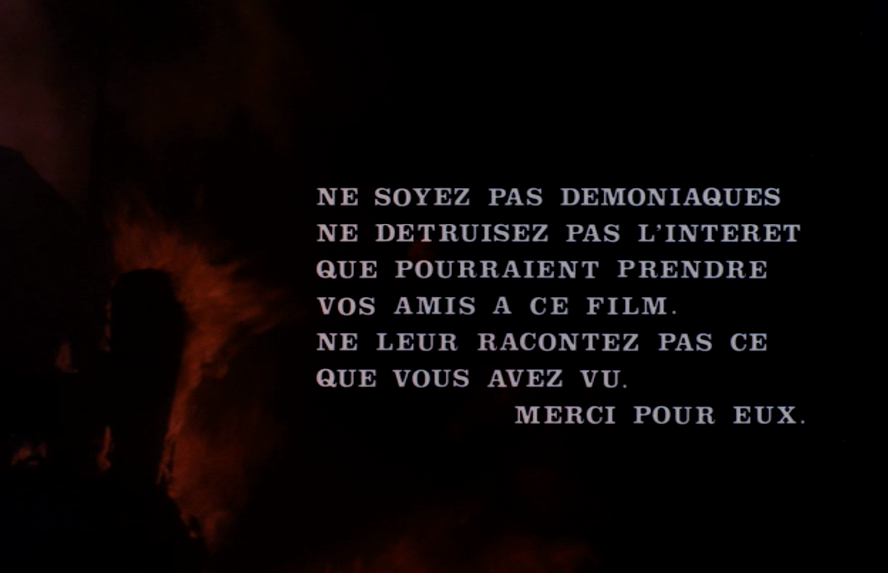

Car bien sûr, La Revanche des mortes-vivantes ne cherche pas à se donner des airs de film plus ambitieux, même si le carton final ne peut s’empêcher de citer Les Diaboliques d’Henri-Georges Clouzot, quant au rebondissement final à ne pas dévoiler. Toutefois, le film n’est pas dénué de qualités, comme notamment les maquillages réalisés par un débutant du nom de Benoît Lestang (1964-2008), qui allait devenir l’un des plus grands spécialistes français en la matière en contribuant à des œuvres aussi variées que La Cité des enfants perdus, Martyrs, en passant par Le Pacte des loups et Arsène Lupin. Une chose est sûre, c’est qu’aujourd’hui La Revanche des mortes-vivantes conserve un charme rétro évident, que le film est devenu culte auprès de nombreux spectateurs et que son capital sympathie est total.

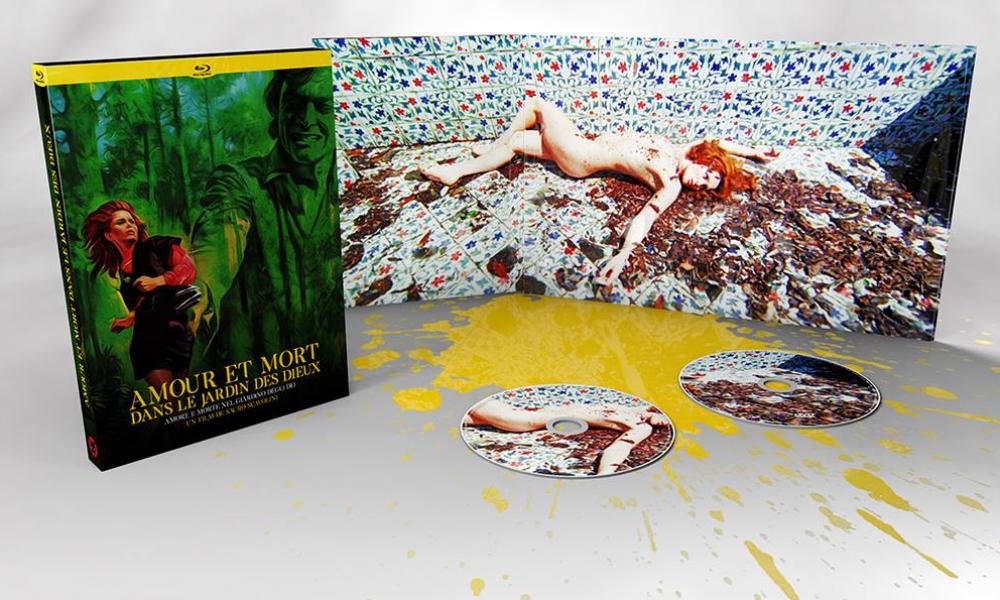

LE BLU-RAY

La Revanche des mortes-vivantes proposé en Haute-Définition ! EN BLU-RAY !!! Vous vous rendez compte ? A cette occasion, Le Chat qui fume a déroulé le tapis-rouge au film de Pierre B. Reinhard avec un superbe Digipack 3 volets, le tout glissé dans un étui cartonné liseré rouge. Cette édition comprend le DVD, le Blu-ray, ainsi que le CD de la bande originale de Christopher Reid (42’), éditée par Omega Productions Records. Egalement glissé dans le Digipack, nous trouvons un encart de deux pages écrit par Christophe Lemaire. Edition limitée à 1000 exemplaires.

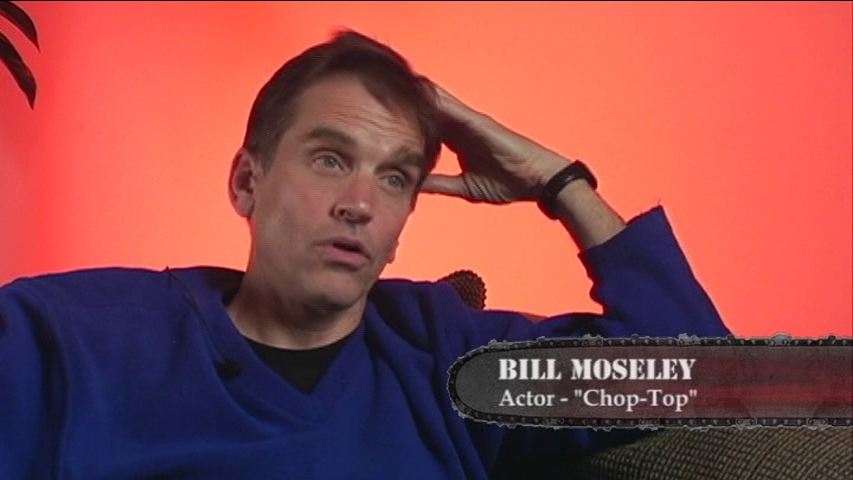

On commence cette interactivité avec une interview de Pierre B. Reinhard (26’). Le réalisateur de La Revanche des mortes-vivantes revient sur ses études aux Beaux-Arts, puis sur ses débuts au cinéma comme stagiaire auprès de cinéastes tels que René Clair et Henri Verneuil. C’est alors qu’il souhaite apprendre le montage et qu’il rencontre Léon Kikoïne, qui lui présente à son tour son fils Gérard, qui allait lui apprendre les ficelles du métier sur des films pornographiques. Pierre B. Reinhard évoque également sa rencontre avec Claude Mulot, ses premières mises en scène et explique qu’il n’a jamais été friand des films d’horreur. Il revient sur les conditions de tournage du film qui nous intéresse (-18 degrés dans un patelin de la Sarthe), sur les effets spéciaux réalisés par Benoît Lestang, sur la sortie de La Revanche des mortes-vivantes, sur la fin alternative et la transformation des circuits de distribution à la fin des années 1980.

Dans un document d’archives datant de 2005, le scénariste et producteur Jean-Claude Roy et le responsable des effets spéciaux Benoît Lestang partagent leurs souvenirs et anecdotes sur La Revanche des mortes-vivantes (16’30), tout en se remémorant leur rencontre par l’intermédiaire de Jean Rollin. Visiblement très complices, les deux hommes, aujourd’hui décédés, s’attardent sur le casting des comédiennes, la censure, le succès du film avec 50.000 entrées à Paris, 200.000 entrées sur 20 copies distribuées sur toute la France.

Nous retrouvons Benoît Lestang dans un entretien réalisé en 2008 à l’occasion de la sortie dans les bacs du DVD de Martyrs de Pascal Laugier (15’). Recevant deux journalistes dans son atelier, le magicien des effets spéciaux présente quelques-unes de ses réalisations et parle de son travail, de ses débuts, de sa rencontre avec Jean Rollin. Véritable artisan et passionné par son métier, Benoît Lestang évoque également The Thing de John Carpenter, sa visite de l’atelier de Rick Baker à Los Angeles, les effets de Men In Black et clôt cette interview en parlant du rouleau compresseur des images numériques. Il précise avoir été estomaqué par le rendu du personnage de Davy Jones, interprété par Bill Nighy dans Pirates des Caraïbes : Le Secret du coffre maudit. Un très beau document.

Il est encore question de Benoît Lestang à travers une rencontre très émouvante et pudique de Christophe Lemaire (33’). Ce dernier dresse un formidable portrait de celui avec lequel il a visiblement fait les 400 coups. « J’ai été le premier à le connaître dans le métier et le dernier à le voir » dit-il en se rappelant leur rencontre au début des années 1980 dans le quartier des Gobelins à Paris. Les anecdotes personnelles et très touchantes s’enchaînent. Christophe Lemaire parle des rencontres déterminantes de Benoît Lestang (Jean Rollin notamment), bourreau de travail qui travaillait sept jours sur sept dans la cave étriquée de ses parents. De sa proximité avec Mylène Farmer (il avait créé la célèbre poupée du clip de Sans contrefaçon) à l’aboutissement de sa carrière sur Martyrs de Pascal Laugier, en passant par son souhait de devenir réalisateur, jusqu’à son suicide, Christophe Lemaire rend un formidable hommage à son ami.

Dernier segment disponible, nous trouvons une petite séquence bêtisier durant laquelle Jean-Claude Roy et Benoît Lestang présentent (ou tentent de présenter plutôt) La Revanche des mortes-vivantes pour sa diffusion sur Ciné FX (2005-4’).

L’interactivité se clôt sur un lot de bandes-annonces.

L’Image et le son

Hormis quelques pompages (on parle ici d’image hein petits coquins), de légers fourmillements et une perte de détails sur les scènes sombres, ce master HD de La Revanche des mortes-vivantes tient ses promesses. Les partis pris sont respectés, à savoir les couleurs fanées et grisâtres, quelques plans luminescents, une texture argentique souvent grumeleuse, tout en profitant réellement d’une élévation en Haute-Définition. La propreté n’est jamais prise en défaut, les noirs sont denses, même le réalisateur n’aurait jamais pu penser un jour voir son film aussi net et aussi beau ! C’est kitsch, ça se voit et pourtant cela ravit les yeux. Allez comprendre…

Film français peut-être, mais il semble que les dialogues aient été repris en post-synchronisation dans leur quasi-globalité. Il n’est donc pas rare que le volume change au cours d’un échange entre les voix enregistrées sur le plateau et les répliques reprises dans un second temps. Mention spéciale à la nullité des acteurs encore une fois, avec une nette préférence pour le scientifique et pour le saboteur qui ne peut s’empêcher de s’exprimer en jouant avec les mains. Les voix sont souvent étouffées. L’éditeur joint également les sous-titres anglais, ainsi qu’une piste sonore dans la langue de Shakespeare. N’hésitez pas à visionner quelques scènes (ou tout le film soyons fous) dans cette langue pour comparer les intonations avec celles de la version française.