A BEAUTIFUL DAY (You Were Never Really Here) réalisé par Lynne Ramsay, disponible en DVD et Blu-ray le 5 septembre 2018 chez M6 Vidéo

Acteurs : Joaquin Phoenix, Ekaterina Samsonov, John Doman, Alex Manette, Alessandro Nivola, Judith Roberts, Frank Pando, Jason Babinsky…

Scénario : Lynne Ramsay d’après le roman de Jonathan Ames, « Tu n’as jamais été vraiment là » (« You Were Never Really Here »)

Photographie : Thomas Townend

Musique : Jonny Greenwood

Durée : 1h29

Année de sortie : 2017

LE FILM

La fille d’un sénateur disparaît. Joe, un vétéran brutal et torturé, se lance à sa recherche. Confronté à un déferlement de vengeance et de corruption, il est entraîné malgré lui dans une spirale de violence…

Malgré l’engouement de la critique pour ses deux premiers longs métrages, Ratcatcher (1999) et Le Voyage de Morvern Callar (2002), récompensés par de nombreux prix dans les festivals, la réalisatrice écossaise Lynne Ramsay, née en 1969, devra attendre 2011 et We Need to Talk about Kevin pour se faire une renommée internationale. Oeuvre coup de poing, cette transposition du roman de Lionel Shriver offrait à l’incroyable Tilda Swinton l’un de ses meilleurs rôles et révélait Ezra Miller. Attendu au tournant avec son nouveau long métrage, Lynne Ramsay revient avec une libre adaptation du recueil de nouvelles de Jonathan Ames, You Were Never really Here, paru en 2013. Présenté en compétition officielle au 70e Festival de Cannes en 2017, le film a remporté le Prix du scénario, tandis que Joaquin Phoenix se voyait récompenser par le prix d’interprétation masculine. Si l’on pourra trouver la première distinction discutable, le comédien n’a pas volé ce prix. Magnétique, puissant, de tous les plans, l’acteur incarne un vétéran de guerre hanté par son passé, aux tendances suicidaires et qui survit financièrement en acceptant de réaliser des « extractions », comme un justicier de la nuit, armé d’un marteau, qui s’en prend à un vaste réseau pédophile impliquant notamment des politiciens. Le film ne fera certainement pas l’unanimité en raison de ses partis pris et A Beautiful Day vaut essentiellement pour son comédien principal, que l’on peut aisément qualifier de plus grand acteur du monde aujourd’hui.

Moins glaçant que We Need to Talk about Kevin, A Beautiful Day pâtit de son rythme languissant et de sa quasi-absence d’action. L’évolution du personnage principal est lente, peut-être peu crédible, mais Joaquin Phoenix lui apporte suffisamment d’ambiguïté, d’épaisseur (au sens propre comme au figuré) et son charisme extraordinaire (qui rappelle celui de Mel Gibson dans Blood Father) pour qu’on le suive finalement du début à la fin et grâce auquel on pardonne les points faibles. Si We Need to Talk about Kevin était un film difficile, âpre, cruel, qui laissait un goût amer dans la bouche, A Beautiful Day raconte l’histoire d’une rédemption, d’un retour possible à la vie. Les blessures seront toujours présentes, même si cicatrisées, et Joe apprendra finalement à vivre avec. Tous ces éléments se mettent en place après la projection. A Beautiful Day se visionne et se vit comme un trip. La cinéaste préfère suggérer les thèmes qu’elle souhaite aborder, en faisant confiance à l’intelligence et au ressenti du spectateur. Le premier visionnage peut franchement laisser perplexe, avec cette impression que le film ne raconte rien ou pas grand-chose. Puis, le portrait du personnage se construit à nouveau, des images se bousculent, des réactions de Joe prennent sens et donnent furieusement envie de tout revoir. A Beautiful Day se révèle à la seconde projection.

Une fois conditionné par les partis pris, les intentions de Lynne Ramsay éclatent alors aux yeux du spectateur. Si la critique s’est quelque peu emballée en comparant A Beautiful Day à Taxi Driver de Martin Scorsese, il n’en demeure pas moins que le quatrième long métrage de la réalisatrice s’approprie certains codes du thriller paranoïaque du cinéma américain des années 1970. Tourné essentiellement de nuit dans les rues de New York, A Beautiful Day est une œuvre plastiquement très recherchée et stylisée, aux teintes froides et métalliques, tandis que résonne la composition entêtante de Jonny Greenwood de Radiohead. Derrière ce vernis glacé, la psyché perturbée d’un homme entre deux âges est abordée par la cinéaste, par petites touches, révélant par strates, le trauma de son personnage.

Alors peu importe si Lynne Ramsay se laisse parfois aller à quelques séquences dites « arty » comme lors de cette plongée purificatrice du personnage principal, car A Beautiful Day, œuvre complexe et difficilement accessible, n’a de cesse de triturer les méninges longtemps après et révèle ses richesses insoupçonnées. Comme si ce que l’on pensait n’être que du zirconium s’avère en réalité un minéral de grande valeur.

LE BLU-RAY

Le test du Blu-ray de A Beautiful Day, disponible chez M6 Vidéo, a été réalisé à partir d’un check-disc. Le menu principal est animé sur la musique de Jonny Greenwood.

En exclusivité sur le Blu-ray français, nous trouvons une formidable interview de la réalisatrice Lynne Ramsay, réalisée à Paris (15’). Si la prise de son laisse à désirer, la cinéaste se livre sur tous les aspects de A Beautiful Day en abordant la genèse du projet, la libre adaptation du roman de Jonathan Ames, le désir de prolonger le personnage principal par rapport au récit original, son amour pour les séries B et surtout sur sa collaboration avec Joaquin Phoenix. Les partis pris et ses intentions sont détaillés point par point, posément, sans oublier les conditions de tournage largement évoquées au fil de cet entretien passionnant.

Place à Joaquin Phoenix, enregistré lors de la présentation de A Beautiful Day sur la Croisette, d’où il allait repartir avec le prix d’interprétation masculine (12’). Si les questions sont banales, ce qui a l’air d’ennuyer quelque peu le comédien, les réponses sont claires, nettes, concises, Joaquin Phoenix n’hésitant pas à contredire la journaliste s’il n’est pas d’accord avec son interprétation.

L’interactivité se clôt sur la bande-annonce.

L’Image et le son

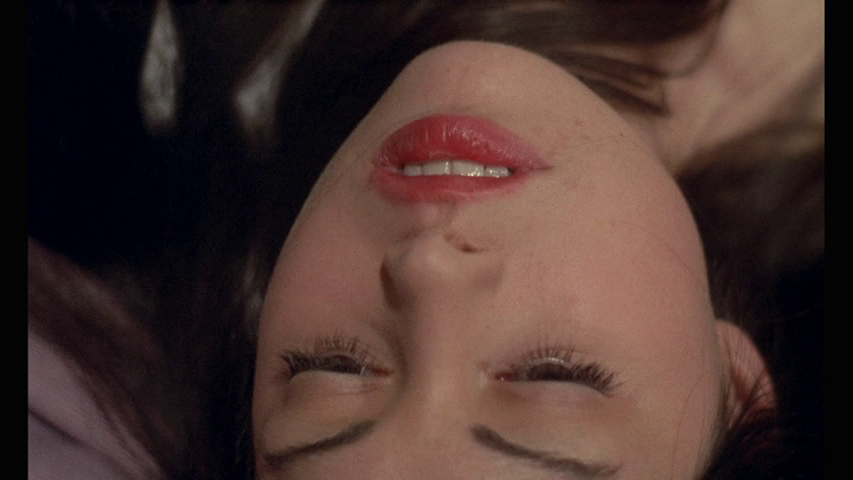

Pour la superbe photo de son film, Lynne Ramsay s’est octroyée les services du chef-opérateur Thomas Townend (Attack the Block,We Need to Talk About Kevin). Armé de sa caméra numérique Arri Alexa XT, le directeur de la photographie plonge les personnages dans une pénombre froide et angoissante. Si nous devons vous donner un conseil, c’est de visionner A Beautiful Day dans une pièce très sombre afin de mieux profiter des volontés artistiques originales et des ambiances nocturnes. Le Blu-ray immaculé édité par M6 Vidéo restitue habilement la profondeur des contrastes et les éclairages stylisés, en profitant à fond de la Haute Définition. Le piqué est aiguisé comme la lame d’un scalpel, la copie d’une stabilité à toutes épreuves et les rares scènes diurnes sont lumineuses et parfaitement saturées. Ce Blu-ray (1080p) est superbe.

Les mixages anglais et français DTS-HD Master Audio 5.1 restituent merveilleusement les dialogues, la musique, les ambiances nocturnes foisonnantes de New York. La balance frontale est joliment équilibrée, les latérales interviennent évidemment sur toutes les séquences en extérieur. La spatialisation musicale est percutante et le confort acoustique assuré. Il en est de même pour les pistes Stéréo, de fort bon acabit, qui conviendront aisément à ceux qui ne seraient pas équipés sur la scène arrière. Les sous-titres français destinés au public sourd et malentendant sont également disponibles, ainsi qu’une piste Audiodescription.

Les mixages anglais et français DTS-HD Master Audio 5.1 restituent merveilleusement les dialogues, la musique, les ambiances nocturnes foisonnantes de New York. La balance frontale est joliment équilibrée, les latérales interviennent évidemment sur toutes les séquences en extérieur. La spatialisation musicale est percutante et le confort acoustique assuré. Il en est de même pour les pistes Stéréo, de fort bon acabit, qui conviendront aisément à ceux qui ne seraient pas équipés sur la scène arrière. Les sous-titres français destinés au public sourd et malentendant sont également disponibles, ainsi qu’une piste Audiodescription.

Crédits images : © SND / M6 Vidéo / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © SND / M6 Vidéo / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : © Metropolitan Vidéo / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Metropolitan Vidéo / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Rien de bien original donc, et l’on a souvent beaucoup de mal à excuser toutes les fautes de (très) mauvais goût, notamment tout ce qui concerne ce rituel du passage à l’âge adulte à travers la chasse. Cette fascination pour les armes à feu est d’ailleurs très gênante, comme si un gamin américain ne pouvait pas devenir responsable et grandir normalement sans avoir fait ses preuves à la gâchette. Mais bon, passons…après il faut voir First Kill pour ce qu’il est. Une série B techniquement soignée, du moins autant que faire se peut (Les séquences tournées à l’aide d’un drone frôlent l’amateurisme), par un réalisateur abonné aux productions médiocres portées par quelques anciennes stars du box-office. Bruce Willis, Nicolas Cage, Sylvester Stallone, John Cusack, sont ainsi passés devant la caméra de Steven C. Miller. Mais celui qui s’en sort le mieux ici est incontestablement Gethin Anthony, Renly Baratheon de Game of Thrones et le Charles Manson de la série Aquarius. Si son rôle rappelle bien évidemment celui de Kevin Costner dans A Perfect World, le comédien tire son épingle du jeu et s’impose avec une belle sensibilité et un charisme qui écrase celui de ses partenaires. L’ami Bruce sort un peu de sa zone de confort, même si tout ce qui concerne son personnage est finalement sans surprise.

Rien de bien original donc, et l’on a souvent beaucoup de mal à excuser toutes les fautes de (très) mauvais goût, notamment tout ce qui concerne ce rituel du passage à l’âge adulte à travers la chasse. Cette fascination pour les armes à feu est d’ailleurs très gênante, comme si un gamin américain ne pouvait pas devenir responsable et grandir normalement sans avoir fait ses preuves à la gâchette. Mais bon, passons…après il faut voir First Kill pour ce qu’il est. Une série B techniquement soignée, du moins autant que faire se peut (Les séquences tournées à l’aide d’un drone frôlent l’amateurisme), par un réalisateur abonné aux productions médiocres portées par quelques anciennes stars du box-office. Bruce Willis, Nicolas Cage, Sylvester Stallone, John Cusack, sont ainsi passés devant la caméra de Steven C. Miller. Mais celui qui s’en sort le mieux ici est incontestablement Gethin Anthony, Renly Baratheon de Game of Thrones et le Charles Manson de la série Aquarius. Si son rôle rappelle bien évidemment celui de Kevin Costner dans A Perfect World, le comédien tire son épingle du jeu et s’impose avec une belle sensibilité et un charisme qui écrase celui de ses partenaires. L’ami Bruce sort un peu de sa zone de confort, même si tout ce qui concerne son personnage est finalement sans surprise.

Crédits images : ©GEORGIA FILM FUND 49, LLC / Studiocanal / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : ©GEORGIA FILM FUND 49, LLC / Studiocanal / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr Que faire pour fêter la 500e ? Après moult hésitations et conseils très précieux, j’ai préféré finalement être sobre. Ne pas rechercher LE gros titre du mois de septembre qui pourrait illustrer ces deux dernières années, puisque chaque éditeur apparaît comme un résistant dans le monde de la vidéo aujourd’hui, les petits comme les grands.

Que faire pour fêter la 500e ? Après moult hésitations et conseils très précieux, j’ai préféré finalement être sobre. Ne pas rechercher LE gros titre du mois de septembre qui pourrait illustrer ces deux dernières années, puisque chaque éditeur apparaît comme un résistant dans le monde de la vidéo aujourd’hui, les petits comme les grands.

Crédits images : ©2017 HANGMAN PRODUCTIONS, LLC / AB Vidéo / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : ©2017 HANGMAN PRODUCTIONS, LLC / AB Vidéo / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © TF1 Studios / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © TF1 Studios / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

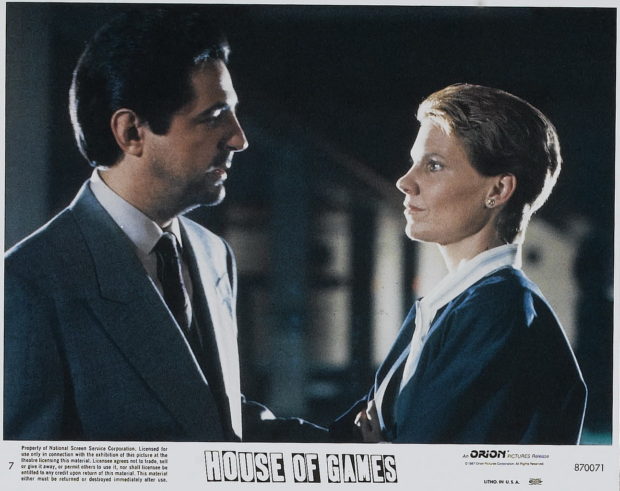

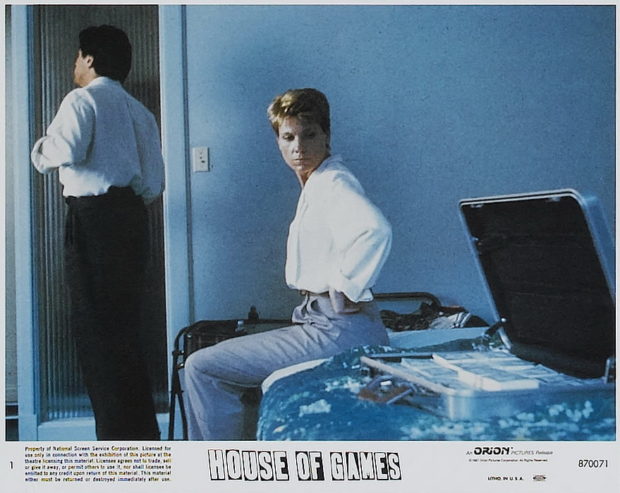

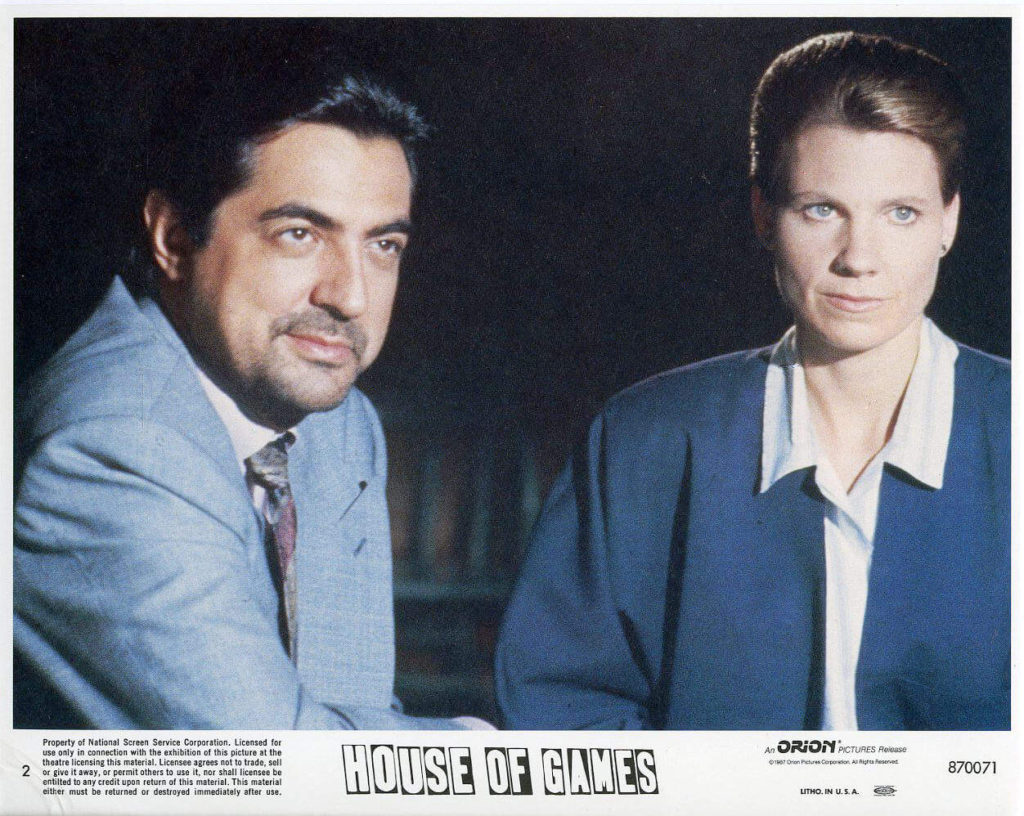

Crédits images : © MGM / United Artists / ORION / ESC EDITIONS / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © MGM / United Artists / ORION / ESC EDITIONS / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

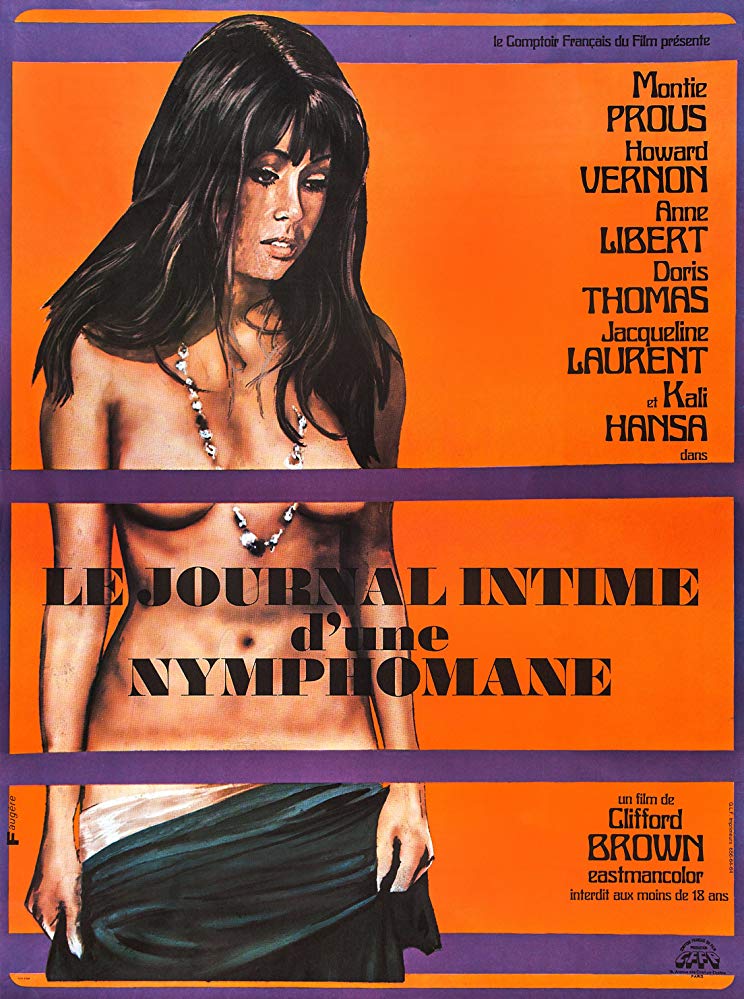

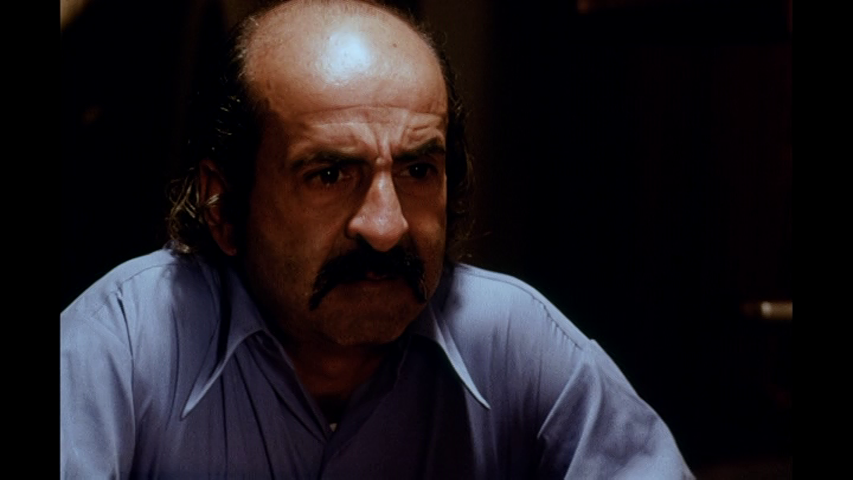

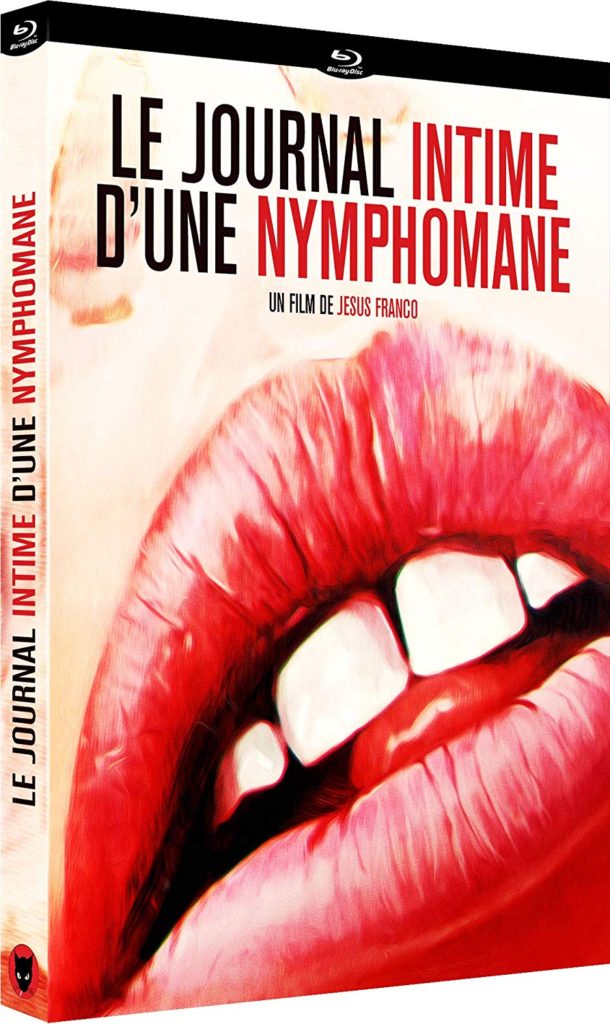

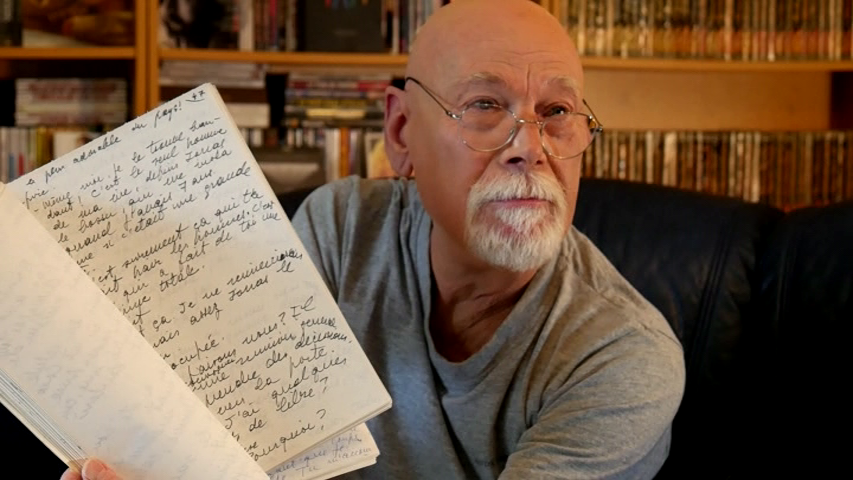

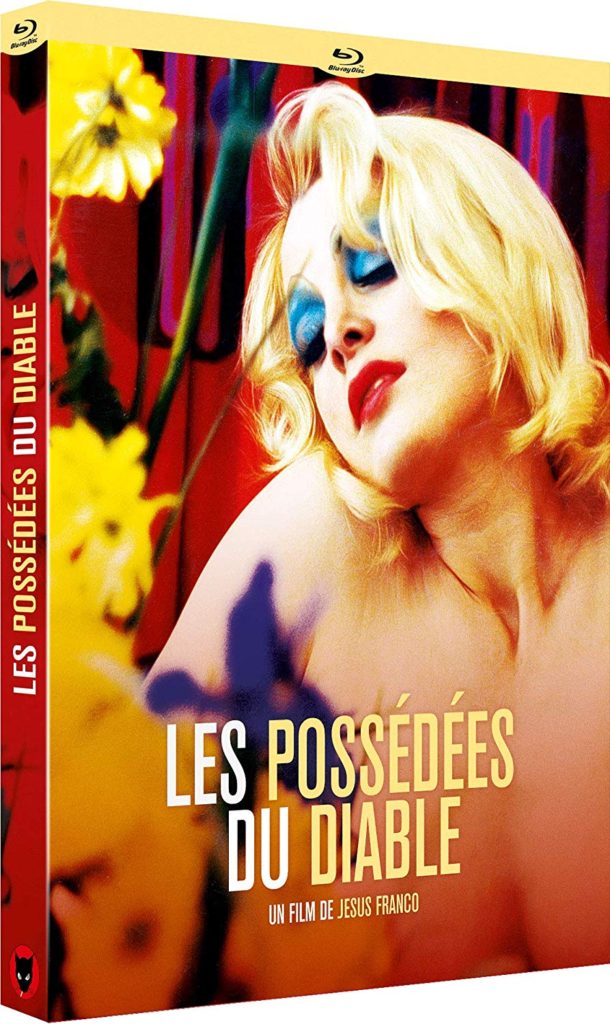

Crédits images : © Le Chat qui fume / 2018 Mangue Pistache / Captures Blu-ray et DVD : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Le Chat qui fume / 2018 Mangue Pistache / Captures Blu-ray et DVD : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr