LA MAISON QUI TUE (The House That Dripped Blood) réalisé par Peter Duffell, disponible en Édition Blu-ray + DVD + Livret le 4 décembre 2018 chez ESC Editions

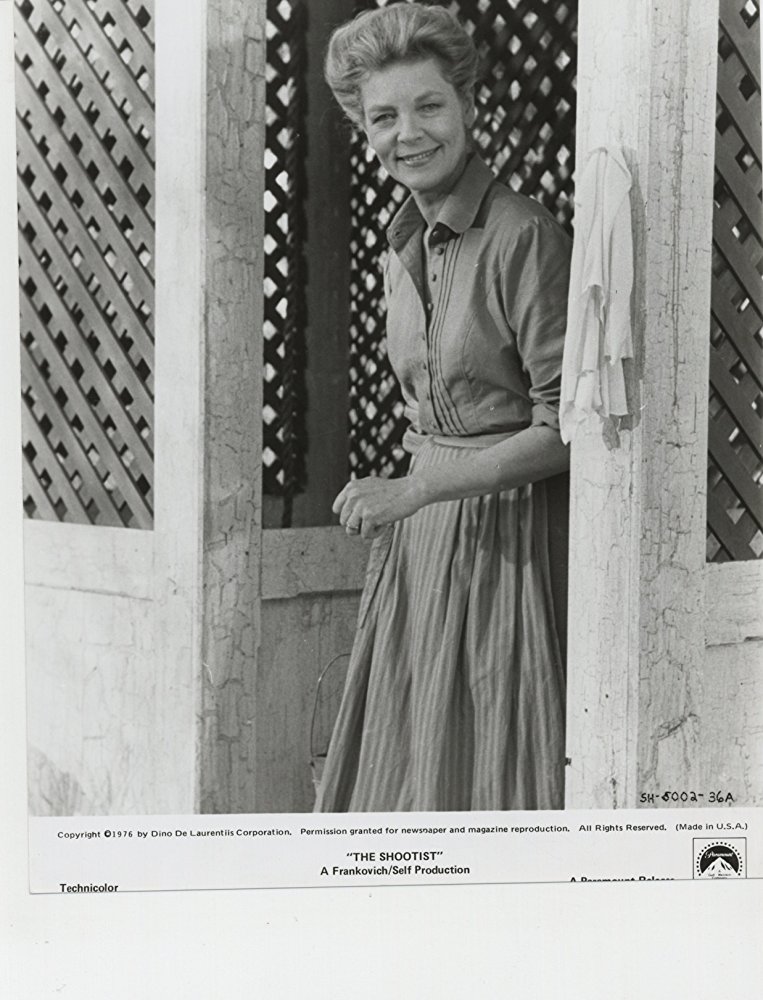

Acteurs : Christopher Lee, Peter Cushing, Jon Pertwee, Joanna Lumley, Ingrid Pitt, Denholm Elliott, John Bennett, Tom Adams, Joss Ackland, Nyree Dawn Porter…

Scénario : Robert Bloch

Photographie : Ray Parslow

Musique : Michael Dress

Durée : 1h42

Date de sortie initiale : 1971

LE FILM

Un inspecteur de Scotland Yard enquête sur quatre cas de meurtres mystérieux qui se sont passés dans une maison inoccupée. Ce qui donne prétexte à un film à sketchs.

Nous en avons déjà parlé, mais petit rappel sur la Amicus, cette société de production cinématographique britannique née dans les années 1960, spécialisée dans les films d’horreur. Fondée par les américains Milton Subotsky et Max J.Rosenberg, la Amicus a voulu concurrencer la célèbre Hammer sur son propre territoire et dans le reste du monde. Dans cette optique, les pontes décident d’offrir quelque chose de différent aux spectateurs, notamment des histoires d’épouvante contemporaines. Pour La Maison qui tue – The House That Dripped Blood (1971), pas de Freddie Francis à la barre cette fois ! Le réalisateur du Train des épouvantes – Dr. Terror’s House of Horrors, Histoire d’outre-tombe – Tales from the Crypt, Le Crâne maléfique – The Skull, Le Jardin des tortures – Torture Garden et bien d’autres réjouissances laisse cette fois la place à un confrère inconnu venu de la télévision, Peter Duffell (1922-2017), qui a officié sur les séries L’Homme à la valise et Strange Report. La Maison qui tue est un film à sketches qui se compose de quatre segments reliés par un fil rouge, tous réalisés par le même metteur en scène. Aujourd’hui, cette House That Dripped Blood vaut surtout pour ses interprètes et son atmosphère toujours plaisante.

Un acteur a mystérieusement disparu sans laisser de trace. L’inspecteur Holloway, mandaté par Scotland Yard, se rend immédiatement sur place pour enquêter. Il rencontre des membres de la police locale, ainsi que l’agent immobilier mister Stoker (évidemment un clin d’oeil à Bram Stoker, auteur de Dracula) et entend de curieuses histoires sur les précédents occupants de la demeure : la première concerne un écrivain confronté à un étrangleur sorti de ses récits. La deuxième histoire met en scène deux hommes en visite dans un musée de cire qui sont obsédés par la statue d’une femme qui leur rappelle une ancienne maîtresse commune. La troisième parle d’un père veuf et de sa fillette mélancolique qui semble s’intéresser de très près à la sorcellerie. La quatrième revient sur le sort de l’acteur disparu (Jon Pertwee, le troisième Doctor Who de l’histoire), qui, vêtu d’une cape à l’occasion du tournage d’un film d’épouvante, a l’impression de se transformer réellement en vampire.

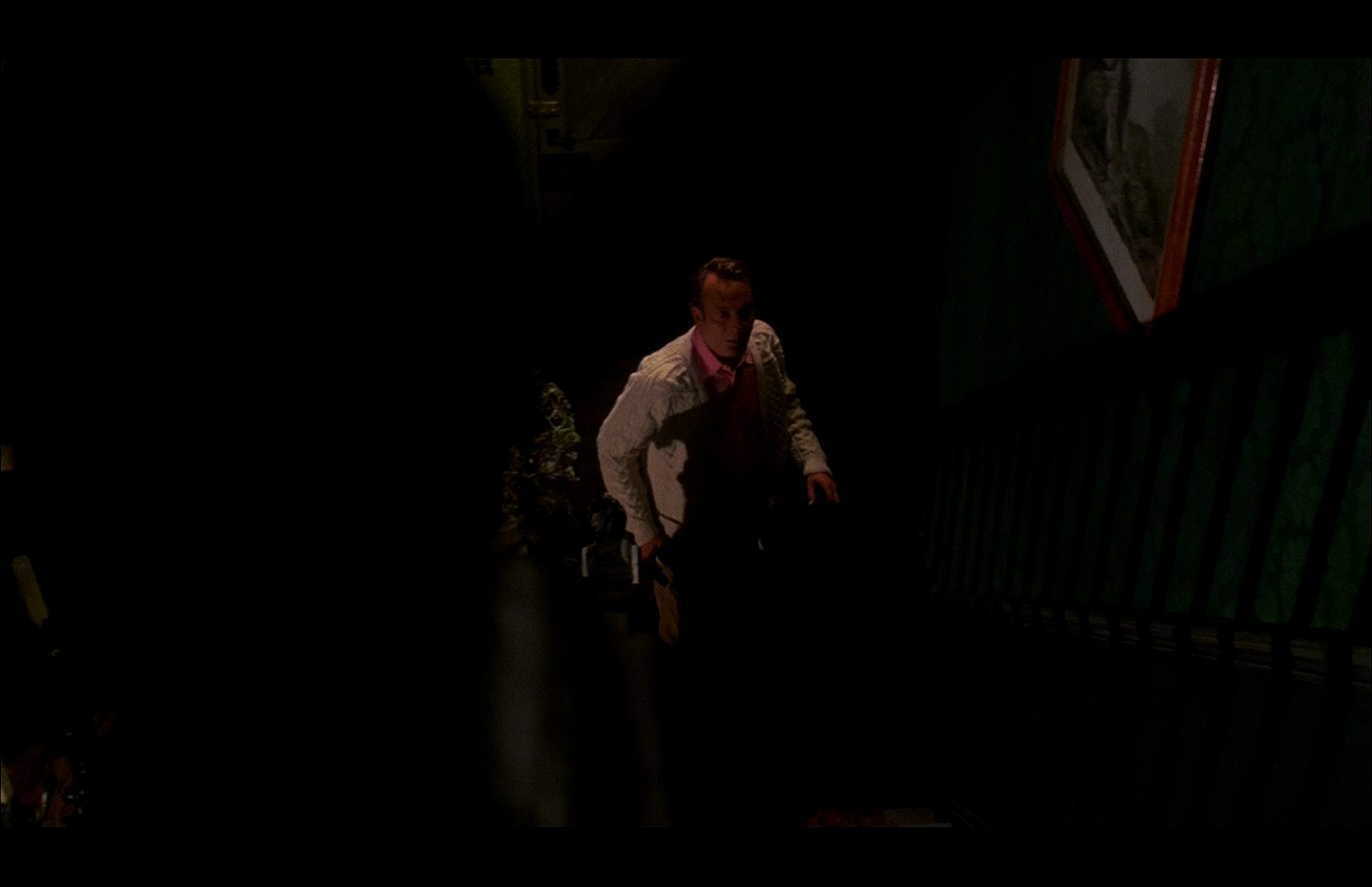

Quatre sketches forcément inégaux comme bien souvent dans ce genre de production, mais qui n’en restent pas moins élégants, souvent jubilatoires, bien rythmés, concis, même si prévisibles. S’ils apparaissent tous les deux au même générique de plus d’une vingtaine de films, les immenses Christopher Lee et Peter Cushing ne se donnent pas la réplique dans La Maison qui tue, chacun étant la vedette d’un segment disparate. Notre préférence se porte sur celui avec Christopher Lee, en prise avec un enfant démoniaque ! Si Peter Cushing est comme d’habitude excellent, son sketch vaut surtout pour ses éclairages baroques qui rappellent cette fois les gialli de Mario Bava et les chefs d’oeuvre de la Hammer quand son personnage se perd dans le musée de cire. Denholm Elliott, très classe, perd pied quand l’un de ses personnages créés sur le papier, semble lui apparaître et s’en prendre à son entourage, ainsi qu’à sa femme (Joanna Dunham). La dernière partie, qui s’inscrit plus dans le genre fantastique, permet d’admirer le charme et les courbes de la mythique Ingrid Pitt. L’épilogue est certes attendu, mais plutôt efficace.

Au-delà de son prestigieux générique, la qualité d’écriture de The House That Dripped Blood est indéniable. On doit ces récits au grand Robert Bloch (1917-1994), l’auteur du roman Psychose, mais aussi d’une quantité phénoménale de nouvelles. A l’adolescence, l’écrivain avait entretenu une correspondance avec Howard Phillips Lovecraft, qui l’encourageait à mettre son imagination débordante au profit de la littérature. L’ombre de Lovecraft plane sur La Maison qui tue, comme d’ailleurs moult écrits de Robert Bloch. Son style, son épure et sa radicalité avaient déjà fait le bonheur des spectateurs pour la série Alfred Hitchcock présente dans les années 1960. Puis, Robert Bloch entamait une collaboration fructueuse avec la Amicus. En plus des comédiens iconiques, le scénariste est comme qui dirait l’autre star de La Maison qui tue.

Même si la mise en scène n’a rien d’exceptionnel et n’a pas l’efficacité des travaux de Freddie Francis (pas de gouttes de sang ici, tout est suggéré), The House That Dripped Blood conserve encore un charme britannique inaltérable, l’humour noir fonctionne bien aussi bien que l’ironie mordante, les retournements de situations et les twists, tandis qu’on se délecte de passer d’un récit à l’autre.

LE BLU-RAY

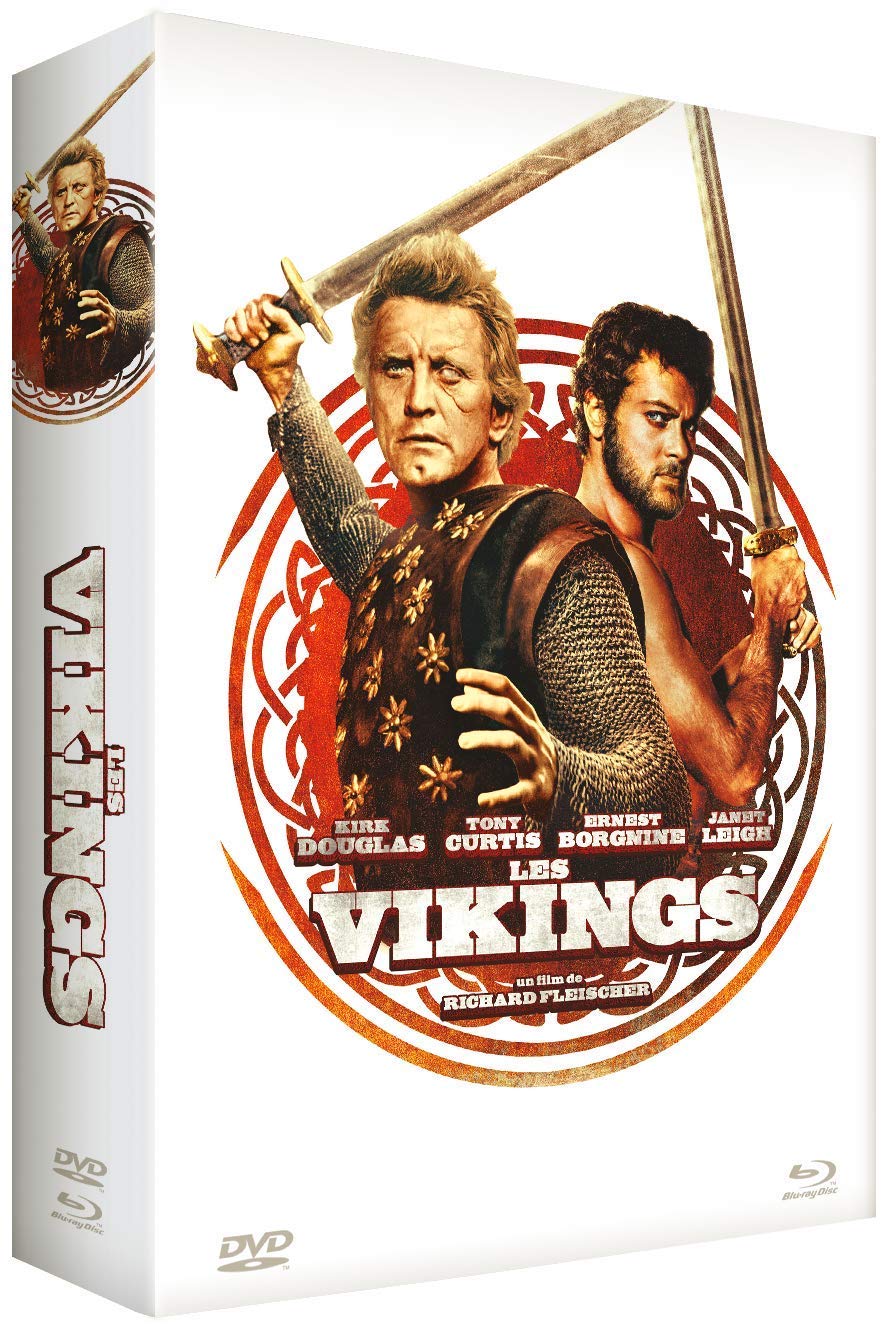

La Maison qui tue intègre tout naturellement la collection « British Terrors » d’ESC Editions, qui comprend déjà les titres Le Caveau de la terreur, Le Train des épouvantes, Asylum, Les Contes aux limites de la folie et Histoires d’outre-tombe. Cette édition Mediabook se compose du DVD et du Blu-ray du film, ainsi que d’un livret de 16 pages rédigé par Marc Toullec. Le menu principal est animé et musical.

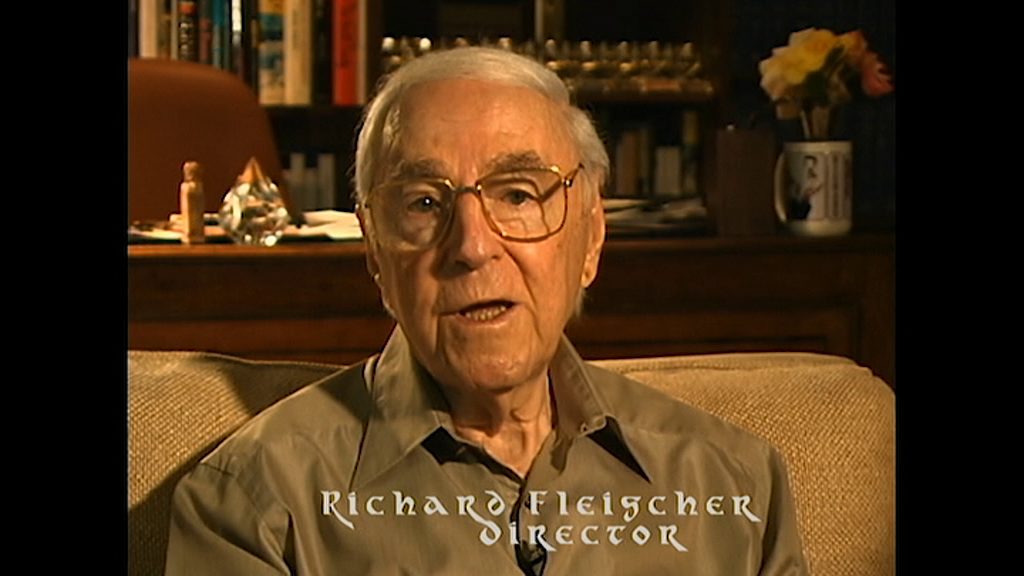

L’intervention de Laurent Aknin se déroule en deux temps. Dans le premier module, l’historien et critique de cinéma raconte l’histoire de la Amicus (5’). Sa création, les producteurs, les titres les plus célèbres de la firme, ses intentions et ses influences sur les réalisateurs des années 1980-90 sont donc abordés de façon concise et passionnante.

Le deuxième segment se focalise sur La Maison qui tue (17’). De la même manière que pour son exposé précédent, Laurent Aknin est toujours aussi attachant, enjoué et informatif sur la genèse du film de Peter Duffell, sur le casting et le scénariste Robert Bloch.

L’Image et le son

Hormis un générique aux légers fourmillements, le transfert est irréprochable, le master immaculé, stable et dépourvu de déchets résiduels. Les noirs sont concis, la colorimétrie est volontairement froide et fanée. La gestion des contrastes est également très solide. Ce master HD est également présenté dans son format d’origine 1.85. Le Blu-ray est au format 1080p.

Le film de Peter Duffell bénéficie d’un doublage français. Au jeu des comparaisons avec la version originale, la piste française au doublage réussi s’accompagne de quelques chuintements et les dialogues sont souvent mis trop en avant. La version anglaise DTS-HD Master Audio 2.0 est plus dynamique, propre et intelligible, homogène dans son rendu, notamment au niveau des effets sonores. Les sous-titres français ne sont pas imposés.

Crédits images : © ESC Distribution / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr