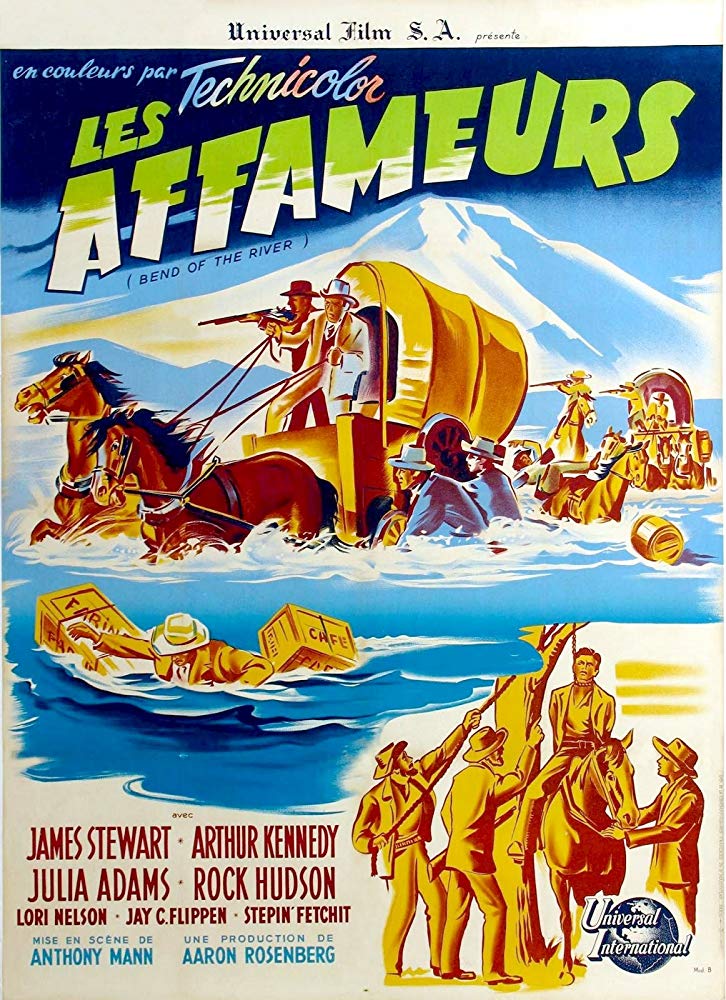

LES AFFAMEURS (Bend of the River) réalisé par Anthony Mann, disponible en Édition Collector Blu-ray + DVD + Livre le 19 mars 2019 chez Rimini Editions

Acteurs : James Stewart, Arthur Kennedy, Julie Adams, Rock Hudson, Lori Nelson, Jay C. Flippen, Chubby Johnson, Stepin Fetchit, Harry Morgan, Howard Petrie…

Scénario : Borden Chase d’après le roman Bend of the Snake de Bill Gulick

Photographie : Irving Glassberg

Musique : Hans J. Salter

Durée : 1h31

Date de sortie initiale : 1952

LE FILM

Deux hommes au passé trouble, Glyn McLyntock et son ami Emerson Cole, escortent la longue marche d’un convoi de pionniers. Arrivés à Portland, les fermiers achètent des vivres et du bétail que Hendricks, un négociant de la ville, promet d’envoyer avant l’automne. Les mois passent et la livraison se fait attendre. McLyntock alors retourne à Portland avec Baile, le chef du convoi. Ils découvrent une ville en proie à la fièvre de l’or. Hendricks, qui prospère en spéculant sur ce qu’il vend aux prospecteurs, refuse de livrer la marchandise. Cole et McLyntock s’en emparent de force. Mais les vivres suscitent la convoitise de tous…

Les Affameurs – Bend of the River (1952) est le second des cinq westerns qu’Anthony Mann tourna avec James Stewart après Winchester 73 – Winchester ’73 (1950) et avant L’Appât – The Naked Spur (1953), Je suis un aventurier – The Far Country (1954) et L’Homme de la plaine – The Man from Laramie (1955). Entre deux westerns, les deux fidèles collaborateurs auront même le temps d’emballer en 1953 un film d’aventure, Le Port des passions – Thunder Bay et un biopic sur le musicien Glenn Miller intitulé Romance inachevée – The Glenn Miller Story. Sans oublier le drame de guerre Strategic Air Command. C’est donc une affaire qui roule entre le réalisateur et le comédien. Les Affameurs, western très librement adapté du roman de Bill Gulick (paru en 1950 et dont les droits avaient été achetés par James Stewart lui-même) par Borden Chase (scénariste de La Rivière rouge d’Howard Hawks et plus tard de Vera Cruz de Robert Aldrich), demeure une des références du genre.

D’origine autrichienne et allemande, de son vrai nom Emil Anton Bundsmann, Anthony Mann (1906-1967) est l’un des plus grands réalisateurs américains de l’histoire du cinéma, spécialisé notamment dans le western, à l’instar de ses confrères Howard Hawks, Henry Hathaway et John Ford. Ancien comédien, régisseur de théâtre, il fonde une troupe de théâtre dans les années 1930 où officie également un certain James Stewart. Il commence dans le cinéma en supervisant les essais des acteurs et actrices pour le compte de la Selznick International Pictures. Puis, c’est aux côtés de Preston Sturges qu’il fait ses premiers pas en tant qu’assistant à la Paramount, avant de passer lui-même derrière la caméra en 1942 avec Dr. Broadway. Il se fait la main sur quelques séries B, en passant d’un genre à l’autre. Mais c’est en 1950 qu’il connaît son premier grand succès avec La Porte du diable.

Anthony Mann, parvient à mettre en scène un film progressiste en jouant avec la censure, même si l’industrie hollywoodienne est alors menacée par la fameuse chasse aux sorcières. Oeuvre engagée, le metteur en scène y prend ouvertement la défense des indiens. Sans cesse oublié et évincé au profit de La Flèche brisée, film également pro-indien de Delmer Daves, La Porte du diable demeure un chef d’oeuvre du genre, noir (certains cadrages sont dignes d’un thriller), âpre, pessimiste sur la condition humaine, magnifiquement réalisé et photographié. Il entame son association avec James Stewart, alors que le western est un genre en complète mutation.

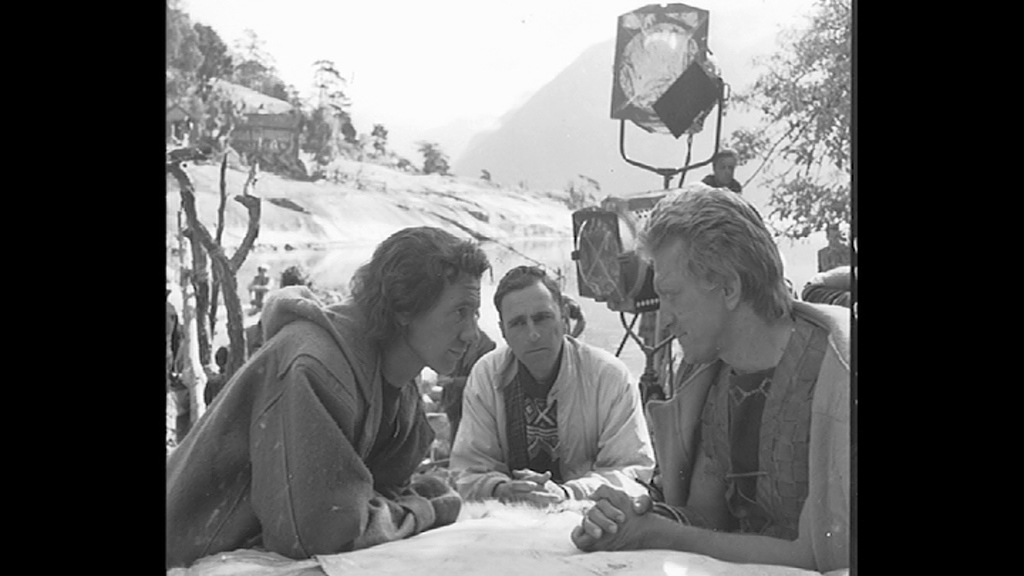

Dans Les Affameurs, point de « sensationnalisme » ni véritablement d’action, à part dans la toute dernière partie à travers un affrontement où cela canarde beaucoup dans des paysages entre neige et nature boisée, souvent noyés dans la poussière. Les Affameursest avant tout un drame humaniste porté par des acteurs exceptionnels qui campent des personnages complexes et très attachants, comme souvent chez Anthony Mann en quête de rachat et de reconnaissance d’eux-mêmes.

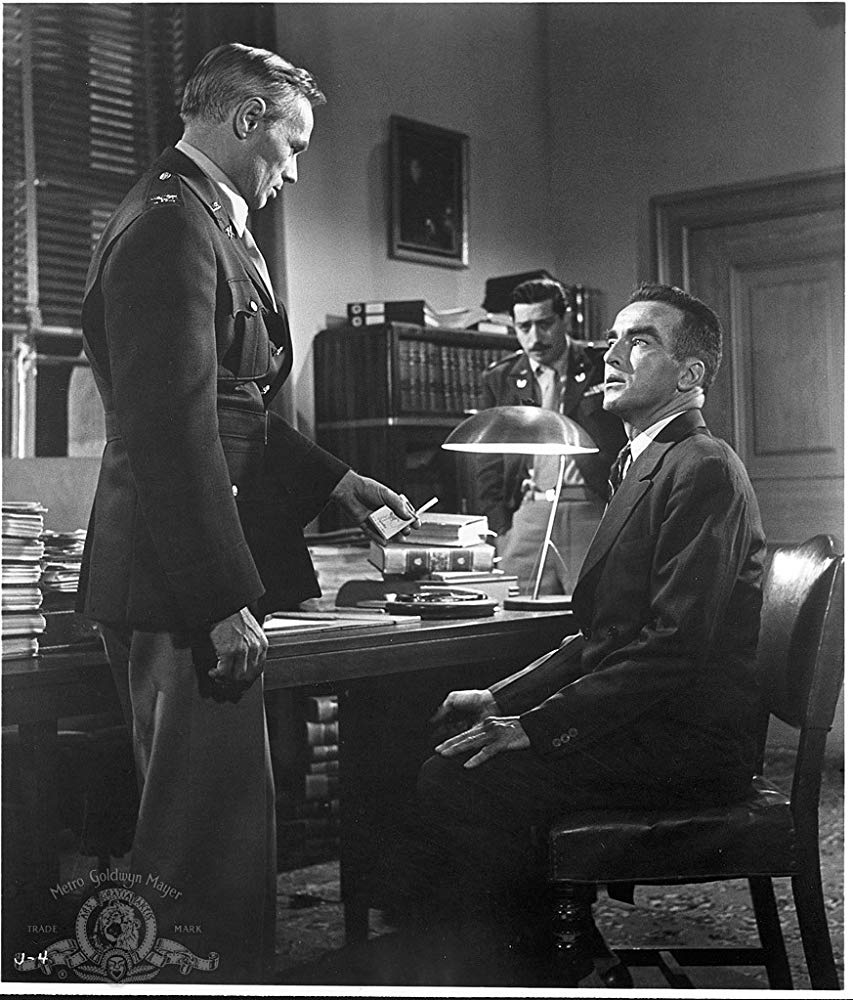

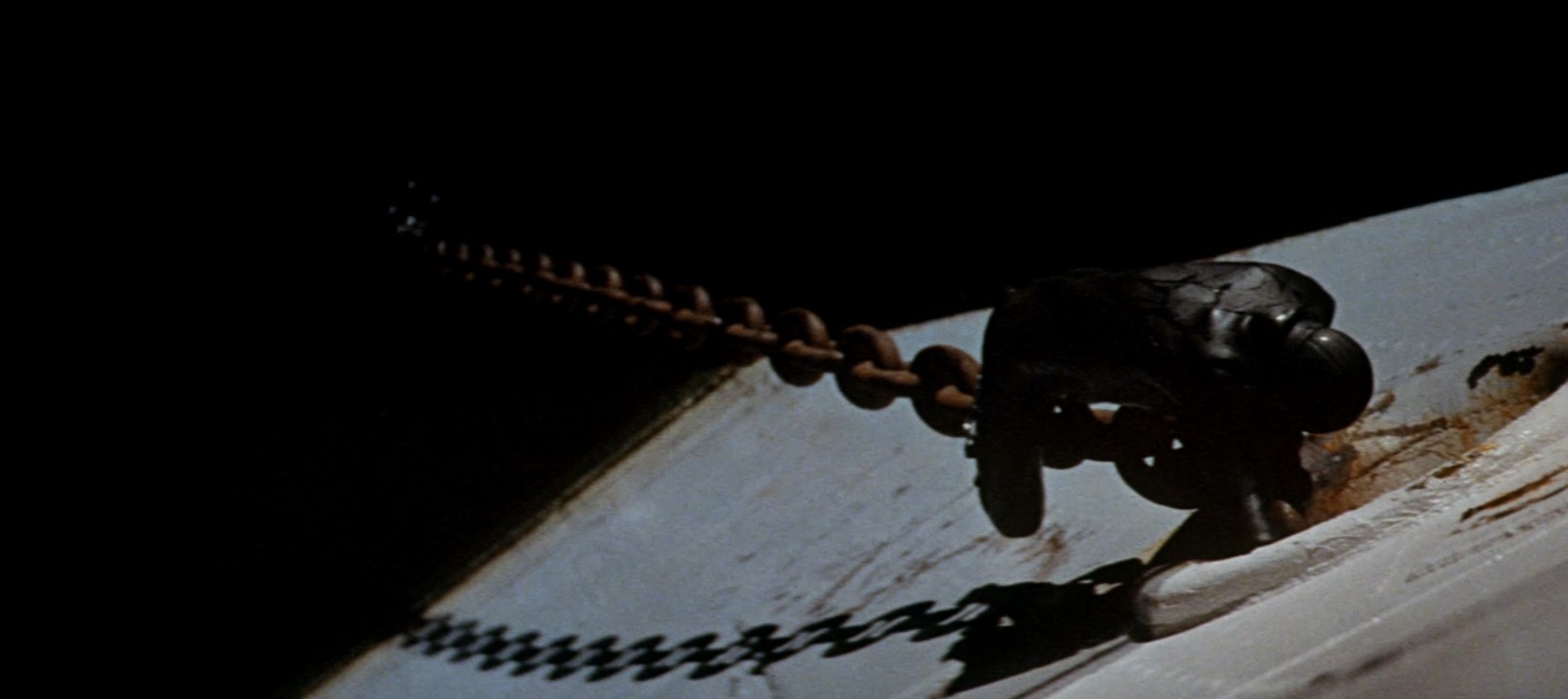

James Stewart est Glyn McLyntock. Cet homme mène un convoi de pionniers en 1846 dans les montagnes de l’Oregon pour y coloniser les territoires vierges, cultiver des terres et bâtir une ville. Alors qu’il part en éclaireur, McLyntock tombe sur une scène de pendaison et sauve Emerson Cole (troublant Arthur Kennedy) accusé du vol d’un cheval. Cole reconnaît rapidement que McLyntock est l’un des plus célèbres pillards de la frontière du Missouri. C’est à l’occasion d’une attaque d’indiens que McLyntock se révèle d’un sang-froid et d’une adresse aussi inouïe que suspecte. Au cours de l’attaque, Laura Baile (ravissante Julie Adams, L’Étrange Créature du lac noir de Jack Arnold), la fille de Jeremy Baile (Jay C. Flippen et sa tronche légendaire), le responsable du convoi, est blessée. Cole et McLyntock conviennent d’escorter la caravane ensemble jusqu’à Portland. Ils se lient d’amitié mais avec une prudente et étrange retenue. Arrivés à Portland, Jeremy Baile et les colons affrètent un bateau à vapeur. Ils achètent de la nourriture qui doit leur être livrée pour le début septembre, avant les neiges, auprès du négociant local Hendricks. La fille de Baile est soignée par le capitaine du bateau à vapeur et restera pour sa convalescence à Portland. Cole reste également à Portland. Une fois arrivés dans la vallée, les colons développent leur ville. Mais mi-octobre, alors que les premières neiges sont sur le point de tomber, la nourriture achetée pour 5 000 dollars à Hendricks n’est toujours pas livrée. McLyntock et Baile retournent à Portland. Ils trouvent la ville transformée par la ruée vers l’or. Les biens alimentaires ont été frappés par l’inflation. Avec l’aide du capitaine Mello, McLyntock et Baile chargent le bateau à vapeur des biens que les colons avaient achetés au négociant. McLyntock va trouver Hendricks, devenu cupide, qui ne veut pas livrer les provisions dues. Grâce à l’intervention de Cole et de son protégé Trey Wilson (Rock Hudson, 27 ans, dans l’une de ses premières apparitions au cinéma), McLyntock échappe aux hommes de main d’Hendrick. Hendricks part à la poursuite de McLyntock afin de récupérer les biens.

On le voit bien à ce résumé, Les Affameurs est une suite ininterrompue de rebondissements et de retournements de situation. Sur un rythme endiablé, Anthony Mann parvient à capter et surtout à maintenir l’attention du début à la fin, durant 90 minutes où il expose le cadre et les personnages, sans jamais tomber dans les stéréotypes habituels, tout en faisant confiance à l’intelligence du spectateur pour reconstituer le passé du personnage principal auquel on s’attache immédiatement. D’ailleurs, comme dans bon nombre de films d’Anthony Mann, les protagonistes ne sont jamais irréprochables, ni tout à fait des ordures. La balance entre le bien et le mal est autant fragile que constante, à l’instar des deux personnages campés par James Stewart et Arthur Kennedy, qui apparaissent souvent comme le côté pile et face d’une même pièce. Les deux acteurs sont souvent filmés dos à dos, comme si l’un était le double de l’autre. Certains y verront même une fascination ou même un rapport quasi-amoureux dans leur façon de se regarder et de se toucher. Il faudra attendre le troisième acte, pour que l’un se décide à déséquilibrer définitivement la balance, pour les opposer une fois pour toutes.

Avec une science du cadre et une violence contenue qui finit inévitablement par exploser, Anthony Mann est alors en pleine possession de ses moyens et signe un film anthologique dans lequel James Stewart bouffe l’écran et – cavalier émérite – s’investit dans les scènes d’action pour lesquelles il réalise lui-même la plupart des cascades. Le comédien impressionne dans la peau de ce personnage ambigu, apparemment simple convoyeur, qui manie pourtant le pistolet avec dextérité et qui fait mouche à tous les coups. Qui est cet homme ? Pourquoi risque-t-il sa vie pour ces pionniers malgré les menaces qui pèsent sur eux? Anthony Mann entretient le mystère autour de ce Glyn McLyntock dont on ne sait rien ou pas grand-chose et les révélations se font au compte-gouttes.

Oeuvre majeure, Les Affameurs subjugue par son sens inouï du cadre, la beauté des décors naturels de l’Oregon, la mise en scène sans cesse inspirée, tout comme la photo signée par l’immense chef opérateur Irving Glassberg, grand collaborateur de George Sherman. Par ailleurs, Anthony Mann signe ici son premier film en Technicolor.

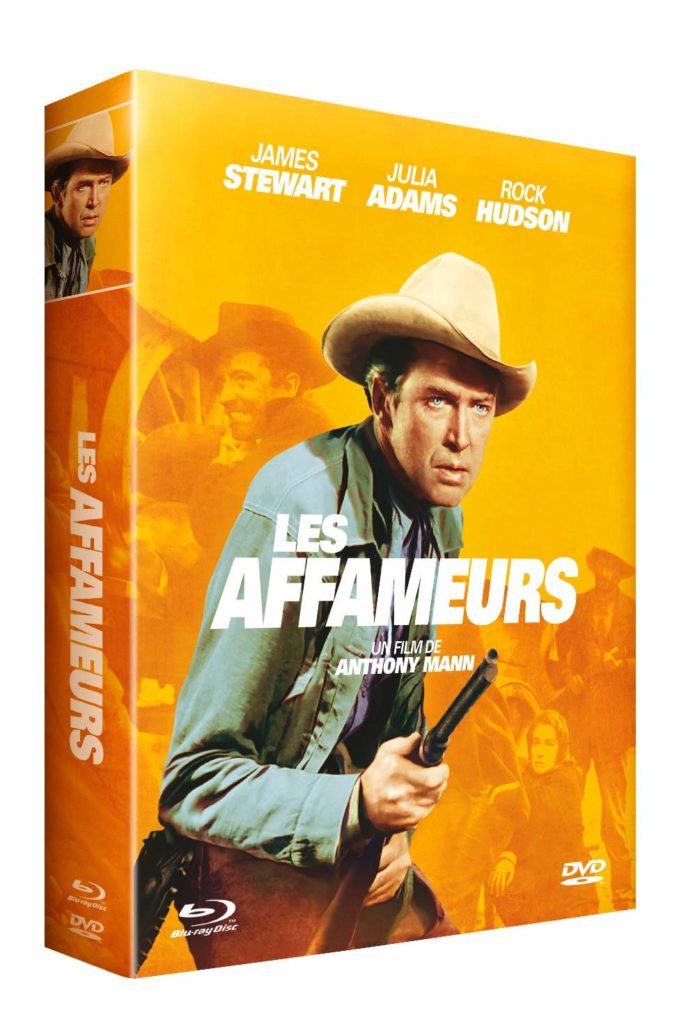

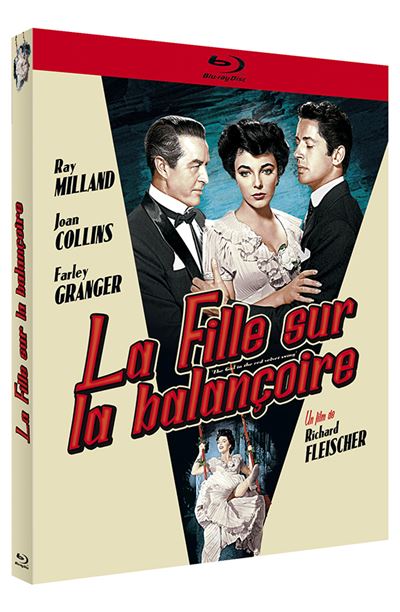

LE BLU-RAY

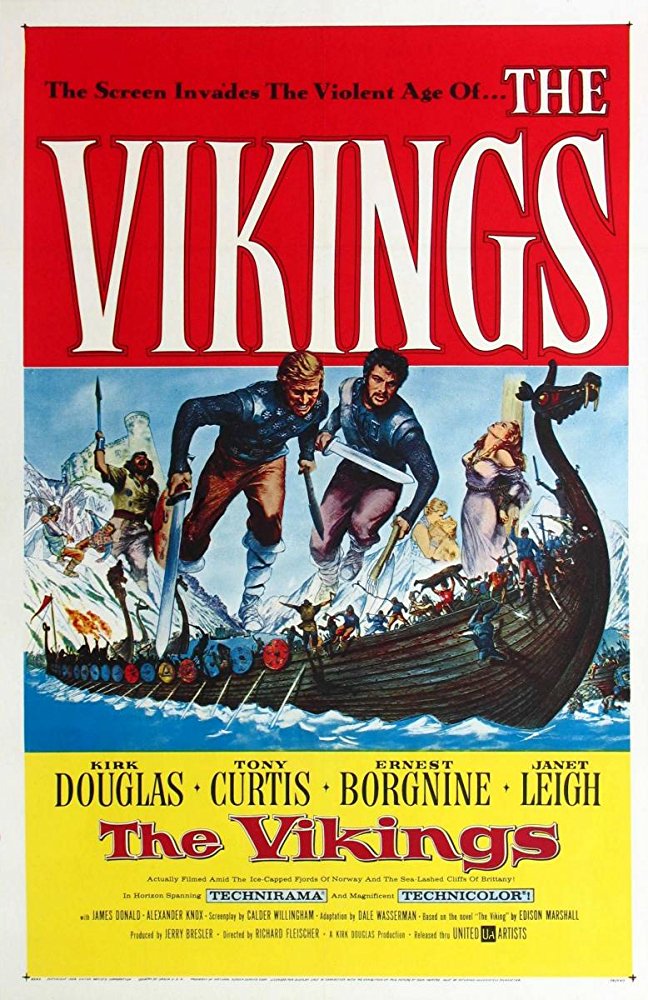

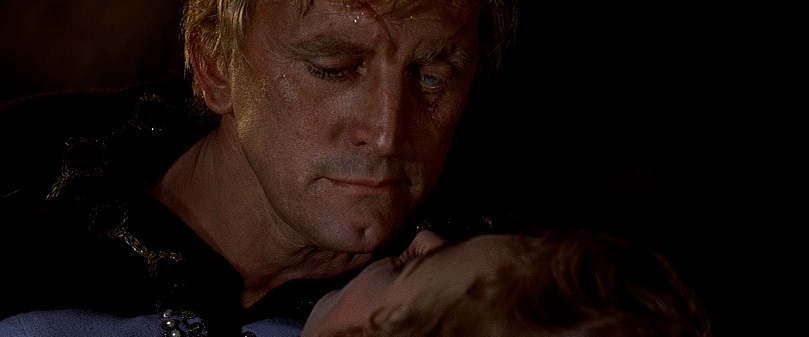

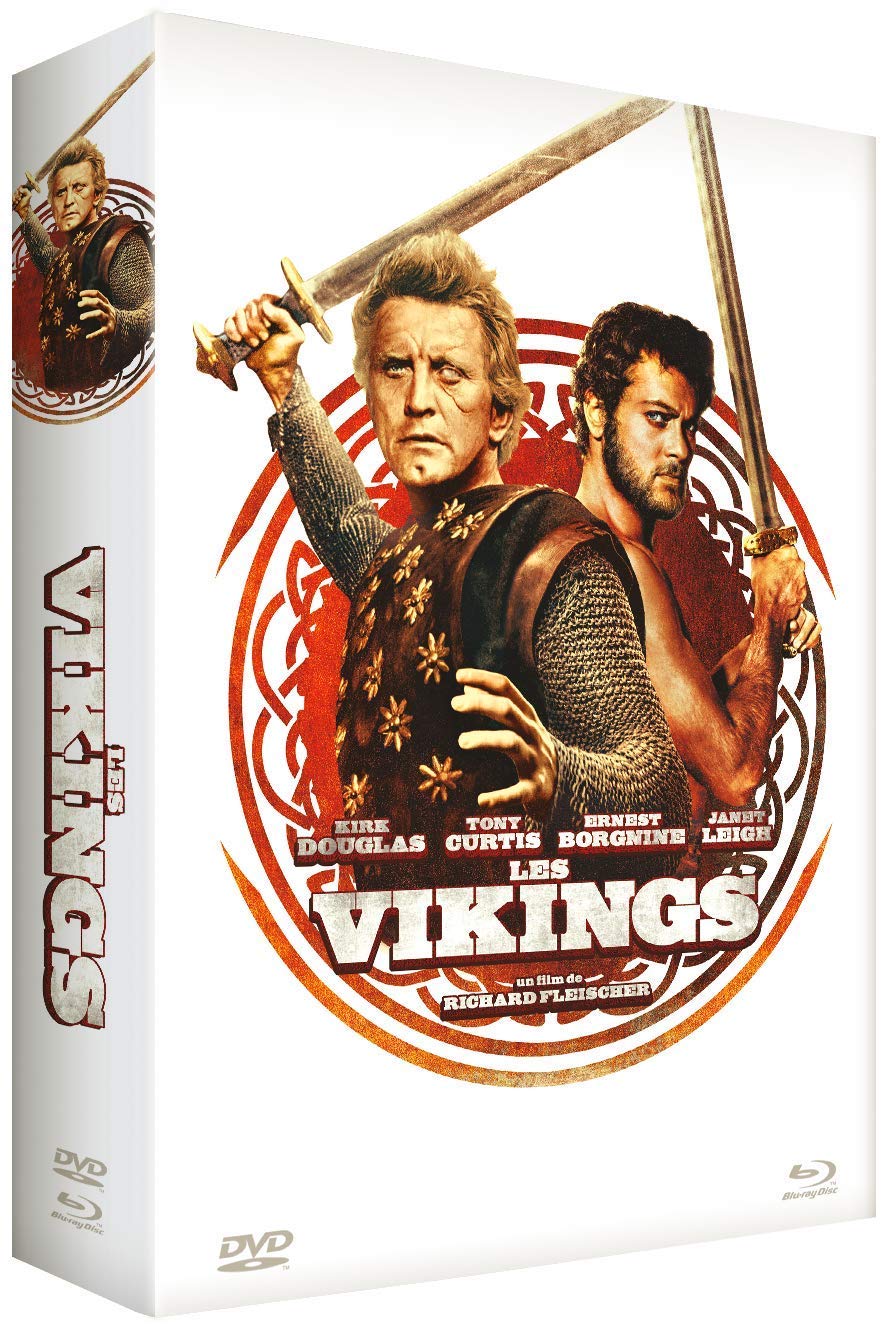

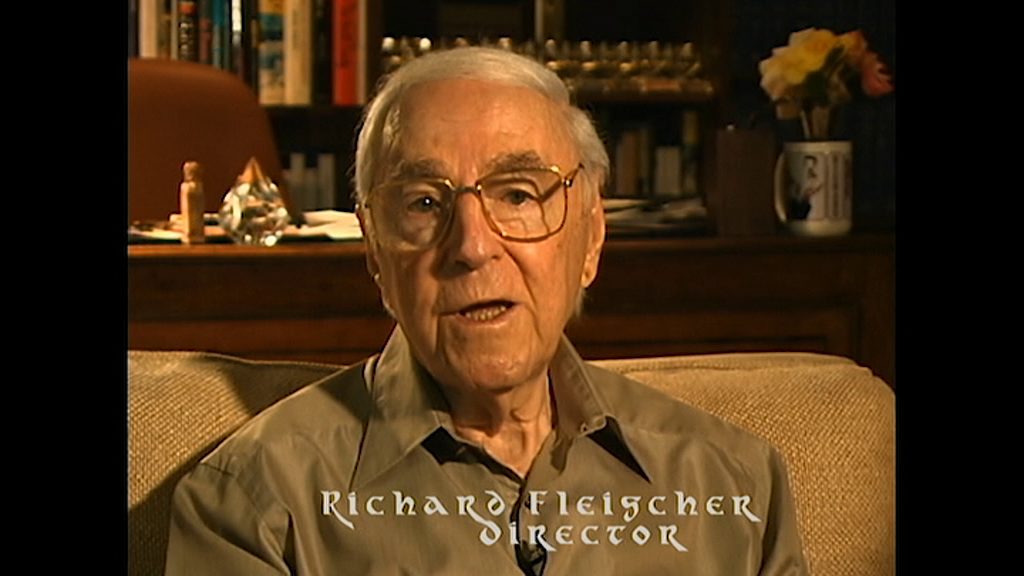

Attention, Rimini Editions frappe fort une fois de plus ! Trois mois après sa fabuleuse sortie consacrée aux Vikings de Richard Fleischer, c’est au tour des Affameurs de se voir bichonner par l’éditeur. Le chef d’oeuvre d’Anthony Mann, sorti il y a quinze ans dans une édition DVD obsolète chez Universal Pictures France, réapparaît ici sous la forme d’un magnifique coffret-Digibook composé du DVD, du Blu-ray et du fac-similé du numéro de L’Avant-Scène Cinéma (février 2019) entièrement consacré au film Les Affameurs ! 98 pages qui font évidemment office de supplément à part entière et dont nous vous reparlons plus bas. Un objet très convoité par les passionnés de western et de cinéma en général. N’attendez pas ! Le menu principal est animé et musical.

En ce qui concerne les suppléments vidéo, nous trouvons tout d’abord une conversation (41’) entre les critiques de cinéma Mathieu Macheret (Le Monde) et Bernard Benoliel (directeur de l’action culturelle et éducative à la Cinémathèque française). Si le premier est un maintenant un habitué chez Rimini (y compris chez ESC Editions) et prouve une fois de plus qu’il n’est jamais aussi bon que lorsqu’il a devant lui un confrère pour lui renvoyer la balle, le second s’en tire excellemment et apporte dans un premier temps moult informations sur Anthony Mann, son parcours, ses débuts au cinéma, ses collaborations avec James Stewart. Puis, les deux critiques échangent sur le film qui nous intéresse en croisant intelligemment le fond et la forme, avec une passion contagieuse. Cette analyse pointue, mais très accessible, replace ainsi Les Affameurs dans la filmographie d’Anthony Mann, mais aussi dans l’ensemble des cinq associations avec le comédien principal. Le casting, les thèmes principaux, le travail sur le cadre, l’importance de la nature, l’influence de John Ford et bien d’autres éléments sont donc abordés au cours de cette présentation évidemment indispensable.

Dirigez-vous immédiatement au supplément suivant. Véritable trésor d’archives, voici une interview audio (vostf) de James Stewart réalisée en 1973 par Joan Bakewell au National Film Theatre (1h14). Dans une salle qu’on imagine bondée et croulant sous les applaudissements, le comédien brasse une grande partie de son immense carrière et répond aux questions de la grande journaliste britannique. A l’heure où son dernier film sorti sur les écrans était Le Rendez-vous des dupes (Fools’ Parade) d’Andrew V. McLaglen, et que ses apparitions au cinéma allaient devenir très rares (il allait tourner encore six longs métrages), James Stewart revient avec un humour dévastateur sur ses collaborations avec Frank Capra (la façon dont le cinéaste lui a vendu La Vie est belle vaut le détour), Alfred Hitchcock (le tournage de La Corde), John Ford, sans oublier bien sûr Anthony Mann. Le mythique acteur s’exprime aussi sur son père, sur ses débuts au théâtre et à Hollywood, sur la représentation de la violence au cinéma et sur son évolution. Si l’écoute se fait sur un montage en boucle de photos tirées des Affameurs, on se délecte de chaque souvenir et de l’esprit vif de la légende hollywoodienne.

Après ces bonus, il est temps désormais de dévorer le numéro de L’Avant-scène Cinéma consacré aux Affameurs. Richement et magnifiquement illustrée, cette revue mensuelle comprend plusieurs dossiers excellemment écrits par Jean-Philippe Guérand, Jean Ollé-Laprune, Pierre-Simon Gutman, Gérard Camy, Jean-Claude Missiaen, mais aussi une revue de presse, des dessins, de la filmographie d’Anthony Mann, de la fiche artistique des Affameurs. Last but nos least, près de 45 pages sont consacrées à la rédaction du découpage plan par plan du film, relevé et traduit par René Marx, avec également les dialogues français et anglais.

L’Image et le son

Le cadre 1.33 (16/9) est évidemment respecté et demeure le point fort de cette édition HD. Sinon le master est assez propre, en dépit de quelques poussières et points encore notables (la restauration a visiblement quelques années) et certains contrastes manquent de densité. La gestion du grain est aléatoire avec des séquences plus ou moins marquées selon la luminosité. Même chose pour les scènes sombres avec des noirs pas aussi concis que nous pouvions l’espérer, tout comme le piqué peu aiguisé. Des effets de pompage sont également constatés (surtout sur les plans sombres) et la colorimétrie s’avère parfois terne, pour ne pas dire fanée avec un stock-shot émoussé. La copie est cependant très stable, certains détails ressortent comme le décor artificiel de nuit avec ses toiles peintes et les textures des costumes. Notons également que les comédiens et certains accessoires semblent parfois entourés par un halo vert caractéristique d’un tournage en Technicolor trichrome. Pas le plus beau master HD proposé par Rimini, mais ce Blu-ray au format 1080p a au moins le mérite d’exister !

Que votre choix se porte sur la version originale (avec sous-titres français non imposés) ou la version française (qui change les noms des personnages…), la restauration est satisfaisante. Aucun souffle constaté sur les deux pistes, l’écoute est frontale et riche, dynamique et vive. Les effets annexes sont plus conséquents sur la version originale que sur la piste française, moins précise, plus axée sur les voix, mais le confort acoustique est assuré sur les deux options.

Crédits images : © Twentieh Century Fox Home Entretainment LLC All Rights Reserved / Rimini Editions / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Twentieh Century Fox Home Entretainment LLC All Rights Reserved / Rimini Editions / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

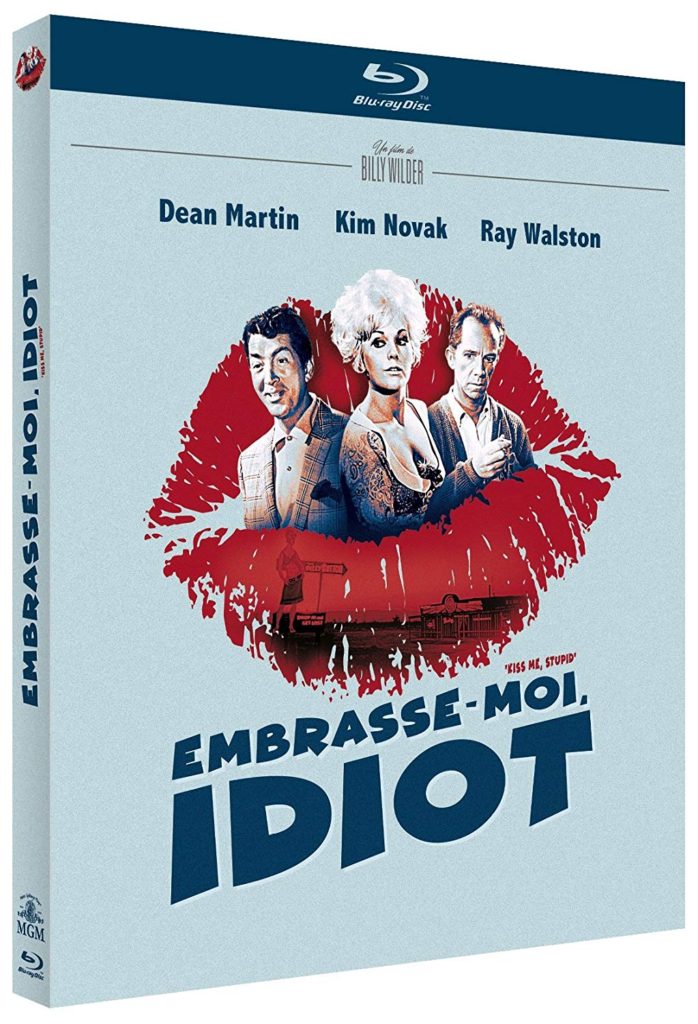

Crédits images : © Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved / Rimini Editions / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved / Rimini Editions / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : © Twentieh Century Fox Home Entretainment LLC All Rights Reserved / Rimini Editions / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Twentieh Century Fox Home Entretainment LLC All Rights Reserved / Rimini Editions / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr