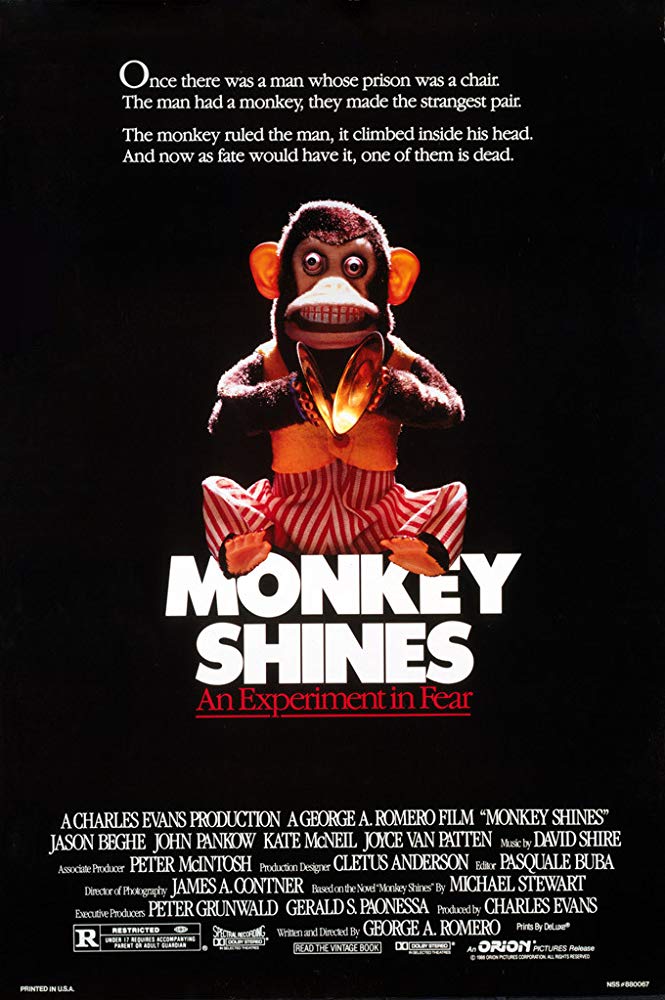

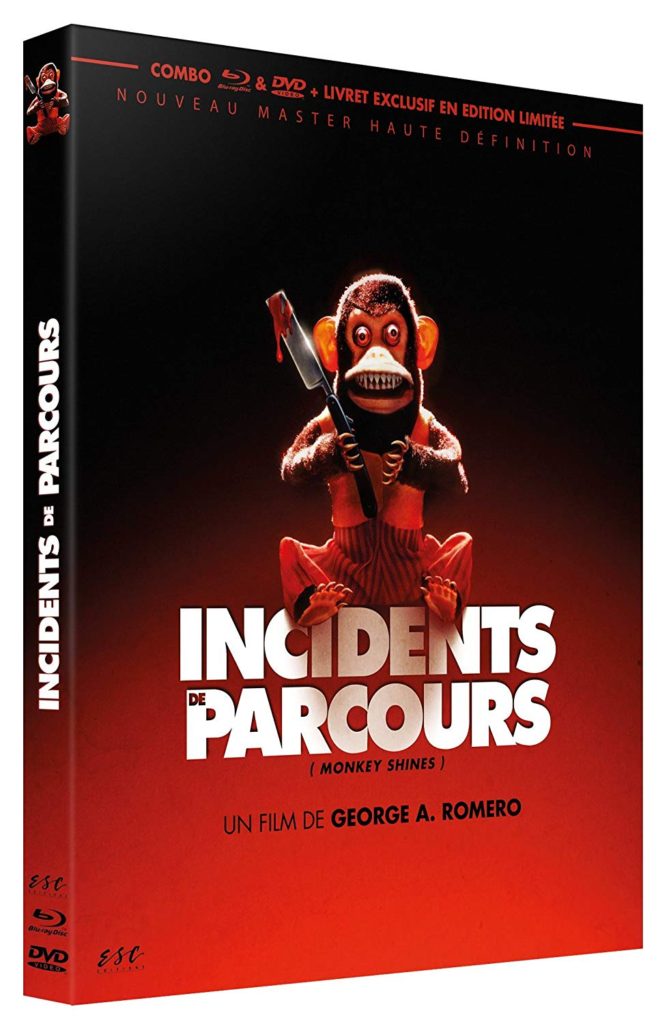

INCIDENTS DE PARCOURS (Monkey Shines) réalisé par George A. Romero, disponible en DVD et combo Blu-ray+DVD le 7 août 2018 chez ESC Editions

Acteurs : Jason Beghe, John Pankow, Kate McNeil, Joyce Van Patten, Christine Forrest, Stephen Root, Stanley Tucci, Patricia Tallman…

Scénario : George A. Romero d’après le roman Monkey Shines de Michael Stewart

Photographie : James A. Contner

Musique : David Shire

Durée : 1h53

Année de sortie : 1988

LE FILM

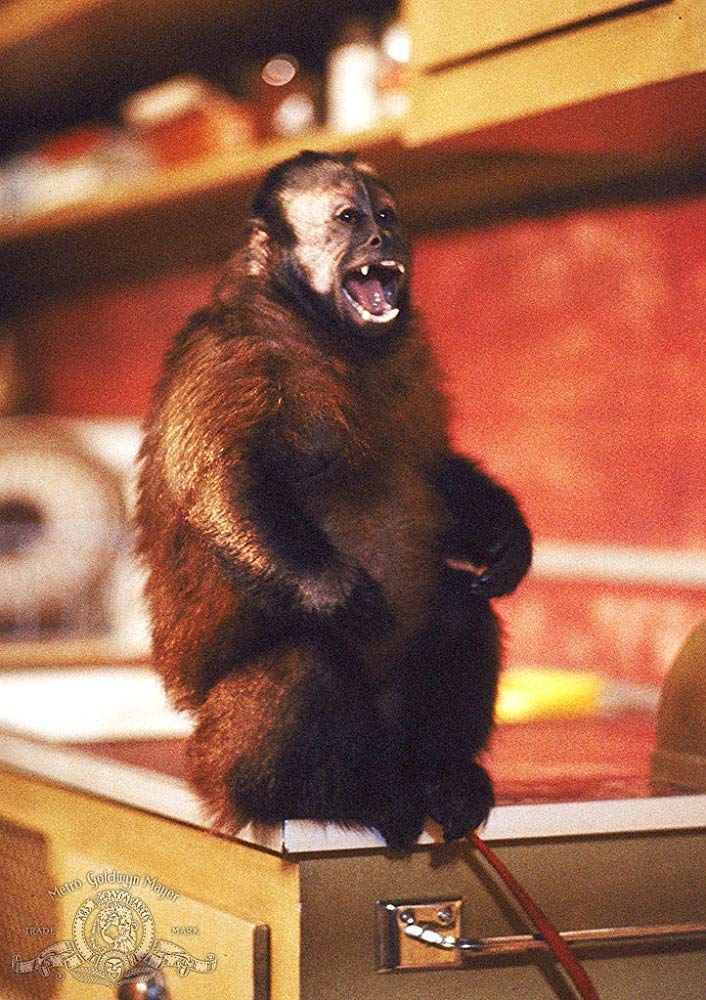

Allan, jeune homme à l’avenir prometteur, est un jour victime d’un accident qui le paralyse totalement. Grâce à Ella, un singe capucin que lui a donné son ami Geoffrey, Allan reprend goût à la vie. Seulement Geoffrey est un génie de la recherche scientifique. Sa dernière trouvaille : augmenter l’intelligence des primates en leur injectant un sérum constitué de tissus du cerveau humain. Bien entendu, Ella n’a pas échappé à ses expériences.

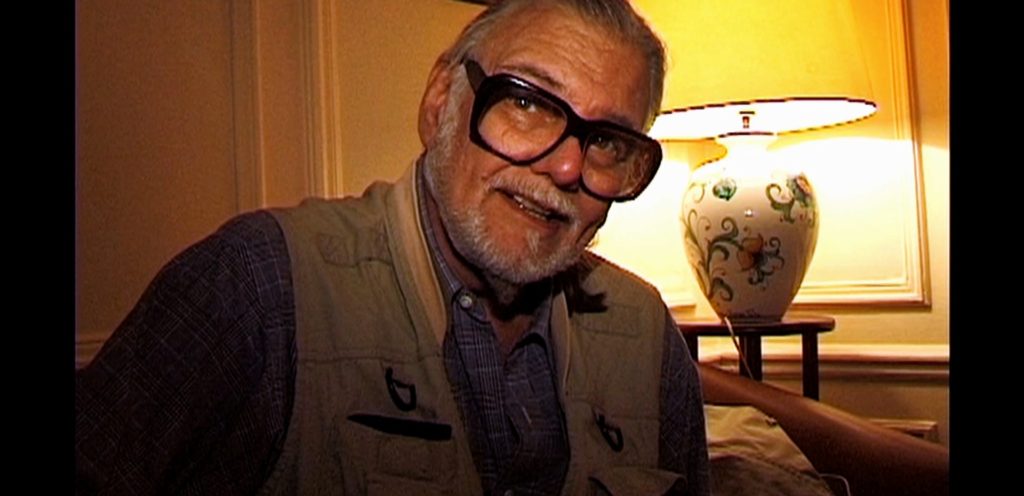

Non, l’immense George A. Romero (1940-2017) n’est pas « que » le réalisateur de films de zombies. Incidents de parcours (1988), titre français idiot de Monkey Shines, est le dixième long métrage du cinéaste. Certes, les cinéphiles retiennent essentiellement La Nuit des morts-vivants – The Night of the Living Dead (1968), Zombie (1978), Creepshow (1982) ou bien encore Le Jour des morts-vivants – Day of the Dead (1985), mais résumer la carrière du metteur en scène par ces films emblématiques serait – comme on le dit dans Last Action hero – une monumentale erreur. Incidents de parcours, réalisé trois ans après Le Jour des morts-vivants, est l’adaptation du roman de Michael Stewart, Monkey Shines. Comme il le fera en 1992 pour La Part des ténèbres, tiré du roman éponyme de Richard Bachman alias Stephen King, le réalisateur s’approprie le matériel original pour aborder les thèmes qui lui sont chers (ou « chairs » devrait-on dire), entre autres la part d’animalité présente en chaque être humain, les dérives de la science avec l’homme qui se prend pour Dieu. Méconnu en dehors du cercle de ses admirateurs, comme Knightriders (1981), Incidents de parcours mérite pourtant d’être reconsidéré et reste un sacré tour de force de George A. Romero.

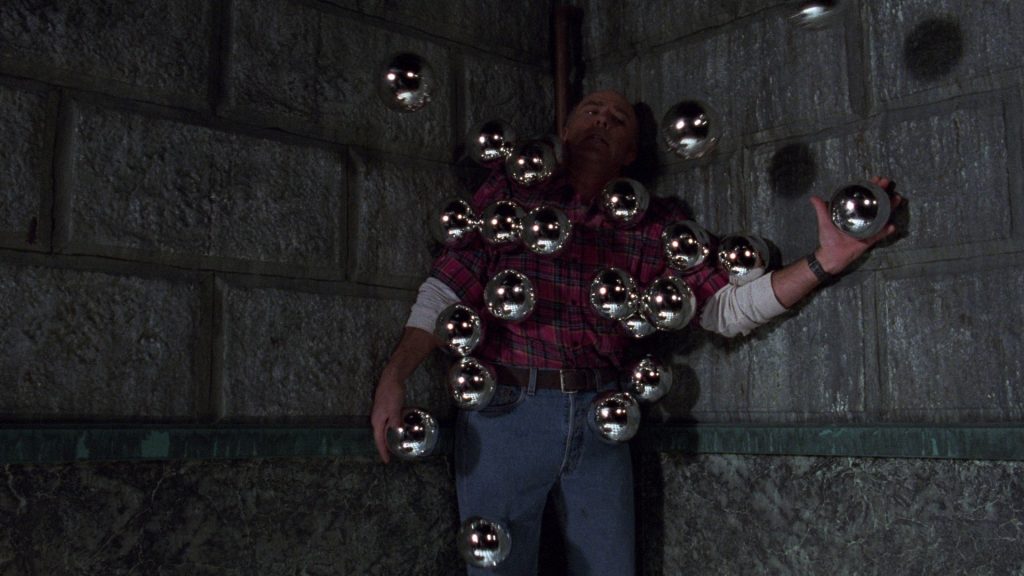

Allan Mann est un brillant étudiant en droit. Il est jeune, sportif, le monde semble s’ouvrir à lui jusqu’au jour où, victime d’un accident, il devient tétraplégique. Son monde s’écroule et bientôt Allan ne voit plus que le suicide comme porte de sortie. Pour le sortir de sa dépression, Geoffrey, un ami chercheur, lui offre alors un petit singe capucin du nom d’Ella. Elle est dressée pour accompagner et aider les handicapés dans leurs vies quotidiennes. Ella se révèle extrêmement brillante et ingénieuse et bientôt une relation fusionnelle s’instaure entre elle et son maître. Relation qui devient exclusive, Ella ne supportant pas la présence de Mélanie, la kinésithérapeute d’Allan et plus généralement toute personne s’interposant entre elle et son maître.

Trente ans après sa discrète sortie dans les salles, Incidents de parcours demeure une vraie petite leçon de mise en scène. Le rythme est lent, mais toujours maîtrisé et le récit repose sur un montage percutant qui ne laisse aucun moment de répit au spectateur. Le cinéaste est en pleine possession de ses moyens et démontre son art du storytelling. Monkey Shines se déguste comme un roman que l’on dévorerait page après page. Par ailleurs, le film n’est certainement pas à classer dans le genre épouvante, mais se révèle être un drame intimiste parasité par l’incursion du fantastique et du thriller. On pense alors à David Cronenberg ou plus spécialement à Stephen King, ami du cinéaste. Un temps pressenti pour réaliser Les Vampires de Salem à la fin des années 1970, George A. Romero avait ensuite collaboré avec l’écrivain sur Creepshow, avant de travailler sur l’adaptation de Simetierre, qui ne verra finalement pas le jour. Les deux hommes se distinguent par leur capacité à rendre le surnaturel réaliste, qui s’immisce dans le quotidien le plus banal. C’est le cas dans Incidents de parcours, qui repose également sur un excellent casting de têtes méconnues, ce qui renforce l’empathie pour les personnages.

Jason Beghe, vu dans la série Californication, qui en dehors de sa barbe postiche digne d’un hérisson mort, parvient à rendre son personnage toujours attachant malgré son ambiguïté. A ses côtés, quelques têtes plus « reconnaissables » à inscrire dans la catégorie «On ne sait jamais comment ils s’appellent », comme celle de John Pankow (Police fédérale, Los Angeles) ou bien celle désormais plus célèbre de l’excellent Stanley Tucci dans une de ses premières apparitions au cinéma. Sans oublier le charme de Kate McNeil. Mais l’un des personnages principaux s’avère le capucin, seule « star » visible sur l’affiche du film. On imagine volontiers la patience nécessaire de la part de l’équipe pour obtenir les réactions désirées, surtout pour le dernier acte, énorme morceau de bravoure où les rebondissements s’enchaînent pendant près de vingt minutes, quand l’homme doit faire face à ses instincts primaires. L’ombre d’Alfred Hitchcock plane également sur Monkey Shines, et plus particulièrement de Psychose auquel on ne peut s’empêcher de penser pour la sous-intrigue avec la mère du personnage principal, qu’il appelle plusieurs fois « Mother ».

Produit et distribué par la société Orion Pictures (Terminator, RoboCop, Platoon, Le Silence des agneaux), Incidents de parcours fait partie de ce genre de films que l’on redécouvre avec un plaisir non dissimulé. D’une part en raison de la nostalgie que l’on peut avoir pour ce genre de productions typiques des années 80, d’autre part parce qu’il s’agit d’un vrai bon film, en dehors de son happy-end convenu imposé à Romero par le studio, que l’on déterre comme une pépite en ayant la conviction qu’il mériterait une audience bien plus large.

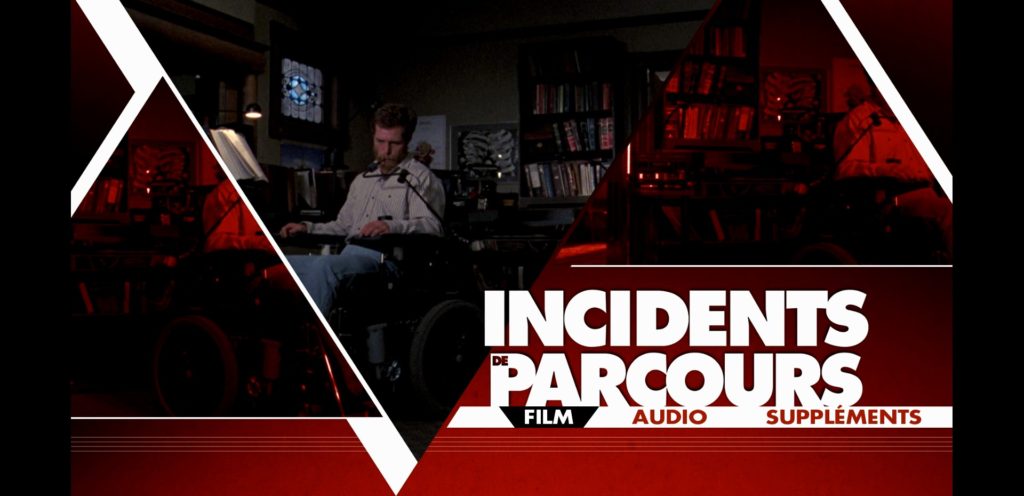

LE BLU-RAY

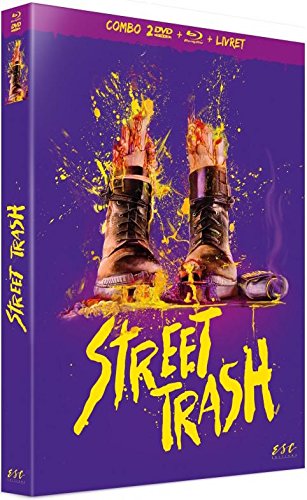

Jusqu’ici indisponible en France, Incident de parcours arrive dans les bacs en DVD et combo Blu-ray+DVD+livret exclusif (24 pages) écrit par Marc Toullec, en édition limitée, sous les couleurs de ESC Editions. Le menu principal est animé et musical.

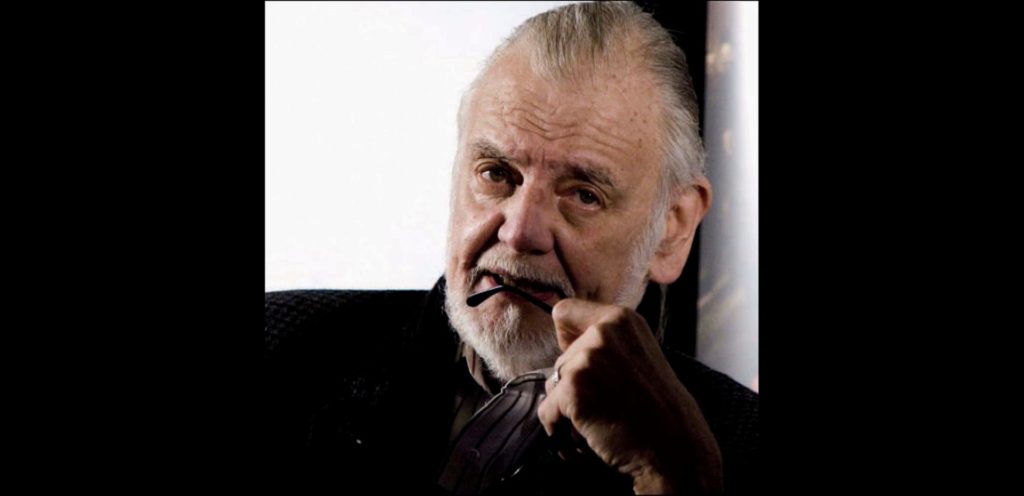

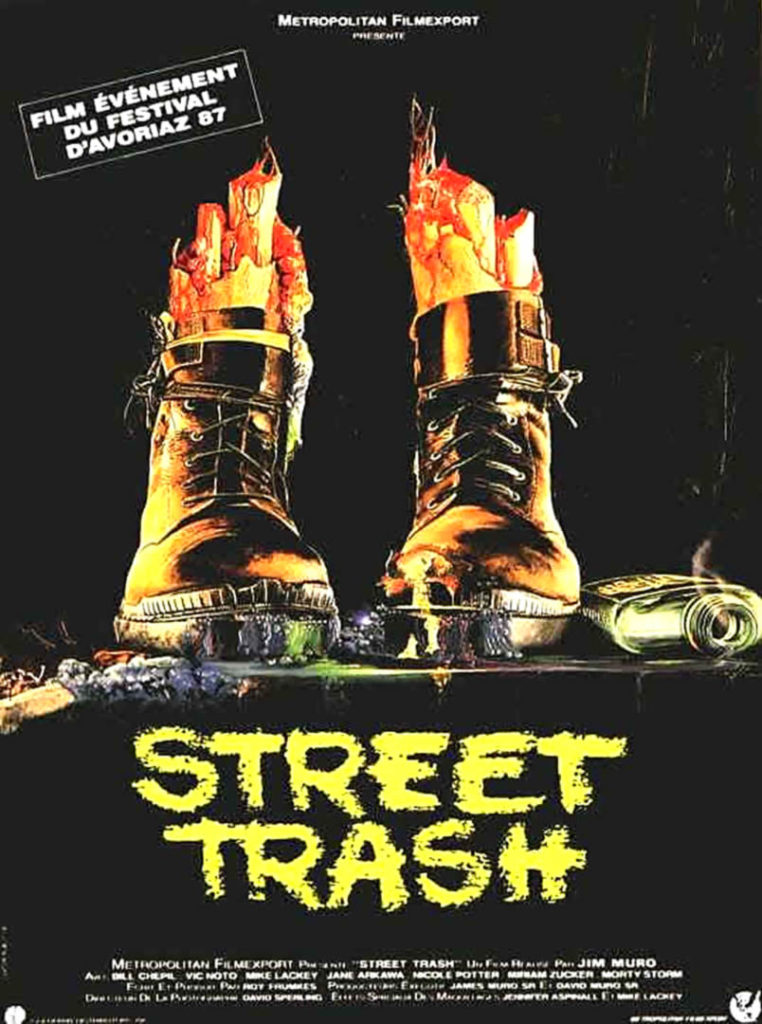

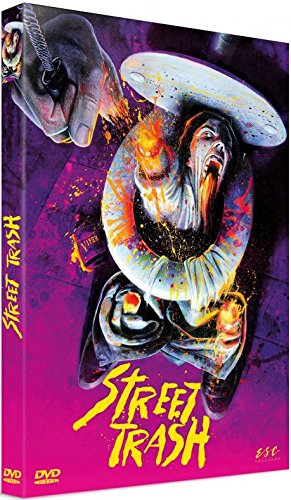

En plus des bandes-annonces d’Incidents de parcours, de Jeu d’enfant et de Street Trash, ne manquez pas l’intervention de l’excellent Julien Sévéon (22’). L’auteur de l’ouvrage George A. Romero : Révolutions, Zombies et Chevalerie (Popcorn, 2017), propose une brillante et passionnante analyse du film qui nous intéresse ici. Monkey Shines est également replacé dans la filmographie du cinéaste, tout comme les thèmes abordés sont croisés avec ceux déjà présents dans les autres opus de George A. Romero. Le journaliste aborde les conditions de tournage d’Incidents de parcours (notamment avec les capucins), indique les différences avec le roman original (inédit en France) de Michael Stewart et comment le réalisateur a su s’approprier l’histoire originale pour y mettre ses propres obsessions, en dépit d’une fin optimiste imposée par le studio. Notons également que deux courts extraits d’interviews de George A. Romero se greffent à cet entretien.

L’Image et le son

Pour son trentième anniversaire, Incidents de parcours arrive dans un nouveau master Haute-Définition et nous ne sommes pas déçus ! Avec son format respecté 1.85 et une solide compression AVC, ce Blu-ray au format 1080p permet de (re)découvrir le film de George A. Romero dans de très bonnes conditions techniques. La copie est très propre, stable et lumineuse, la restauration impressionnante, les contrastes bien équilibrés. Les détails étonnent souvent par leur précision, notamment sur les gros plans détaillés à souhait (la sueur qui brille sur le front d’Allan), les couleurs retrouvent un éclat inespéré. Le grain argentique est également bien géré, même si plus épais sur les séquences sombres.

Les versions originale et française bénéficient d’un mixage DTS HD Master Audio 2.0. Le confort acoustique est assuré dans les deux cas. L’espace phonique se révèle suffisant et les dialogues sont clairs, nets, précis, même si l’ensemble manque de vivacité sur la piste anglaise. Que vous ayez opté pour la langue de Shakespeare (conseillée) ou celle de Molière, aucun souffle ne vient parasiter votre projection et l’ensemble reste propre. Les sous-titres français ne sont pas imposés sur la version originale.

Crédits images : © ESC Editions / ESC Distribution / MGM / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © ESC Editions / ESC Distribution / MGM / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Twentieh Century Fox Home Entretainment International Corporation / ESC Editions / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Twentieh Century Fox Home Entretainment International Corporation / ESC Editions / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Roy Frumkes / ESC Editions/ Captures Blu-ray et DVD : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Roy Frumkes / ESC Editions/ Captures Blu-ray et DVD : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

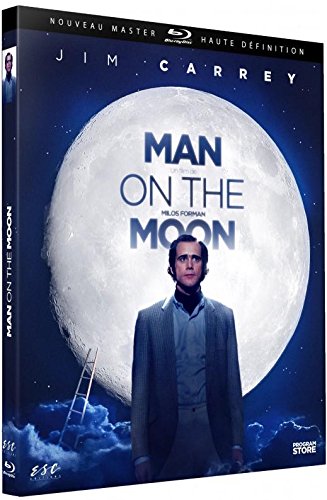

Crédits images : © ESC Editions / Program Store / Warner Bros. / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © ESC Editions / Program Store / Warner Bros. / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

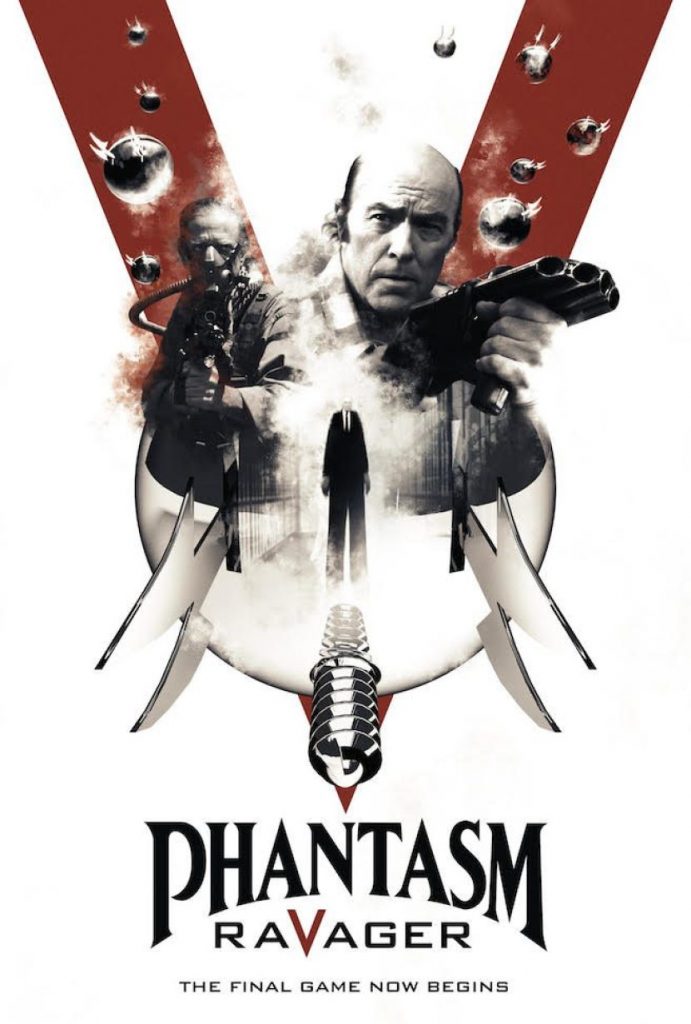

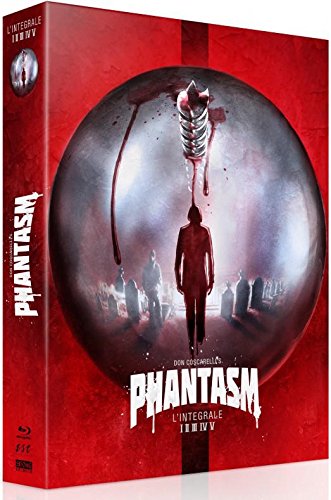

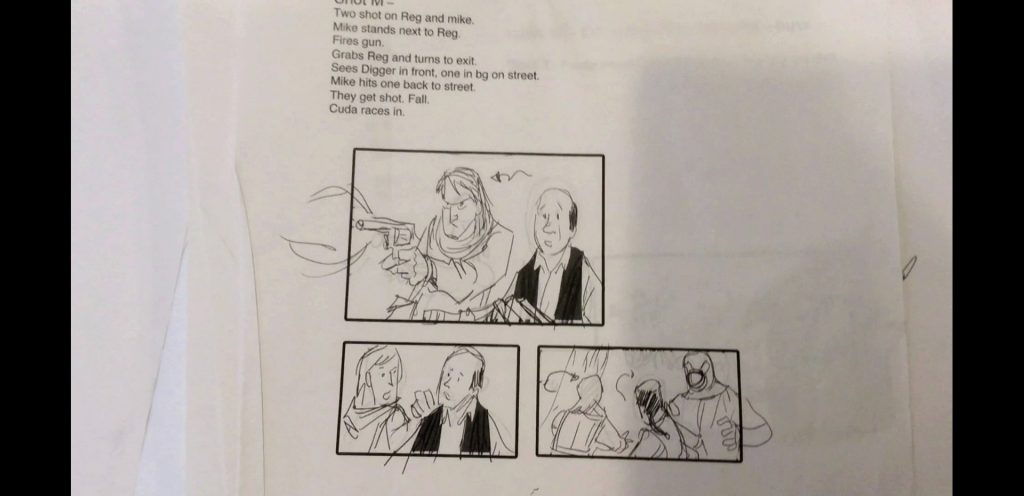

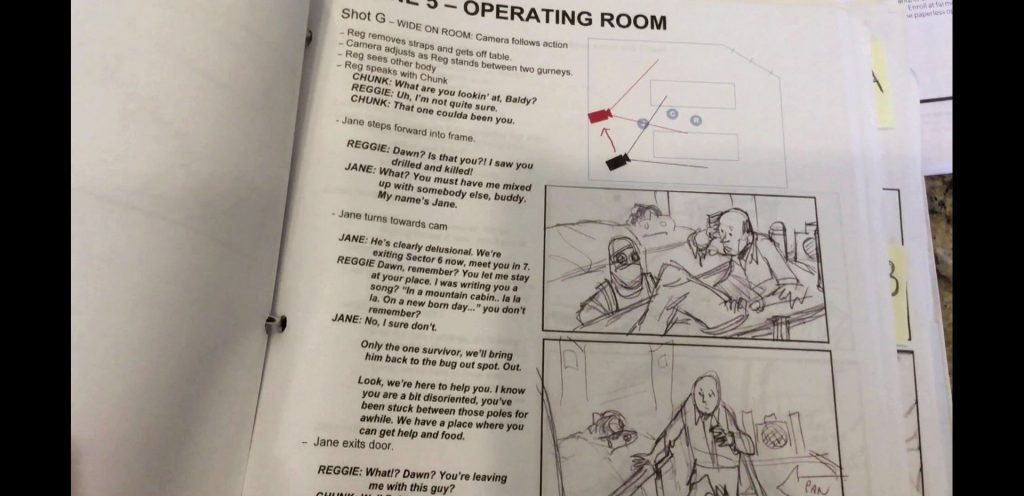

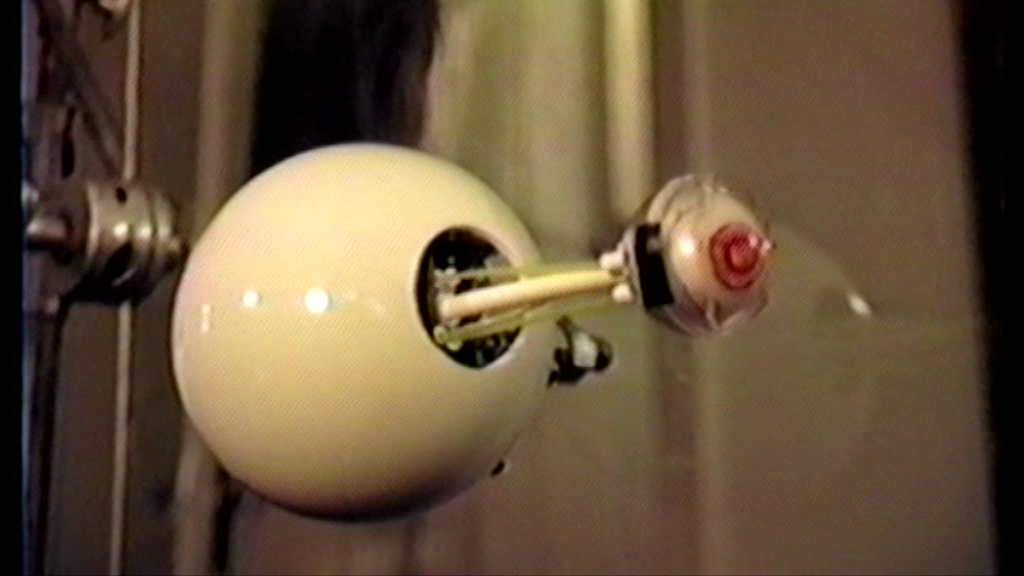

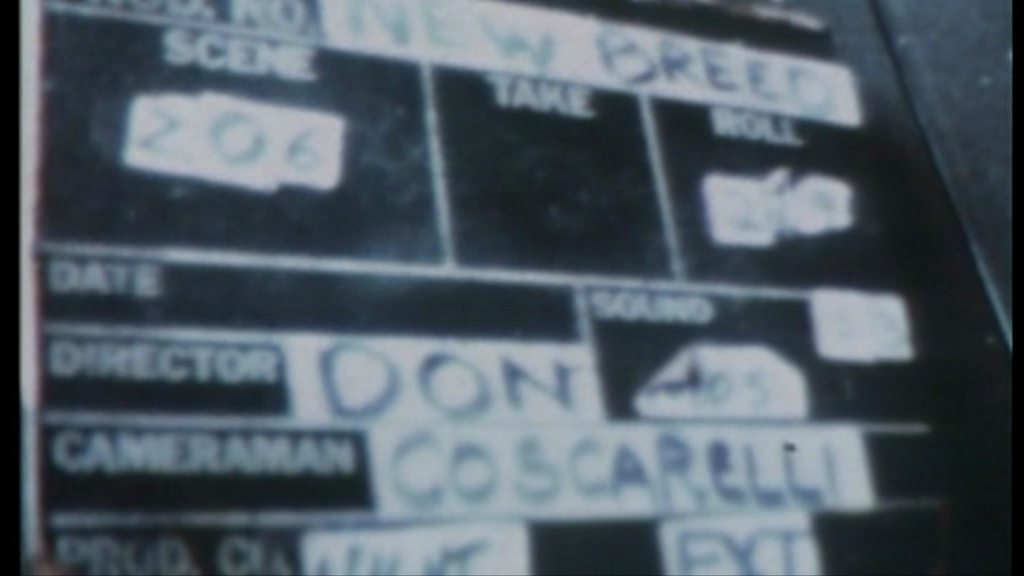

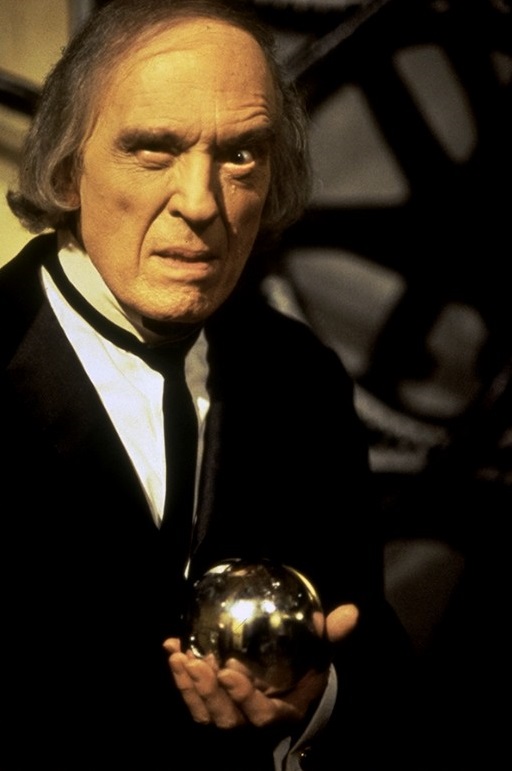

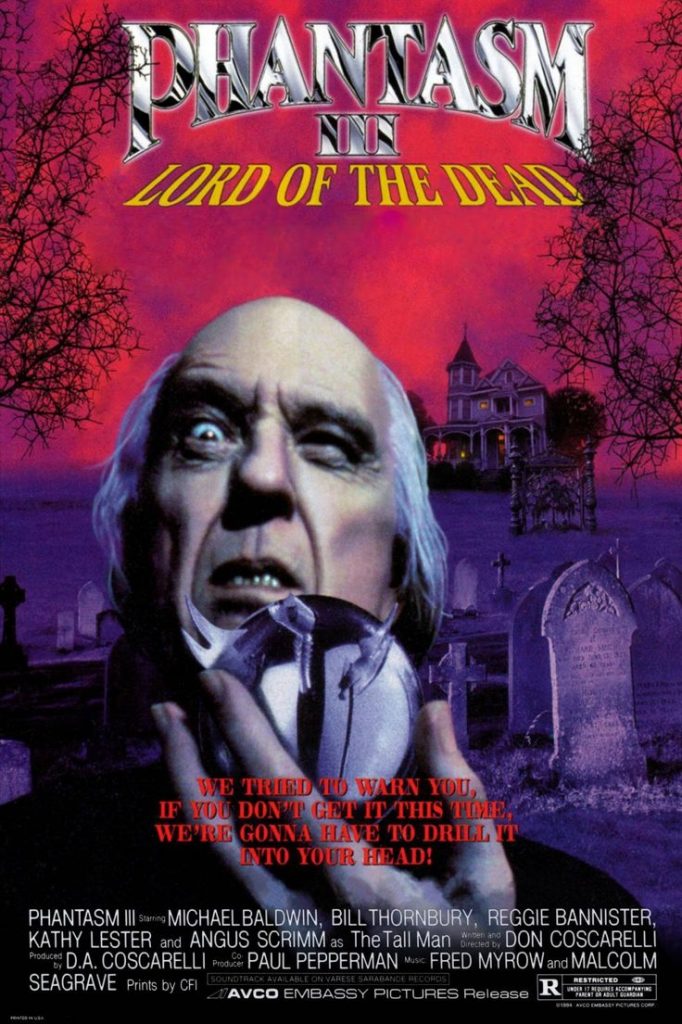

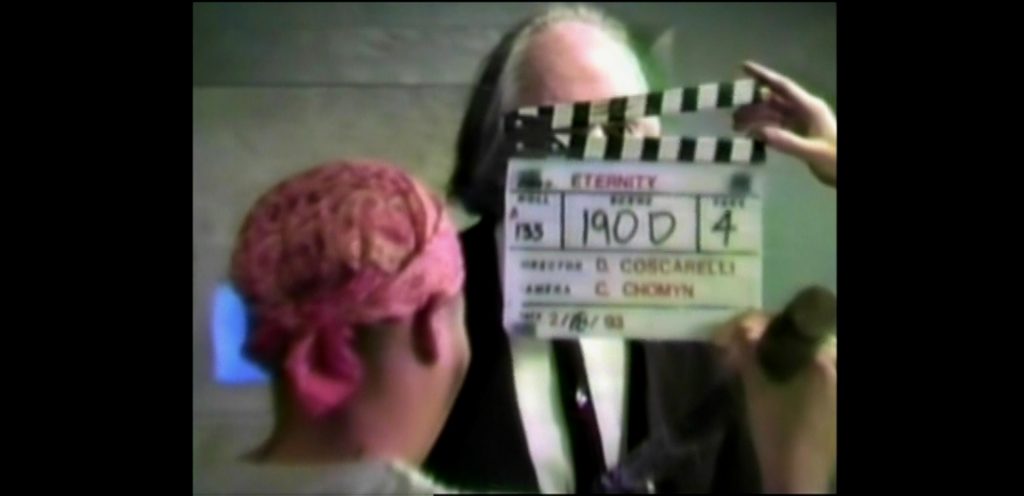

Tout ce beau petit monde revient sur ce qui a fait le succès du premier film, mais aussi ce qui a créé l’attachement et la fidélité des spectateurs d’un opus à l’autre. Les clés de la mythologie sont passées en revue, ainsi que les influences de Don Coscarelli (Un chien andalou de Luis Buñuel) et même quelques fins alternatives sont rapidement montrées !

Tout ce beau petit monde revient sur ce qui a fait le succès du premier film, mais aussi ce qui a créé l’attachement et la fidélité des spectateurs d’un opus à l’autre. Les clés de la mythologie sont passées en revue, ainsi que les influences de Don Coscarelli (Un chien andalou de Luis Buñuel) et même quelques fins alternatives sont rapidement montrées !

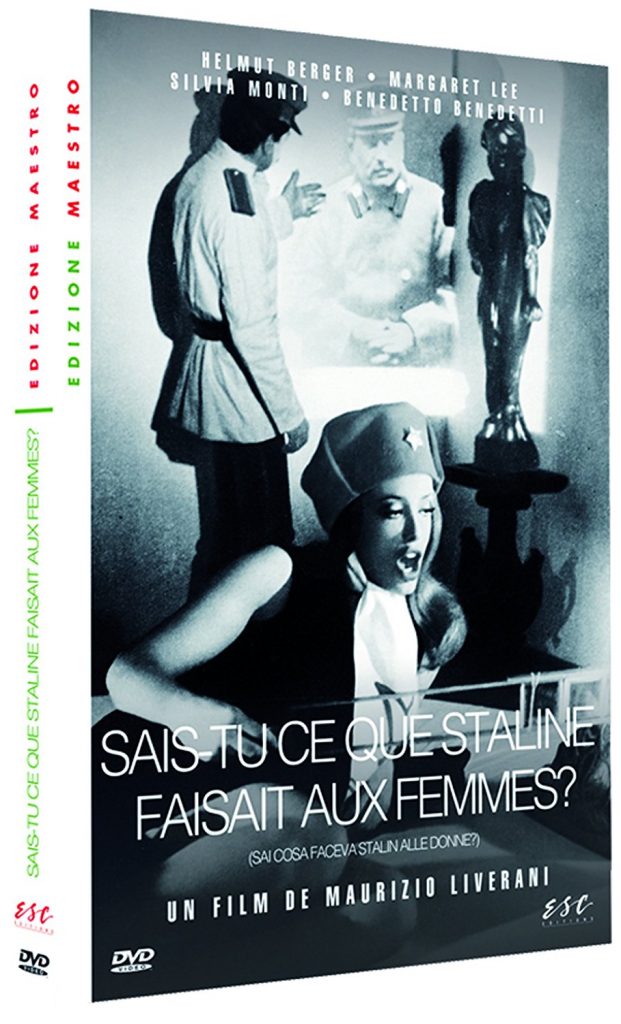

Crédits images : © ESC Editions / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © ESC Editions / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © ESC Editions / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © ESC Editions / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Fox / ESC Editions / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Fox / ESC Editions / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © R.T.I. S.P.A. / ESC Conseils/ Captures DVD : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © R.T.I. S.P.A. / ESC Conseils/ Captures DVD : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © R.T.I. S.P.A. / ESC Conseils / Captures DVD : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © R.T.I. S.P.A. / ESC Conseils / Captures DVD : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr