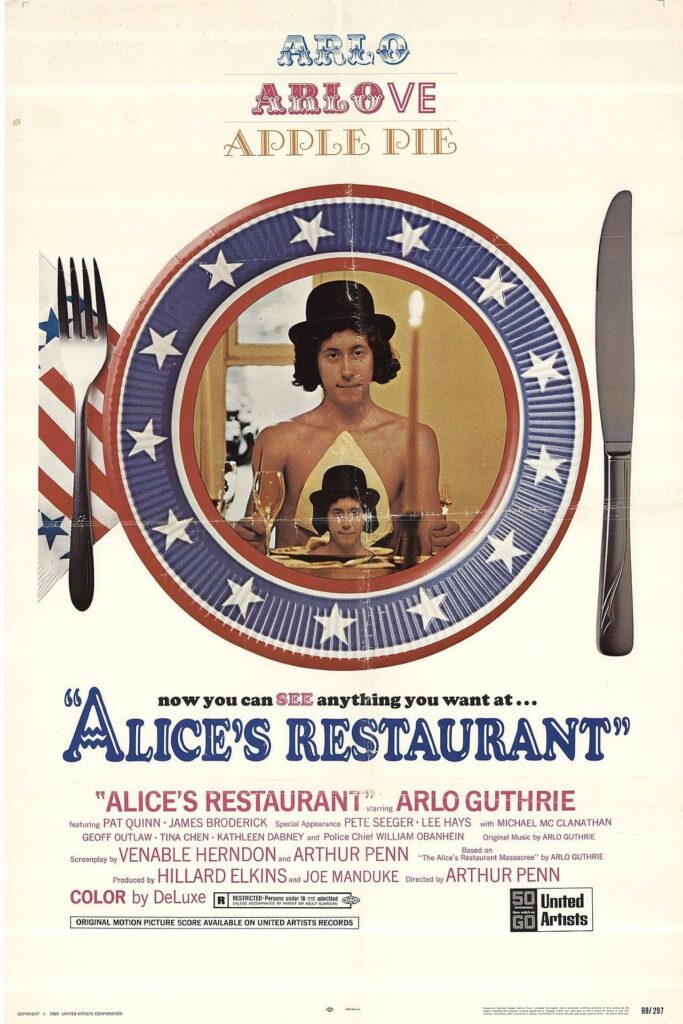

ALICE’S RESTAURANT réalisé par Arthur Penn, disponible en édition Blu-ray + DVD + CD le 16 novembre 2021 chez Rimini Editions

Acteurs : Arlo Guthrie, James Broderick, Pat Quinn, Pete Seeger, Lee Hays, Michael McClanathan, Geoff Outlaw, …

Scénario : Arthur Penn & Venable Herndon, d’après la chanson d’Arlo Guthrie

Photographie : Michael Nebbia

Musique : Arlo Guthrie

Durée : 1h50

Date de sortie initiale : 1969

LE FILM

Arlo, 22 ans, tente de trouver sa place dans l’existence grâce à la musique. Sa vie, il la partage entre les visites à l’hôpital où son père est mourant, les concerts et ses amis Alice et Ray qui viennent d’ouvrir un restaurant en ville. Mais un incident dans ce restaurant obligera Arlo à faire des choix qui mettront à l’épreuve sa liberté et ses convictions… pour toujours.

Si cela est connu aux États-Unis, on sait moins en revanche en France qu’Alice’s Restaurant, le sixième long-métrage d’Arthur Penn (1922-2010) est inspiré par une chanson, un chant-monologue plutôt, bref un tube devrait-on dire, d’Arlo Guthrie (né en 1947), Alice’s Restaurant Massacree, qui a déferlé sur les ondes en 1967. Arthur Penn est immédiatement séduit par cette ballade de près de vingt minutes, durant laquelle l’interprète et compositeur s’en prend ouvertement, mais avec humour et ironie au service militaire obligatoire qui effrayait les jeunes américains pendant que la guerre du Viêt Nam faisait rage. Né à Brooklyn, fils du chanteur folk Woody Guthrie, Arlo prenait le train en marche, mais parvenait cette fois à s’affranchir de son illustre paternel. Il n’en fallait pas plus pour qu’Arthur Penn s’empare de cette critique satirique pour dresser le portrait d’une Amérique en pleine mutation, alors que la communauté hippie voyait ses utopies fanées comme les fleurs au bout des fusils. Le réalisateur remonte aux origines de la chanson, tirée d’une histoire vraie vécue par Arlo Guthrie en 1965 et invente ce qui a pu se passer avant, durant la première heure de son film, en offrant au chanteur l’opportunité de jouer son propre rôle à l’écran. Un cas rare, pour ne pas dire unique dans l’histoire du cinéma. Cependant, Alice’s Restaurant s’inscrit logiquement dans la filmographie du cinéaste, ici entre Bonnie and Clyde (1967) et Little Big Man (1970). Alors que l’immense succès de la production de Warren Beatty lui permettait de mettre en scène ce qu’il avait envie, Arthur Penn jette son dévolu sur ce récit qui condense les idéaux des acteurs de la contre-culture, ainsi que leurs désillusions et leurs résignations. De l’automne à l’hiver, le Flower Power connaît l’éclosion, puis l’ascension, avant de s’écrouler progressivement et de s’effondrer définitivement, pour laisser place à une décennie sombre et pessimiste. Tandis qu’Easy Rider cartonnait dans les salles, Alice’s Restaurant, moins tape-à-l’oeil, plus feutré, intimiste, délicat, doux, sensoriel sûrement, passera inaperçu. Il est désormais temps de réhabiliter ce chef d’oeuvre.

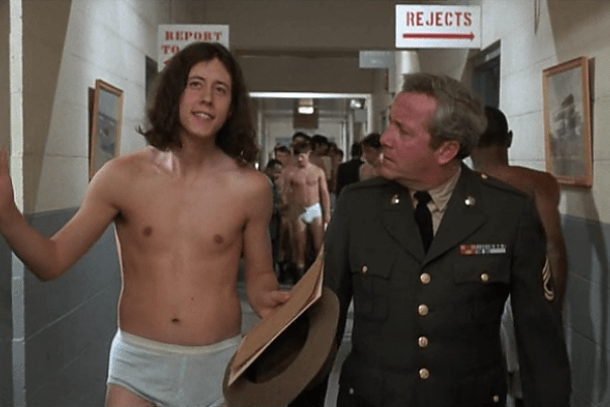

Jeune chanteur de folk-song, Arlo se rend au Rocky Mountain College pour parfaire ses études. Mais, ne pouvant s’adapter à l’atmosphère qui y règne, il le quitte et s’en va rendre visite à ses amis Alice et Ray Brock qui viennent d’acheter une église pour en faire un refuge pour tous leurs amis et ont ouvert en ville un restaurant. Pour gagner un peu d’argent, Arlo retourne à New York où il joue dans un groupe « Pop » à Greenvich Village. Son engagement terminé, Arlo va passer les fêtes de fin d’année chez Alice et Ray. Le lendemain du réveillon, Arlo et son ami Roger, se chargent de débarrasser les lieux des ordures occasionnées par la soirée. Le dépôt municipal étant fermé le jour de l’An, ils déchargent les immondices dans un autre lieu. Découverts, ils sont arrêtés et condamnés à payer cinquante dollars d’amende pour dépôt illégal d’ordures. Arlo retourne ensuite à New York pour se présenter au conseil de révision. Il est jugé inapte au service militaire. Arlo est maintenant totalement libre. Mais ce que Ray et Alice avaient essayé de créer s’avère être un échec.

« Il y a un bâtiment à New York où l’on se fait injecter, inspecter, détecter, infecter, négliger et sélectionner… »

Tout commence sur un ton enjoué, détaché, sur une voix-off d’Arlo Guthrie, dont il s’agit de la première incursion au cinéma, où il sera finalement très rare. Pourtant, ce dernier fait preuve d’un charisme nonchalant et d’une présence naturelle face à la caméra. Il sera le personnage auquel le spectateur s’identifiera du début à la fin, celui à travers lequel l’audience sera témoin des événements. Avant d’être potentiellement retenu pour aller rejoindre ceux de son âge qui ont déjà débarqué au Viêt Nam ou (ce qui serait beaucoup mieux) exempté, Arlo veut s’offrir un libre sursis et part sur les routes, à pied, ou dans son combi Volkswagen. Durant ses études où il apprend la musique (mais où son style est peu apprécié par ses professeurs), pris à partie dans un diner en raison de ses cheveux longs, jouant dans des petits bars pour gagner quelques dollars, le voyage d’Arlo (!) paraît simple, mais reflète une part cachée des États-Unis, une face souvent oubliée de l’American Dream. Sur son chemin, le jeune homme rendra visite à ses deux amis, Alice (la très rare et magnifique Patricia Quinn) et Red (James Broderick, vu plus tard dans Les Pirates du métro de Joseph Sargent et Un après-midi de chien de Sidney Lumet), deux jeunes quarantenaires, qui ont sûrement oeuvré pour voir leurs rêves utopistes se concrétiser, dont le retour de boomerang est fulgurant et les met soudainement face à la réalité : le temps les a rattrapés et ils se trouvent comme qui dirait obligés de se remettre dans le rang.

« Tout me réussit quand je ne fais pas ce que j’ai envie de faire ! ».

Éternel militant politique comme son père, Arlo Guthrie n’enfonce pas son message au marteau-piqueur, mais montre des faits et des personnages, avec humour et tendresse. Cela convient parfaitement à Arthur Penn, qui obtiendra d’ailleurs une nomination pour l’Oscar du meilleur réalisateur, qui donne à son film une légèreté de tous les instants durant la première heure, y compris durant les séquences pourtant plus difficiles, à l’instar des diverses visites d’Arlo à son père hospitalisé. Puis, comme dans Le Plongeon – The Swimmer de Frank Perry, sorti à peu près à la même période, Alice’s Restaurant bifurque sans qu’on s’y attende vers autre chose, comme un vieillissement des protagonistes, rattrapés par une réalité qu’ils tentaient alors de calfeutrer, de dissimuler.

« Fermé pour cause de nombreuses morts ».

Chef-d’oeuvre méconnu voire souvent oublié des années 60, coincé entre les films classiques hollywoodiens et le Nouvel Hollywood qui était en train d’exploser, Alice’s Restaurant est presque un film inclassable, unique en son genre, indispensable, dans lequel les « rêveurs » critiques du matérialisme, superficiel et autarcique de l’American Way of Life doivent se rendre à l’évidence, désormais ils peuvent difficilement y échapper. Non seulement les hippies personnifient une part de la population en voie d’extinction, mais aussi finalement un pan du cinéma qui se meurt. Comme le sketch de L’Éloge funèbre qui clôturera Les Nouveaux Monstres de Dino Risi, Ettore Scola et Mario Monicelli en 1977, métaphore de la disparition de la comédie italienne, Alice’s Restaurant symbolise les funérailles des ultimes utopies, de ses acteurs, ainsi que du cinéma classique hollywoodien, le tout sur la voix inoubliable de Joni Mitchell. Comme un dernier salut, avant d’affronter le monde réel, devenu nihiliste (le final de Bonnie and Clyde reste d’ailleurs l’un des plus violents de l’histoire du septième art), implacable, sans espoir de retour.

Et pourtant, la dernière image d’Alice Restaurant est celle d’un visage, celui d’Alice, vêtue de sa robe de mariage défraîchie, sur lequel toute une vie passe en une fraction de seconde. C’est tout cela Alice’s Restaurant, et bien plus.

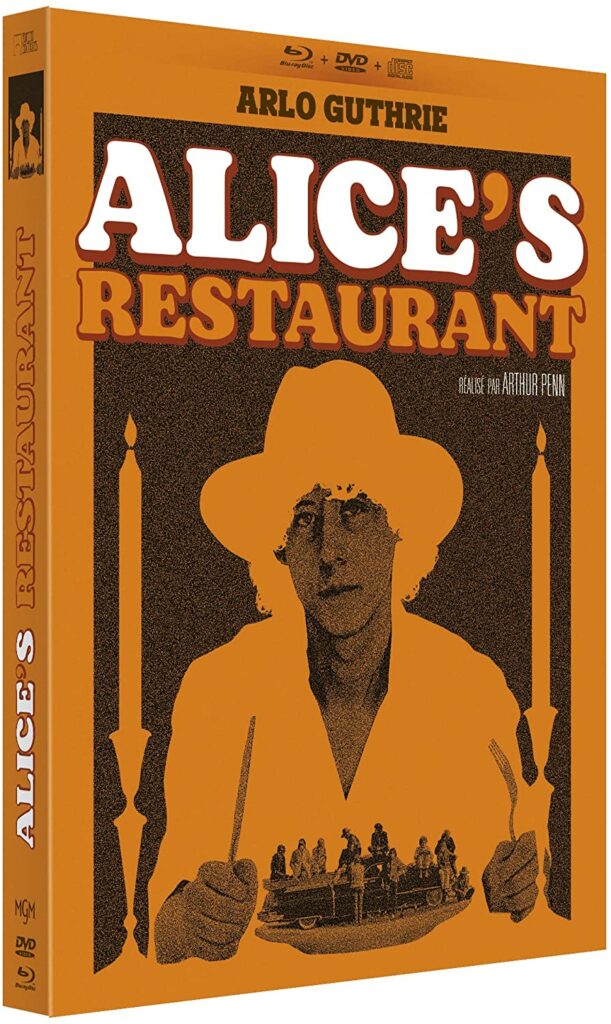

L’ÉDITION BLU-RAY + DVD + CD

Il faut remonter jusqu’en 2003 pour retrouver la seule et unique sortie en DVD d’Alice’s Restaurant en France, sous la bannière de MGM / United Artists. Une édition aujourd’hui épuisée et qui ne disposait que de la bande-annonce en guise de bonus. Oubliez tout cela, car voici enfin l’édition que l’on attendait tous du chef d’oeuvre d’Arthur Penn et ce grâce encore une fois aux bons soins de Rimini ! Un des cadeaux indispensables pour les cinéphiles, qui prend la forme d’un Digipack à trois volets, où reposent le Blu-ray, le DVD et même le CD de la bande-originale (34’ – 7 titres), comprenant entre autres la fameuse chanson à l’origine du film, d’une durée de 18 minutes ! L’ensemble est glissé dans un fourreau cartonné solide et élégant. Le menu principal est animé et musical.

Deux présentations pour le prix d’une de la part de Jean-Baptiste Thoret, réalisées par nos camarades de La Plume !

Dans la première partie, le critique-tornade démarre son intervention (Le Temps est passé, 30’) comme s’il était au milieu d’une conversation en indiquant d’emblée qu’Alice’s Restaurant se place au moment où le constat est indéniable, la contre-culture a échoué. Jean-Baptiste Thoret revient abondamment sur l’Amérique de la fin des années 1960, celle du Flower Power, de son moment de grâce en 1967, jusqu’à son apogée et son déclin en 1969, où le film d’Arthur Penn a été réalisé. L’invité de Rimini Éditions évoque les grands événements qui se sont succédés ces années-là (l’assassinat de Bob Kennedy, celui de Martin Luther King, la Manson Family, la guerre du Vietnam…), l’évolution de l’image et des idéaux du hippie. Puis, Jean-Baptiste Thoret en vient plus précisément à Alice’s Restaurant en abordant le montage, les thèmes (la fin des utopies contre-culturelles, la contre-culture ne peut être complètement déconnectée du matérialisme, Comment fait-on pour rester jeune quand on a vieilli ? Pour conserver ses illusions et le désir de liberté quand on prend de l’âge ?) en faisant parfois un parallèle avec Voyage au bout de l’enfer de Michael Cimino, en analysant certaines séquences (dont celle du cimetière, l’ultime plan sur Alice devant l’église, le remariage qui vire au pathétique), le casting, les partis-pris et les intentions (« le film se situe à la croisée exacte des utopies des années 1960 et du désenchantement des années 1970 »), l’insuccès du film à sa sortie (« car trop impressionniste pour la critique, ou manquant d’événements dramatiques ») et sur bien d’autres sujets.

On fait une petite pause et l’on revient à Jean-Baptite Thoret pour la deuxième partie de cet entretien, intitulée La Queue de comète du Summer of Love 67 (29’). Cette fois, le journaliste dissèque la carrière du chanteur Arlo Guthrie, sa chanson – de 18 minutes ! – à l’origine du film d’Arthur Penn et la façon dont le réalisateur s’est inspirée de cette dernière pour, non seulement l’adapter au cinéma, mais aussi pour créer le préquel. Il replace Alice’s Restaurant au sein de la filmographie et de la carrière d’Arthur Penn, parle d’Arlo Guthrie, ainsi que de son père Woody (lui-même chanteur et guitariste folk américain), sur le personnage principal (interprété par Arlo Guthrie lui-même, dans son propre rôle)…Puis Jean-Baptiste Thoret revient une fois de plus, mais évite la redondance, sur le portrait de l’Amérique dressé par Arthur Penn, sur le spectre du Viêt Nam qui hante le film comme un fantôme funèbre, sur les partis-pris (l’humour de la première heure laisse place à un goût amer qui s’accentue jusqu’à la toute dernière image, « un des plans les plus importants du cinéma américain de la fin des années 1960 ») et encore sur d’autres points, qu’il est ici difficile de résumer tant le bonhomme est généreux, prolixe et passionnant.

L’interactivité se clôt sur la bande-annonce originale, un bonus à part entière car présentée par Arlo Guthrie lui-même.

L’Image et le son

C’est avec un immense plaisir de (re)découvrir Alice’s Restaurant dans de belles conditions ! Le master HD (1080p, AVC), vraisemblablement identique à celui sorti aux États-Unis sous les couleurs d’Olive Films, affiche une propreté très largement satisfaisante (des poussières subsistent, ainsi que des griffures et des tâches, mais rien de grave), restituant des contrastes suffisamment tranchés, tout en délivrant un certain relief, un piqué convenablement acéré, une clarté appréciable, des couleurs élégantes et des détails étonnamment foisonnants à plusieurs reprises. La copie demeure stable. Malgré quelques flous sporadiques, vraisemblablement d’origine, le film d’Arthur Penn a bénéficié d’un lifting raisonnable, tout en conservant le merveilleux grain de la photo du chef opérateur Michael Nebbia.

Alice’s Restaurant ne dispose visiblement pas d’un doublage français. Comme pour l’image, le mixage anglais mono a subi une restauration évidente. Les dialogues sont clairs, l’entêtante partition d’Arlo Guthrie berce harmonieusement les oreilles, aucun souffle ou craquement intempestif n’est à signaler. Quelques échanges paraissent plus étouffés, mais dans l’ensemble l’écoute demeure limpide. Les sous-titres ne sont pas imposés.