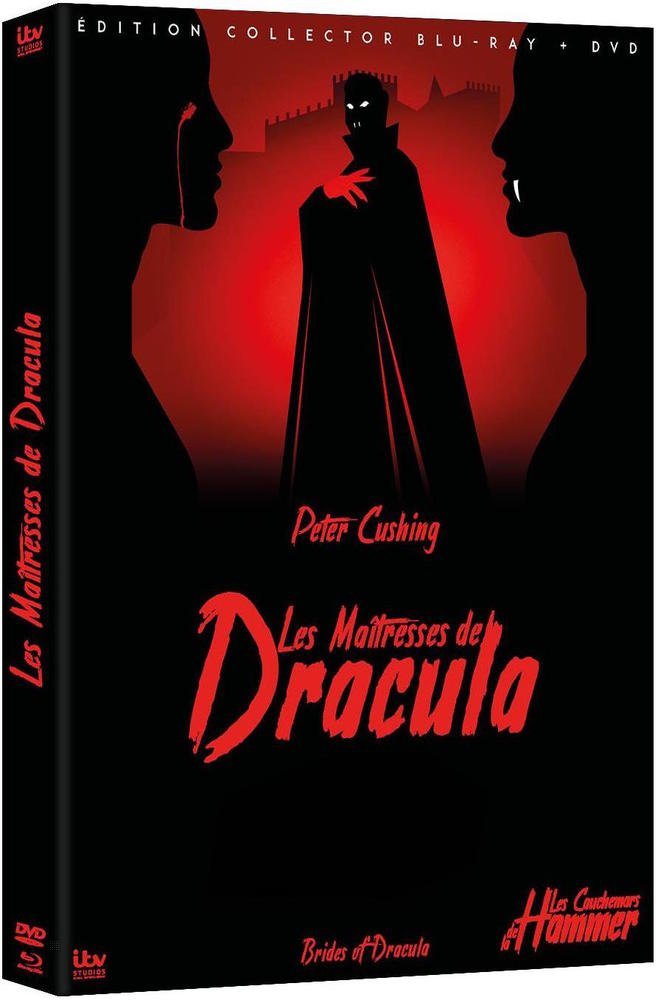

LES MAÎTRESSES DE DRACULA (The Brides of Dracula) réalisé par Terence Fisher, disponible en DVD et combo Blu-ray+DVD le 7 novembre 2017 chez Elephant Films

Acteurs : Peter Cushing, Martita Hunt, Yvonne Monlaur, Freda Jackson, David Peel, Miles Malleson, Henry Oscar, Mona Washbourne, Michael Ripper…

Scénario : Jimmy Sangster, Peter Bryan, Edward Percy

Photographie : Jack Asher

Musique : Malcolm Williamson

Durée : 1h25

Date de sortie initiale : 1960

LE FILM

Marianne a accepté un poste d’institutrice dans un pensionnat pour jeune fille. Alors qu’elle traverse la Transylvanie, son cocher l’abandonne dans un village, où elle trouve refuge dans une auberge. Malgré les mises en garde du propriétaire des lieux, elle accepte l’invitation de la baronne Meinster à passer la nuit dans son château. Heureusement pour elle, Van Helsing, docteur en philosophie, théologie et professeur de métaphysique, poursuit dans la région sa chasse aux vampires.

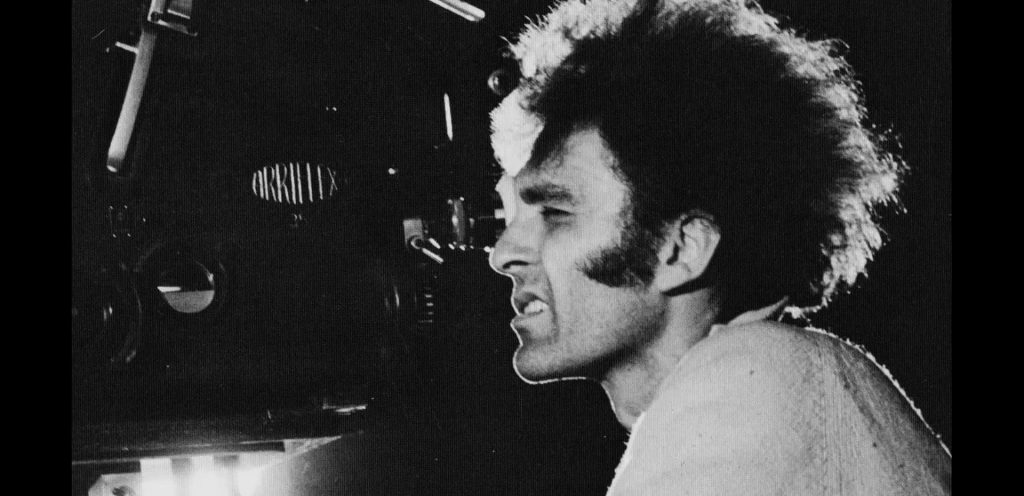

Les Maîtresses de Dracula – The Brides of Dracula est et demeure l’un des opus emblématiques de la mythique Hammer. Si le titre est quelque peu mensonger puisque le célèbre Comte n’apparaît pas une seconde à l’écran (pas de Christopher Lee ici) mais laisse sa place à l’un de ses disciples, ce film fantastique, dans tous les sens du terme, reste l’un des plus grands films de vampires, réalisé par l’expert en la matière (mais pas que), le maître Terrence Fisher. Le cinéaste britannique (1904-1980), qui avait auparavant signé Frankenstein s’est échappé (1957), Le Cauchemar de Dracula (1958), La Revanche de Frankenstein (1958), Le Chien des Baskerville (1959) et La Malédiction des pharaons (1959), retrouve à nouveau l’immense Peter Cushing, qui revêt le costume du professeur Van Helsing pour la seconde fois de sa carrière – il l’incarnera au total cinq fois, du Cauchemar de Dracula (1958) à La Légende des sept vampires d’or (1974), dernier film de la saga – dans lequel il crève l’écran une fois de plus, au point de devenir le véritable héros de ce nouvel épisode, pour ne pas dire de la franchise.

L’histoire se passe en Transylvanie. Marianne Danielle (Yvonne Monlaur), une jeune institutrice en route pour occuper un emploi dans un pensionnat pour jeunes filles, est abandonnée dans un village par son cocher. À l’auberge où elle se réfugie, elle ne tient pas compte des avertissements des propriétaires du lieu et accepte l’offre de la baronne Meinster (Martita Hunt) de passer la nuit dans sa demeure. Au château, de la fenêtre de sa chambre, elle aperçoit le fils de la baronne (David Peel). Celle-ci lui déclare qu’il est fou et qu’elle doit le garder prisonnier dans sa chambre. Plus tard, Marianne le rencontre et celui-ci lui déclare que sa mère a usurpé ses terres par jalousie. La jeune fille le croit et décide de l’aider. Elle vole la clé de la chaîne qui le tient prisonnier et la lui donne. La baronne apprend horrifiée ce qui s’est passé. Son fils, délivré, apparaît et lui ordonne de la suivre. Marianne entend les cris hystériques de la servante Greta (Freda Jackson) qui la force à regarder le corps assassiné de la baronne et les marques de perforation sur sa gorge. Marianne s’enfuit dans la nuit. Le lendemain, elle est recueillie par le docteur Van Helsing (Peter Cushing), toujours à la poursuite des non-morts.

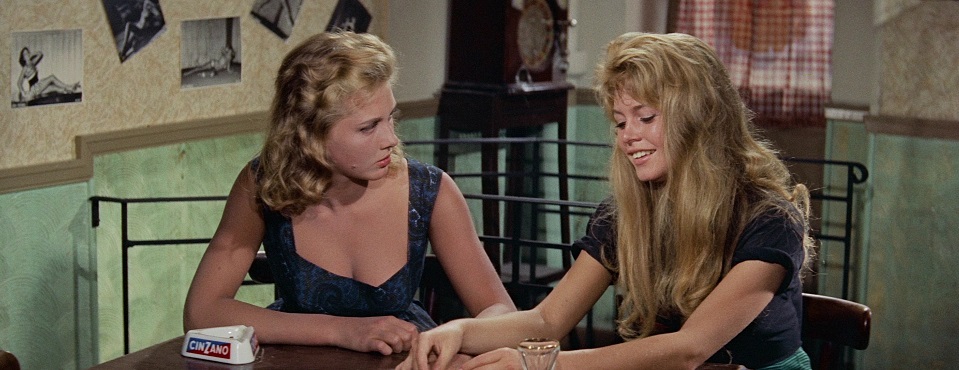

Les Maîtresses de Dracula est une référence du genre. Premièrement par ses partis pris stylisés et sophistiqués. La photographie du chef opérateur Jack Asher, complice de Terence Fisher, a su marquer les esprits avec l’utilisation de couleurs baroques, à dominante rose. Une esthétique qui inspirera moult cinéastes à l’instar de Dario Argento pour ses œuvres les plus célèbres. D’autre part, la mise en scène de Terence Fisher, sans cesse inventive, traverse les années sans prendre de rides. Le cadre et le découpage sont constamment au service du récit, ou plutôt du « conte de fées pour adultes » comme aimait le dire le réalisateur. Enfin, le casting est au diapason. Si Peter Cushing, monstre de charisme et de talent, vole toutes les scènes à chaque apparition, Les Maîtresses de Dracula donne également la vedette à la belle Yvonne Monlaur. La comédienne française, révélée dans Le Cirque des horreurs (1960) de Sidney Hayers, est considérée comme l’une des plus grandes Hammer Girls. Son magnétisme et son érotisme innocent ne sont pas pour rien dans la très grande réussite du film. Il en est de même pour le méconnu David Peel, qui interprète ici le fameux Baron Meinster, créature aux dents longues, enchaîné par sa mère, jusqu’à ce que cette dernière se faire mordre par sa progéniture. Il fallait vraiment oser parler de complexe d’Oedipe dans ce contexte !

Terence Fisher utilise la sexualité de son acteur, gay revendiqué, pour apporter sa pierre à l’édifice du genre. Le vampire a toujours été associé au sexe, par l’excitation que la créature exerce souvent auprès des femmes, mais le cinéaste attaque ici frontalement cette facette. Personnage à la fois asexué et pourtant sexuel, beau et repoussant, qui se repaît aussi bien du sang des femmes que des hommes, le Baron Meinster envoûte son entourage, pour mieux les appâter. De son côté, en prenant les choses en main, Van Helsing devient celui qui non seulement s’oppose au vampire, mais également celui qui va traverser toutes les épreuves, y compris celle de revenir quasiment d’entre les morts par son seul courage et son intelligence, pour sauver la jeune femme et débarrasser la planète d’un des non-morts qu’il poursuit sans relâche.

Le final dans le moulin – magnifique décor gothique – éclairé par les rayons de la Lune est anthologique, tout comme le duel final, où la ruse du professeur l’emporte sur l’affrontement physique, en retournant les forces du mal contre le démon. Ou quand les ailes d’un moulin deviennent un crucifix géant ! C’est grand, c’est virtuose, c’est Terence Fisher, qui reviendra au célèbre vampire en 1966 avec Dracula, prince des ténèbres, avec le retour de Christopher Lee dans le rôle-titre.

LE BLU-RAY

Les Maîtresses de Dracula est disponible en DVD et combo Blu-ray/DVD chez Elephant Films. Cette édition contient également un livret collector de 20 pages, ainsi qu’une jaquette réversible avec choix entre facings « moderne » ou « vintage ». Le boîtier Blu-ray est glissé dans un fourreau. Le menu principal est animé et musical.

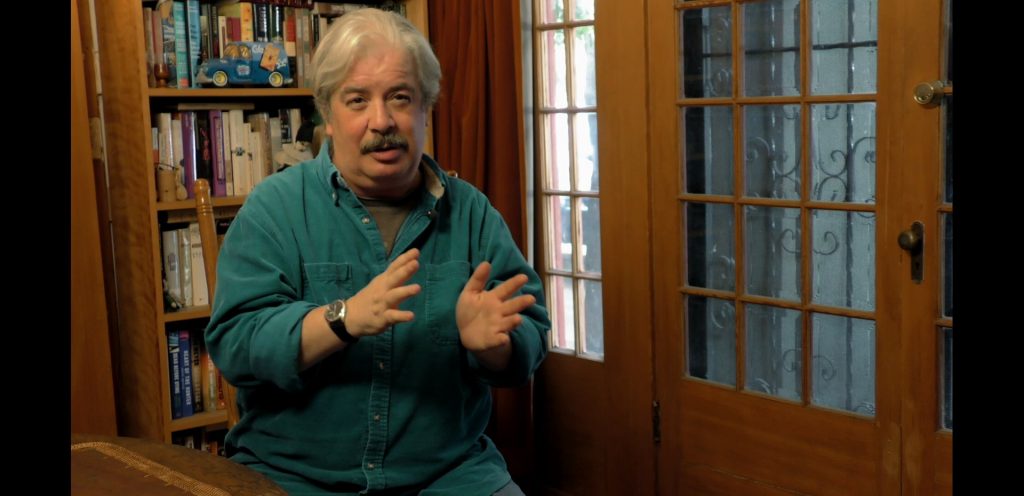

Bravo à Elephant Films qui nous livre ici l’une de ses meilleures présentations. On doit cette grande réussite à Nicolas Stanzick, auteur du livre Dans les griffes de la Hammer: la France livrée au cinéma d’épouvante. Dans un premier module de 10 minutes, ce dernier nous raconte l’histoire du mythique studio Hammer Film Productions. Comment le studio a-t-il fait sa place dans l’Histoire du cinéma, comment le studio a-t-il réussi l’exploit de susciter un véritable culte sur son seul nom et surtout en produisant de véritables auteurs ? Comment les créateurs du studio ont-ils pu ranimer l’intérêt des spectateurs pour des mythes alors tombés en désuétude ou parfois même devenus objets de comédies ? Nicolas Stanzick, véritable érudit, passionnant, passe en revue les grands noms (Terence Fisher bien évidemment, Christopher Lee, Peter Cushing) qui ont fait le triomphe de la Hammer dans le monde entier, mais aussi les grandes étapes qui ont conduit le studio vers les films d’épouvante qui ont fait sa renommée. Voilà une formidable introduction !

Nous trouvons ensuite une très émouvante et délicate interview de la comédienne Yvonne Monlaur, Marianne Danielle dans Les Maîtresses de Dracula, qui revient avec visiblement beaucoup de plaisir sur son travail avec Terence Fisher (« tellement gentil, cool et relax ! »), Peter Cushing et David Peel (12’). Très élégante, belle et douce, Yvonne Monlaur partage ses souvenirs de tournage, évoque son personnage, les prises de vue aux studios Bray (près de Londres) et se souvient avec émotion de la présentation du film lors d’une rétrospective de la Hammer au musée Orsay en 2011, où elle avait rencontré les fans français. Un carton indique qu’Yvonne Monlaur est décédée le 18 avril 2017, visiblement peu de temps après cet entretien.

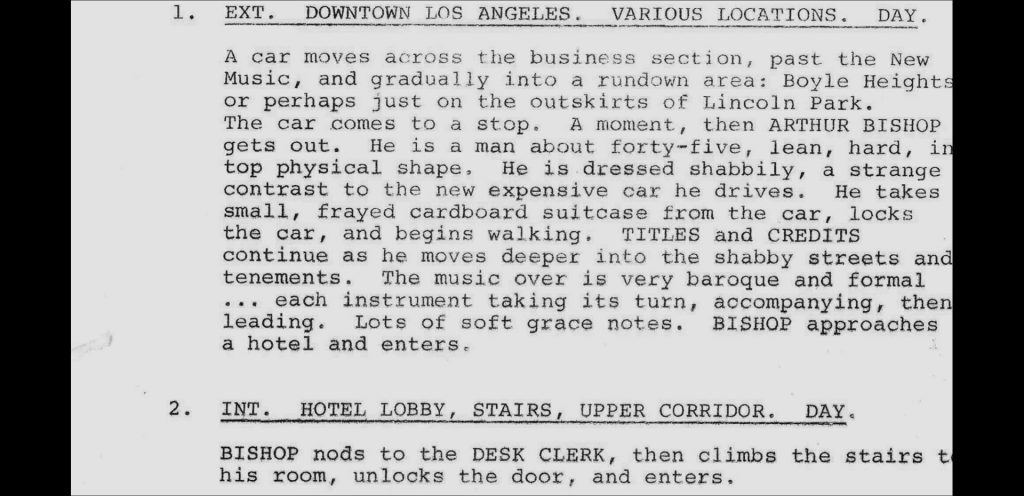

Retrouvons ensuite Nicolas Stanzick pour la présentation des Maîtresses de Dracula (26’). Evidemment, ce module est à visionner après avoir vu ou revu le film puisque les scènes clés sont abordées. Comme lors de sa présentation de la Hammer, Nicolas Stanzick, toujours débordant d’énergie et à la passion contagieuse, indique tout ce que le cinéphile souhaiterait savoir sur la production des Maîtresses de Dracula. Autrement dit la genèse compliquée du film en raison de nombreuses réécritures (trois scénaristes crédités), l’évolution de l’histoire, les éléments non retenus mais repris trois ans après dans Le Baiser du vampire de Don Sharp, le casting, les conditions de tournage. Nicolas Stanzick indique que Terence Fisher a su faire fi des incohérences et zones d’ombre du scénario, héritées des réécritures multiples, pour en faire à l’écran des éléments mystérieux et surtout un des plus grands films gothiques de l’époque. Le journaliste abord ensuite le mythe du vampire dans l’oeuvre de Terence Fisher, notamment dans sa trilogie constituée du Cauchemar de Dracula – Les Maîtresses de Dracula – Dracula, prince des ténèbres, ainsi que la place de plus en plus prépondérante de Van Helsing face aux créatures qu’il combat.

Pour finir, Yvonne Monlaur lit une critique des Maîtresses de Dracula, écrite par Michel Caen et publiée dans la revue de cinéma Midi-Minuit à la sortie du film (2’).

L’interactivité se clôt sur un lot de bandes-annonces et une galerie de photos.

L’Image et le son

Le Blu-ray est au format 1080p (AVC) et le film présenté dans son format respecté. L’image des Maîtresses de Dracula a été excellemment restaurée. Le grain est présent mais très bien géré, la définition est souvent exemplaire, la propreté indéniable, aucune scorie à l’horizon à part quelques points noirs, la superbe photo de Jack Asher flatte constamment les rétines, la stabilité est de mise et même le piqué est à l’avenant sur certaines séquences, y compris sur les scènes en intérieur. Les couleurs sont claires et vraiment très belles, les contrastes denses. L’apport HD pour ce titre est vraiment indispensable. Un très beau lifting qui enterre définitivement l’édition DVD éditée par Bach Films en 2007.

Le film est disponible en version originale ainsi qu’en version française DTS HD Master Audio mono d’origine. Sans surprise, la piste anglaise l’emporte haut la main sur son homologue, surtout du point de vue homogénéité entre les voix des comédiens, la musique et les effets sonores. La piste française mise un peu trop sur les dialogues, au détriment des ambiances annexes et de l’habillage musical. Dans les deux cas, point de souffle à déplorer. Les sous-titres français ne sont pas imposés sur la version originale.

Crédits images : © Elephant Films / Unversal Pictures / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Pathé / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Pathé / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

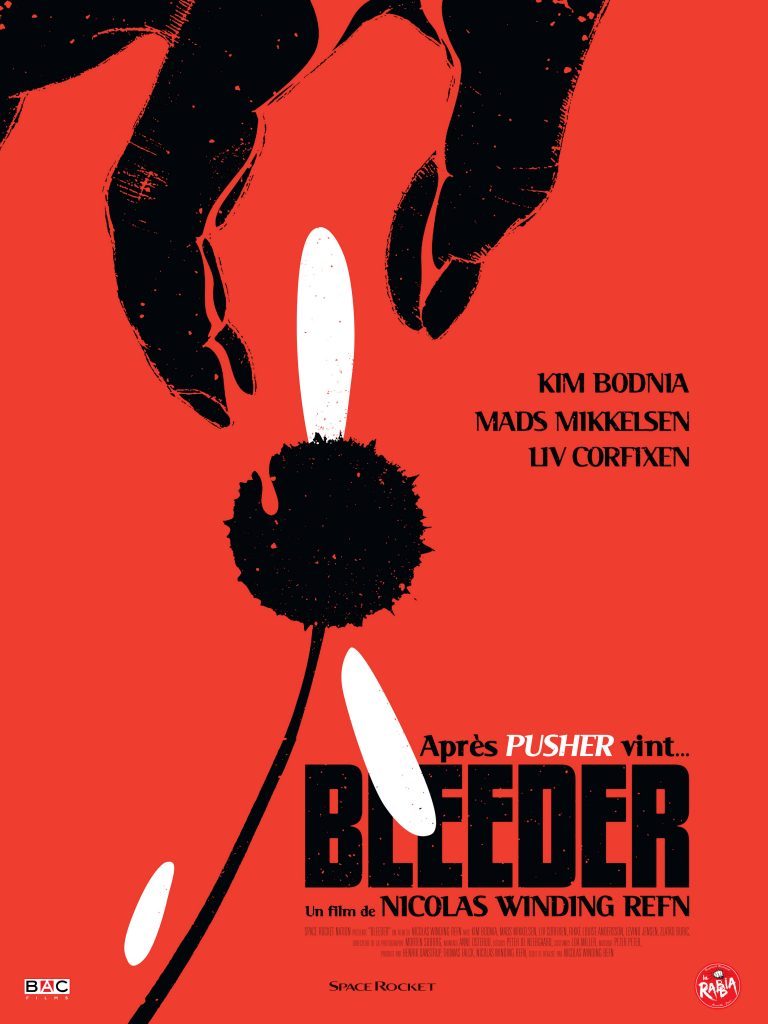

Particulièrement lent, ce supplément filmé sur un fond gris et triste, se suit avec difficulté et même avec pas mal d’ennui, mais on peut s’amuser du côté gamin pourri-gâté capricieux du réalisateur de 47 ans. Nous retiendrons essentiellement toutes les interventions de Mads Mikkelsen, qui évoque ses débuts devant la caméra et dont la modestie n’a d’égale que son immense talent.

Particulièrement lent, ce supplément filmé sur un fond gris et triste, se suit avec difficulté et même avec pas mal d’ennui, mais on peut s’amuser du côté gamin pourri-gâté capricieux du réalisateur de 47 ans. Nous retiendrons essentiellement toutes les interventions de Mads Mikkelsen, qui évoque ses débuts devant la caméra et dont la modestie n’a d’égale que son immense talent.

Crédits images : © La Rabbia / M6 vidéo / Bac Films / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © La Rabbia / M6 vidéo / Bac Films / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

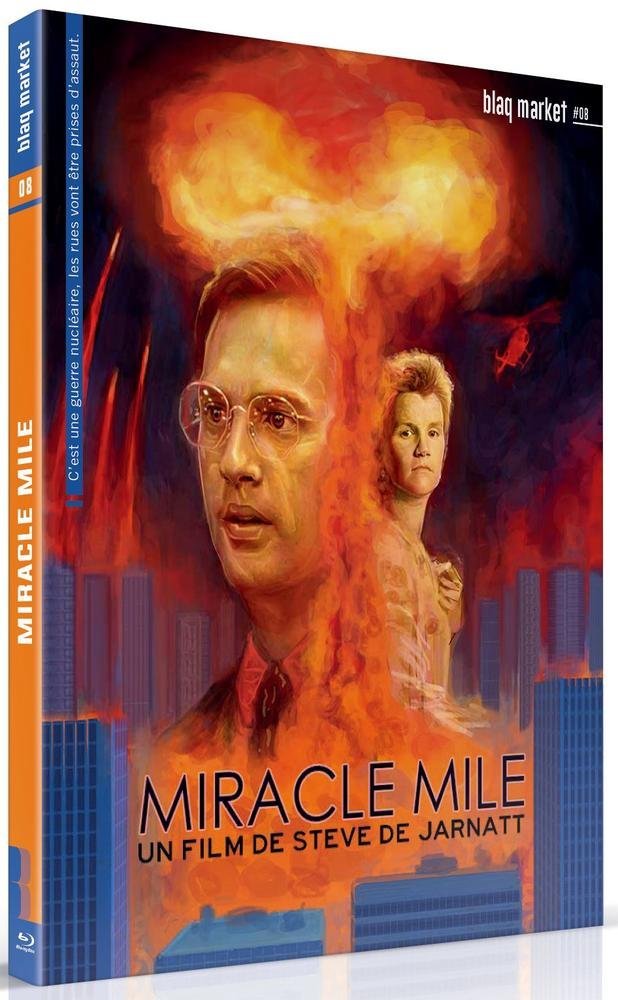

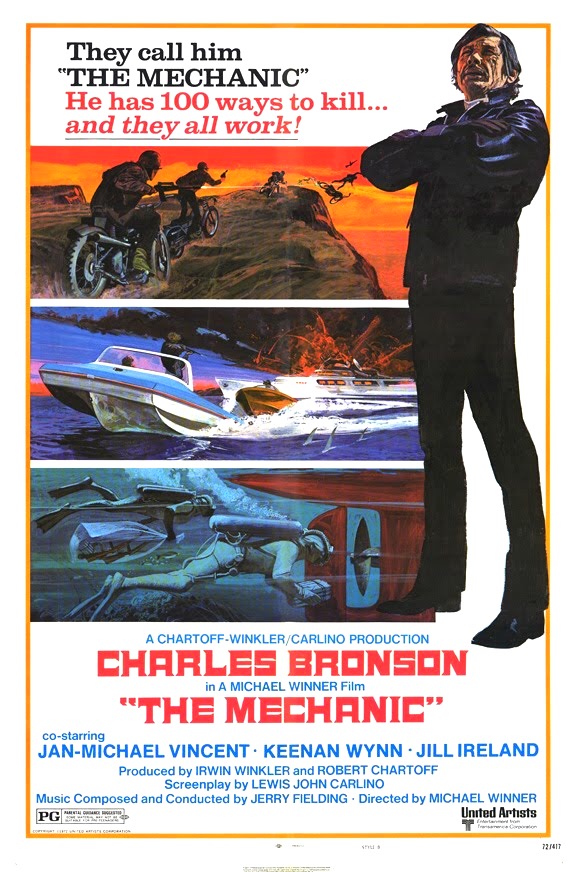

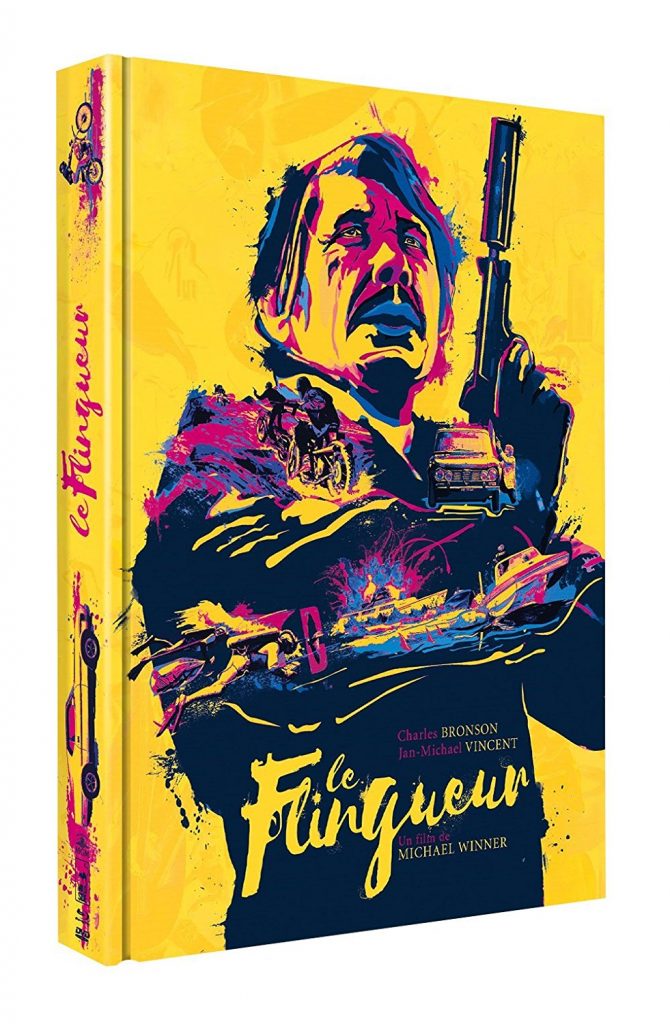

Crédits images : © MGM / Blaq Out / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © MGM / Blaq Out / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Ses films sont passés au peigne fin, tout comme la vie privée (et donc publique) du réalisateur, puisque le documentaire se plaît à revenir sur chacune des histoires d’amour de Roger Vadim avec Brigitte Bardot, Annette Stroyberg, Catherine Deneuve, Jane Fonda et Marie-Christine Barrault. Très bien réalisé, le film d’Olivier Nicklaus dévoile également des scènes coupées de Et Dieu…créa la femme, notamment une scène suggérée du personnage de Jean-Louis Trintignant faisant un cunnilingus à Brigitte Bardot. Pas étonnant que la censure ait vu rouge.

Ses films sont passés au peigne fin, tout comme la vie privée (et donc publique) du réalisateur, puisque le documentaire se plaît à revenir sur chacune des histoires d’amour de Roger Vadim avec Brigitte Bardot, Annette Stroyberg, Catherine Deneuve, Jane Fonda et Marie-Christine Barrault. Très bien réalisé, le film d’Olivier Nicklaus dévoile également des scènes coupées de Et Dieu…créa la femme, notamment une scène suggérée du personnage de Jean-Louis Trintignant faisant un cunnilingus à Brigitte Bardot. Pas étonnant que la censure ait vu rouge.

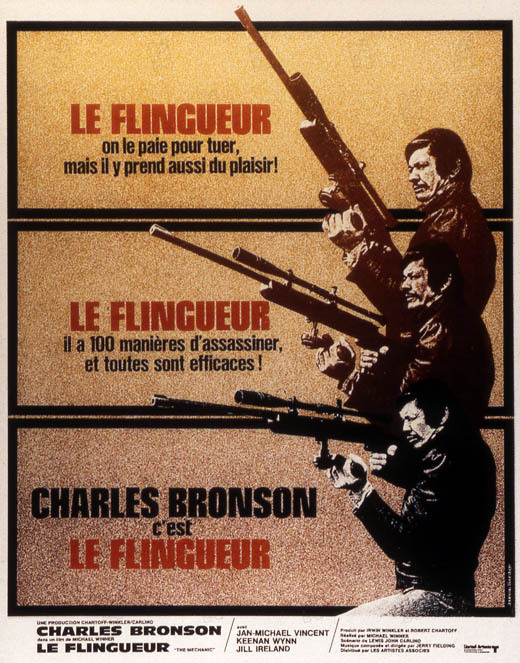

Crédits images : © TF1 Studio / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © TF1 Studio / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

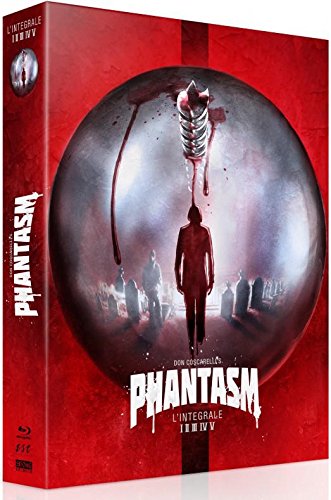

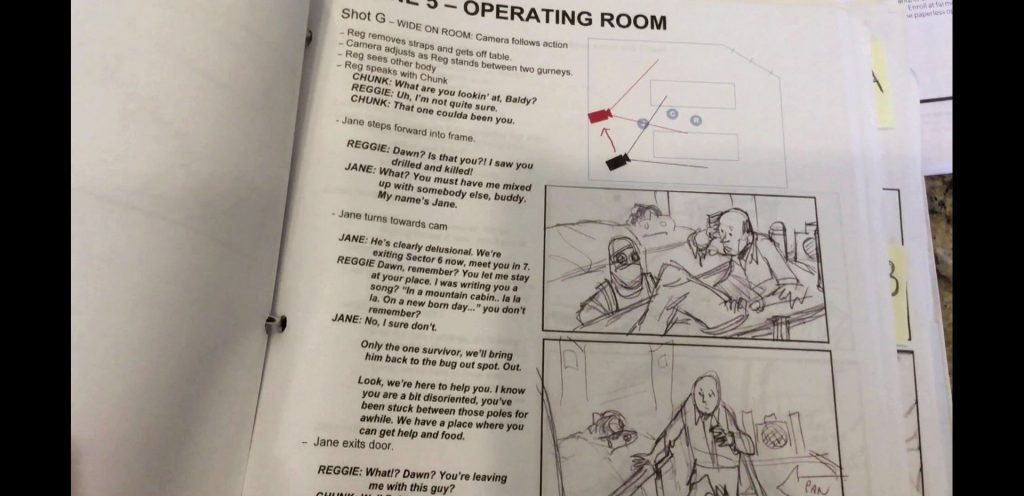

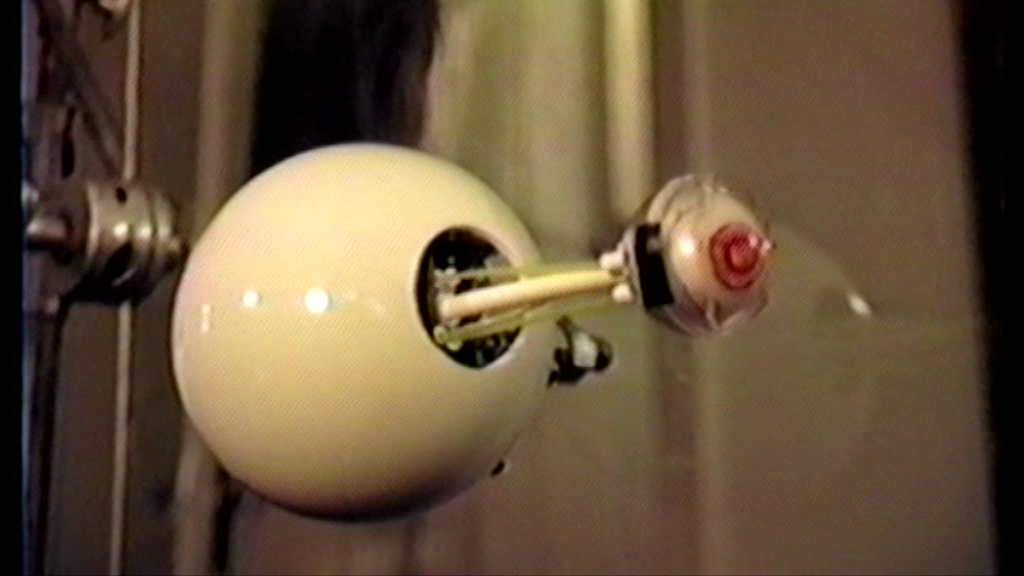

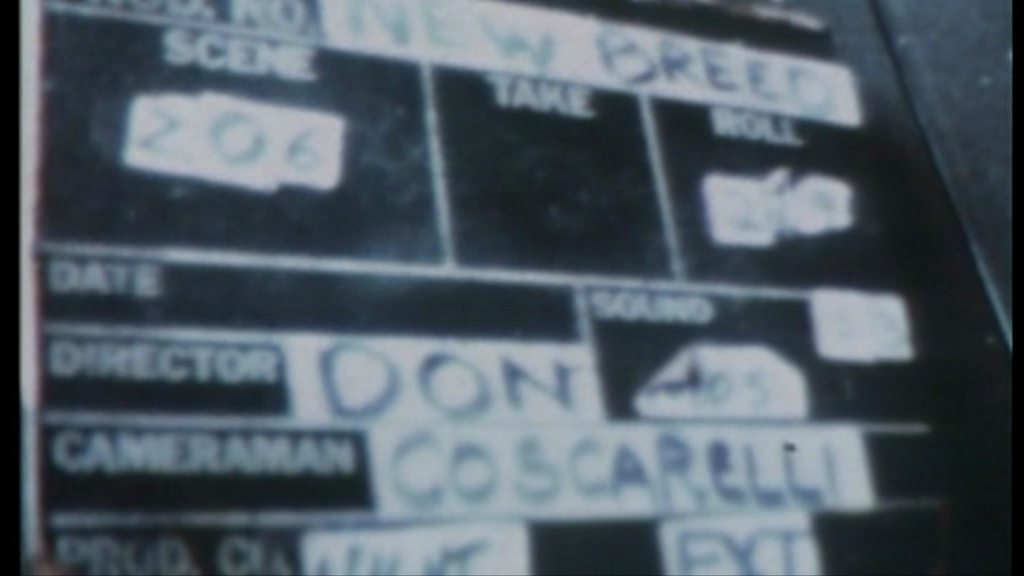

Tout ce beau petit monde revient sur ce qui a fait le succès du premier film, mais aussi ce qui a créé l’attachement et la fidélité des spectateurs d’un opus à l’autre. Les clés de la mythologie sont passées en revue, ainsi que les influences de Don Coscarelli (Un chien andalou de Luis Buñuel) et même quelques fins alternatives sont rapidement montrées !

Tout ce beau petit monde revient sur ce qui a fait le succès du premier film, mais aussi ce qui a créé l’attachement et la fidélité des spectateurs d’un opus à l’autre. Les clés de la mythologie sont passées en revue, ainsi que les influences de Don Coscarelli (Un chien andalou de Luis Buñuel) et même quelques fins alternatives sont rapidement montrées !

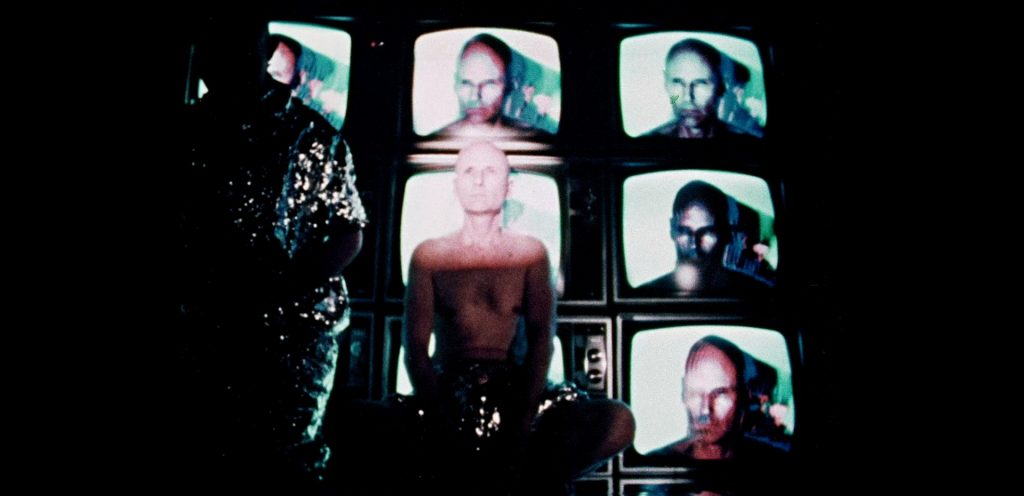

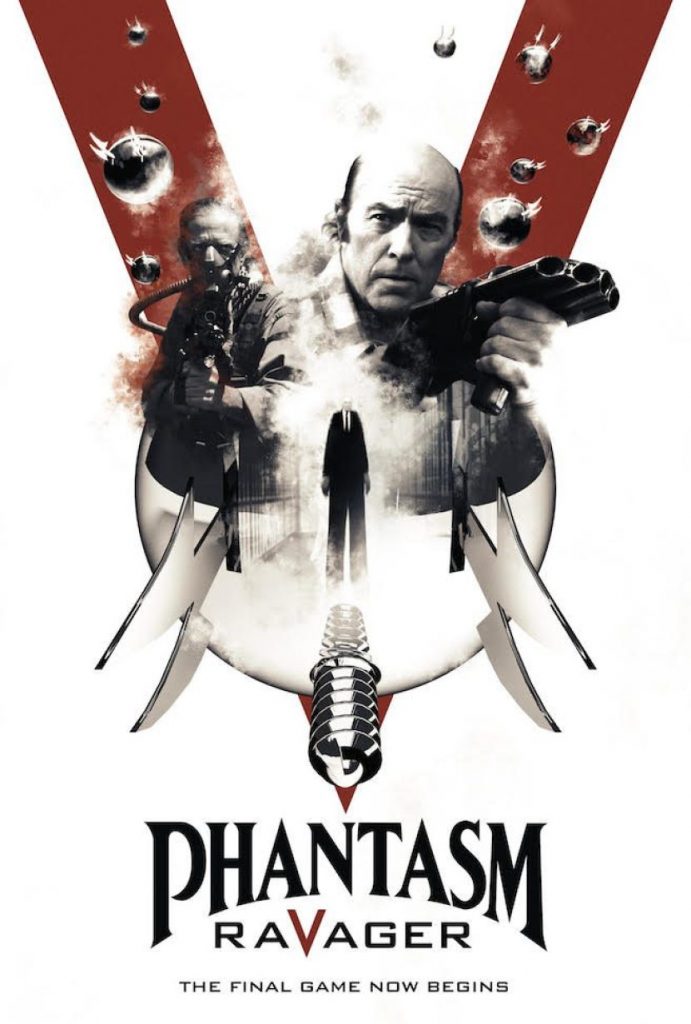

Crédits images : © ESC Editions / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © ESC Editions / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Le Chat qui fume / 1987 ADC Srl / Cecchi Gori Group Tiger Cinematographica Srl . Mediaset S.p.A. Tous droits réservés / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Le Chat qui fume / 1987 ADC Srl / Cecchi Gori Group Tiger Cinematographica Srl . Mediaset S.p.A. Tous droits réservés / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr