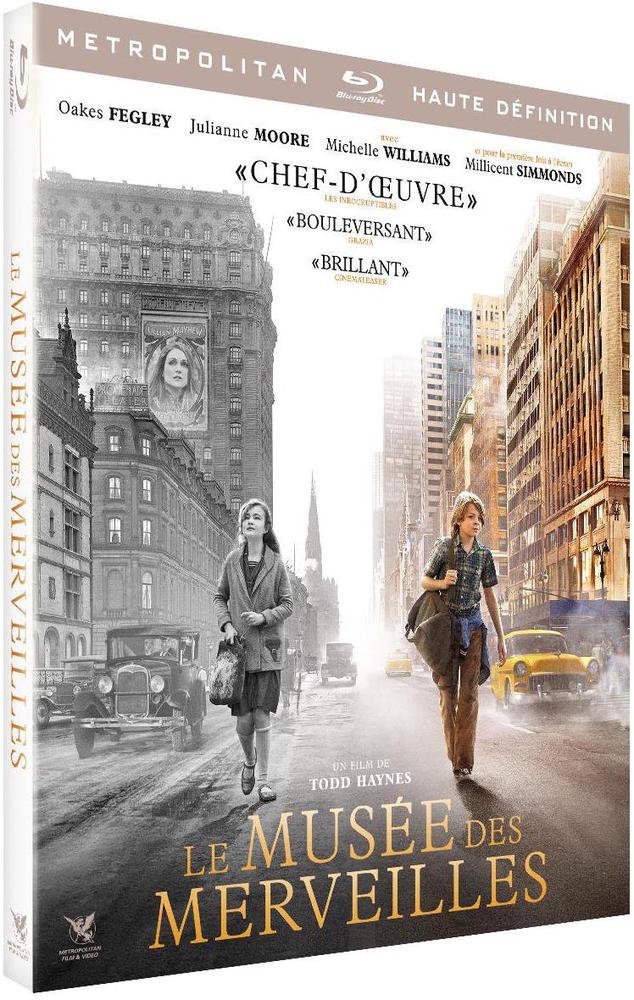

LE MUSÉE DES MERVEILLES (Wonderstruck) réalisé par Todd Haynes, disponible en DVD et Blu-ray chez Metropolitan Vidéo le 21 mars 2018

Avec : Oakes Fegley, Julianne Moore, Michelle Williams, Millicent Simmonds, Jaden Michael, Tom Noonan, Amy Hargreaves, Morgan Turner, Sawyer Nunes, James Urbaniak…

Scénario : Brian Selznick d’après son livre « Black Out » (« Wonderstruck »)

Photographie : Edward Lachman

Musique : Carter Burwell

Durée : 1h56

Date de sortie initiale : 2017

LE FILM

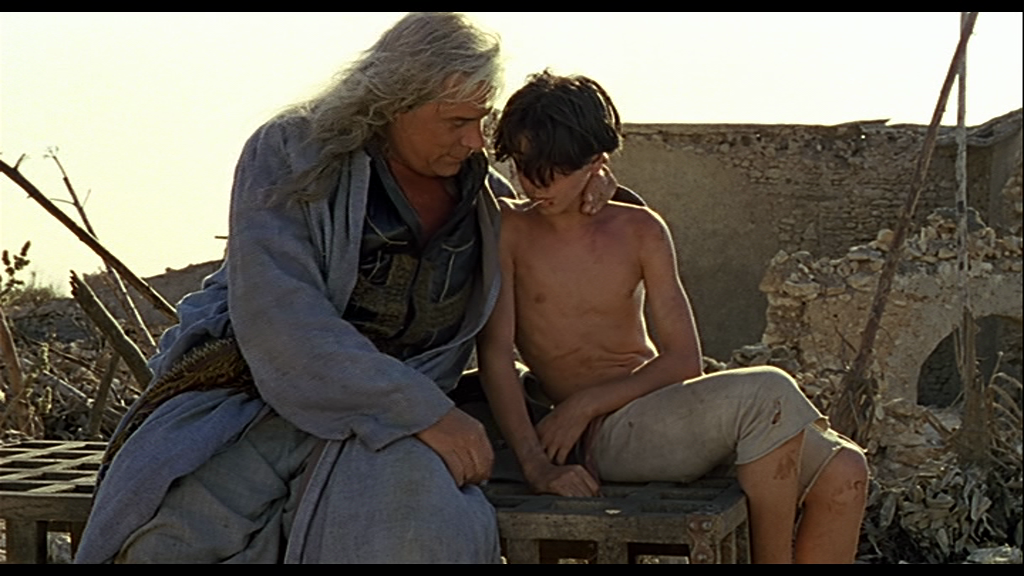

A la découverte, sur deux époques distinctes, des parcours de Ben et Rose. Ces deux enfants souhaitent secrètement que leur vie soit différente. Ben rêve du père qu’il n’a jamais connu, tandis que Rose, isolée par sa surdité, se passionne pour la carrière d’une mystérieuse actrice, Lillian Mayhew. Lorsque Ben découvre dans les affaires de sa mère, Elaine, l’indice qui pourrait le conduire à son père et que Rose apprend que son idole sera bientôt sur scène, les deux enfants se lancent dans une quête à la symétrie fascinante qui va les mener à New York…

Depuis dix ans, le réalisateur Todd Haynes n’a pas chômé. Après I’m not there, son faux biopic sur Bob Dylan, sa minisérie Mildred Pierce avec Kate Winslet et Evan Rachel Wood, un épisode de la série Enlightened, un segment du documentaire collectif Six by Sondheim consacré au compositeur Stephen Sondheim, la production des films de Kelly Reichardt, le merveilleux Carol avec Cate Blanchett et Rooney Mara, le cinéaste californien revient déjà à la mise en scène deux ans après sa Queer Palm. Le Musée des merveilles est tiré du roman graphique Black Out (Wonderstruck) de Brian Selznick, publié en 2011. L’auteur de L’Invention de Hugo Cabret, transposé à l’écran en 2011 par Martin Scorsese et médaille Caldecott, prix attribué à l’illustrateur du meilleur livre pour enfants de l’année aux Etats-Unis, adapte lui-même son œuvre pour le grand écran. Son immense talent allié à celui de Todd Haynes donne naissance à un superbe drame romanesque destiné autant aux adultes qu’aux enfants, par ailleurs largement conseillé à ces derniers pour les sensibiliser à la grammaire cinématographique puisqu’une bonne partie du film rend hommage au cinéma muet.

Présenté en compétition au Festival de Cannes en 2017, Le Musée des Merveilles – Wonderstruck marque la quatrième collaboration entre Todd Haynes et la comédienne Julianne Moore après Safe (1995), Loin du paradis (2002) et I’m not there (2007). S’il n’a étonnamment pas convaincu le Jury, plus préoccupé à récompenser des films sans intérêt et nombrilistes comme The Square, le septième long métrage du réalisateur de Velvet Goldmine aura pourtant ému la critique. Les spectateurs qui auront la chance de le découvrir risquent de ne pas l’oublier de sitôt.

Todd Haynes a lui-même qualifié Le Musée des Merveilles comme un acid trip for kids en indiquant « Il y a deux histoires qui s’entremêlent, s’emmêlent, quelque chose de mystérieux et d’étrange se produit, aux intersections des deux univers, à la limite d’une altération de nos perceptions spatio-temporelles. Le fait que les deux héros soient sourds et perçoivent donc le monde de manière parcellaire a un impact direct sur la façon de regarder le film, de ressentir les silences, les musiques, en particulier le contraste entre la surdité de Ben et le brouhaha de la partie 70’s ». Du point de vue formel, Todd Haynes, épaulé par son fidèle chef opérateur Edward Lachman et de sa complice Sandy Powell, chef costumière, reconstitue les années 1920 (en N&B) et les années 1970 (en couleur) avec une virtuosité de chaque instant. La mise en scène subjugue à chaque plan, le grain de la pellicule flatte les sens, la beauté du cadre laisse pantois d’admiration, la composition de Carter Burwell donne le frisson.

A l’instar de Hugo Cabret, le récit de Brian Selznick plonge les enfants dans une quête initiatique, séparés par cinquante années, dont on sait que les itinéraires se croiseront forcément ou se rejoindront autour d’un sujet commun lié au Muséum d’histoire naturelle de New York. Ces deux héros sont interprétés par les jeunes comédiens Oakes Fegley, qui incarnait Peter dans le remake de Peter et Elliott le dragon, et Millicent Simmonds, magnétique et bouleversante actrice de 13 ans réellement atteinte de surdité, qui livre une remarquable prestation pour sa première apparition à l’écran. Quant à Julianne Moore, présente dans les deux parties du film, elle arrache les larmes et foudroie à chaque apparition, jusqu’à un dernier acte sublime de délicatesse, qui se déroule au Queens Museum, au sein même de la maquette géante du panorama de New York, clou de l’Exposition universelle de 1964.

Les thématiques du cinéma de Todd Haynes, la monotonie du quotidien, comment assumer sa solitude, le droit à la différence, la peur du regard des autres, la marginalisation sont au coeur du Musée des Merveilles. Porté par un amour insatiable du cinéma, par sa capacité à émouvoir et à emporter les spectateurs dans une aventure faite d’amour, d’espoir, d’amitié et d’entraide, cette invitation au voyage s’impose instantanément comme un futur film de chevet vers lequel on reviendra en cas de coup de blues. Merci Todd Haynes, merci Brian Selznick.

LE BLU-RAY

Le Blu-ray du Musée des Merveilles, disponible chez Metropolitan Vidéo, a été réalisé à partir d’un check-disc. Le menu principal est étonnamment sobre, fixe et musical.

Cette édition comporte tout d’abord six modules consacrés au tournage du film avec pour sujets le Cabinet des curiosités (4’), le personnage de Millie (7’30), les Miniatures (4’), le Musée d’histoire naturelle (5’30), la maquette de New York (5’) et la reconstitution des années 1920 et 1970 (6’). Le réalisateur Todd Haynes, l’écrivain et scénariste Brian Selznick, la chef costumière Sandy Powell, le directeur de la photographie Edward Lachman et bien d’autres intervenants reviennent sur la genèse, la conception et le tournage du Musée des Merveilles. Ne manquez pas le segment sur la création des dioramas, qui a nécessité pas loin de trois mois de prises de vues. Les thèmes du film, les partis pris, les intentions, l’interprétation des deux jeunes comédiens, les accessoires, la construction des décors sont abordés avec simplicité et générosité.

S’ajoutent à ces bonus quelques bandes-annonces et surtout un entretien avec Todd Haynes (19’30) qui revient sur tous les sujets précédemment couverts dans les suppléments précédents, tout en indiquant comme s’est déroulé le tournage et le montage. Todd Haynes intervient également sur l’adaptation du livre de Brian Selznick, l’utilisation de la chanson Space Oddity de David Bowie, la notion du temps, les personnages, la photo et sur les films qui l’ont inspiré, dont le Roméo et Juliette de Franco Zeffirelli (1968) ou Miracle en Alabama d’Arthur Penn (1962).

L’Image et le son

Grands défenseurs du tournage en 35mm, le réalisateur Todd Haynes et le chef opérateur Edward Lachman ont néanmoins décidé de tourner Le Musée des Merveilles en partie en numérique. Afin de conserver une image proche de la pellicule, leur choix s’est porté sur la caméra Arri Alexa pour la partie années 1970, tandis que les séquences en N&B des années 1920 ont bel et bien été tournées en Arricam et Arriflex. Ces partis pris couplés au format 2.40 donnent à la photographie un aspect argentique très élégant. Le master HD concocté par Metropolitan est sublime. Les couleurs sont étincelantes, le piqué aiguisé comme la lame d’un scalpel et les détails foisonnent du début à la fin. De jour comme de nuit, y compris sur les séquences tamisées, l’élévation Haute-Définition est omniprésent, évident et indispensable. On en prend plein les yeux avec ce cadre large à la profondeur de champ inouïe et des contrastes d’une densité jamais démentie.

Vous pouvez compter sur les deux mixages DTS-HD Master Audio anglais et français pour vous plonger dans l’atmosphère du film. Toutes les enceintes sont sollicitées, les voix sont très imposantes sur la centrale dans la partie années 1970 et se lient à merveille avec la balance frontale, riche et dense, ainsi que les enceintes latérales qui distillent quelques ambiances naturelles et effets percutants, sans oublier la magnifique partition de Carter Burwell, excellemment restituée. Le caisson de basses distille également quelques vibrations. Sans surprise, la version originale l’emporte sur la piste française et se révèle plus naturelle et homogène. L’éditeur joint également les sous-titres français destinés aux spectateurs sourds et malentendants, ainsi qu’une piste Audiodescription.

Crédits images : © Metropolitan FilmExport / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

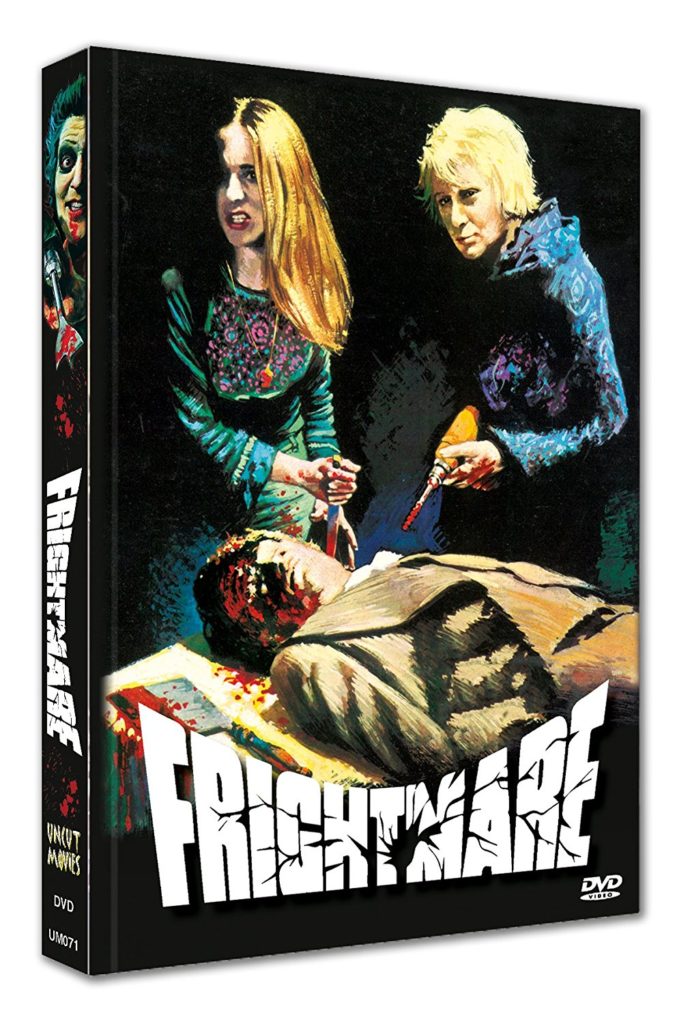

Crédits images : © Uncut Movies / Captures DVD : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Uncut Movies / Captures DVD : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

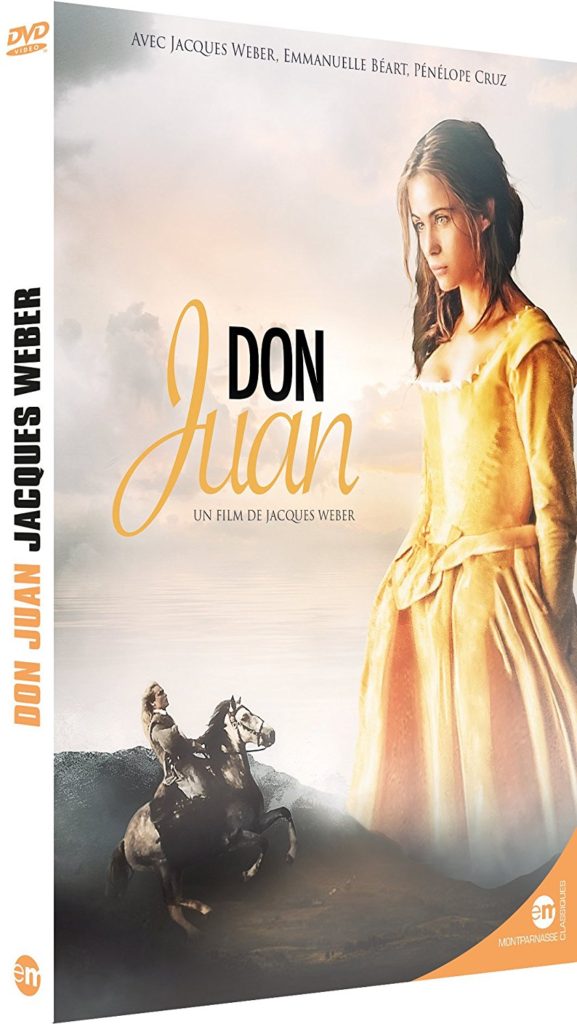

Crédits images : © Editions Montparnasse / Captures DVD : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Editions Montparnasse / Captures DVD : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

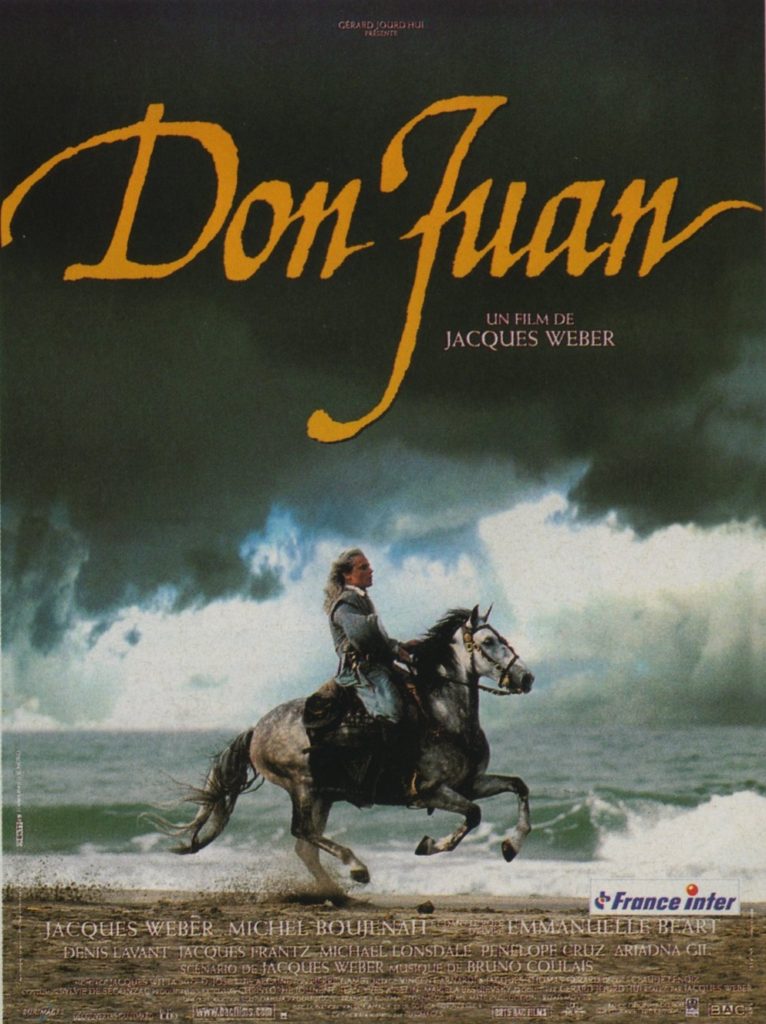

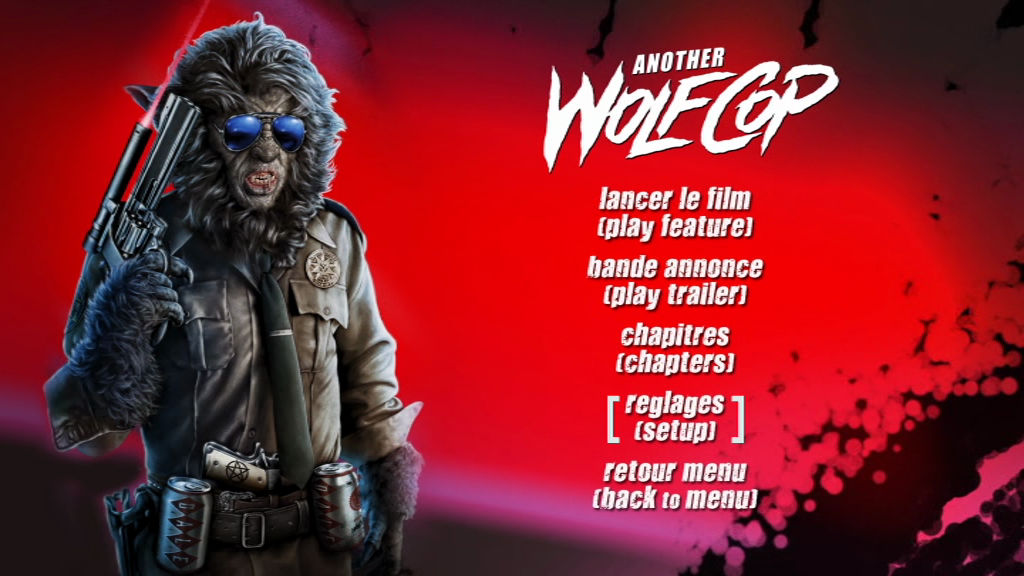

Crédits images : © Factoris Films / Captures DVD : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Factoris Films / Captures DVD : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

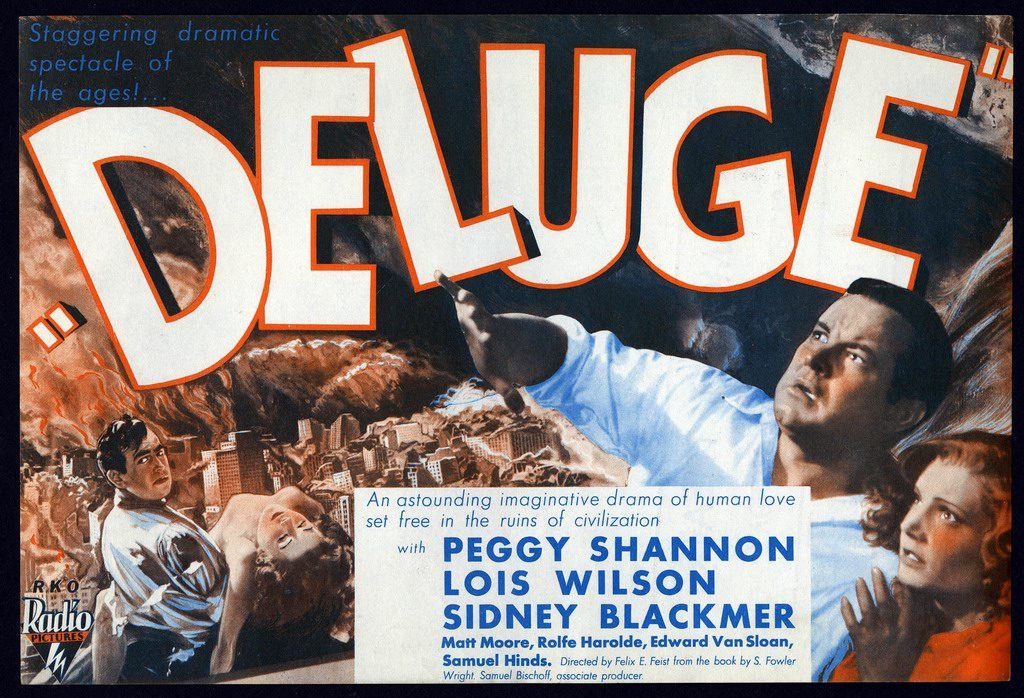

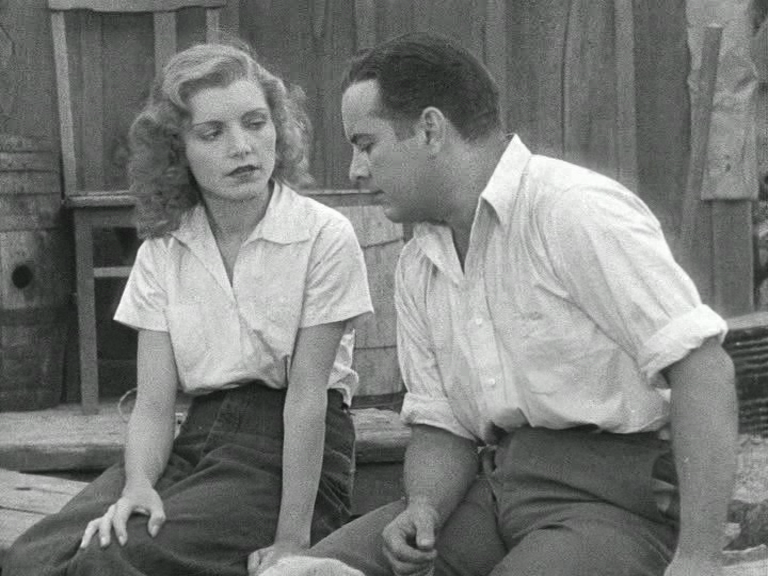

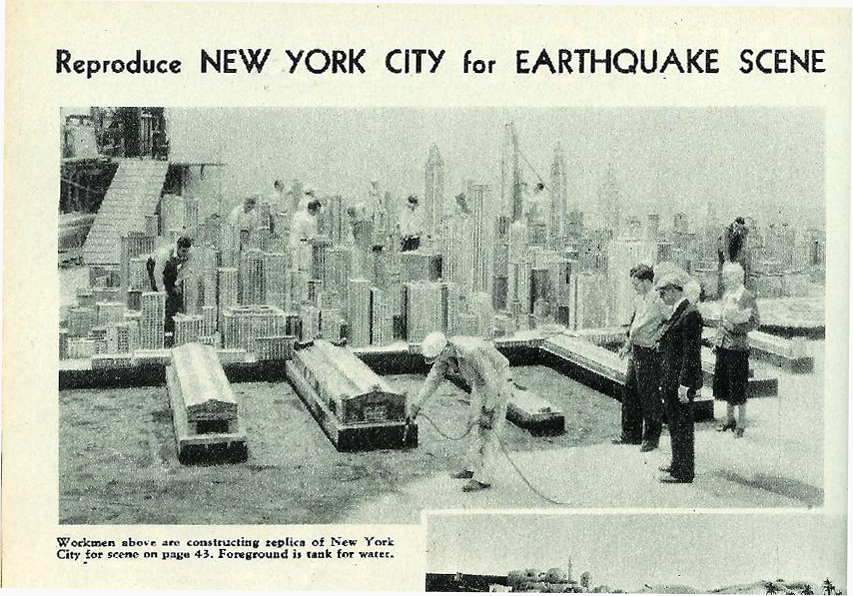

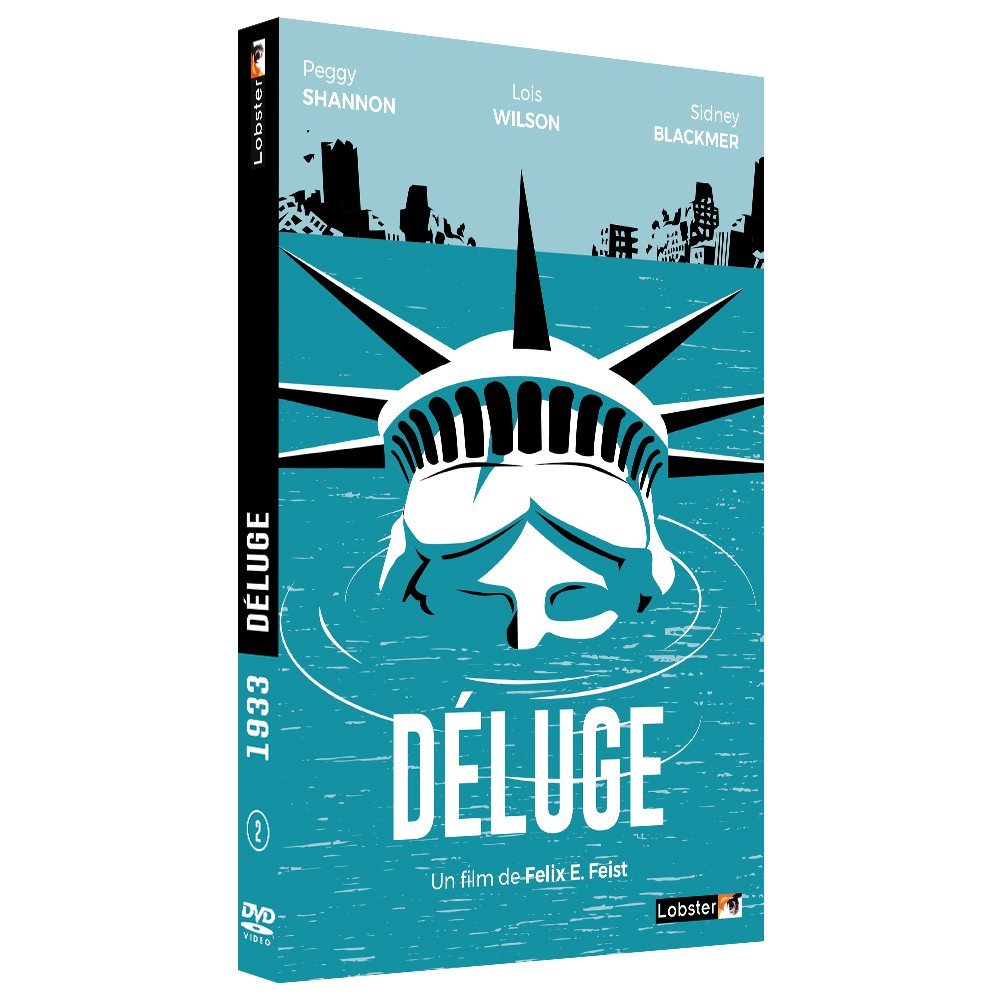

Crédits images : © Lobster Films / Captures DVD : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Lobster Films / Captures DVD : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved / Rimini Editions / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved / Rimini Editions / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

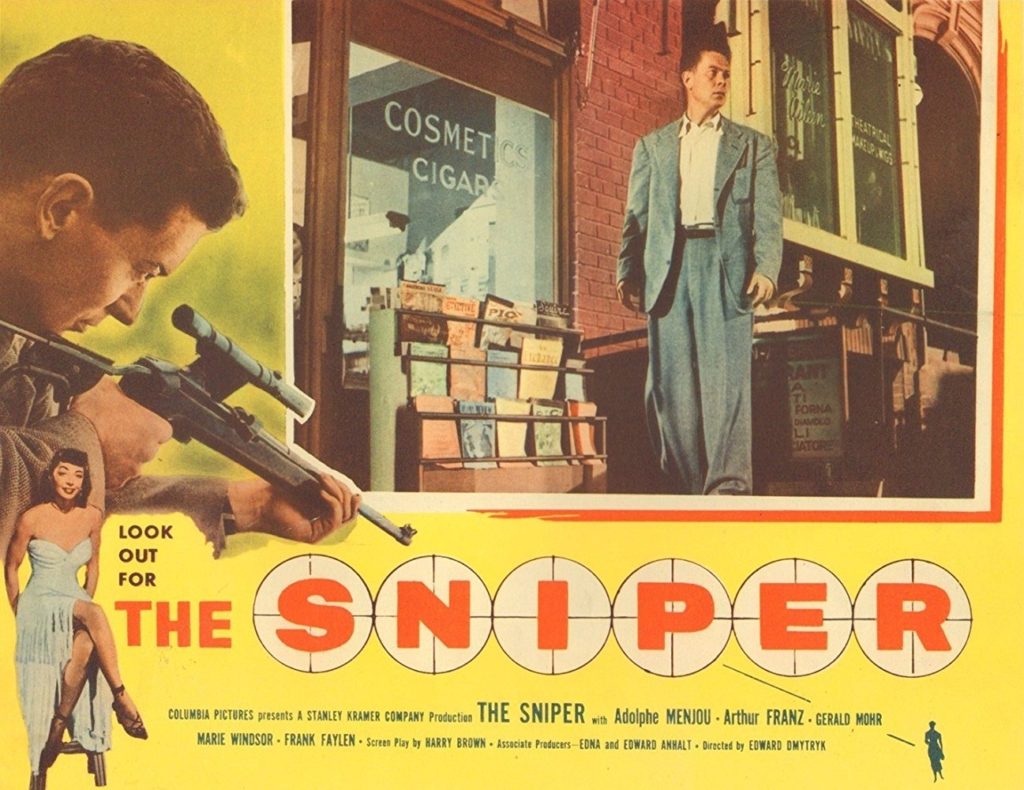

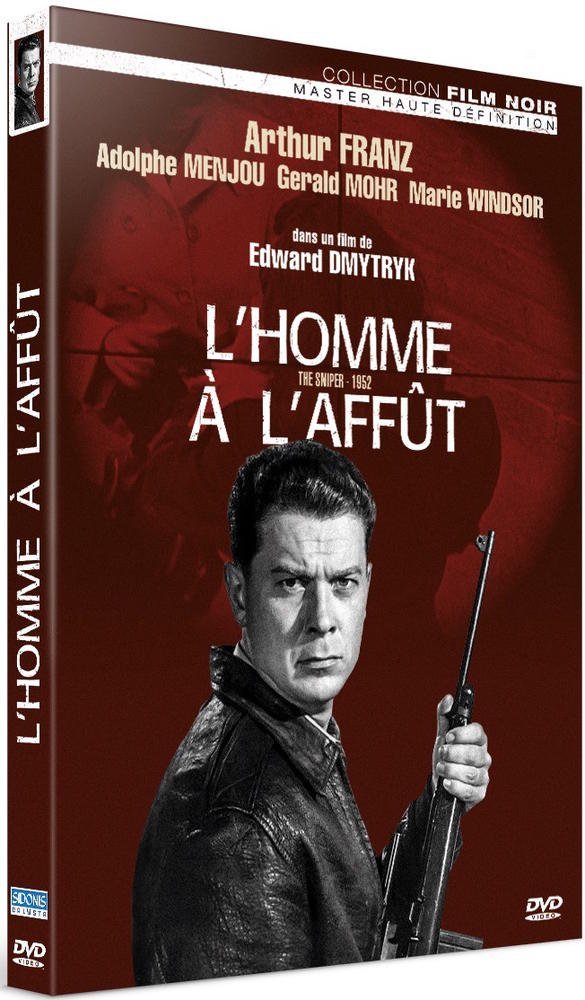

Crédits images : © Columbia Pictures / Sidonis Calysta / Captures DVD : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Columbia Pictures / Sidonis Calysta / Captures DVD : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : ©

Crédits images : ©

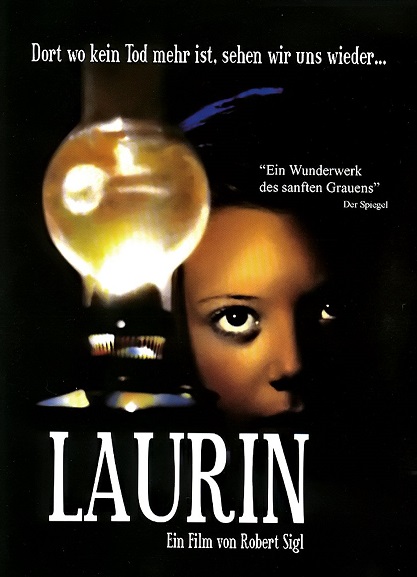

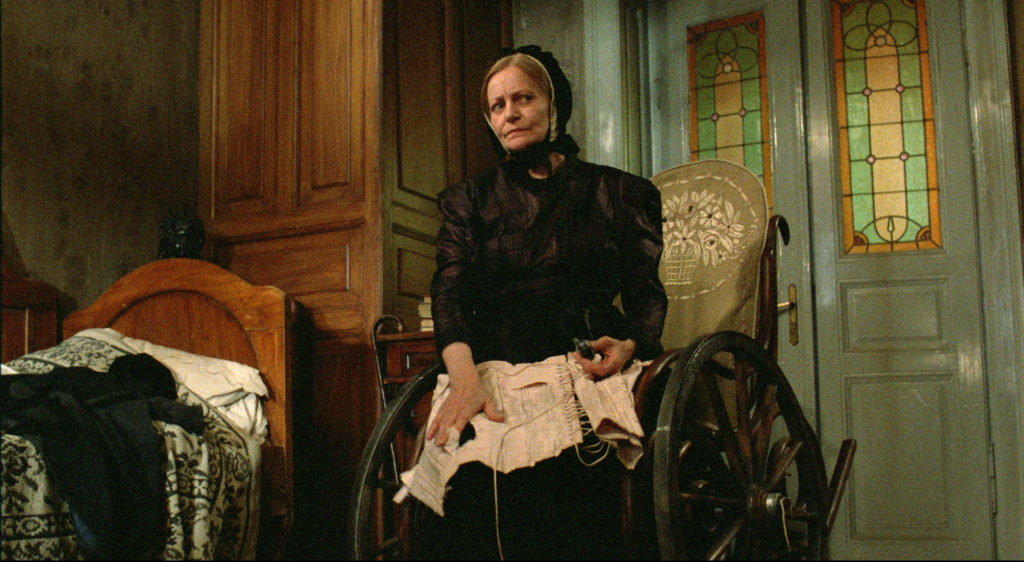

– Interview croisée des historiens de cinéma Jonathan Rigby

– Interview croisée des historiens de cinéma Jonathan Rigby

– Scènes coupées agrémentées du commentaire de Robert Sigl

– Scènes coupées agrémentées du commentaire de Robert Sigl

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : ©