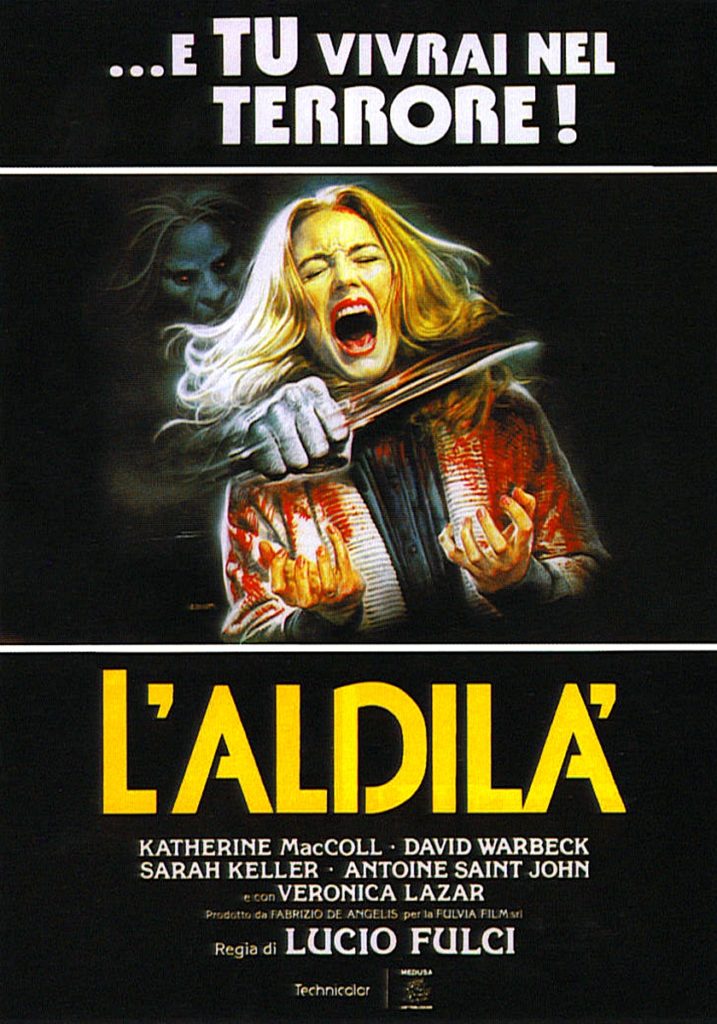

L’AU-DELÀ (L’aldilà… E tu vivrai nel terrore !) réalisé par Lucio Fulci, disponible en Édition Collector Blu-ray + DVD + Livre chez Artus Films

Acteurs : Catriona MacColl, David Warbeck, Cinzia Monreale, Antoine Saint-John, Veronica Lazar, Larry Ray, Giovanni De Nava, Al Cliver…

Scénario : Dardano Sacchetti, Lucio Fulci, Giorgio Mariuzzo

Photographie : Sergio Salvati

Musique : Fabio Frizzi

Durée : 1h27

Année de sortie : 1981

LE FILM

La Nouvelle-Orléans en 1927, le peintre Schweick se fait lyncher, dans un hôtel, par la population, pour avoir peint une fresque représentant l’Enfer. Quelques cinquante ans plus tard, Liza Merril hérite de cet hôtel et entreprend de le rénover. Mais, très vite, des événements tragiques succèdent les uns aux autres, et les ouvriers meurent dans des circonstances mystérieuses. Puis, Liza fait la connaissance d’Emily, une jeune aveugle, qui la met en garde contre ce lieu maudit : l’hôtel abriterait une des sept portes de l’Enfer dont le peintre martyr serait le gardien.

Pour faire le point sur la carrière de Lucio Fulci, nous vous invitons à (re)lire nos chroniques consacrées à La Longue nuit de l’exorcisme https://homepopcorn.fr/test-blu-ray-la-longue-nuit-de-lexorcisme-realise-par-lucio-fulci/ et L’Enfer des zombies https://homepopcorn.fr/test-blu-ray-lenfer-des-zombies-realise-par-lucio-fulci/. Pour la plupart des cinéphiles, les amateurs de films de genre et la critique, L’Au-delà, ou bien L’aldilà… E tu vivrai nel terrore ! en version originale, est le chef d’oeuvre de Lucio Fulci. Réalisé en 1981 entre Le Chat noir et La Maison près du cimetière, L’Au-delà est un film somme, baroque et onirique, mais aussi celui où le cinéaste, alors au sommet de sa carrière et de sa popularité, y met tout son talent, sa science du montage, son art de créer une véritable expérience immersive qui n’a absolument rien perdu de son pouvoir hypnotique plus de trente-cinq après sa sortie.

Résumer l’intrigue de L’Au-delà n’est pas vraiment difficile. En fait, Lucio Fulci part d’un postulat plus que d’un simple scénario classique, pour laisser libre cours à son imagination. De l’aveu-même du réalisateur, le film est volontairement épuré, principalement construit autour de visions, de sensations et de cauchemars qui s’enchaînent sur une partition étonnante de Fabio Frizzi (4 de l’apocalypse, L’Emmurée vivante) constituée de choeurs qui instaurent d’emblée un malaise palpable. Dans le prologue de 1927 (année de naissance du cinéaste au passage) aux teintes sépia, incroyablement violent et qui rappelle le lynchage de Florinda Bolkan dans La Longue nuit de l’exorcisme, suivi d’une scène de crucifixion où le sang s’écoule du corps telle une fontaine, Lucio Fulci installe le décor (une maison en Louisiane), le ton (premier degré), l’atmosphère (poisseuse, suintante) et la prophétie qui entoure tout ce beau monde.

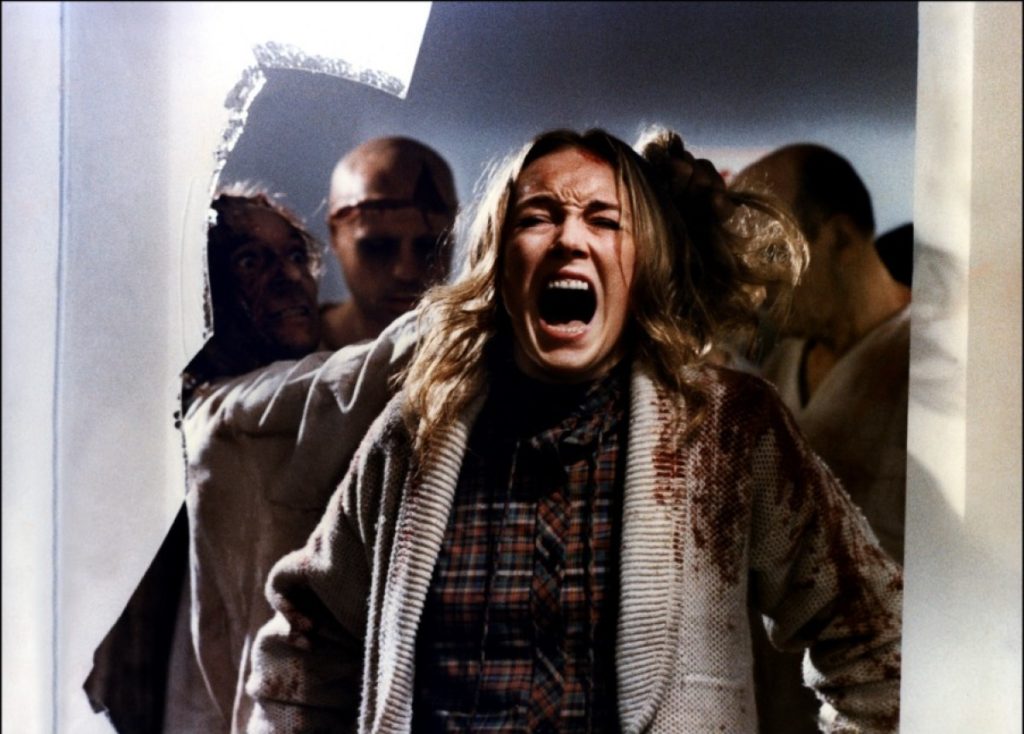

On arrive donc en 1981 face à cette même maison où l’exécution s’est déroulée plus de cinquante ans auparavant. Très vite, le metteur en scène enchaîne les apparitions de zombies, fantômes, momies, difficile de mettre un terme exact sur les créatures qui apparaissent à l’écran. Liza, le personnage joué par la toujours divine Catriona MacColl se retrouve face aux disparitions mystérieuses de ceux qui l’entourent et se rend compte que tout est lié à cette étrange bâtisse. Elle fait alors la rencontre d’Emily (Cinzia Warbeck), aveugle, qui paraît perdue entre le monde des vivants et celui des morts. Aidée du docteur John McCabe (David Warbeck), Liza doit alors affronter les créatures qui l’entourent et qui semblent vouloir l’attirer vers les enfers.

Tourné entre La Nouvelle-Orléans et Rome, L’Au-delà se passerait bien de tous ces mots en fait puisqu’il s’agit avant tout d’une véritable immersion concoctée par l’un des plus grands spécialistes en la matière. Lucio Fulci parvient à nous faire perdre nos repères avec une économie de dialogues, en se focalisant sur les ambiances, la sublime photographie de Sergio Salvati (Les Guerriers du Bronx), les décors (ce pont suspendu au milieu de nulle-part), tout en jouant avec les genres. Référence ultime du film d’horreur et fantastique, L’Au-delà enchaîne les séquences macabres d’anthologie comme des perles sur un collier, tout en flattant les amateurs de gore avec des exécutions crues et frontales. Des visages recouverts de chaux bouillante, des tarentules voraces, des énucléations, des crânes explosés, des gorges dévorées, Lucio Fulci se lâche complètement dans les meurtres très graphiques. Et tel un jeu de pistes, les deux personnages principaux passent de niveau en niveau, combattent quelques macchabées (au maquillage très réussi) à la démarche lente et qui souhaitent leur bouffer le cerveau, pour finalement atteindre l’une des portes de l’Enfer.

Ce qui nous conduit enfin à la dernière séquence, absolument effrayante, indélébile, crépusculaire, souvent copiée et jamais égalée, redoutablement pessimiste et malgré tout extraordinaire et furieusement poétique.

LE BLU-RAY

Nous disions en mai dernier que le magnifique et luxueux Mediabook de L’Enfer des zombies, estampillé « Collection Lucio Fulci » était l’un des plus beaux objets que vous trouveriez sur le marché en 2018. C’est évidemment la même chose pour ce Mediabook de L’Au-delà. Artus Films a cette fois encore concocté un visuel clinquant et en plus doux au toucher. Cette édition se compose du Blu-ray et du DVD glissés dans des compartiments cartonnés, ainsi que d’un incroyable livre de 80 pages (La Louisiane : de Lucio Fulci à Neil Jordan, exploration d’un territoire des morts) rédigé par Lionel Grenier (rédacteur en chef du site luciofulci.fr), Gilles Vannier (Psychovision), Larry Ray (comédien et assistant), le tout supervisé par le premier. Vous y trouverez de fabuleux visuels, photos et affiches, des extraits d’entretiens, des souvenirs de tournage, un essai passionnant sur les films tournés à la Nouvelle-Orléans. Artus Films livre un vrai et grand travail éditorial et a mis toute sa passion pour le genre dans ce Mediabook, sans oublier l’incroyable beauté de la copie HD.

Spécialiste et auteur de Lucio Fulci – le poète du macabre, écrit avec Jean-François Rauger, mais aussi rédacteur en chef du site luciofulci.fr, Lionel Grenier nous propose une formidable présentation, analyse et critique de L’Au-delà (19’). Il replace le film dans la carrière du maître, évoque sa genèse, l’équipe technique, le casting, les conditions de tournage à la Nouvelle-Orléans. Dans un second temps, il se penche davantage sur le fond et les partis pris du film, en dressant un parallèle entre L’Au-delà et Le Carnaval des âmes de Herk Harvey https://homepopcorn.fr/test-dvd-le-carnaval-des-ames-realise-par-herk-harvey/.

Place à la superbe comédienne Cinzia Monreale (16’) qui interprète l’étrange Emily dans L’Au-delà. Créditée au générique sous le nom de Sarah Keller, l’actrice se souvient de sa rencontre avec Lucio Fulci à l’occasion du casting du western Sella d’argento en 1978. A l’instar des autres intervenants, elle aborde entre autres le caractère bien trempé du cinéaste, ainsi que sa direction d’acteurs. Elle se penche également sur les difficiles conditions de tournage de L’Au-delà, liées à son maquillage qui comprenait une paire de lentilles douloureuses, destinées à la faire passer pour une aveugle.

Le module suivant donne la parole à l’acteur Michele Mirabella (27’). Homme de théâtre et de radio, le comédien aborde tout d’abord les débuts de sa carrière et comment Lucio Fulci l’a repéré puis demandé de participer à L’Au-delà. La célèbre séquence des tarentules est analysée sous toutes les coutures. Michele Mirabella explique que l’équipe des effets spéciaux avait rembourré son costume de papier journal, afin de le protéger de possibles piqûres, tandis que son visage était lui séparé des bestioles par une plaque en plexiglas.

Le dernier entretien de cette interactivité est celui que l’on attendait avec impatience. La comédienne Catriona MacColl revient avec détails et sensibilité sur son travail avec Lucio Fulci (21’). Pas seulement sur L’Au-delà, mais également sur ses autres collaborations avec le maître, même si elle avoue que le film qui nous intéresse reste son préféré. Catriona MacColl passe en revue le travail avec ses partenaires, l’équipe technique, les difficultés liées au tournage de la séquence finale, et clôt cette interview par un très bel hommage à Lucio Fulci.

L’Au-delà s’ouvre sur un prologue en 1927. Lucio Fulci et son chef opérateur Sergio Salvati l’ont pensé et conçu en teintes jaunes orangées. La séquence a été tournée en couleur, au cas où les distributeurs étrangers auraient été rebutés par ces partis pris. La majorité des pays importateurs ont suivi la volonté de l’équipe artistique. Mais pas en Allemagne, qui a exploité le film avec son prologue en couleurs. Artus Films propose de découvrir cette scène dans ces conditions (8’34). Même chose, l’éditeur livre également le prologue dans sa version N&B (7’).

L’interactivité se clôt sur les bandes-annonces de la collection Lucio Fulci, ainsi qu’un diaporama d’affiches et de photos.

L’Image et le son

Artus Films nous livre la tant attendue édition HD française 2K de L’Au-delà ! Avec son magnifique grain argentique, force est de constater que le chef d’oeuvre de Lucio Fulci renaît bel et bien de ses cendres avec une édition digne de ce nom. La propreté du master est ébouriffante. Toutes les scories, poussières, griffures ont été purement et simplement éradiquées. Ce Blu-ray au format 1080p (AVC) s’avère tout autant saisissant dans son rendu des scènes diurnes que pour les séquences sombres, l’image est souvent éclatante avec un piqué inédit, une profondeur de champ impressionnante et un relief des textures que nous n’attendions pas. Les couleurs retrouvent une deuxième jeunesse, à tel point que l’on pourrait même distinguer les couches de maquillage sur les zombies. L’élévation HD pour L’Au-delà est indispensable et le lifting de premier ordre. Enfin, le film est proposé dans sa version intégrale non censurée.

Point de remixage à l’horizon, mais pas de Haute-Définition non plus en ce qui concerne le son ! Les pistes italienne (à privilégier) et française sont présentées en LPCM 2.0 et instaurent toutes deux un bon confort acoustique, sans souffle, propre, avec une très bonne délivrance des dialogues. L’excellente partition de Fabio Frizzi bénéficie d’une belle ouverture des canaux, le doublage français est réussi et les effets annexes riches. Les sous-titres français ne sont pas imposés sur la version originale.

Crédits images : © Euro Immobilfin Srl – Rome, Italy. Licenced by Variety Communications Srl – Rome, Italy. All Rights reserved. / Artus Films / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Euro Immobilfin Srl – Rome, Italy. Licenced by Variety Communications Srl – Rome, Italy. All Rights reserved. / Artus Films / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

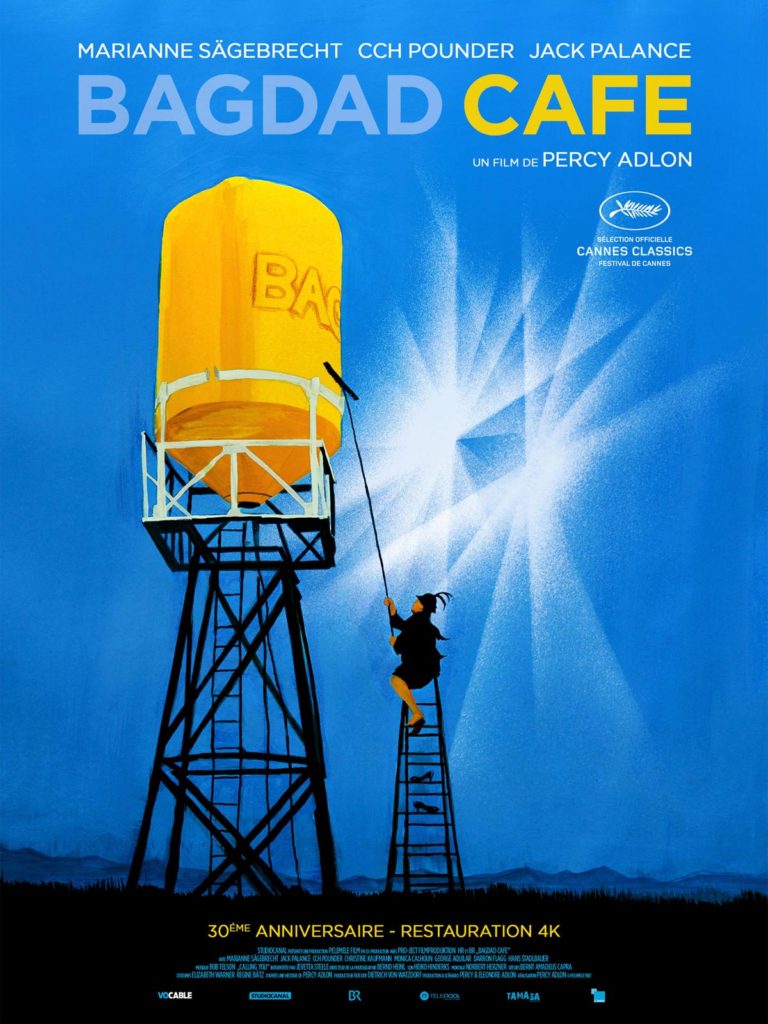

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : © Gaumont Pathé Archives / Collection Personnelle d’Anaïs Bret / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Gaumont Pathé Archives / Collection Personnelle d’Anaïs Bret / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

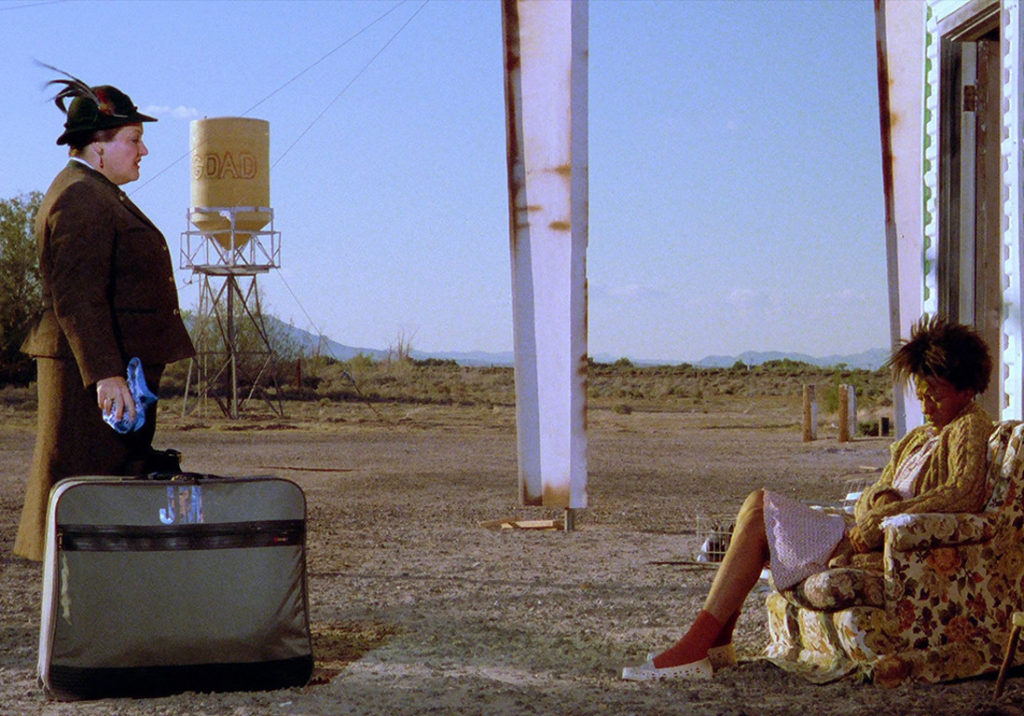

Crédits images : © PELEMELE 1987 / Studiocanal / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © PELEMELE 1987 / Studiocanal / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

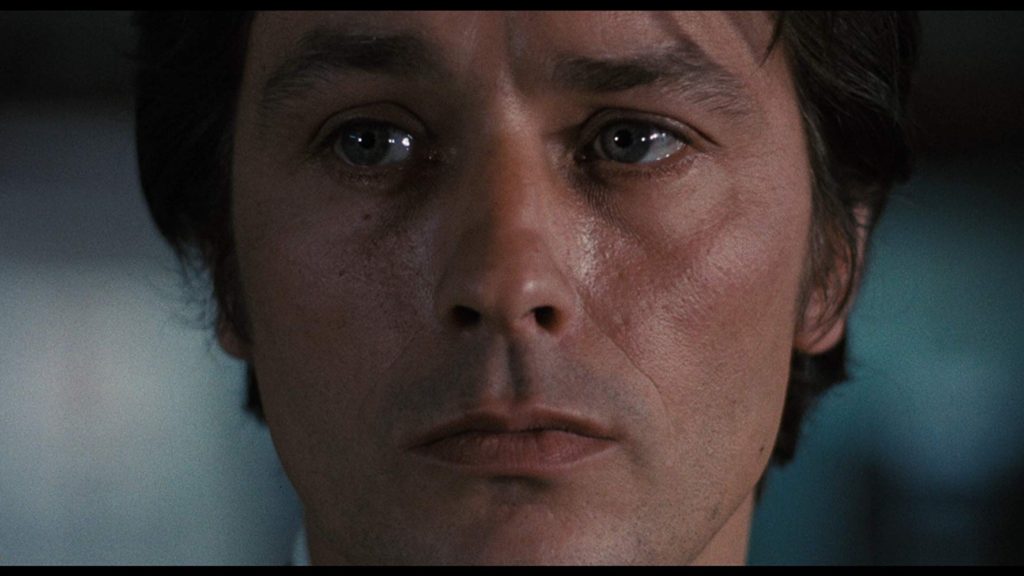

Crédits images : © MGM / Les Artistes Associés / ESC Editions / ESC Distribution / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © MGM / Les Artistes Associés / ESC Editions / ESC Distribution / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : ©