LE CERCLE LITTÉRAIRE DE GUERNESEY (The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society) réalisé par Mike Newell, disponible en DVD le 16 octobre 2018 chez Studiocanal

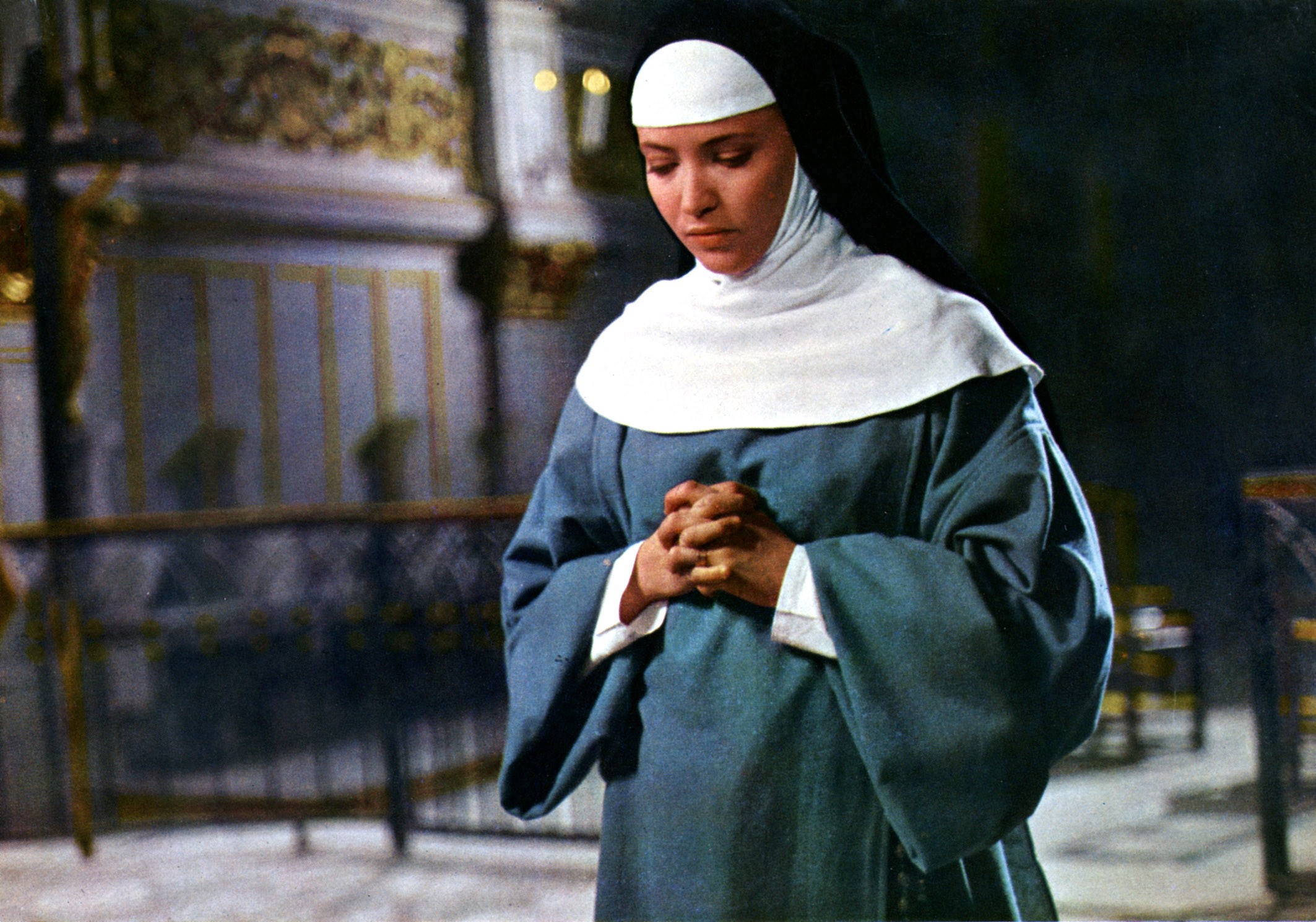

Acteurs : Lily James, Michiel Huisman, Matthew Goode, Jessica Brown Findlay, Tom Courtenay, Penelope Wilton, Katherine Parkinson, Glen Powell…

Scénario : Kevin Hood, Thomas Bezucha, Don Roos d’après le roman « Le cercle littéraire des amateurs d’épluchures de patates » de Annie Barrows et Mary Ann Shaffer

Photographie : Zac Nicholson

Musique : Alexandra Harwood

Durée : 1h59

Date de sortie initiale : 2018

LE FILM

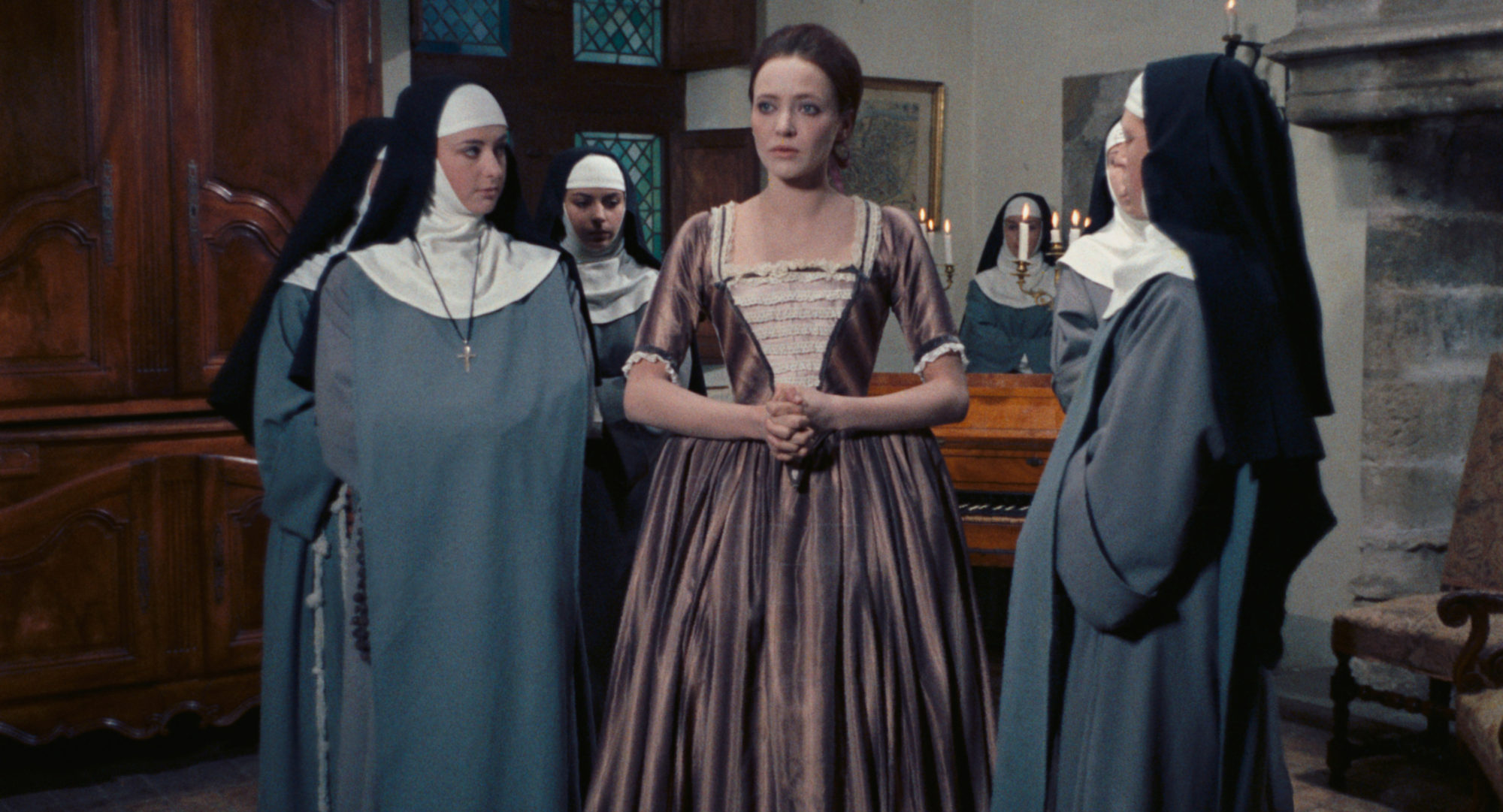

Londres, 1946. Juliet Ashton, une jeune écrivaine en manque d’inspiration, reçoit une lettre d’un mystérieux membre du Club de Littérature de Guernesey créé durant l’Occupation. Curieuse d’en savoir plus, Juliet décide de se rendre sur l’île et rencontre alors les excentriques membres du Cercle littéraire des amateurs d’épluchures de patates dont Dawsey, le charmant et intrigant fermier à l’origine de la lettre. Leurs confidences, son attachement à l’île et à ses habitants ou encore son affection pour Dawsey changeront à jamais le cours de sa vie.

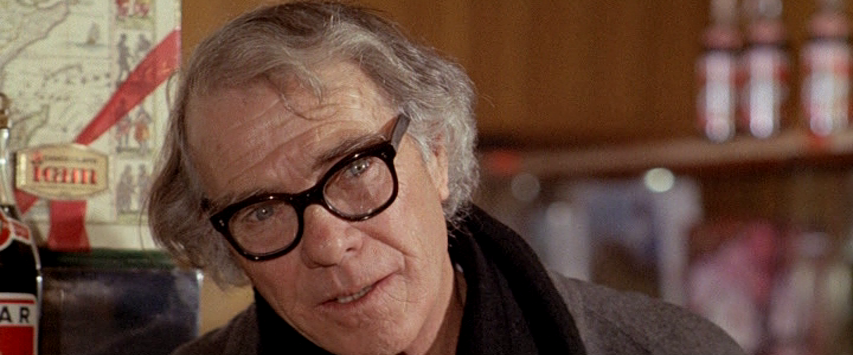

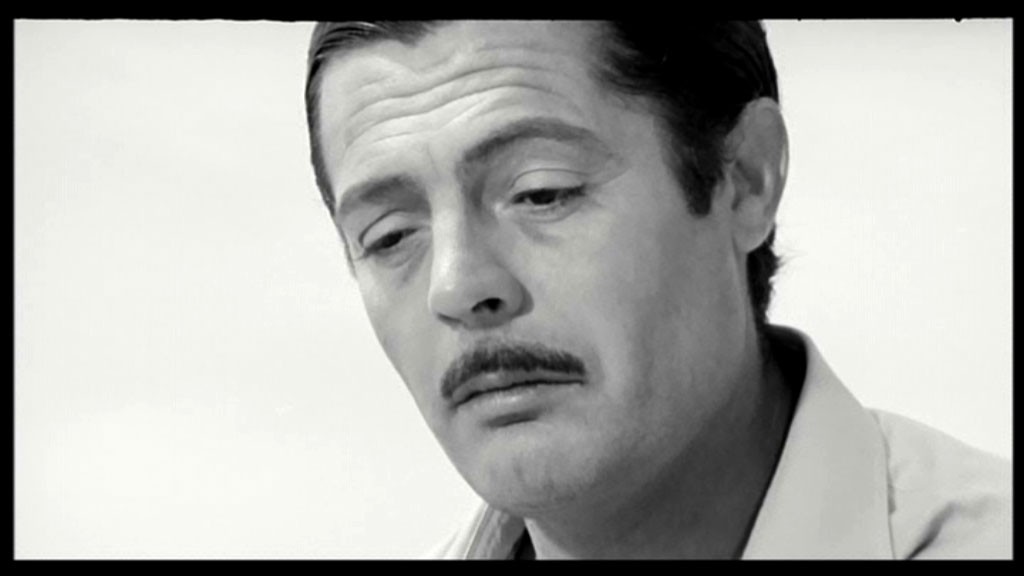

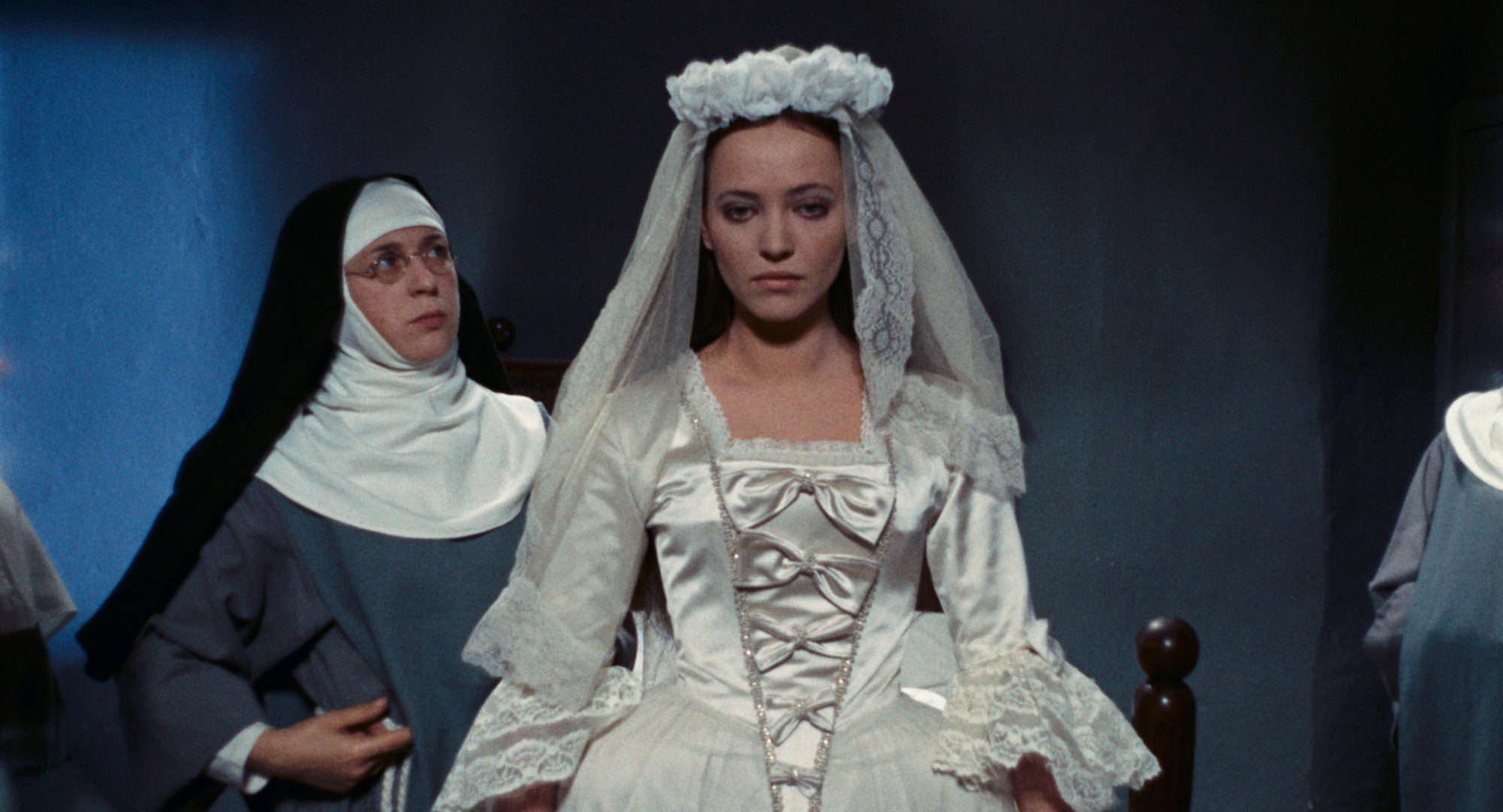

Il y a des films que l’on regarde confortablement installé dans un canapé, calfeutré sous un plaid, bien au chaud, en sirotant un thé (ou un bon Whisky certes), tandis qu’il fait un froid de canard dehors. Le Cercle littéraire de Guernesey en fait partie. Réalisée par le vétéran Mike Newell (né en 1942), cette adaptation du best-seller de Mary Ann Shaffer et Annie Barrows, le roman épistolaire Le Cercle littéraire des amateurs d’épluchures de patates – The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society, phénomène littéraire de l’année 2008, n’a pourtant rien de bien original et remplit un cahier des charges sans se forcer. Cette histoire non dépourvue de multiples clichés se laisse surtout voir pour ses comédiens (Michiel Huisman aka Daario Naharis de la série Game of Thrones, le grand Tom Courtenay), tous charismatiques en diable et surtout talentueux, en particulier la désormais omniprésente Lily James. L’actrice de 29 ans, étoile montante du cinéma anglais et révélation du Cendrillon de Kenneth Branagh, hérite ici d’un rôle qui aurait été destiné à Keira Knightley il y a dix ans et confirme décidément tout le bien qu’on pensait d’elle après Baby Driver d’Edgar Wright , Trahisons de David Leveaux et la mini-série Guerre et Paix.

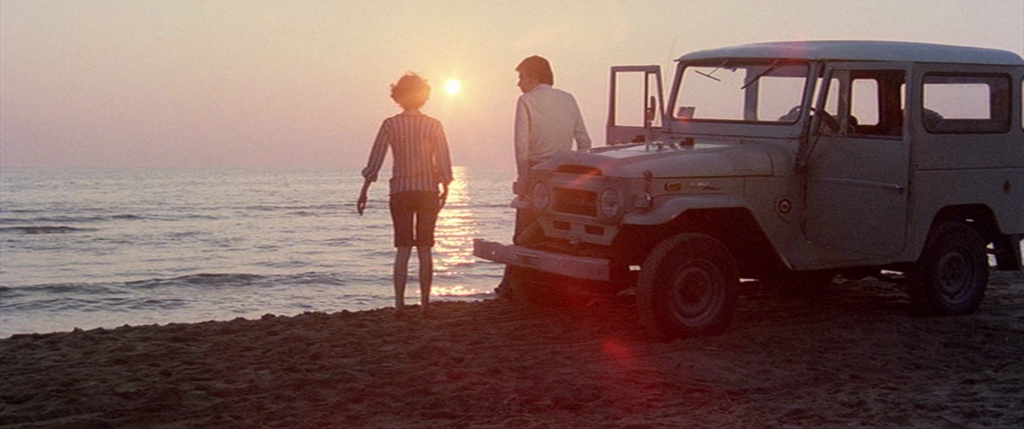

S’installer devant Le Cercle littéraire de Guernesey c’est un peu comme se mettre devant un feu de cheminée, au calme, caresser par la chaleur qui en émane. En tant que vieux briscard derrière la caméra, le réalisateur éclectique (qui a dit « faiseur »?) de Quatre mariages et un enterrement (1994), Donnie Brasco (1997), Le Sourire de Mona Lisa (2003), Harry Potter et la Coupe de feu (2005), Prince of Persia : Les Sables du temps (2010) se repose également lui-même, comme s’il devenait spectateur de son propre film. La mise en scène est donc un rien pépère, fonctionnelle, et se contente de capturer les merveilleux paysages naturels (même si le film n’a pas été tourné sur l’archipel éponyme en raison de soucis logistiques) et la performance de ses formidables acteurs.

L’audience est en territoire connu et rien ne viendra vraiment bouleverser l’ensemble, tant les moments attendus se succèdent du début à la fin. Mais ce n’est pas grave, car même si l’on sait d’avance comment cette histoire va se terminer, on est finalement pris par ce récit qui commence de façon plutôt légère avec des personnages malins, évidemment très attachants et même drôles, mais qui révèlent très vite une face cachée. Juliet se rendra compte très vite qu’un secret, une blessure, un traumatisme liés à l’occupation nazie se dissimulent derrière ces apparents sourires et apprendra progressivement à se faire accepter par ce groupe, tout en tombant sous le charme de cette île Anglo-Normande et d’un intrigant fermier du cru.

The Guernsey Literary and Potato Peel Pie (un des titres anglais les plus longs de l’histoire du cinéma) est au final un pur mélodrame historique, mais aussi une histoire d’amour teintée d’aventures, certes trop sage avec Newell qui retombe parfois dans les mêmes travers pompeux que sa transposition de L’Amour au temps du choléra. Toutefois, la reconstitution est élégante (jusqu’aux costumes) et le tout n’en demeure pas moins divertissant et bourré de charme.

LE DVD

Pas d’édition HD pour Le Cercle littéraire de Guernesey, pourtant les paysages le méritaient ! Néanmoins, Studiocanal propose le film de Mike Newell dans un DVD de très bonne qualité. On a quand même du mal à reconnaître Lily James sur la jaquette. Le menu principal est fixe et muet.

En complément, l’éditeur joint un mini-making of classique de 7 minutes, composé d’images de tournage et d’interviews de l’équipe.

L’Image et le son

C’est en découvrant le master SD soigné du Cercle littéraire de Guernesey que l’on regrette l’absence d’une édition en Haute définition. Si le piqué n’est pas aussi ciselé sur les séquences sombres ou tamisées, la colorimétrie est d’une richesse impressionnante, les contrastes sont tranchants et les détails abondent aux quatre coins du cadre. Le relief est omniprésent, la clarté très appréciable.

Nous n’avons pas non plus à nous plaindre des mixages français et anglais Dolby Digital 5.1 qui répartissent les répliques, la musique et les effets avec une belle fulgurance. Il est évidemment nécessaire de visionner Le Cercle littéraire de Guernesey en version originale, même si la piste française s’en sort aussi bien. Les enceintes s’en donnent à coeur joie dans les envolées musicales. L’éditeur joint également une piste Audiodescription, ainsi que les sous-titres français destinés au public sourd et malentendant.

Crédits images : © Studiocanal / Kerry Brown / Captures DVD : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr