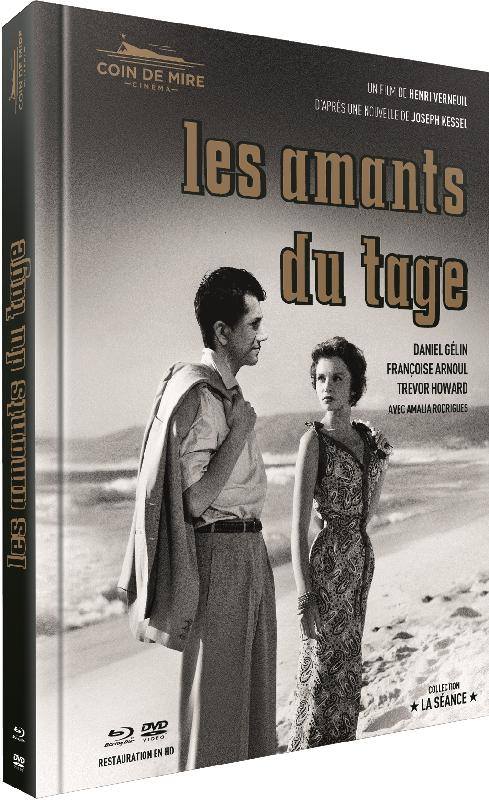

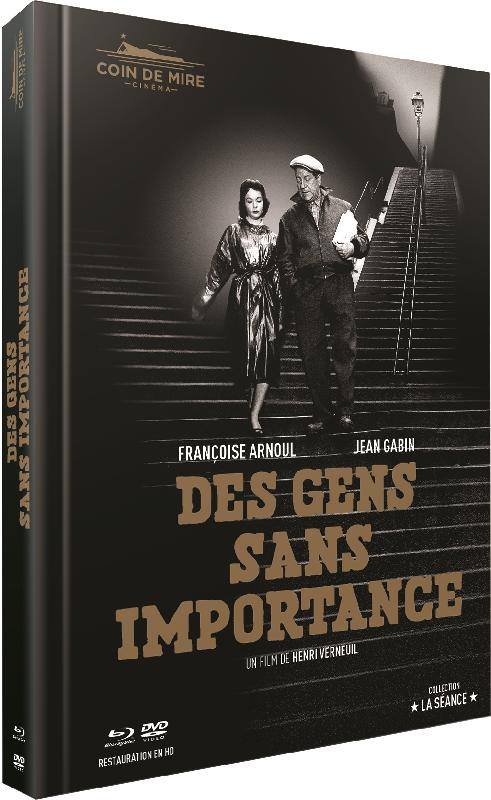

LES AMANTS DU TAGE réalisé par Henri Verneuil, disponible en Édition Digibook Blu-ray + DVD + Livret le 22 octobre 2018 chez Coin de mire Cinéma

Acteurs : Daniel Gélin, Françoise Arnoul, Trevor Howard, Marcel Dalio, Amalia Rodriguez, Ginette Leclerc, Georges Chamarat, Betty Stockfled, Jacques Mulières…

Scénario : Jacques Companéez, Marcel Rivet d’après le roman éponyme de Joseph Kessel

Photographie : Roger Hubert

Musique : Lucien Legrand

Durée : 1h52

Date de sortie initiale : 1955

LE FILM

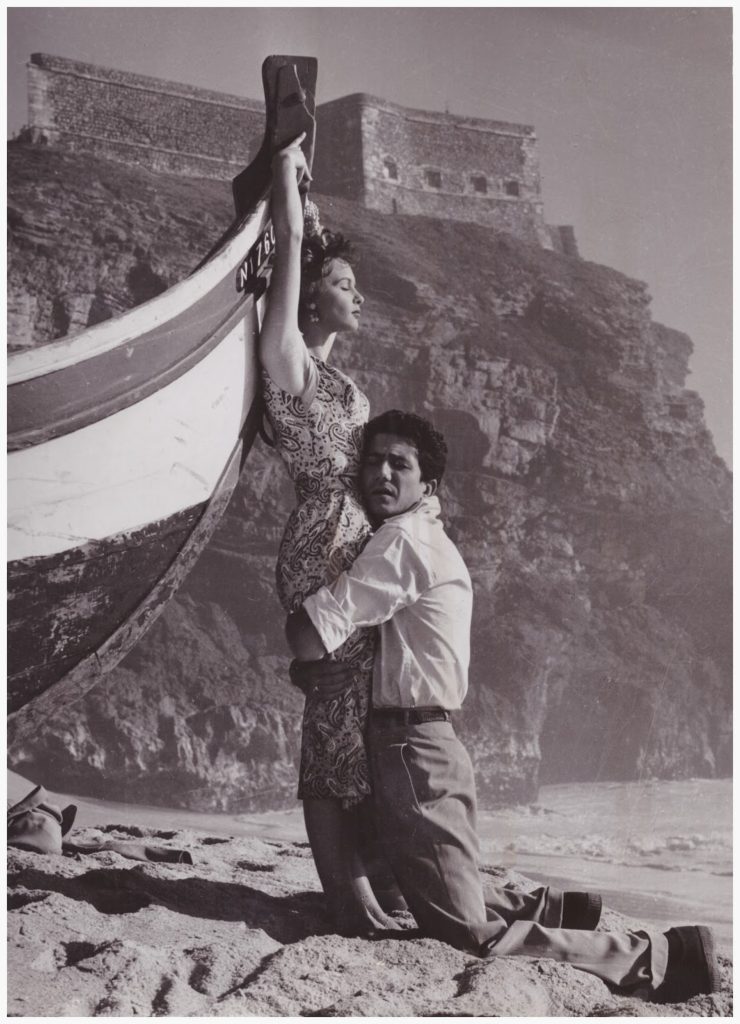

Pour fuir un passé trop douloureux, Pierre Roubier s’est exilé à Lisbonne… en compagnie d’amis de rencontre, de maîtresses de hasard, il essaie d’oublier le jour maudit où, par jalousie, il a tué sa femme. Perdu dans le grouillement bigarré de la ville, il fait alors la connaissance de Kathleen Dinver…

Comme je l’indiquais dans la critique des Gens sans importance, Les Amants du Tage est le premier vrai grand virage du réalisateur d’Henri Verneuil après ses immenses succès populaires mettant en scène Fernandel. Dans cette adaptation d’un roman de Joseph Kessel (qui signe ici les merveilleux dialogues) publié en 1954, le cinéaste passe à la vitesse supérieure en jouant sur le cadre et avec toute la technique mise à disposition, tandis que son récit mélodramatique lui permet de démontrer son art du storytelling. Romanesque, exotique et émouvant, Les Amants du Tage est un très beau film méconnu à travers lequel naît véritablement l’un de nos plus grands réalisateurs.

Paris, août 1944 : la guerre finie, Pierre Roubier rentre chez lui et découvre sa femme dans les bras de son amant. De colère, il les abat tous deux d’un coup de mitraillette, mais, grâce à son passé de résistant, écope d’une peine symbolique. Il s’exile à Lisbonne où il devient chauffeur de taxi. Il rencontre la séduisante Kathleen Dinver. La jeune femme, récemment veuve, est elle-même aux prises avec un passé pesant : elle est en effet soupçonnée par l’opinion publique d’avoir contribué à la mort de son mari, Lord Denver, dans un tragique accident. Un amour naît entre Pierre et Kathleen, qui va être contrarié par le poids du passé, surtout que Kathleen fait l’objet d’une filature de la part de l’inspecteur Lewis, bien décidé à démontrer sa culpabilité.

En 1955, Henri Verneuil délaisse momentanément Fernandel après six films et autant d’immenses succès populaires en commun. Tourné entre Paris et Lisbonne, Les Amants du Tage joue la carte de la romance contrariée avec comme toile de fond la capitale portugaise, une musique bouleversante signée Michel Legrand et le fado de la grande Amália Rodrigues. Loin d’utiliser Lisbonne comme simple carte postale, Henri Verneuil joue avec les contrastes entre une ville solaire et chaleureuse et l’amour d’un jeune couple parasité par le passé trouble de la jeune femme où le personnage de l’inspecteur retors symboliserait l’éclipse du feu ardent qui les anime.

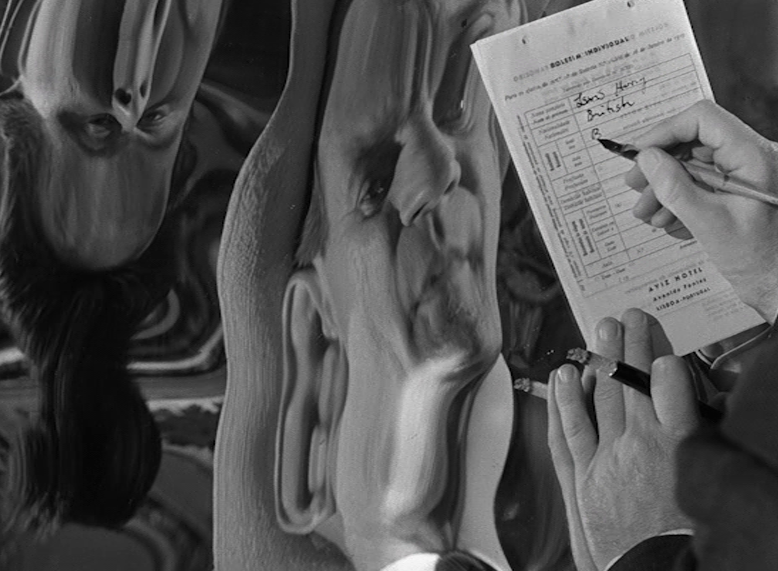

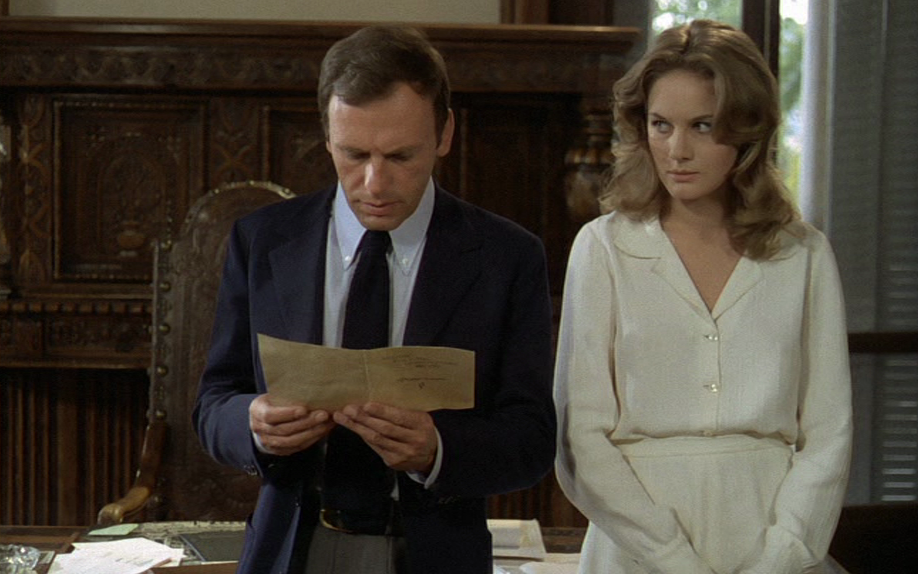

Pour sa seule incursion dans le cinéma d’Henri Verneuil, Daniel Gélin campe un antihéros sombre, négatif, éteint, torturé, qui tente de se reconstruire (en en faisant un peu trop c’est vrai) après un terrible drame qui lui a fait perdre les pédales. Une possible rédemption lui apparaîtra sous l’apparence d’une jeune femme divine, sensuelle, mais qui dissimule également un drame récent. Comme dans Des gens sans importance, la vie réunit ces deux individus écorchés, en marge. Pierre et Kathleen se reconnaissent et vont s’aimer. Cette dernière est incarnée par la sublime Françoise Arnoul, alors comédienne fétiche du cinéaste. Sa beauté naturelle, magnifiquement photographiée par Roger Hubert, crève l’écran une fois de plus et Les Amants du Tage vaut en très grande partie pour la puissance de son jeu et son charisme flamboyant, mystérieux et envoûtant. Celui qui tire également son épingle du jeu n’est autre que l’immense acteur britannique Trevor Howard, dans le rôle de Lewis, l’obstiné inspecteur de Scotland Yard, bien décidé à démontrer la culpabilité de Kathleen, pour ensuite la mettre sous les verrous. En français dans le texte, en phonétique certes, l’acteur fait le lien avec Brève rencontre et Les Amants passionnés de David Lean, sortis en 1945 et 1949. Son flegme so british dissimule en réalité un flic diabolique, opiniâtre, implacable, prêt à tout pour aller au bout de sa mission.

S’il lui manque un certain souffle pour convaincre entièrement, Les Amants du Tage démontre l’indéniable virtuosité de son metteur en scène et le sort réservé à ces deux amants rattrapés par le destin marque définitivement les esprits. Un charme rétro toujours intact et élégant, transcendé par sa beauté plastique. Un coup d’essai que transformera Henri Verneuil en coup de maître avec Des gens sans importance, tourné dans la foulée.

LE DIGIBOOK

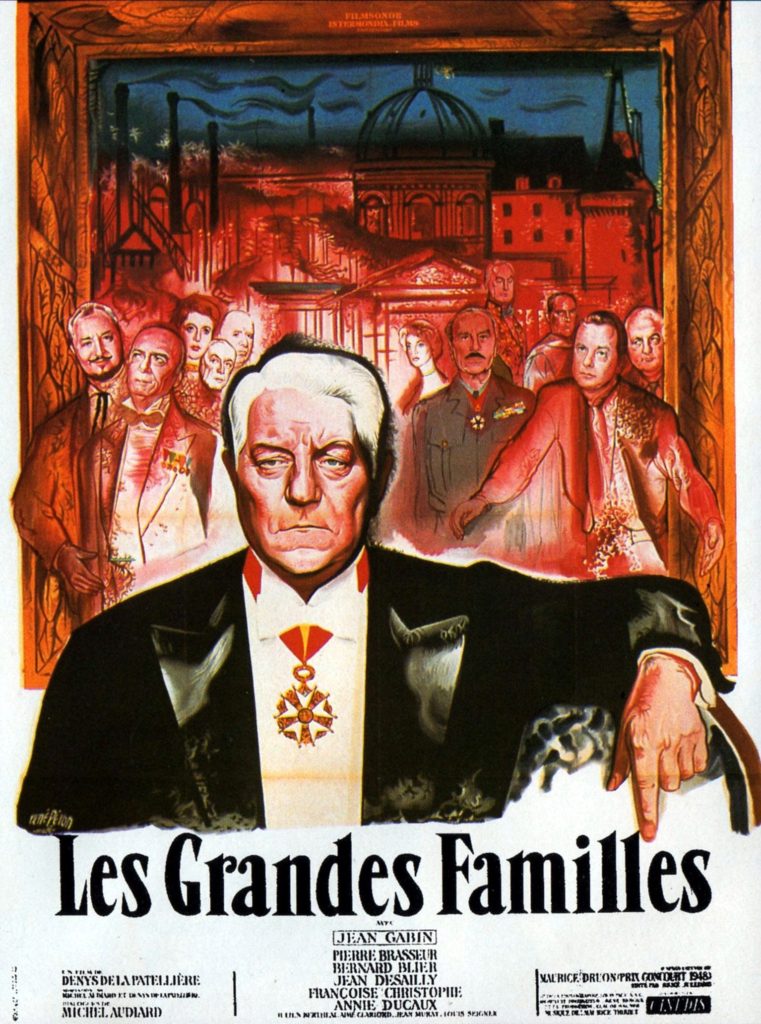

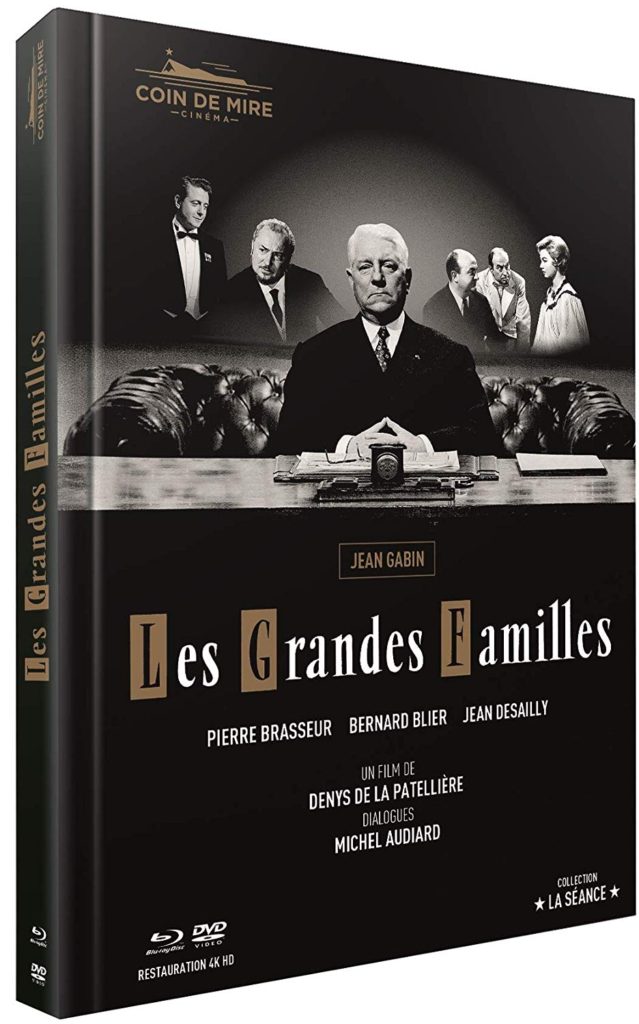

Nous en avons déjà parlé à trois reprises, si vous désirez en savoir plus sur la présentation de l’objet concocté par Coin de Mire Cinéma, reportez-vous aux chroniques d’Archimède le clochard, Les Grandes familles et Des gens sans importance. Même chose que pour ces trois titres, le menu principal est fixe et musical.

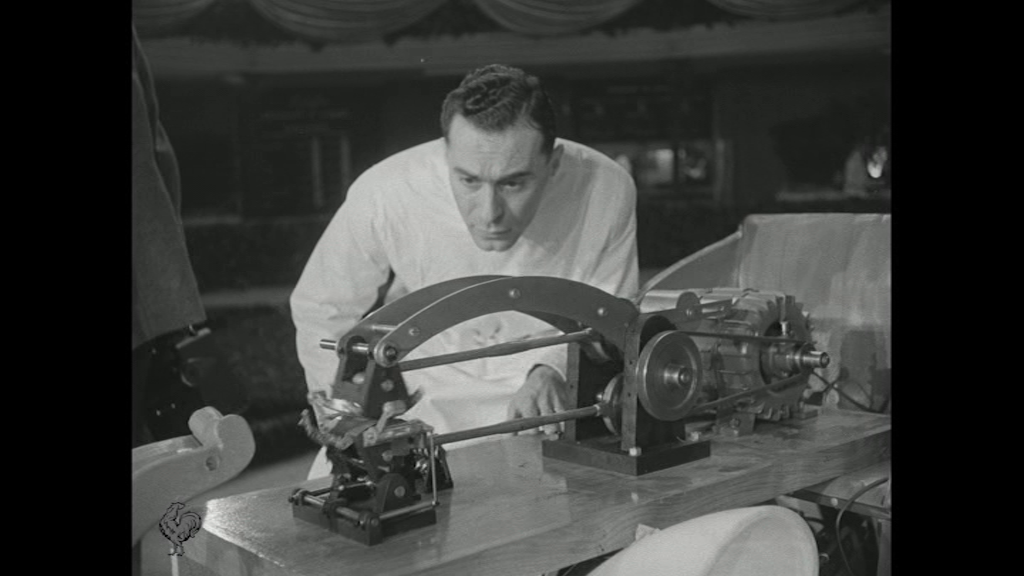

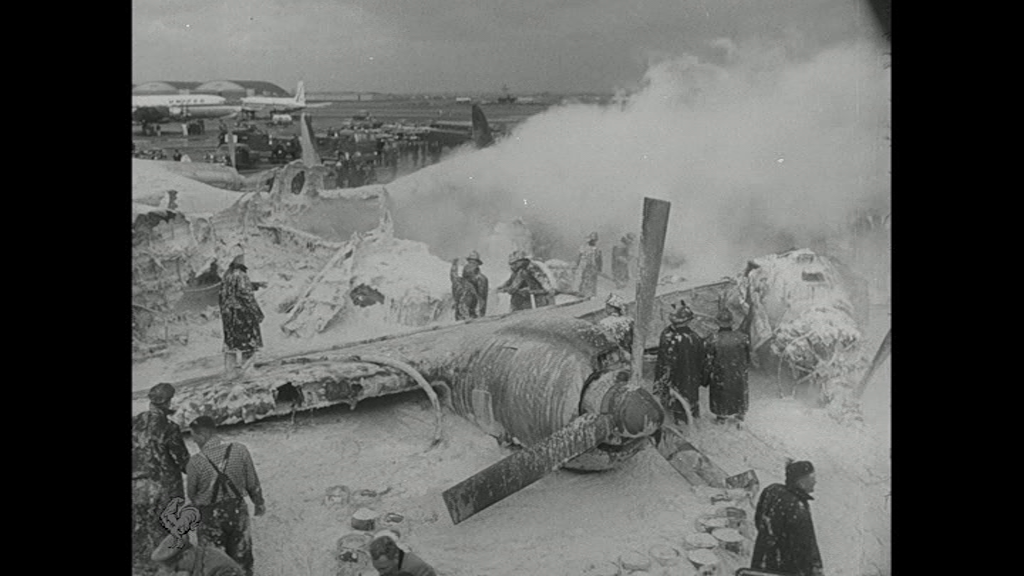

Si vous décidez d’enclencher le film directement. L’éditeur propose de reconstituer une séance d’époque. Une fois cette option sélectionnée, les actualités Pathé du moment démarrent alors, suivies de la bande-annonce d’un film, puis des publicités d’avant-programme, réunies grâce au travail de titan d’un autre grand collectionneur et organisateur de l’événement La Nuit des Publivores. Le film démarre une fois que le salut du petit Jean Mineur (Balzac 00.01).

L’édition des Amants du Tage contient donc les actualités de la 11e semaine de l’année 1955 comme la venue à Paris de la comédienne Gina Lollobrigida pour la présentation de son nouveau film, la création d’un tissu inusable ou le salon des arts ménagers parasité par le groupe vocal des Quatre Barbus (10’).

Ne manquez pas les formidables réclames de l’année 1955 avec une publicité pour les esquimaux Gervais, les caramels Valentin, l’eau Vichy Célestins, Nescafé et un shampooing étrange constitué d’oeufs (8’).

La bande-annonce des Amants du Tage et celles des cinq autres titres de la collection édités le 22 octobre sont également disponibles.

L’Image et le son

En dehors de quelques images d’archives en début de film, forcément marquées et non retouchées, et de la dernière séquence aux légers fourmillements, le master restauré en Haute-Définition des Amants du Tage est superbe. On ne s’attendait pas à un tel rendu. La copie est étincelante, avec des noirs denses qui côtoient des blancs immaculés et la palette de gris est largement étendue. La restauration est exceptionnelle, aucune scorie n’a survécu au nettoyage numérique et le piqué est bluffant. Le grain original est heureusement conservé et excellemment géré. Ce Blu-ray permettra de (re)découvrir totalement cette œuvre d’Henri Verneuil. Exit l’ancienne édition DVD disponible chez LCJ !

La piste mono bénéficie d’un encodage en DTS HD-Master Audio. Si quelques saturations demeurent inévitables surtout sur les quelques dialogues aigus et les fados, l’écoute se révèle fluide, limpide et surtout saisissante. Les sous-titres français destinés au public sourd et malentendant sont également disponibles.

Crédits images : © Coin de mire Cinéma / TF1 Droits Audiovisuels / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Coin de mire Cinéma / TF1 Droits Audiovisuels / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

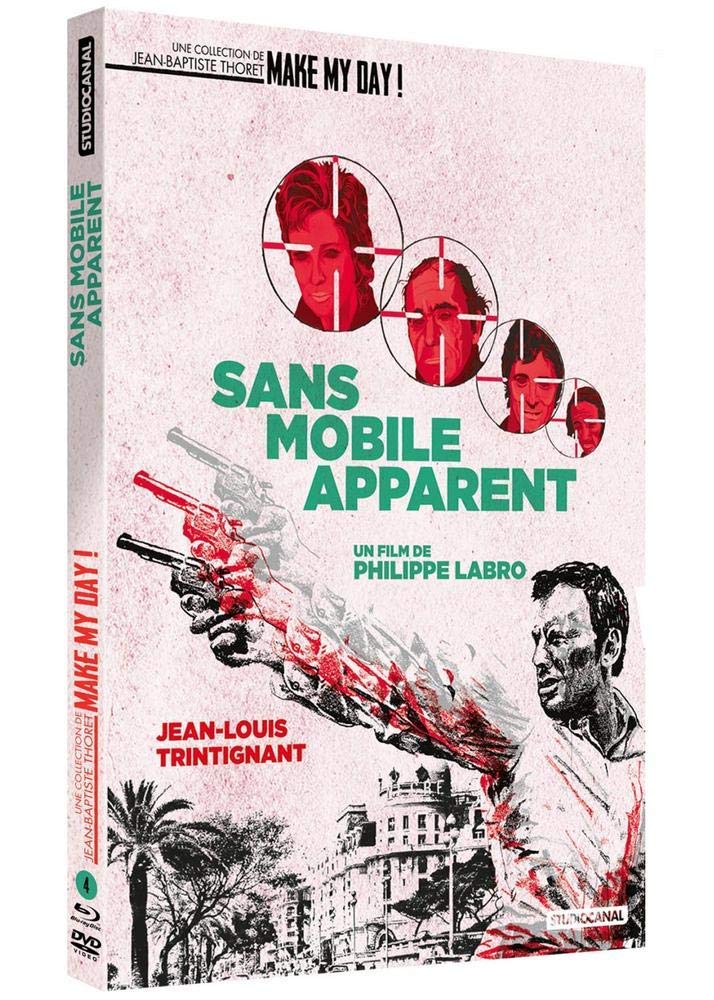

Crédits images : © STUDIOCANAL / Compass / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © STUDIOCANAL / Compass / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Coin de mire Cinéma / TF1 Droits Audiovisuels / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Coin de mire Cinéma / TF1 Droits Audiovisuels / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Artus Films / Captures DVD : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Artus Films / Captures DVD : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

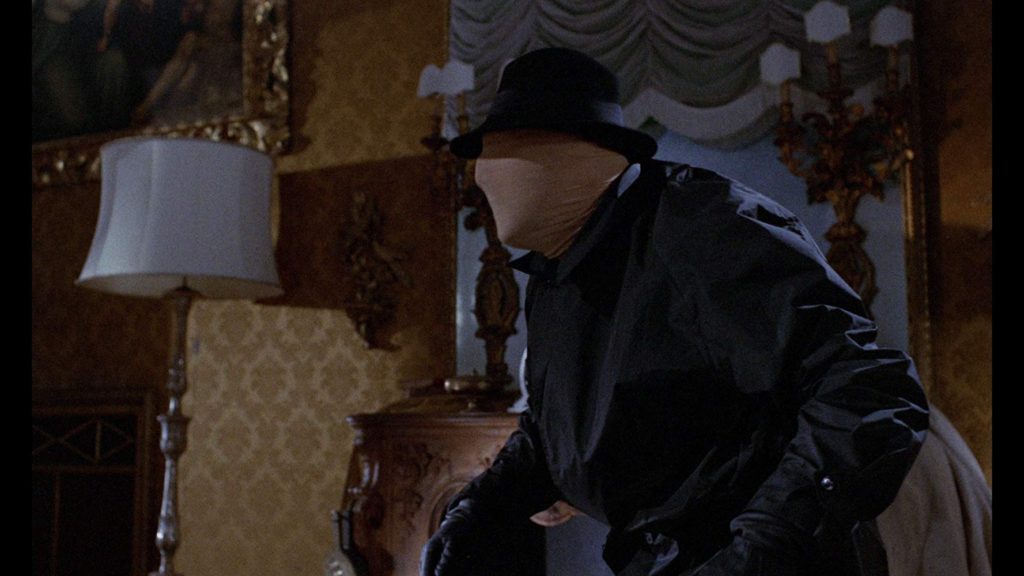

Crédits images : © STUDIOCANAL Euro International Films S.p.A / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © STUDIOCANAL Euro International Films S.p.A / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Coin de mire Cinéma / TF1 Droits Audiovisuels / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Coin de mire Cinéma / TF1 Droits Audiovisuels / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © TF1 Studio /

Crédits images : © TF1 Studio /

Crédits images : © Twentieh Century Fox Home Entretainment LLC All Rights Reserved / Rimini Editions / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Twentieh Century Fox Home Entretainment LLC All Rights Reserved / Rimini Editions / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © SND / M6 Vidéo / Captures DVD : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © SND / M6 Vidéo / Captures DVD : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr