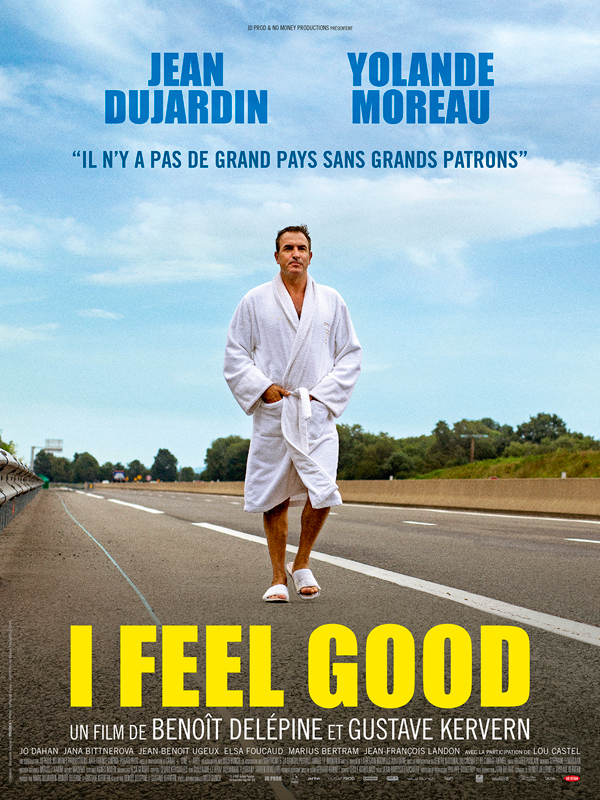

I FEEL GOOD réalisé par Benoît Delépine & Gustave Kervern disponible en DVD et Blu-ray le 5 février 2019 chez Ad Vitam

Acteurs : Jean Dujardin, Yolande Moreau, Jo Dahan, Jean-Benoît Ugeux, Jana Bittnerova, Elsa Foucaud, Marius Bertram, Joël Séria…

Scénario : Benoît Delépine, Gustave Kervern

Photographie : Hugues Poulain

Musique : Motivés

Durée : 1h33

Date de sortie initiale : 2018

LE FILM

Monique dirige une communauté Emmaüs près de Pau. Après plusieurs années d’absence, elle voit débarquer son frère, Jacques, un bon à rien qui n’a qu’une obsession : trouver l’idée qui le rendra riche. Plus que des retrouvailles familiales, ce sont deux visions du monde qui s’affrontent.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le cinéma de Benoît Delépine et de Gustave Kervern se porte admirablement bien. Leur huitième long métrage en commun, I Feel Good, est une savoureuse comédie, interprétée par un Jean Dujardin métamorphosé et que l’on a plaisir à redécouvrir aussi spontané, impliqué, vraiment très drôle et excellemment dirigé. Trois ans après le génial Saint-Amour, l’un de leurs meilleurs opus, Benoît Delépine et Gustave Kervern tournent cette fois leur caméra vers le cinégénique village Emmaüs de Lescar-Pau situé dans les Pyrénées-Atlantiques, théâtre idéal pour plonger un personnage odieux, arriviste, qui ne pense qu’à faire du fric, au grand désespoir de sa sœur Monique, incarnée par l’indispensable, intense et authentique Yolande Moreau, qui voit la communauté troublée par les projets de son frangin Jacques. Ou comment vouloir changer l’eau en Château Pétrus et multiplier les pains Poilâne, en partant de rien.

Ce dernier a une idée pour devenir riche, très riche, immensément riche. Après avoir disparu pendant trois ans, Jacques, inspiré par Bernard Tapie et Bill Gates, persuadé que le but du jeu est de faire bosser les autres et ne pas travailler soi-même, a enfin trouvé la solution. Il va créer une société de chirurgie esthétique low cost en Bulgarie ! Egalement inspiré par la réussite d’un ancien camarade de classe qui a baptisé sa villa « I Feel Good », Jacques emprunte ce nom pour sa société et commence à ratisser le village Emmaüs afin de trouver de potentiels clients susceptibles d’être intéressés pour se faire faire un lifting, une liposuccion, une vaginoplastie ou autres. Jacques a foi dans le système libéral. Le problème c’est qu’il n’a pas d’argent pour lancer son entreprise. Alors il démembre sa voiture pour revendre les pièces détachées sur Ebay. Et quitte à travailler, Jacques préfère être dans le haut du panier de crabes. De son côté, Monique surveille son petit frère, tout en veillant à la tranquillité des compagnons d’Emmaüs.

Jean Dujardin est parfait du début à la fin et se fond complètement dans l’univers décalé poético-politico-social, humaniste et punk, tendre et anar, des deux scénaristes-réalisateurs. Avec ses cheveux probablement coupés lui-même, son peignoir et ses sandales (on pense à Jean-Paul Belmondo dans L’Incorrigible), sa bedaine, son dos voûté, son bronzage artificiel ou bien avec ses costumes trop grands, le comédien retrouve une fraîcheur bienvenue, comme si son jeu se trouvait libéré des gros budgets portés ces dernières années. A l’instar de Gérard Depardieu dans Mammuth et Saint-Amour, Jean Dujardin est comme « rebooté » par ses metteurs en scène.

I Feel Good témoigne également de la maturité du cinéma de Benoît Delépine et de Gustave Kervern. Loin de leurs premières œuvres comme Aaltra et Avida, ce huitième film apparaît très abouti sur la forme avec notamment une photographie signée Hugues Poulain, chef opérateur attitré et complice des cinéastes, lumineuse et chatoyante. Si I Feel Good peut parfois manquer de rythme, l’excellence des dialogues, le burlesque assumé de certaines situations (le renvoi de crachat, secondé par des effets visuels) et son festival de tronches d’acteurs non-professionnels renvoie au cinéma italien des années 1970. Le film est rempli de petits détails cocasses, comme un petit sapin CGT accroché au rétroviseur de la vieille Simca familiale, plus de 500.000 kilomètres au compteur, où les cendres des parents reposent dans la boîte à gants et dans le vide-poche.

L’intérêt peut s’émousser quelque peu dans le dernier acte qui voit certains « élus » de Jacques prendre la route vers la Bulgarie, mais I Feel Good vaut largement le détour pour ses comédiens pétillants, ses situations qui prennent la forme d’une succession de vignettes multicolores proches de la bande dessinée, ainsi que pour l’ironie mordante et jubilatoire de son épilogue.

LE BLU-RAY

Le test du Blu-ray de I Feel Good, disponible chez Ad Vitam, a été réalisé à partir d’un check-disc. Le menu principal est animé et musical.

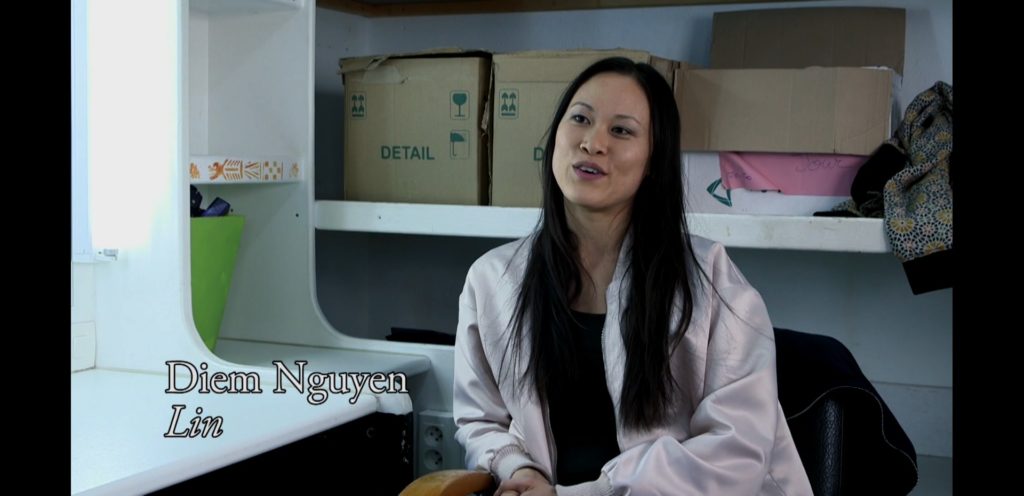

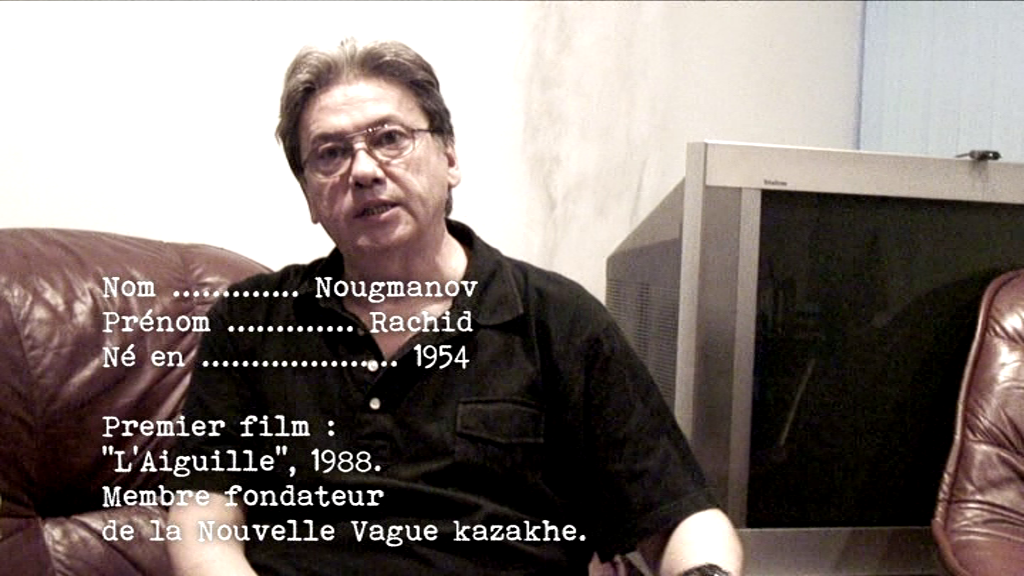

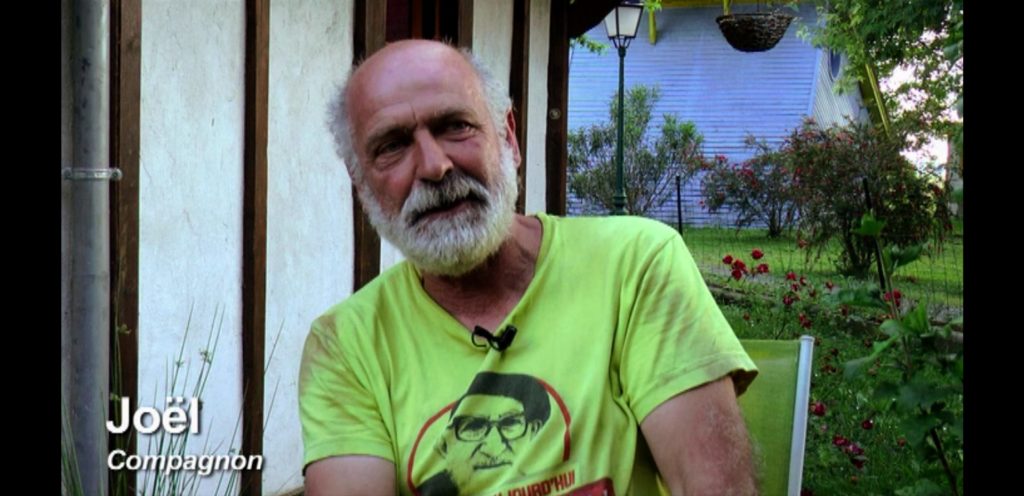

En prolongement du film, l’éditeur nous gratifie d’un excellent documentaire intitulé Parlons utopie (1h15), réalisé par Dominique Gautier. Le Village Emmaüs Lescar-Pau accueille depuis plus de trente-six ans les exclus de l’économie libérale et les déçus de cette économie qui cherchent une autre voie. Fidèle à l’esprit de l’abbé Pierre ce village vit et se développe uniquement grâce à son travail, sans aucune aide ou subvention.Avec les témoignages d’habitants du Village et d’intervenants extérieurs, économistes, militants, sociologues, politologues, écrivains, journaliste, élus locaux, ce film montre comment une micro-société composée d’environ 150 personnes, compagnes et compagnons, salariés, bénévoles, organisée autour de la récupération et la valorisation des déchets, peut créer un véritable système économique et social alternatif, un vrai projet de vie collectif. Et à partir de ses activités et son engagement politique, comment ce village utopique s’est imposé dans le paysage régional et au-delà, qu’il soit social, politique, économique, agricole, culturel. Ce documentaire montre également quelques images du tournage de I Feel Good, ainsi que les interventions des deux réalisateurs.

L’interactivité se clôt sur trois teasers et la bande-annonce.

L’Image et le son

Bravo à Ad Vitam qui livre un magnifique Blu-ray et permet aux spectateurs de revoir cette fantaisie dans les plus belles conditions techniques. La colorimétrie est vive et flamboyante dès le début, la luminosité est aveuglante, le piqué constamment acéré et les contrastes denses. Si la réalisation parfois à la volée occasionne quelques pertes des détails ainsi que des flous involontaires, la copie demeure immaculée, le cadre est superbe et la profondeur de champ fort appréciable. Un transfert full HD qui en met plein les yeux.

Le mixage DTS-HD Master Audio 5.1 exploite magnifiquement chacune des enceintes et délivre un lot impressionnant d’effets en tous genres. Les voix sont exsudées avec force par la centrale, les latérales sont intelligemment mises à contribution à l’instar des bruits constants de la circulation. A ce stade, la piste DTS-HD Master Audio Stéréo devient anecdotique mais se révèle largement suffisant pour ceux qui ne seraient pas équipés sur les enceintes arrière. L’éditeur joint également les sous-titres français destinés au public sourd et malentendant, ainsi qu’une piste Audiodescription.