LE DOSSIER MONA LINA (Shelter) réalisé par Eran Riklis, disponible en DVD le 7 novembre 2018 chez Pyramide Vidéo

Acteurs : Golshifteh Farahani, Neta Riskin, Yehuda Almagor, Doraid Liddawi, David Hamade, August Wittgenstein, Mark Waschke, Haluk Bilginer…

Scénario : Eran Riklis d’après la nouvelle The Link de Shulamith Hareven

Durée : 1h29

Date de sortie initiale : 2018

LE FILM

Mona, libanaise, est soupçonnée par le Hezbollah d’être une informatrice des services secrets israéliens. Craignant qu’elle soit démasquée, le Mossad l’exfiltre vers l’Allemagne et lui fait changer de visage. Pendant deux semaines, le temps de se remettre de son opération, ils la cachent dans un appartement à Hambourg. Naomi, agent du Mossad, est chargée de lui tenir compagnie et de la protéger. Mais le Hezbollah est à la poursuite de Mona et la planque ne s’avère pas aussi sûre que prévu…

Révélé en 2004 avec La Fiancée syrienne, le scénariste, producteur et réalisateur israélien Eran Riklis confirme la force et la singularité de son cinéma avec Shelter, titre international du Dossier Mona Lina. Film de femmes, huis clos, quasi-théâtral dans son dispositif, le dernier opus du cinéaste qui nous avait tant émus avec le magnifique Les Citronniers en 2008 vaut surtout pour le remarquable et intense face à face entre deux grandes comédiennes, Golshifteh Farahani et Neta Riskin. En dehors de cela, Le Dossier Mona Lina pèche par son scénario somme toute classique et finalement peu marquant, mais l’immense qualité de l’interprétation et la rigueur de la mise en scène l’emportent haut la main.

Lauréat d’un Ophir en 2010, équivalent des César français pour le cinéma israélien, pour son film Le Voyage du directeur des ressources humaines, Eran Riklis a souvent été porté et inspiré par les personnages féminins. Le Dossier Mona Lina confronte deux femmes, une ex-espionne au service d’Israël, une agente du Mossad chargée de sa protection. Deux mondes différents, deux cultures, deux parcours. Enfermées dans un appartement en Allemagne, Mona et son ange-gardien Naomi vont tisser des liens dans un environnement chaotique de guerre et d’incompréhension.

Le Dossier Mona Lina est un vrai film d’espionnage, mais on est ici beaucoup plus proche de l’univers de John le Carré que de James Bond. A part un ou deux règlements de comptes, le film repose sur les dialogues, sur la suspicion, le doute, l’échec également. Rien n’est gagné d’avance, la peur est omniprésente malgré tous les moyens mis en œuvre pour protéger la personne en danger. Golshifteh Farahani, visage recouvert de bandages, laisse pourtant transparaître la fatigue et l’angoisse de son personnage. Ses yeux en amande soulignés de cernes foudroient une fois de plus, faisant d’elle l’une des comédiennes les plus précieuses du moment. Néanmoins et une fois n’est pas coutume, elle se fait voler la vedette par Neta Riskin, actrice israélienne vue dans Une histoire d’amour et de ténèbres de Natalie Portman, véritable révélation du film. Son personnage à fleur de peau se révèle bien plus attachant que Mona, à mesure qu’elle se révèle par strates auprès de cette dernière.

Prisonnier de ses partis pris, Eran Riklis parvient tout de même à rendre ses protagonistes intéressants, en jouant sur les apparences et selon lui qui « oscillent en permanence entre confiance et défiance, honnêteté et duperie, loyauté et trahison ». La relation trouble entre Mona et Naomi insuffle au film son rythme, sa force et son énergie. Tout ce qui entoure les deux femmes apparaît finalement secondaire, malgré un dernier acte en extérieur plus animé et qui réintroduit l’intrigue au coeur même du domaine qu’il abordait dans son introduction.

Eran Riklis aime le thriller et les films à suspense, ses précédents longs métrages en témoignaient déjà, et le réalisateur aborde ici frontalement le genre qui a toujours coulé dans les veines de ses œuvres passées, même si cela est moins organique que l’iranien Asghar Farhadi. Le Dossier Mona Lina n’est certes pas le plus grand film de son auteur, et sous ses allures froides voire glacées s’avère l’un de ses plus accessibles.

LE DVD

Le test du DVD du Dossier Mona Lina, disponible chez Pyramide Vidéo, a été réalisé à partir d’un check-disc. Le menu principal est animé et musical.

Aux côtés d’un lot de bandes-annonces, l’éditeur joint un making of (23’), composé d’images classiques de tournage et d’interviews de l’équipe. La parole est monopolisée par le réalisateur, tandis que Golshifteh Farahani s’exprime visiblement sur Skype. Les intentions, les partis pris, les thèmes et la psychologie des personnages sont abordés de façon posée et très instructive.

L’Image et le son

Pyramide Vidéo nous a concocté un très beau master du Dossier Mona Lina. La colorimétrie est habilement restituée, la clarté est de mise, le cadre large bien exploité. On excuse de sensibles pertes de la définition sur certains plans, dénaturant quelque peu le piqué, puisque la copie demeure solide et permet de revoir le film d’Eran Riklis dans d’excellentes qualités techniques.

Le confort acoustique est largement assuré grâce aux mixages français et multilingue Dolby Digital 5.1. Les dialogues sont solidement plantés sur la centrale et la balance frontale est fluide et limpide. Les plages de silence sont impressionnantes, les ambiances naturelles ne sont pas oubliées (voir la scène où Naomi entend tous les bruits environnants, les sirènes, le métro, la circulation) et les effets annexes sont délicats mais bien présents. Les deux pistes Stéréo sont également de fort bon acabit et contenteront largement ceux qui ne seraient pas équipés sur les enceintes latérales. L’éditeur joint également les sous-titres français destinés au public sourd et malentendant.

Crédits images : © Pyramide Distribution / Captures DVD : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

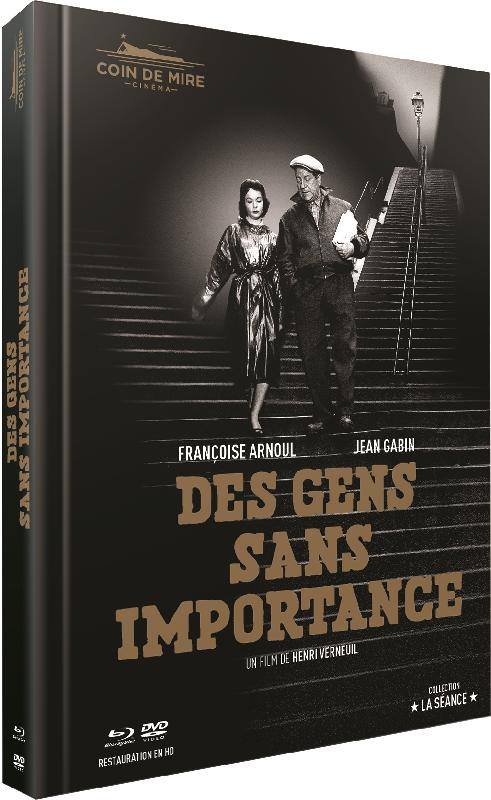

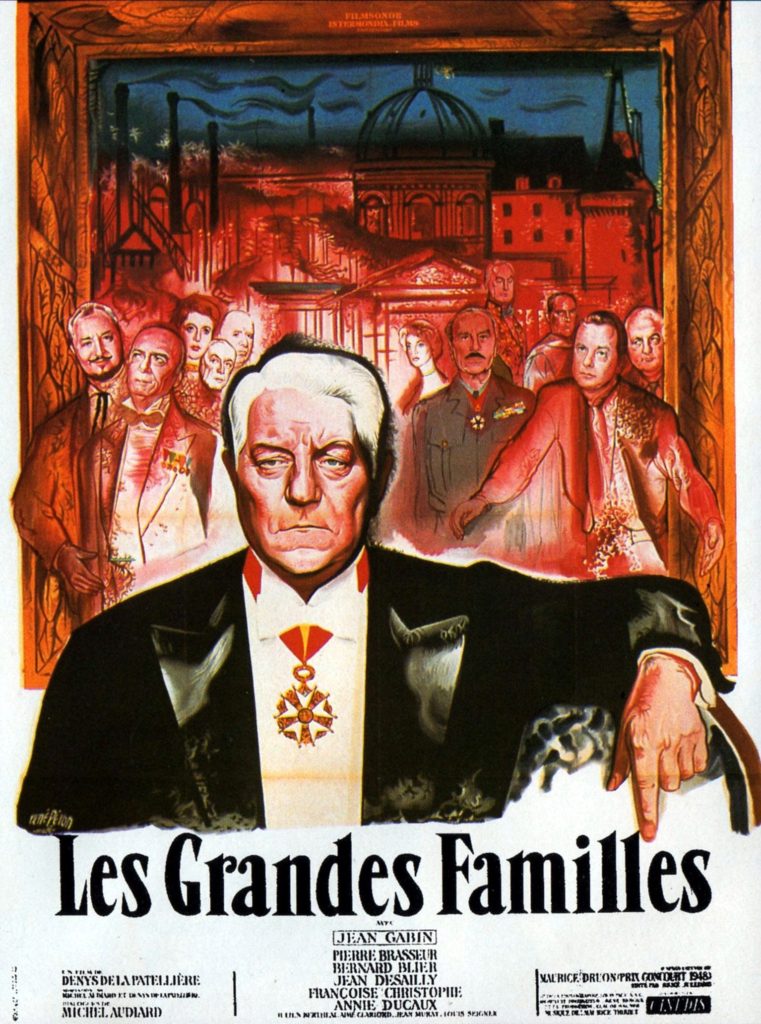

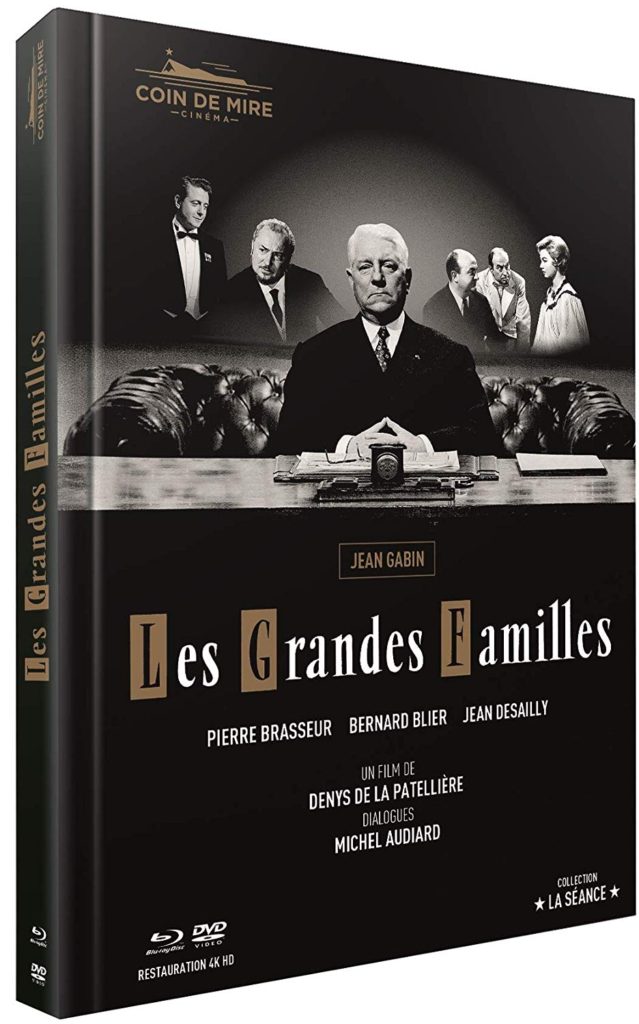

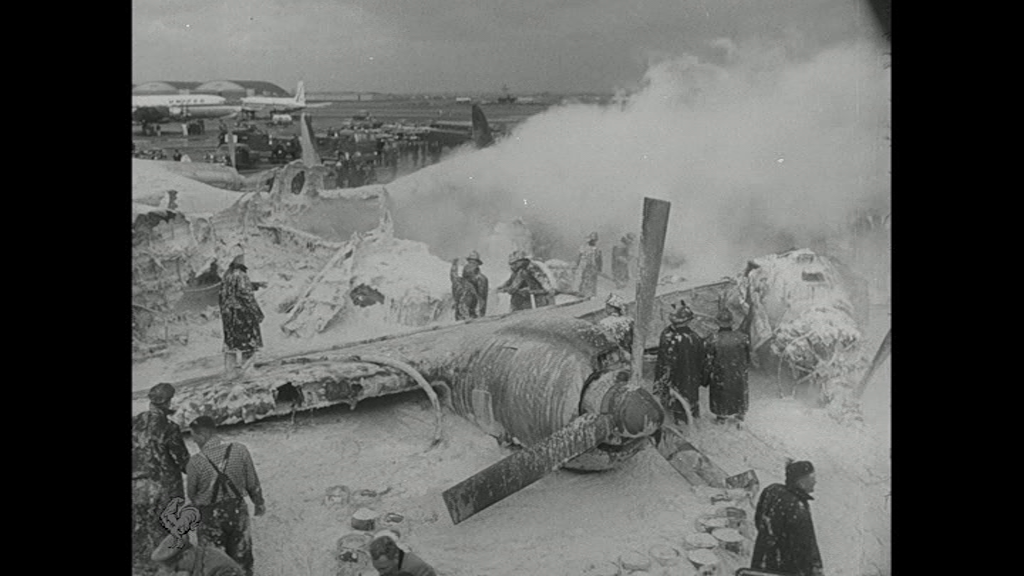

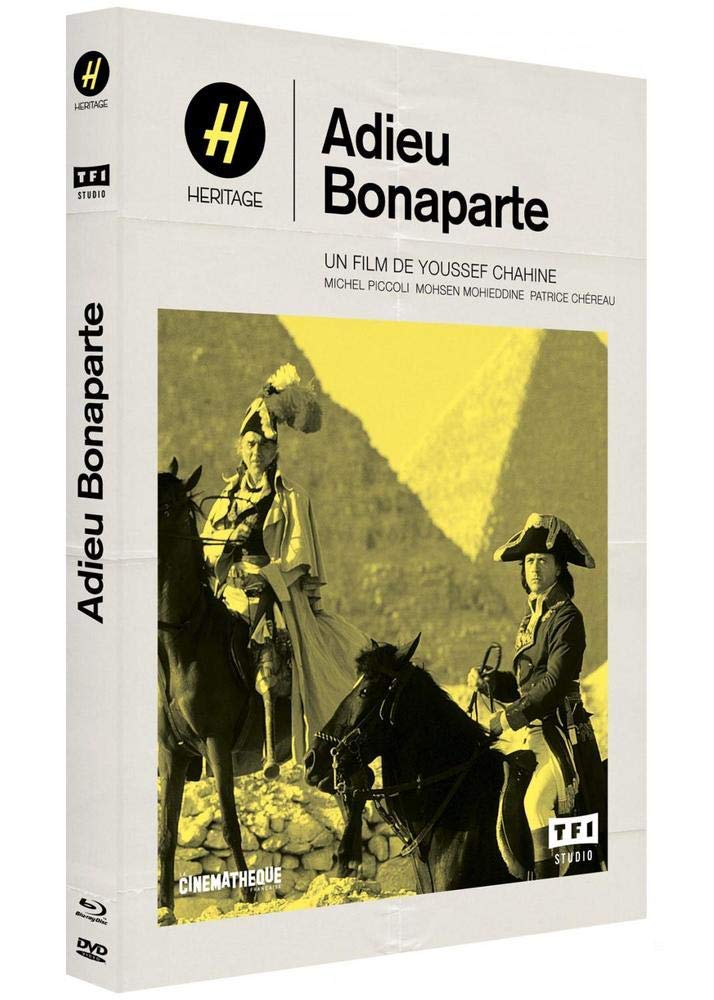

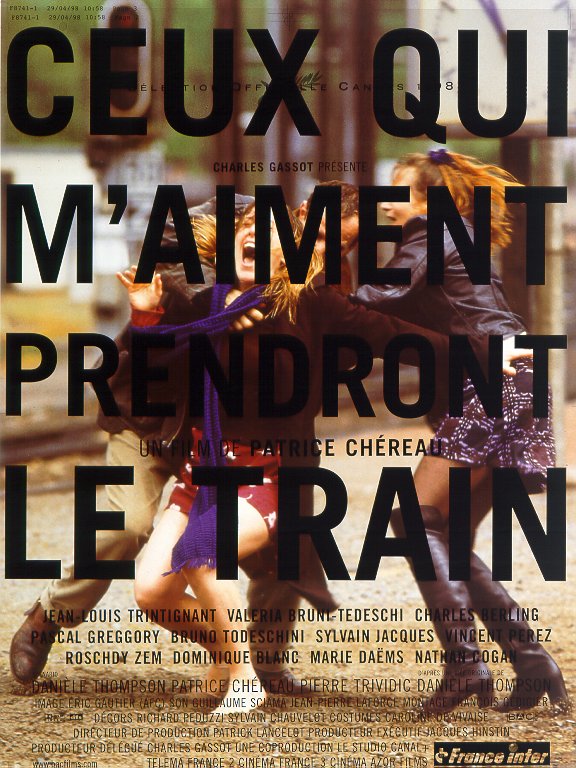

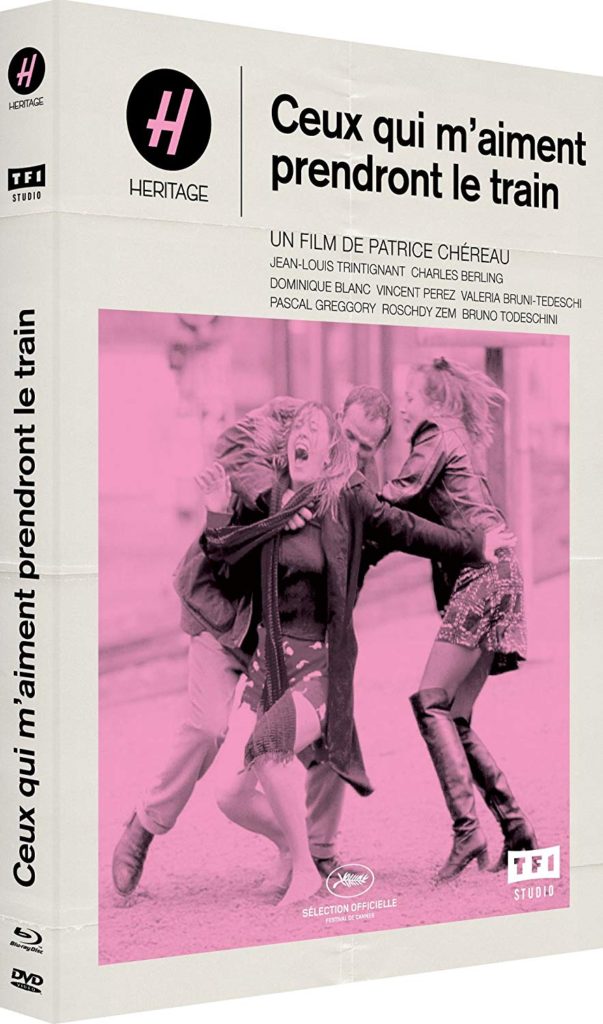

Crédits images : © Coin de mire Cinéma / TF1 Droits Audiovisuels / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Coin de mire Cinéma / TF1 Droits Audiovisuels / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Coin de mire Cinéma / TF1 Droits Audiovisuels / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Coin de mire Cinéma / TF1 Droits Audiovisuels / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

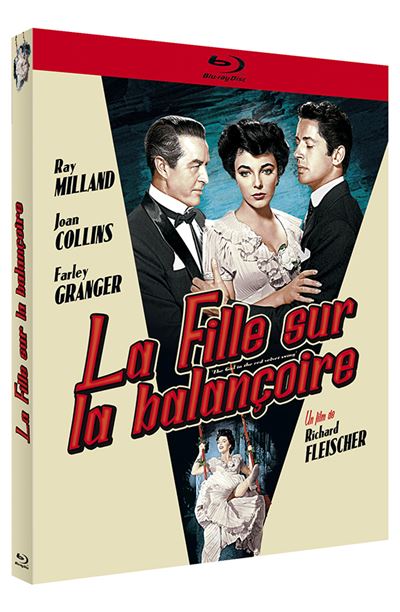

Crédits images : © Twentieh Century Fox Home Entretainment LLC All Rights Reserved / Rimini Editions / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Twentieh Century Fox Home Entretainment LLC All Rights Reserved / Rimini Editions / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © TF1 Studios

Crédits images : © TF1 Studios

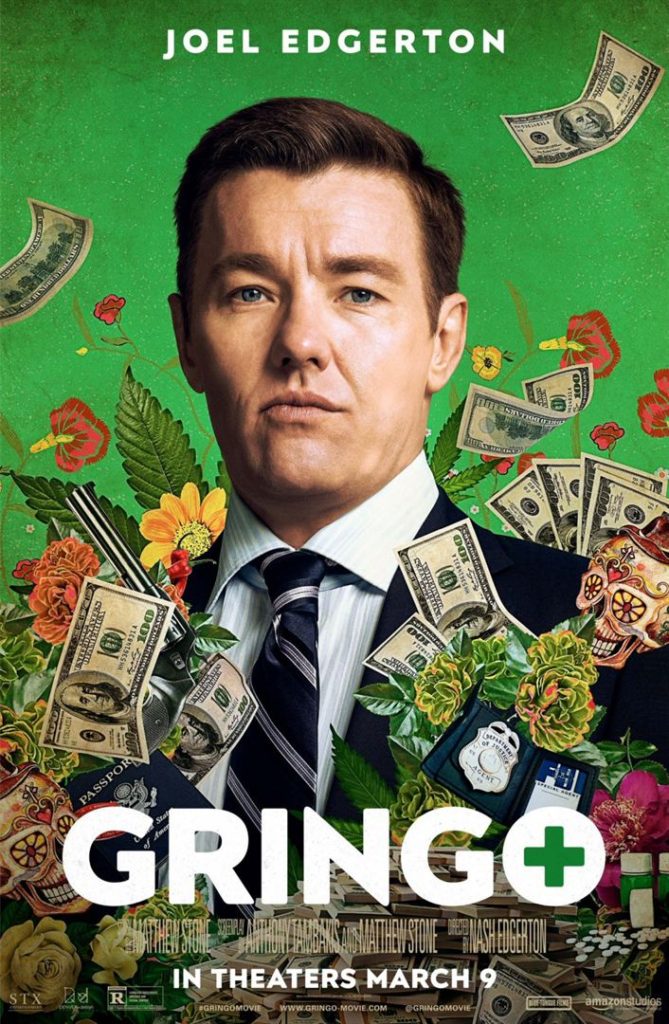

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Les mixages anglais et français DTS-HD Master Audio 5.1 restituent merveilleusement les dialogues, la musique, les ambiances nocturnes foisonnantes de New York. La balance frontale est joliment équilibrée, les latérales interviennent évidemment sur toutes les séquences en extérieur. La spatialisation musicale est percutante et le confort acoustique assuré. Il en est de même pour les pistes Stéréo, de fort bon acabit, qui conviendront aisément à ceux qui ne seraient pas équipés sur la scène arrière. Les sous-titres français destinés au public sourd et malentendant sont également disponibles, ainsi qu’une piste Audiodescription.

Les mixages anglais et français DTS-HD Master Audio 5.1 restituent merveilleusement les dialogues, la musique, les ambiances nocturnes foisonnantes de New York. La balance frontale est joliment équilibrée, les latérales interviennent évidemment sur toutes les séquences en extérieur. La spatialisation musicale est percutante et le confort acoustique assuré. Il en est de même pour les pistes Stéréo, de fort bon acabit, qui conviendront aisément à ceux qui ne seraient pas équipés sur la scène arrière. Les sous-titres français destinés au public sourd et malentendant sont également disponibles, ainsi qu’une piste Audiodescription.

Crédits images : ©

Crédits images : ©

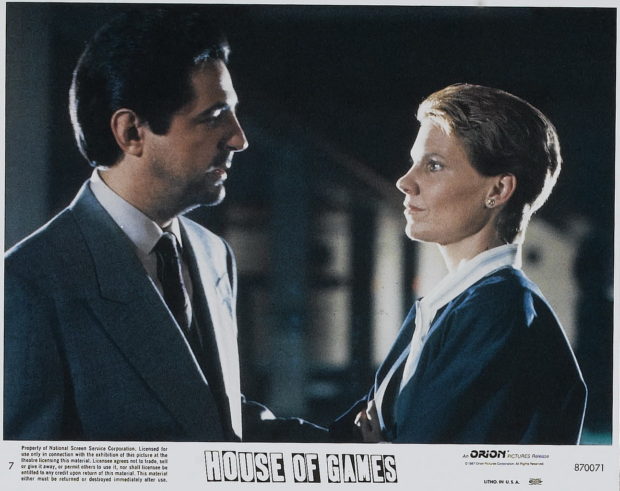

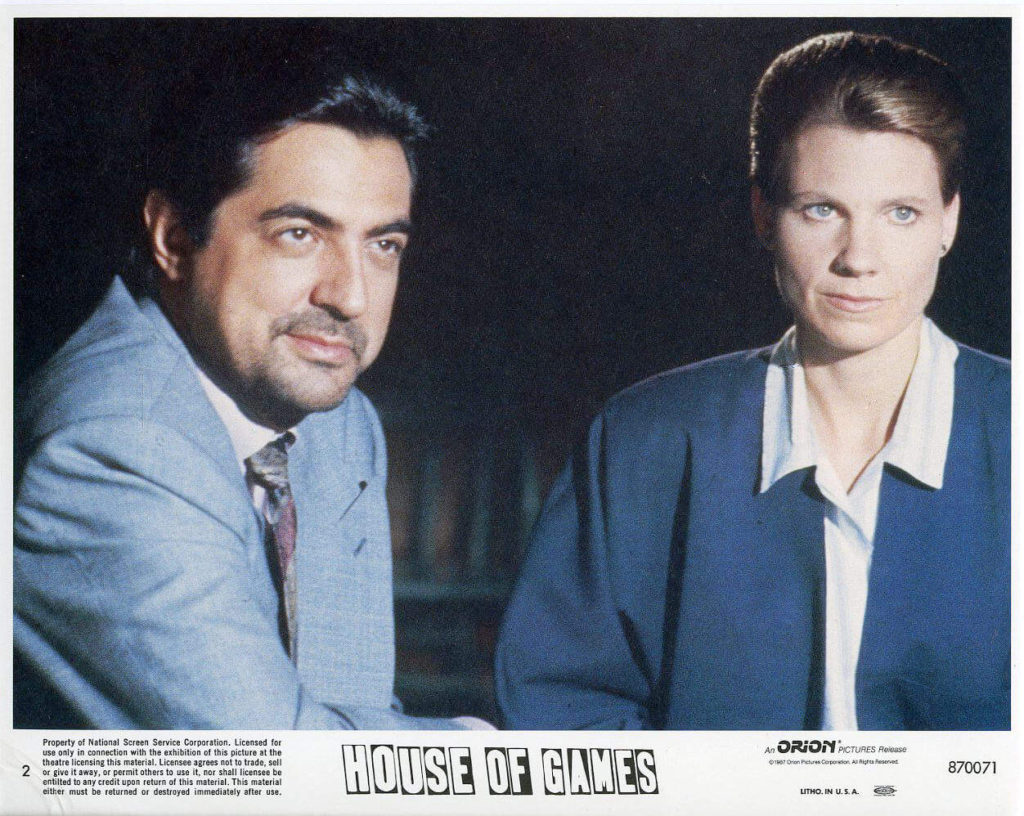

Crédits images : © MGM / United Artists / ORION / ESC EDITIONS / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © MGM / United Artists / ORION / ESC EDITIONS / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr