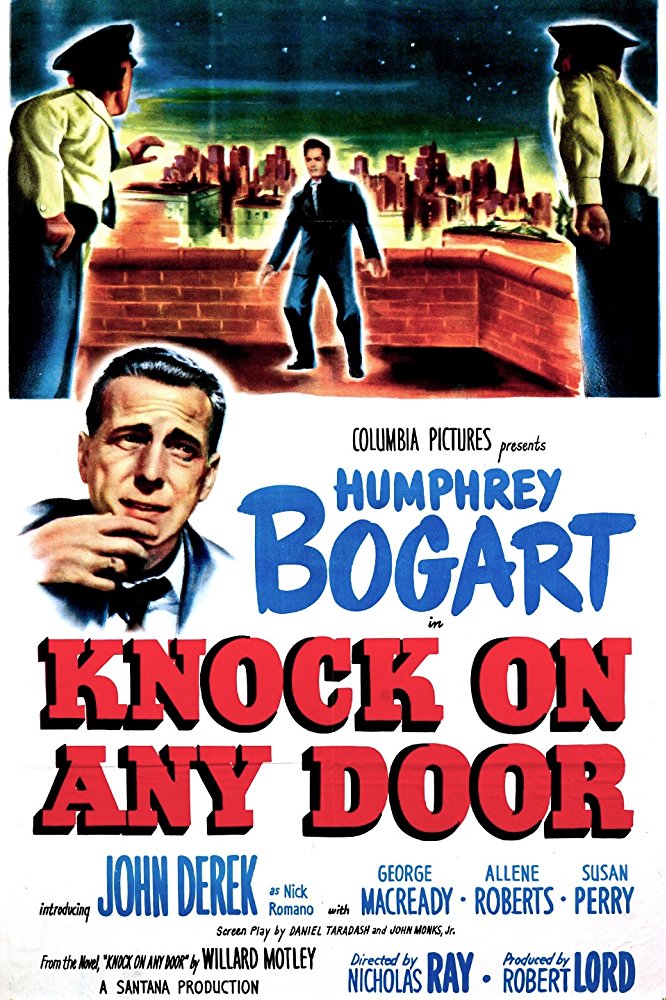

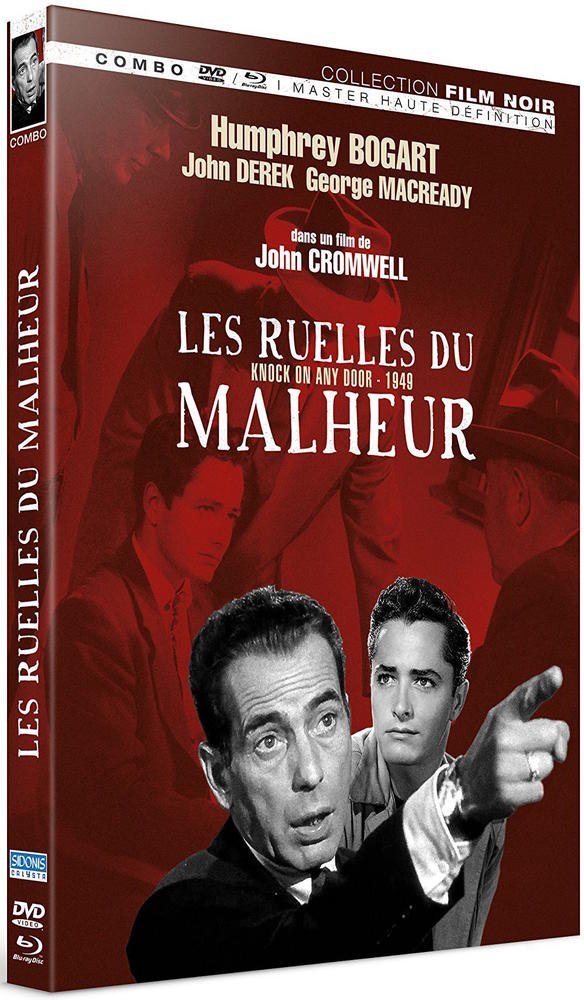

LES RUELLES DU MALHEUR (Knock on any door) réalisé par Nicholas Ray, disponible en DVD et combo Blu-ray+DVD le 6 mars 2018 chez Sidonis Calysta

Acteurs : Humphrey Bogart, John Derek, George Macready, Allene Roberts, Candy Toxton, Mickey Knox, Barry Kelley, Florence Auer…

Scénario : Daniel Taradash, John Monks Jr. d’après le roman « Les Ruelles du malheur » (Knock on Any Door) de Willard Motley

Photographie : Burnett Guffey

Musique : George Antheil

Durée : 1h50

Année de sortie : 1949

LE FILM

Contre l’avis de ses partenaires, l’avocat Andrew Morton choisit de défendre l’affaire de Nick Romano, un jeune homme dérangé des quartiers pauvres sans doute car il s’en sent proche, ayant lui-même vécu là-bas. Nick est accusé d’avoir tué un policier et son avocat est persuadé de son innocence.

Les Ruelles du malheur – Knock on Any Door n’est que le troisième long métrage du réalisateur Nicholas Ray (1911-1979), de son vrai nom Raymond Nicholas Kienzle. Alors qu’il vient de fonder Santana, sa société de production, Humphrey Bogart repère le film Les Amants de la nuit et décide d’engager son metteur en scène, Nicholas Ray donc, pour Les Ruelles du malheur, l’adaptation du best-seller de Willard Motley édité l’année précédente. Oeuvre de commande certes, mais ce film va permettre à Nicholas Ray de poser les bases de son cinéma. De plus, enthousiasmés par cette expérience, le réalisateur et la star collaboreront à nouveau l’année suivante pour Le Violent. En attendant, Les Ruelles du malheur reste un film méconnu dans la carrière de Bogey et s’il paraît souvent entre deux eaux, vaut encore aujourd’hui largement le coup, ne serait-ce que pour la confrontation Humphrey Bogart-John Derek.

Accusé du meurtre d’un policier, Nick Romano (John Derek), jeune délinquant qui est né et a vécu dans le quartier interlope de « Skid Row », est défendu par l’avocat Andrew Morton (Humphrey Bogart), né lui aussi dans ce quartier. L’histoire de Nick est une longue suite de vols et de délits : une enfance malheureuse (son père est mort en prison), de mauvaises fréquentations ont fait de lui un voyou. Morton le suit, même s’il n’est pas toujours là pour le défendre. Un temps, Nick « se range ». Il se marie avec Emma (Allene Roberts), exerce plusieurs emplois. Emma lui annonce qu’elle est enceinte. Mais ce bonheur est de courte durée : trop faible pour lutter, Nick retombe dans l’ornière. Il commet à nouveau des vols. « Vivre vite, mourir jeune et faire un beau cadavre! » est sa devise. Il commence à participer à des vols à main armée.

Les Ruelles du malheur détonne dans l’immense carrière d’Humphrey Bogart, puisque ce dernier interprète ici un avocat, qui se prend d’affection pour un jeune voyou d’un quartier défavorisé. Le personnage de Bogey est intéressant à plus d’un titre puisque Morton voit en Romano ce qu’il aurait pu devenir lui-même s’il n’avait pas embrassé ses études de droit. S’ils n’ont pas eu la même chance, Morton est bel et bien décidé à faire gagner son procès à Romano, jeune homme extrêmement sensible, fou de chagrin après avoir perdu sa jeune épouse, alors enceinte, qui a mis fin à ses jours. Cette disparition provoquera la chute de Romano, de plus en plus impliqué dans de graves délits. Accusé d’avoir assassiné un inspecteur de police, Romano s’en remet totalement au talent, à la confiance et au professionnalisme de Morton. Au procès, Morton défend donc Nick, qui jure son innocence. Le District Attorney Kerman (suintant George Macready, balafré et enragé) n’arrive pas à détruire l’alibi de Nick. Morton se lance dans un long réquisitoire contre cette société qui sécrète ces « ruelles du malheur ».

Alors certes le discours du film n’a rien de bien nouveau et souhaite pointer du doigt le fait que l’inégalité des chances, l’environnement et la violence omniprésente gangrène l’âme humaine. Mais le message passe, surtout quand il sort de la bouche d’Humphrey Bogart, très à l’aise dans un rôle prolixe qui lui va comme un gant. A ses côtés, John Derek crève l’écran. S’il demeure malheureusement plus connu pour avoir été un homme à femmes (Bo Derek, Ursula Andress, Linda Evans) et photographe de charme pour le magazine Playboy, il est excellent, beau, charismatique et très attachant dans Les Ruelles du malheur. Son personnage à fleur de peau n’est d’ailleurs pas sans rappeler celui qu’interprètera James Dean en 1955 dans La Fureur de vivre, du même Nicholas Ray.

Certes, Les Ruelles du malheur paraît souvent déséquilibré entre ses scènes de procès et les flashbacks qui racontent la descente aux enfers du jeune italo-américain, mais les personnages sont heureusement passionnants et la mise en scène est étonnante de maîtrise. Jusqu’au final particulièrement inattendu et émouvant, ainsi que le dernier plan qui annonce quelque part le De sang froid de Truman Capote et son adaptation en 1967 par Richard Brooks.

LE BLU-RAY

Le test du Blu-ray de Les Ruelles du malheur, disponible chez Sidonis Calysta, a été réalisé à partir d’un check-disc. L’édition contient à la fois le DVD et l’édition HD. Le menu principal est élégant, animé et musical.

Comme d’habitude, ou presque, les fidèles François Guérif (7’) et Patrick Brion (12’30) sont au rendez-vous pour parler du film qui nous intéresse ici. Le premier se penche surtout sur l’adaptation du roman de Willard Motley et les différences avec le film de Nicholas Ray, notamment en ce qui concerne le personnage de Bogart, secondaire dans le livre, mais évidemment central dans le film puisqu’interprété par la star hollywoodienne, également producteur ici. Guérif parle également de John Derek, qui selon-lui « n’a pas eu la carrière qu’il méritait ». De son côté, Patrick Brion, qui paraît quelque peu fatigué depuis quelques titres, évoque quant à lui la situation de Bogart producteur, qui a bouleversé la structure du roman pour sa transposition à l’écran. Les deux hommes s’accordent en tout cas sur les points faibles du film, notamment la lourdeur du scénario.

L’interactivité se clôt sur la bande-annonce.

L’Image et le son

Hormis quelques tâches, points blancs et des fourmillements durant le générique, le transfert HD répond à toutes les exigences et la restauration ne déçoit pas. Le N&B affiche une nouvelle jeunesse, les blancs sont lumineux et les noirs rutilants, le piqué n’a jamais été aussi affiné mais quelques séquences apparaissent beaucoup plus douces et lisses. Le grain tend à s’accentuer sur les scènes sombres, mais reste globalement bien géré, les gros plans ne manquent pas de détails (le front perlé de sueur de Bogart) et la profondeur du plein cadre 1.33 est inédite. Notons également divers décrochages sur les fondus enchaînés. Au final, ce lifting numérique sied à merveille à la photo de l’immense Burnett Guffey (Tant qu’il y aura des hommes, Bonnie et Clyde). Le Blu-ray de Les Ruelles du malheur est une exclusivité française.

La version anglaise (aux sous-titres français imposés) est proposée en DTS-HD Master Audio Mono. L’écoute demeure appréciable et propre, avec une excellente restitution de la musique de George Antheil, des effets annexes et des voix très fluides et aérées. En revanche, la piste française DTS-HD Master Audio Mono, est à éviter. Aucun relief, doublage vieillot et voix étouffées.

Crédits images : © Sidonis Calysta/ Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Sidonis Calysta/ Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Pathé / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Pathé / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : © Columbia Pictures / Sidonis Calysta / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Columbia Pictures / Sidonis Calysta / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : ©

Crédits images : ©