INSIDIOUS : LA DERNIÈRE CLÉ (Insidious: The Last Key) réalisé par Adam Robitel, disponible en DVD et Blu-ray le 9 mai 2018 chez Sony Pictures

Acteurs : Leigh Whannell, Lin Shaye, Angus Sampson, Kirk Acevedo, Caitlin Gerard, Spencer Locke, Josh Stewart, Bruce Davison…

Scénario : Leigh Whannell

Photographie : Toby Oliver

Musique : Joseph Bishara

Durée : 1h45

Année de sortie : 2018

LE FILM

Le docteur Elise Rainier, la brillante parapsychologue, va affronter le cas le plus effrayant et le plus personnel de son histoire : elle doit intervenir dans sa propre maison…

Annoncé comme étant le dernier volet de la saga (avant un reboot à la Saw dans quelques années ?), Insidious : La Dernière Clé se déroule en fait avant les événements du premier film réalisé par James Wan en 2010. Si l’on a constamment l’impression que les producteurs ont tout fait pour tirer sur la corde en espérant engranger le maximum de billets verts grâce à la renommée des précédents opus, surtout des deux premiers en fait, ce quatrième chapitre n’est pas déplaisant. La Dernière Clé fait « suite » à Insidous : Chapitre 3 de Leigh Whannell (2015), préquel aux deux précédents volets (vous suivez ?), qui se focalisait sur le personnage d’Elise Rainier, médium qui devenait finalement la protagoniste de la franchise puisque celle-ci apparaît dans chaque épisode.

Des années avant les événements des trois précédents films, durant la jeunesse d’Elise Rainier dans le Nouveau-Mexique, cette dernière commence à être hantée par un esprit maléfique et démoniaque dans sa propre maison, la poussant plus profondément dans le Lointain (« The Further »). Plusieurs années après, une famille dit être victime d’événements paranormaux et fait appel à Elise. Seulement cette fameuse famille habite dans sa maison d’enfance et le démon dévoreur d’âmes qui hantait Elise dans le passé, semble être revenu. Secondée par deux parapsychologues, Tucker et Specs, Elise accepte alors de tenter d’entrer en contact avec les morts. Forcée de s’aventurer dans les tréfonds de l’au-delà, Elise va affronter le pire ennemi qu’elle ait jamais rencontré…

Oui bon d’accord, les scénaristes raclent les fonds de tiroir pour épuiser le filon. Toutefois, Insidious : La Dernière Clé est loin d’être honteux ou décevant. C’est juste qu’il n’a pas la prétention de rivaliser avec les deux films signés James Wan, encore producteur ici. Après Leigh Whannel, scénariste et co-créateur de la saga avec James Wan et interprète du chasseur de fantômes Specs, la mise en scène est cette fois confiée à Adam Robitel, réalisateur, monteur, producteur et scénariste (Paranormal Activity 5 : Ghost dimension) du formidable film d’épouvante L’Etrange cas Deborah Logan, qui prenait alors la forme d’un documenteur, avec quelques témoignages face caméra et extraits de journaux télévisés.

Insidious : La Dernière Clé n’est pas vraiment un film d’horreur. Bien sûr, nous retrouvons quelques éléments qui ont fait le succès de la franchise, comme l’errance dans le « Lointain », mais ce quatrième chapitre fonctionne surtout du point de vue dramatique. L’enfance d’Elise en 1954 est racontée à travers un excellent prologue qui fait froid dans le dos, sans trop en faire, grâce à une excellente utilisation du son et l’interprétation d’une jeune comédienne très convaincante. La suite du film est un peu plus chaotique, mais fonctionne grâce à l’investissement de Lin Shaye, qui retrouve pour la quatrième fois, et probablement la dernière, son personnage de médium charismatique. Le film n’est pas dépourvu d’humour grâce à ses deux acolytes. Elise fait face à un démon également très réussi avec ses doigts munis de clés qui lui permettent de « fermer » le clapet de celles et ceux qui hurlent devant lui, mais aussi de cloîtrer leurs esprits.

Alors certes, Insidious : La Dernière Clé, toujours produit par Jason Blum, ne fait pas vraiment peur, mais le spectacle et le divertissement sont facilement assurés. Le public s’est d’ailleurs déplacé en masse, le film étant devenu le plus grand succès de la saga dans le monde entier, y compris en France. Mais il est temps de passer à autre chose maintenant !

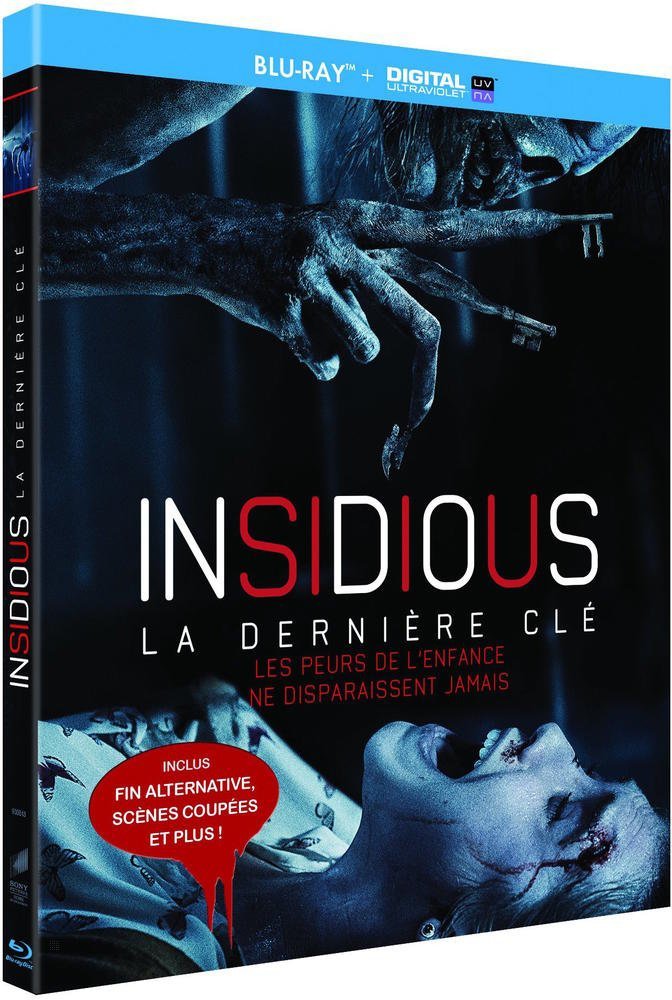

LE BLU-RAY

Le Blu-ray de Insidious : La Dernière Clé repose un boîtier classique de couleur bleue, glissé dans un surétui cartonné. Le visuel de la jaquette reprend celui de l’affiche du film. Le menu principal est fixe et musical.

Cette édition comprend huit scènes coupées (sobrement intitulées « scènes effrayantes effacées ») qui n’apportent pas grand-chose au final et qui ont visiblement été écartées pour des questions de rythme (19’). La fin alternative (3’) montrait la libération des âmes perdues après la mort de Key Face.

S’ensuivent trois featurettes promotionnelles, Rencontrez le Nouveau Démon – Déverrouillez les clés (2’30), Voyage dans le Lointain (3’30) et Incarner Elise (5’30). Le réalisateur, les acteurs, la chef costumière, la chef décoratrice et les producteurs présentent les enjeux d’Insidious : La Dernière Clé avec professionnalisme, sans en faire des tonnes, donnant envie d’en savoir plus sur ce dernier volet. Des images de tournage, des maquillages et des effets spéciaux sont également au programme.

L’Image et le son

Insidious : La Dernière Clé est un film sombre et la Haute définition restitue habilement la photo du chef opérateur Toby Oliver (Get Out, Happy Birthdead). Les volontés artistiques sont donc respectées, sans aucune perte du piqué et des détails dans les scènes les moins éclairées. Ce master HD demeure impressionnant de beauté, le cadre est sublime, les contrastes affichent une densité remarquable (du vrai goudron en ce qui concerne les noirs) et la colorimétrie froide est optimale. Un vrai régal pour les yeux. Un disque de démo.

Les deux versions DTS-HD Master Audio 5.1 font quasiment match nul en ce qui concerne la délivrance des ambiances sur les enceintes latérales, la restitution des dialogues et la balance frontale. Le spectateur est littéralement plongé dans ce quasi-huis clos, la spatialisation reste solide tout du long et le caisson de basses est utilisé à bon escient. Sans surprise, la version originale l’emporte de peu sur l’homogénéité et la fluidité acoustique, ainsi que sur le report des voix.

Crédits images : © TF1 Studio / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © TF1 Studio / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © TF1 Studio / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © TF1 Studio / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © TF1 Studio / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © TF1 Studio / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Acme Kick LLC All Rights reserved

Crédits images : © Acme Kick LLC All Rights reserved

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : © Twentieh Century Fox Home Entretainment LLC All Rights Reserved / Movinside / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Twentieh Century Fox Home Entretainment LLC All Rights Reserved / Movinside / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : ©

Crédits images : ©