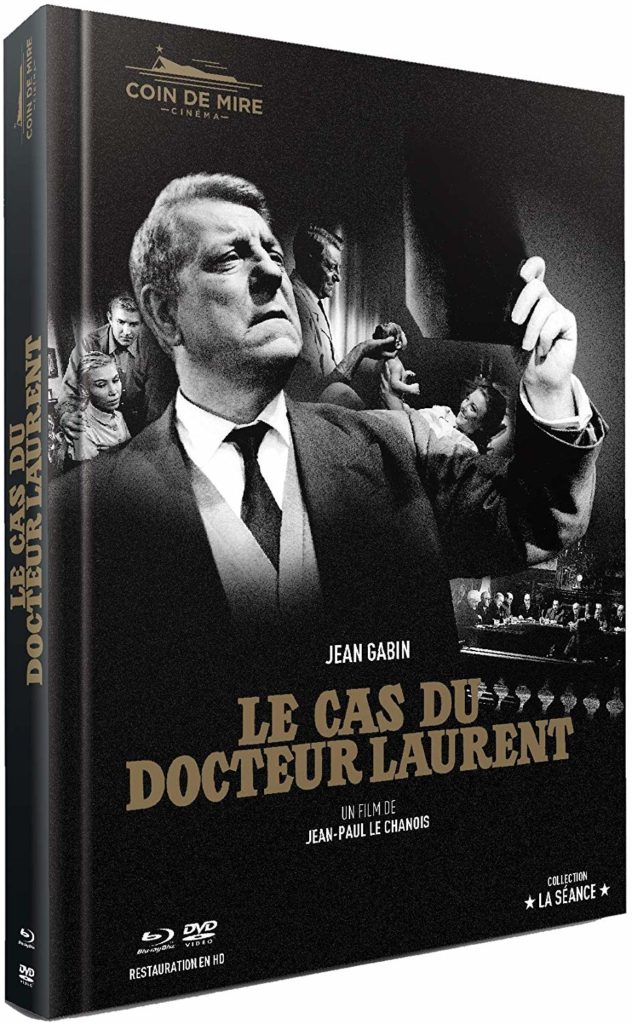

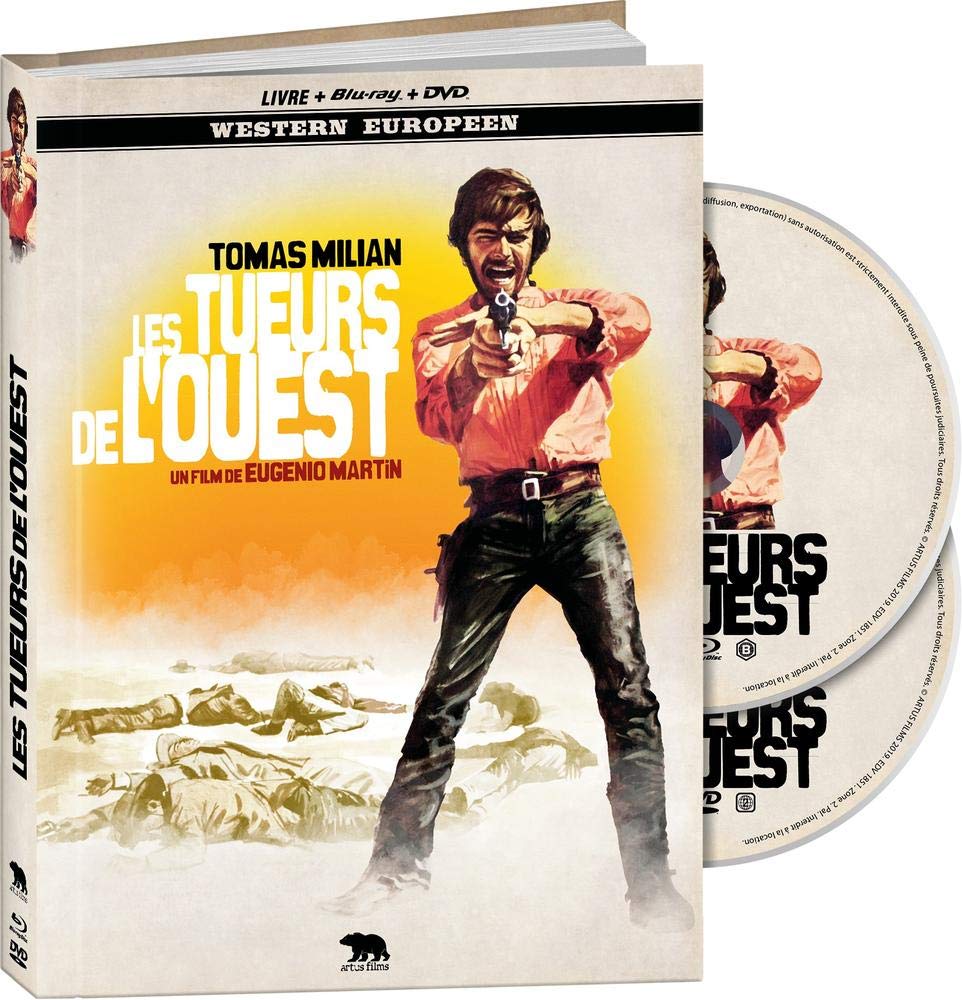

LES TUEURS DE L’OUEST (El precio de un hombre) réalisé par Eugenio Martín, disponible le 4 juin 2019 en Édition Collector Blu-ray + DVD + Livre chez Artus Films

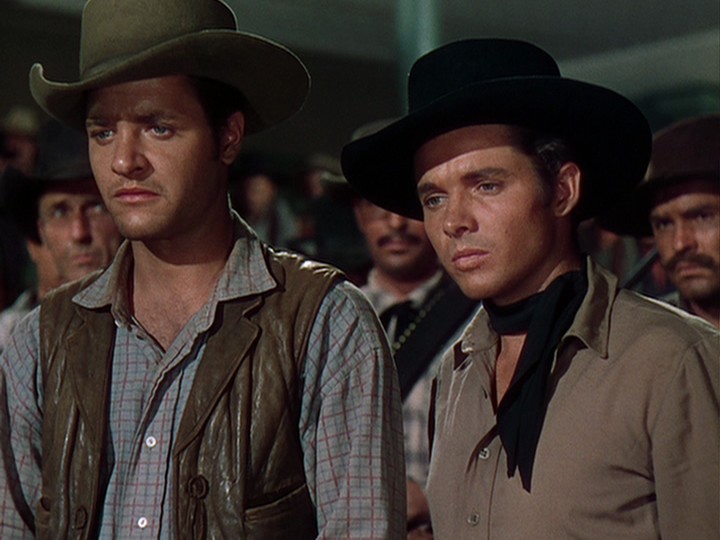

Acteurs : Richard Wyler, Tomás Milián, Halina Zalewska, Hugo Blanco, Mario Brega, Enzo Fiermonte, Luis Barboo, Lola Gaos, Ricardo Canales…

Scénario : James Donald Prindle, José Gutiérrez Maesso, Eugenio Martín d’après le roman de Marvin H. Albert « The Bounty Killer »

Photographie : Enzo Barboni

Musique : Stelvio Cipriani

Durée : 1h33

Année de sortie : 1966

LE FILM

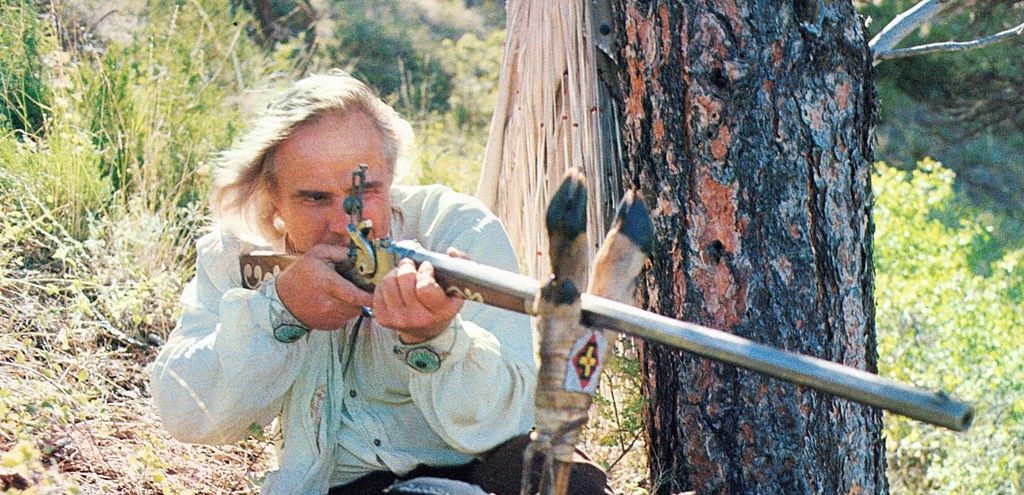

Un dangereux criminel, José Gomez, est arrêté pour le pillage d’une banque. Sur le chemin de la prison, José et ses gardes font une halte dans une auberge, dont les patrons ont bien connu le bandit enfant. Ils l’aident alors à s’évader. Mais Luke Chilson, officier de la police fédérale, recherche José, sa tête étant mise à prix pour 3 000 dollars…

Né à La Havane en 1933, Tomas Quintin Rodriguez alias Tomas Milian, démarre sa carrière de comédien en Italie sous la direction de Mauro Bolognini dans Les Garçons – La Notte brava (1959), sur un scénario de Pier Paolo Pasolini, d’après son propre roman Les Ragazzi. Très vite, les propositions se multiplient et le jeune acteur de 26 ans enchaîne avec Le Bel Antonio, chef d’oeuvre réalisé une fois de plus par Bolognini, puis L’Imprévu d’Alberto Lattuada (1961), le sketch Le Travail, mis en scène par Luchino Visconti pour le film collectif Boccace 70 (1962). 1966 est un tournant dans la carrière de Tomas Milian. Celui-ci enchaînera une demi-douzaine de westerns, dont Colorado – La Resa dei conti et Le Dernier face à face – Faccia a faccia de Sergio Sollima, l’exceptionnel Tire encore si tu peux – Se sei vivo spara de Giulio Questi, et le plus méconnu Les Tueurs de l’Ouest – El precio de un hombre. Ce dernier, par ailleurs très rare, est plus ibérique que transalpin.

Le film est réalisé par l’espagnol Eugenio Martín, connu des amateurs de cinéma Bis pour un Pancho Vila avec Telly Savalas (1972), Les 4 Mercenaires d’El Paso avec Lee Van Cleef, James Mason, Gina Lollobrigida et Gianni Garko (1971) et Terreur dans le Shangaï Express (1972) avec les mythiques Christopher Lee et Peter Cushing. Un habitué de la série B de luxe. Pour Les Tueurs de l’Ouest, adapté d’un roman du spécialiste et prolifique Marvin H. Albert, Eugenio Martín fait le boulot en se concentrant surtout sur les tronches de ses comédiens, et signe un western standard, pas inoubliable, mais aucunement déplaisant et surtout toujours aussi divertissant.

Chilsom le chasseur de primes traque deux hommes appartenant à la bande de Gomez. La traque va le mener dans le village où est emprisonné Gomez, qui ne tardera pas à s’évader, grâce aux villageois le croyant innocent. Quand ce dernier va régler ses comptes avec l’aide de sa bande de tueurs, le village va se transformer en champ de bataille.

Ou comment le bad-guy vole la vedette au héros ! Avec son charisme suintant et vénéneux, Tomas Milian emporte facilement la mise face à son partenaire, le britannique Richard Wyler, vedette et rôle-titre de Coplan FX 18 casse tout de Riccardo Freda (1965). Avant de bifurquer vers les poliziotteschi, Tomas Milian marque le western de sa griffe. Dans Les Tueurs de l’Ouest, il se délecte dans la peau de son personnage bien pourri, surtout quand l’homme qui voulait le mettre derrière les barreaux se retrouve en fâcheuse posture et s’en prend plein la gueule. Rétrospectivement, c’est à ce moment-là que Tomas Milian devient un acteur culte.

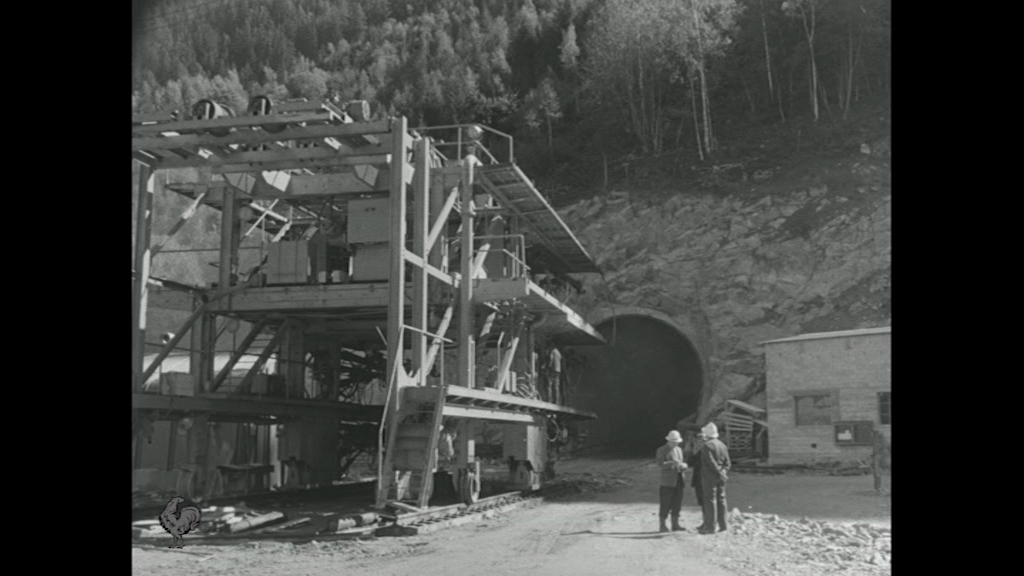

Le film démarre sur les chapeaux de roues et si le rythme tend à se ralentir quelque peu après l’évasion de Gomez, Les Tueurs de l’Ouest contient son lot de séquences d’action et les décors naturels d’Almería où l’herbe grasse côtoie les montagnes aux sommets enneigés font toujours leur effet, tout comme la composition de Stelvio Cipriani, sa première réalisée pour le cinéma. Une petite réussite d’un genre qui déferlait alors dans tous les cinémas européens.

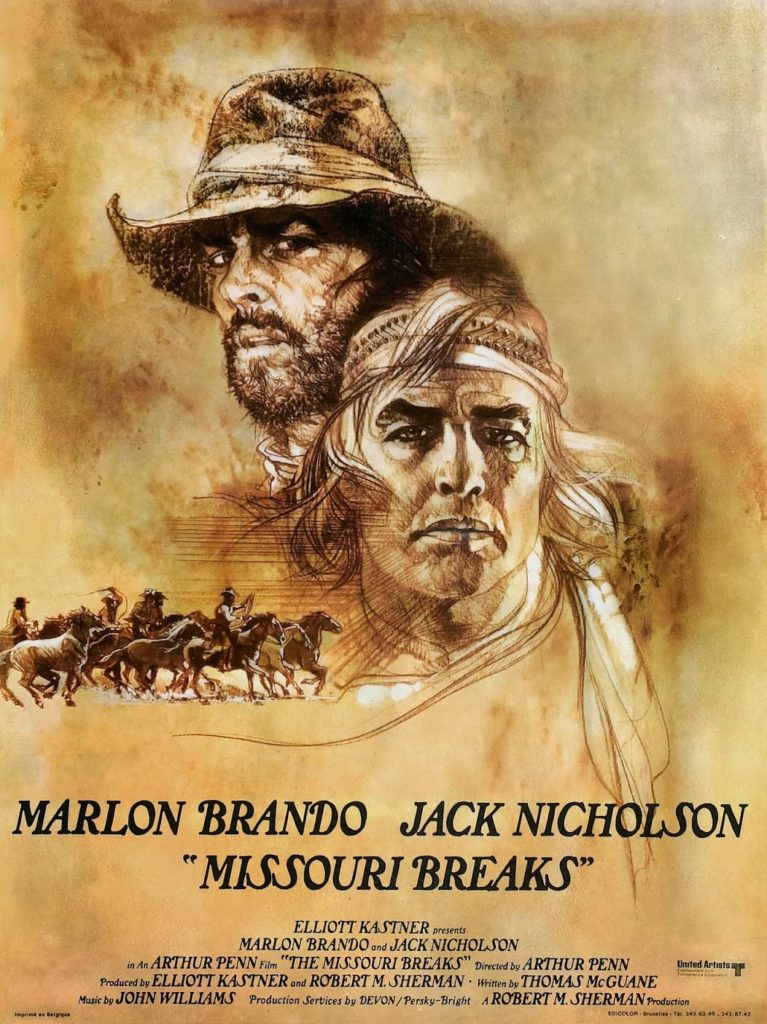

LE MEDIABOOK

Et hop, un nouveau Mediabook dans l’escarcelle d’Artus Films ! Inédit en DVD, Les Tueurs de l’Ouest rejoint ainsi la collection Western Européen et devient un titre privilégié de l’éditeur, puisque disponible en Edition Collector Livre+Blu-ray+DVD. Un superbe objet de collection composé des deux disques et d’un livre de 64 pages consacré aux Westerns de Marvin H. Albert au cinéma, réalisé sous la direction de Lionel Grenier, avec la participation d’Emmanuel Le Gagne et Jérôme Pottier. Des textes soignés, passionnants, érudits et qui se lisent avec un très grand plaisir, le tout agrémenté de photographies et d’affiches d’exploitation.

Comme sur l’édition du Retour de Ringo, le brillant Curd Ridel est de nouveau en piste, toujours devant son feu de cheminée, pour nous parler des Tueurs de l’Ouest (10’). L’invité d’Artus nous parle du réalisateur Eugenio Martín, qui signe ici son meilleur western, mais surtout de l’ensemble du casting avec sa « galerie de sales gueules ». Curd Ridel réalise une introduction toujours très sympathique de ce film très rare et difficile à dénicher.

L’interactivité se clôt sur un diaporama de photos et sur la bande-annonce (allemande) du film.

L’Image et le son

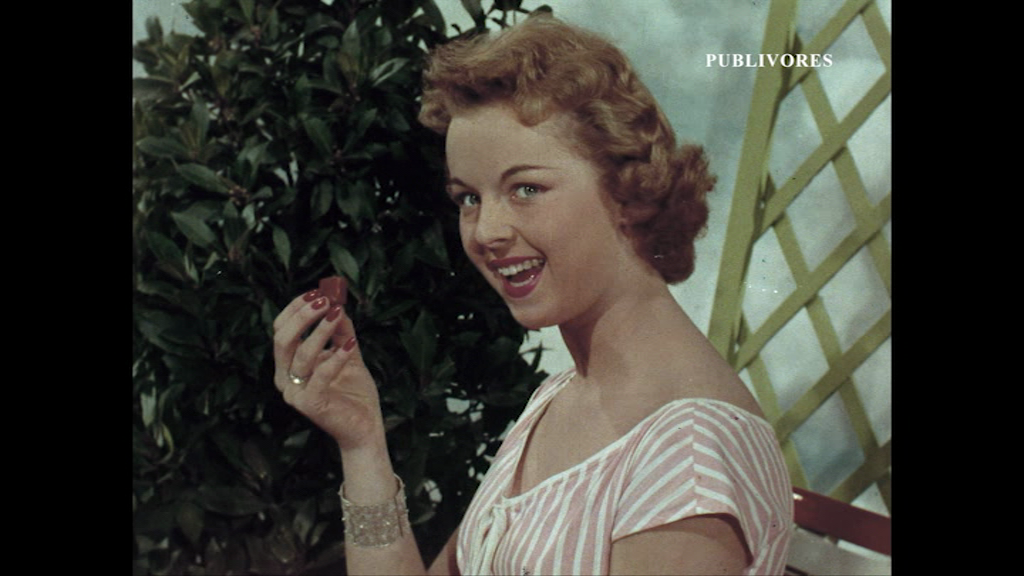

Attention, voici un petit trésor longtemps espéré par les fans de westerns spaghetti et de cinéma Bis ! Les Tueurs de l’Ouest débarque en France grâce aux bons soins d’Artus Films. Une copie HD restaurée qui devrait ravir les aficionados. Dès la première séquence, la luminosité est grande et la profondeur de champ éloquente. Certes, le générique s’accompagne de poussières, de fourmillements et de rayures verticales, mais ces défauts sont limités. Le master trouve rapidement son équilibre avec un grain original équilibré, des couleurs à foison (photo d’Enzo Barboni), des détails impressionnants sur les visages des comédiens, avec la sueur qui perle les fronts et les rides emplies de crasse. Certaines scènes semblent plus jaunâtres et les yeux bleus d’Halina Zalewska paraissent verts, mais (re)découvrir Les Tueurs de l’Ouest en Blu-ray tient du miracle et cette édition ne déçoit pas.

Les Tueurs de l’Ouest est proposé dans sa version intégrale. Certaines séquences n’ont jamais été doublées en français et passent donc directement en espagnol. Au jeu des comparaisons, la version française s’accompagne d’un souffle chronique, tandis que la piste espagnole est parfois un brin criarde. Les deux versions sont proposées au format LPCM Audio 2.0.

Crédits images : © Artus Films / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr