D’OÙ VIENS-TU JOHNNY ? réalisé par Noël Howard, disponible en combo DVD/Blu-ray le 5 juin 2018 chez TF1 Studio

Acteurs : Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Pierre Barouh, Jean-Jacques Debout, Evelyne Dandry, Fernand Sardou, André Pousse, Jean-Marie Rivière, Hélène Tossy, Henri Vilbert, Daniel Cauchy…

Scénario : Yvan Audouard

Photographie : Walter Wottitz

Musique : Eddie Vartan, Jean-Jacques Debout, Johnny Hallyday

Durée : 1h40

Année de sortie : 1963

LE FILM

Johnny Rivière est un jeune Parisien au cœur pur, passionné de rock’n’roll. Le sous-sol d’un bar lui sert de salle de répétition, à lui et à ses musiciens, en échange de menus services qu’il rend au patron, M. Franck. Lorsqu’il comprend qu’il est manipulé par des truands, il se révolte et jette à la Seine un chargement de drogue qu’il était chargé de convoyer à son insu. Menacé de mort, il part se réfugier auprès des siens en Camargue, bientôt rejoint par sa fiancée Gigi mais aussi traqué par les malfrats qui se sont lancés à ses trousses. D’où bagarres, chevauchées, amour et chansons…

D’où viens-tu Johnny ? (1963) n’est pas la première apparition de Johnny Hallyday au cinéma, mais le film qui l’a véritablement consacré star du rock’n’roll en France. Outre une apparition subliminale dans Les Diaboliques de Henri-Georges Clouzot (1955) alors qu’il n’est âgé que de douze ans, le film à sketches Les Parisiennes (1962) marque son incursion dans le septième art, dans le segment Sophie, réalisé par Yves Allégret, dans lequel il donne la réplique à une débutante nommée Catherine Deneuve. Mais c’est bel et bien D’où viens-tu Johnny ? qui assoit définitivement sa popularité. Par ailleurs, le film restera son plus grand succès au box-office avec 2,8 millions d’entrées. S’il démarre comme un petit polar en N&B, teinté de musique et de chansons, le long métrage de Noël Howard passe ensuite en couleurs après le générique (qui apparaît au bout d’un quart d’heure) pour plonger le personnage principal dans un western tourné dans les magnifiques décors naturels de la Camargue, où les seconds couteaux entourent la vedette avec leur accent chantant.

Avec sa petite amie Gigi, Johnny Rivière joue et chante dans un groupe de rock à Paris. En échange d’un local de répétition, le jeune homme rend quelques services au patron du club, un dénommé M. Franck. Un jour, il découvre que la valise qu’il a été sommé de récupérer à la consigne contient de la drogue et jette son contenu dans la Seine. Furieux, M. Franck jure de se venger. Johnny part alors se réfugier en Camargue d’où il est originaire. Il retrouve avec bonheur ses amis d’enfance et les habitants du coin. Mais les acolytes de M. Franck vont bientôt retrouver sa trace…

Produit par Ray Ventura, D’où viens-tu Johnny ? devait à la base être réalisé par Abel Gance. Victime d’un infarctus, le cinéaste laisse finalement la place à l’américain Noël Howard, réalisateur de seconde équipe sur La Terre des pharaons de Howard Hawks (1955), Ariane de Billy Wilder (1957), Le Roi des rois de Nicholas Ray (1961) et même sur Lawrence d’Arabie de David Lean (1962). C’est sans doute pour avoir côtoyé les plus grands que la mise en scène de Noël Howard apporte un vrai sens visuel à ce petit film devenu culte. Tourné dans un superbe N&B, le prologue parisien installe le récit et les personnages, notamment celui campé par l’idole des jeunes qui venait alors d’exploser sur la scène musicale française.

Charismatique, démarche à la James Dean, mimiques à la Elvis Presley, Johnny Hallyday, 20 ans, s’impose face à la caméra en faisant preuve de naturel et d’aisance. Le générique arrive puis le cadre capture les merveilles de la Camargue, terrain de jeu malin pour instaurer un western à la française.

Si l’histoire qui s’ensuit est somme toute anecdotique et prétexte pour mettre Johnny en valeur et le faire pousser la chansonnette à la moindre occasion, dont le tube écrit par Jean-Jacques Debout Pour moi la vie va commencer, le spectacle se laisse suivre très agréablement. Johnny doit non seulement essayer d’échapper à ceux qui sont lancés à ses trousses, mais il se retrouve également plongé dans un triangle amoureux, doit faire du rodéo avec ses potes, compter fleurette à l’élue de son coeur Gigi (Sylvie Vartan), boire du pastis avec Fernand Sardou (qui ne faisait certainement pas semblant d’enchaîner les verres), tout ça en gardant le sourire et les yeux plissés pour montrer sa fureur de vivre. D’où viens-tu Johnny ? reste un film frais, léger, beau à regarder et bourré de charme.

LE BLU-RAY

Le test du Blu-ray de D’où viens-tu Johnny ?, disponible chez TF1 Vidéo, a été réalisé à partir d’un check-disc. Le menu principal est lumineux, animé et musical.

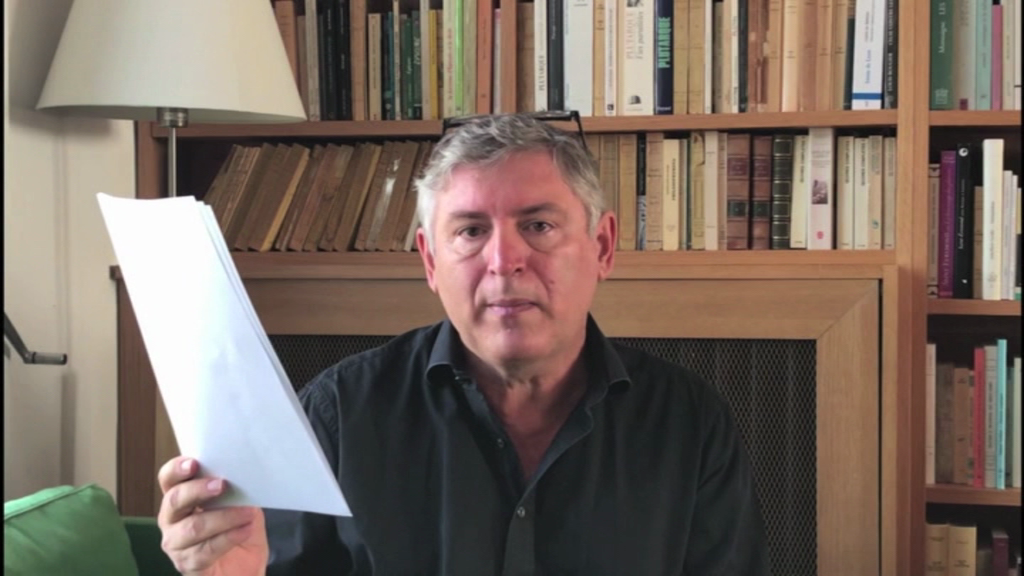

Journaliste français et critique musical, Philippe Manoeuvre présente D’où viens-tu Johnny ? (25’). Cette introduction se concentre sur l’arrivée de Johnny Hallyday sur la scène musicale, sur ses premiers succès, son triomphe, sa consécration et ses apparitions au cinéma jusqu’au film qui nous intéresse. Le grand concert gratuit donné devant 150.000 personnes de la Place de la Nation en juin 1963 est également évoqué. Cinq minutes avant la fin, Philippe Manoeuvre est rejoint par le chanteur, auteur et compositeur Jean-Jacques Debout qui se souvient de la création de la chanson Pour moi la vie va commencer et du tournage du film de Noël Howard.

L’interactivité se clôt sur la bande-annonce. Cette édition combo Blu-ray/DVD dispose également un livret exclusif et inédit de 36 pages comprenant le carnet de tournage et 40 photos commentées.

L’Image et le son

D’où viens-tu Johnny ? a été restauré en 4K à partir du négatif image par le Laboratoire VDM. La première partie en N&B est sublime. Les noirs sont denses, les blancs lumineux, les contrastes très riches, la texture argentique respectée, la propreté indéniable et le piqué inédit. Après le générique, la partie couleurs déçoit légèrement. Les teintes apparaissent parfois un peu pâles, la gestion du grain est aléatoire, la définition chancelle parfois et certaines séquences laissent apparaître des rayures verticales. Mais dans l’ensemble ce master HD permet de (re)voir ce film très sympathique dans les meilleures conditions possibles.

Le mixage DTS-HD Master Audio 2.0 permet aux chansons de Johnny et à la musique d’Eddie Vartan d’être délivrées avec un coffre inédit. Egalement restauré à partir du négatif, le son a subi un dépoussiérage. Le confort acoustique est ici largement assuré, jamais entaché par un souffle quelconque. Les effets annexes, les voix des comédiens, tout est ici mis en valeur avec fluidité probante. Les sous-titres français pour sourds et malentendants sont également disponibles.

Crédits images : © TF1 Studio / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © TF1 Studio / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

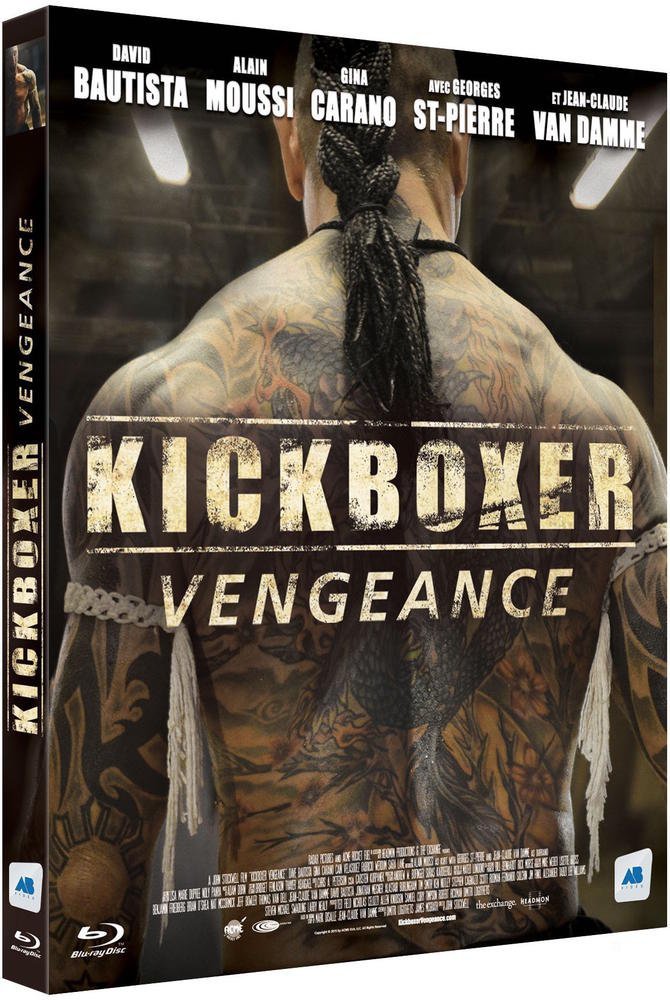

Crédits images : © Acme Kick LLC All Rights reserved

Crédits images : © Acme Kick LLC All Rights reserved

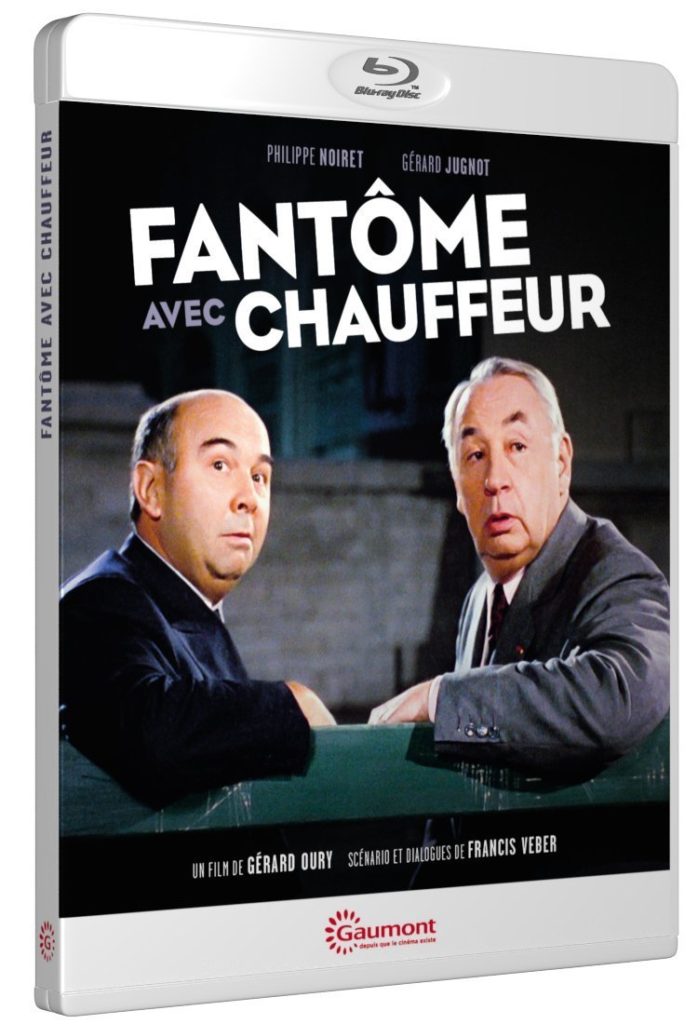

Crédits images : © Sc

Crédits images : © Sc

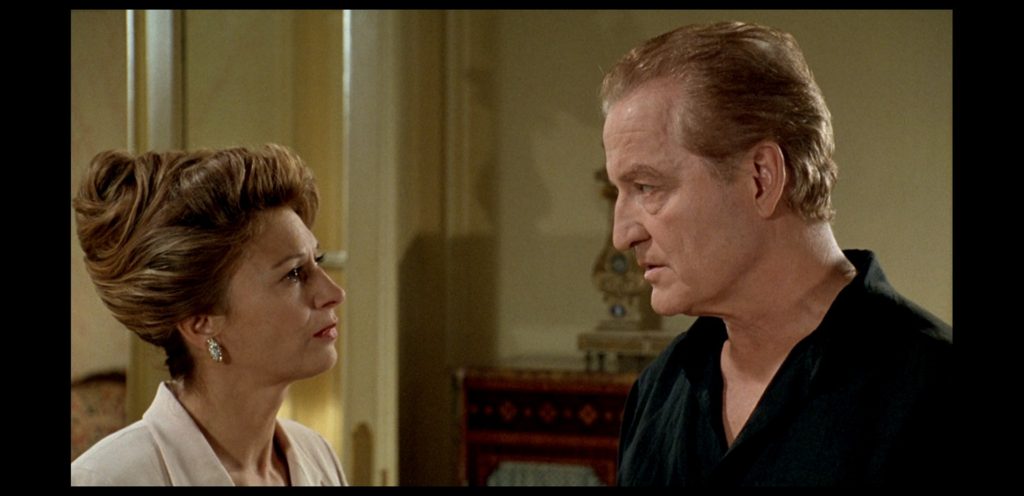

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : © Twentieh Century Fox Home Entretainment LLC All Rights Reserved / Movinside / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Twentieh Century Fox Home Entretainment LLC All Rights Reserved / Movinside / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

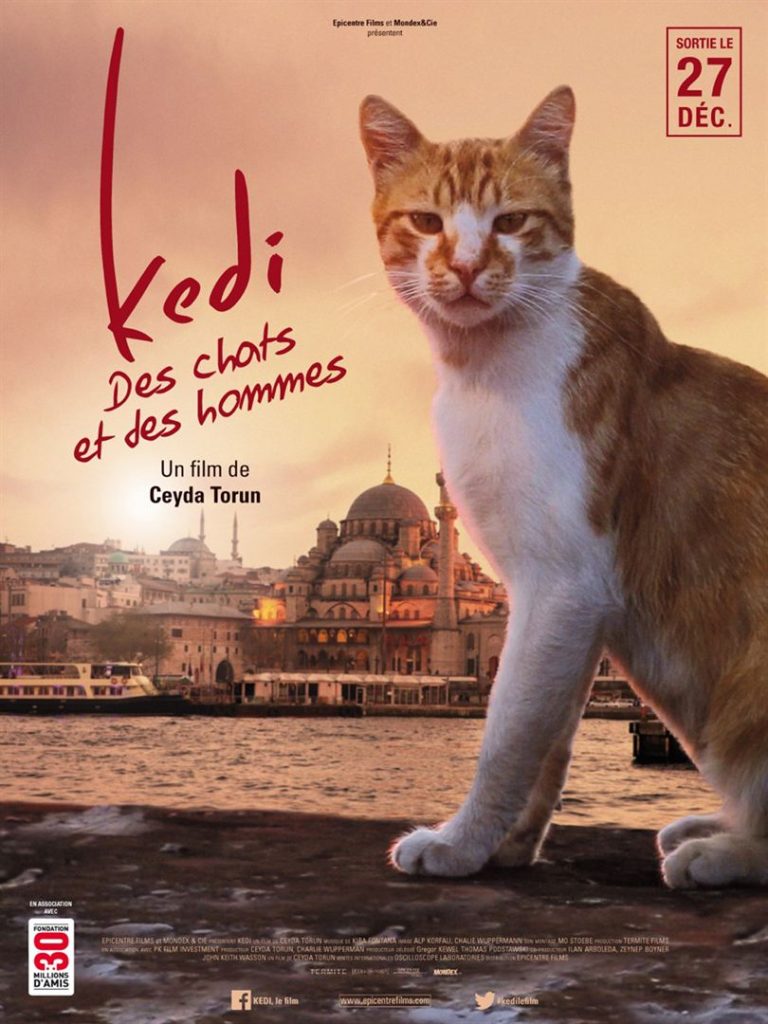

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : ©