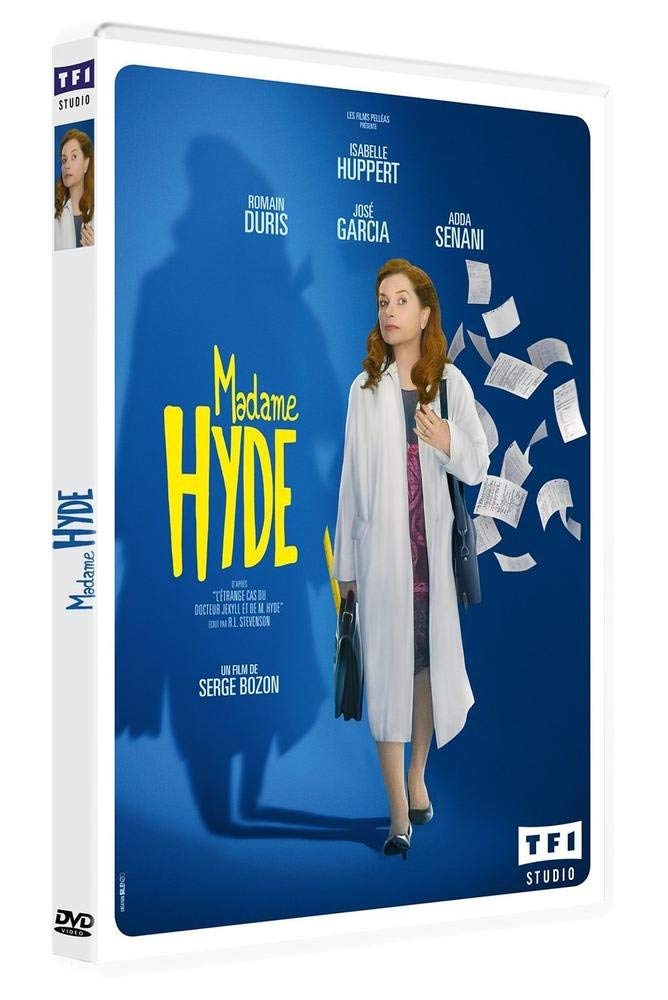

MADAME HYDE réalisé par Serge Bozon, disponible en DVD le 31 juillet 2018 chez TF1 Studio

Acteurs : Isabelle Huppert, Romain Duris, José Garcia, Adda Senani, Guillaume Verdier, Patricia Barzyk, Pierre Léon, Roxane Arnal…

Scénario : Serge Bozon, Axelle Ropert d’après le roman de Robert Louis Stevenson « L’Etrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde » (« The Strange Case of Dr. Jekyll and Mister Hyde« )

Photographie : Céline Bozon

Musique : Benjamin Esdraffo

Durée : 1h31

Année de sortie : 2018

LE FILM

Mme Géquil, timide et maladroite professeure de physique dans un lycée professionnel de banlieue, est méprisée par ses élèves et ses collègues. Un jour, elle est foudroyée et sent en elle une énergie nouvelle, mystérieuse et dangereuse…

Comme dirait le héros du nanar Jaguar Force, « Mais pourquoi ? Pourquoooooooi ??!! ». C’est ce qu’on se dit durant les interminables 90 minutes de Madame Hyde, le nouveau supplice concocté par Serge Bozon (L’Amitié, Mods, La France), de retour derrière la caméra (ah bon?) cinq ans après l’abominable Tip Top. Pour son nouvel opus, il signe à nouveau le scénario avec Axelle Ropert, ce qui d’emblée n’est franchement pas rassurant. Madame Hyde se présente donc comme une libre adaptation contemporaine de l’oeuvre de Robert Louis Stevenson, L’Etrange cas du docteur Jekyll et de M. Hyde (1886). Pure arnaque, ce « film », puisqu’il faut bien le qualifier ainsi s’inscrit directement dans le top des plus mauvais de l’année et l’on se demande encore comment la grande Isabelle Huppert a pu se fourvoyer là-dedans pour la deuxième fois consécutive.

Madame Hyde est représentatif d’un cinéma élitiste, qui pense faire de l’art en se filmant le nombril et en usant de blagues pas drôles qui font se gausser les producteurs en manque de notoriété. Réalisateur, critique de cinéma aux Cahiers et comédien, Serge Bozon pense faire de l’humour, mais ne comprend rien au slapstick, ni même à la mise en scène, encore moins à la direction d’acteurs. Le pauvre José Garcia en fait les frais dans le rôle ingrat de monsieur Géquil, homme au foyer, qui se contente de faire la popote et de prendre soin de sa femme. Rien, absolument rien ne fonctionne dans Madame Hyde. A part peut-être la prestation de Romain Duris, qui a visiblement l’air de se demander ce qu’il fout là-dedans, mais qui du coup s’amuse à composer un personnage infect, un proviseur arrogant tiré à quatre épingles, très précieux avec la mèche Auteuil-Neuilly-Passy. Il est de loin la seule raison valable de se taper le film jusqu’au bout. Sans lui, visionner Madame Hyde serait vraiment une épreuve insoutenable.

La photo est laide, le rythme jamais maîtrisé, les comédiens neurasthéniques, l’ensemble sans intérêt. Le pire, c’est que le film se donne des airs pour finalement ne rien raconter. La mise en scène est impersonnelle, sans âme. On suit donc difficilement (euphémisme) les aventures de cette prof fatiguée, qui ne parvient pas à se faire respecter malgré les années d’enseignement. Suite à une expérience scientifique qui tourne mal, elle se retrouve dotée de pouvoirs et se transforme quand vient la Lune Rousse. Elle devient alors incandescente et s’en va faire respecter la loi dans la cité où s’affrontent quelques jeunes chanteurs de rap. Sinon, Serge Bozon semble se foutre de tout, de son scénario, de ses acteurs. Tout part en sucette dès les premières minutes et finalement Madame Hyde s’apparente à un épisode de l’émission E=M6 qui aurait été déprogrammé car jugé trop ennuyeux pour les spectateurs. Quand le personnage d’Isabelle Huppert entreprend d’expliquer un problème de mathématiques à l’un de ses élèves en difficulté, le réalisateur croit bon de nous faire un cours particulier en plan fixe, qui dure, et qui dure encore, et qui nous renvoie aux cours de madame Baillet au Collège Alfred de Musset de Patay. Franchement, pourquoi ?

Le hic, c’est que des trucs du même genre et aussi bavards fleurissent encore et toujours dans les salles, qu’ils squattent les cinémas et surtout des salles vides puisque même les cinéphiles les plus avertis n’hésitent plus à fuir devant l’ignominie de ce qu’on leur propose. Cinéma d’auteur d’accord, liberté de ton OK, humour loufoque soit, mais il faudrait peut-être arrêter de prendre les spectateurs pour des cons et de penser que l’on peut tenir un discours vieux de plus de vingt ans (ici sur l’éducation, la banlieue, la transmission, le racisme) sous couvert de fausse originalité. Autant revoir Le Plus beau métier du monde de Gérard Lauzier avec un immense Gérard Depardieu ou bien encore De bruit et de fureur de Jean-Claude Brisseau.

LE DVD

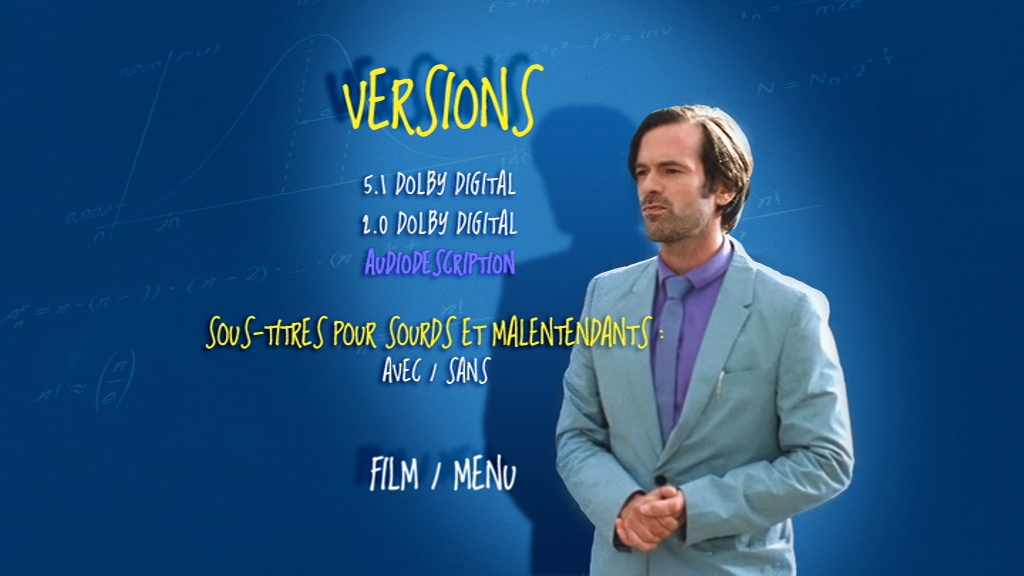

Le test du DVD de Madame Hyde, disponible chez TF1 Studio, a été réalisé à partir d’un check-disc. Le menu principal est animé et musical.

Aucun supplément sur cette édition.

L’Image et le son

Ce master (1.66) offre des conditions de visionnage banales et sans esbroufe. La colorimétrie est plutôt bien agencée, aux teintes pastel, mais la définition demeure passable, même sur les quelques plans rapprochés avec des visages très blafards. La clarté est de mise, les contrastes corrects, cependant le piqué manque de précision et certaines séquences apparaissent plus ternes que d’autres.

Madame Hyde n’est pas à proprement parler d’un film à effets, mais la piste Dolby Digital 5.1 parvient à distiller ici et là quelques ambiances. La plupart des séquences reposent sur les dialogues et le mixage se concentre souvent sur les enceintes avant. La spatialisation est essentiellement musicale, les effets latéraux sont rares. Même chose pour la piste Stéréo, amplement suffisante pour un film de cet acabit. Les sous-titres français destinés au public sourd et malentendant sont également au programme, ainsi qu’une piste Audiodescription.

Crédits images : © Haut et Court / TF1 Studios / Captures DVD : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Haut et Court / TF1 Studios / Captures DVD : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : ©