LA FOLLE HISTOIRE DE MAX ET LEON réalisé par Jonathan Barré, disponible en DVD et Blu-ray le 7 mars 2017 chez Studiocanal

Acteurs : David Marsais, Grégoire Ludig, Alice Vial, Saskia de Melo Dillais, Dominique Pinon, Bernard Farcy, Kyan Khojandi…

Scénario : David Marsais, Grégoire Ludig, Jonathan Barré

Photographie : Sascha Wernik

Musique : Charles Ludig

Durée : 1h38

Date de sortie initiale : 2016

LE FILM

Septembre 1939, la guerre vient d’être déclarée. Max et Léon, deux amis inséparables qui ne font pas grand-chose de leur vie à part la fête, veulent à tout prix fuir le conflit. Malgré leurs efforts, ils ne parviennent pas à se faire réformer. Ils sont incorporés dans l’armée de terre dont ils essaient de s’échapper à maintes reprises. Mais ils échouent à chaque fois à cause de leur maladresse. Ils sont envoyés en Syrie pour une mission. Contre toute attente, ils la mènent à bien. Ils reviennent en France où ils sont chargés de mener des opérations d’espionnage et de passer les lignes allemandes…

Ils n’ont cessé de gravir les échelons ! Connus sous le nom du Palmashow, le duo d’humoristes composé de Grégoire Ludig et de David Marsais ont vu leurs fans se multiplier depuis leurs débuts fin 2010 sur Direct 8 dans La Folle Histoire du Palmashow, puis grâce à l’émission Very Bad Blagues, suivie du programme intitulé Palmashow l’émission (sur la chaîne devenue D8), avant de se voir confier leur premier prime en 2014 avec La Folle Soirée du Palmashow, qui sera renouvelée les deux années suivantes. Nouveaux maîtres de l’humour et de la parodie, leurs vidéos comptant des millions de vues sur YouTube et Dailymotion, Grégoire Ludig et David Marsais sont devenus les dignes successeurs des Inconnus et des Nuls et écrasent la concurrence avec leurs sketchs dévastateurs et leur sens de la caricature. Ce succès jamais démenti depuis leurs débuts devait les conduire tout naturellement au cinéma.

Après des apparitions dans Les Gazelles de Mona Achache, Les Francis de Fabrice Begotti et Babysitting de Philippe Lacheau, le Palmashow s’est donc lancé dans leur propre film, avec la collaboration de Jonathan Barré, l’homme de l’ombre, complice de tous leurs sketchs et troisième membre du Palmashow. La Folle histoire de Max et Léon est une synthèse de ce qui a fait leur renommée, mais aussi un véritable hommage à leurs sources d’inspiration et ce qui leur a donné envie de faire ce métier. Il n’est donc pas étonnant de trouver des références aux films de Claude Zidi, Gérard Oury, Robert Lamoureux, Jean Girault, Pierre Richard, Francis Veber, Jean-Marie Poiré, sans oublier les ZAZ mais aussi La Cité de la peur, Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre, Les Trois frères, Dumb & Dumber, Indiana Jones et la Dernière Croisade, tout ce qui a pu bercer l’enfance de gamins nés dans les années 1980, qui a forgé leur humour, grâce aux multiples rediffusions à la télévision de La 7ème compagnie, Papy fait de la Résistance, Les Bidasses s’en vont en guerre. La Folle histoire de Max et Léon est drôle, souvent même, mais le film est également très bien mis en scène, le rythme soutenu, la photo soignée et les seconds rôles ne sont pas uniquement là pour mettre en valeur le duo vedette. Aux côtés de Grégoire Ludig et de David Marsais, Bernard Farcy, Dominique Pinon, la délicieuse Alice Vial, Julien Pestel, Nicolas Marié, Nicolas Maury, sans compter les caméos de Christophe Lambert (également producteur exécutif), Bruno Wolkowitch, Kyan Khojandi, Jonathan Cohen, Kad Merad, Florence Foresti, Baptiste Lecaplain, Philippe Duquesne, Simon Astier, Alban Lenoir et bien d’autres encore composent cette Grande Vadrouille version 2016.

Les humoristes n’ont pas peur de la blague molle puisqu’un gag percutant suivra très vite derrière. Généreux, débordant d’idées, trop diront certains, le film enchaîne les blagues, les calembours, les parodies avec une envie de faire plaisir aux spectateurs, sans jamais tomber dans la facilité. A ce titre, la reconstitution fait son petit effet avec des décors et des costumes très réussis, un montage fluide, un cadre large léché, ce qui permet de mieux s’attacher et de suivre le parcours de ces deux troufions qui vont tout faire pour éviter d’être enrôlés lorsque la guerre est déclarée. S’ensuit un festival de déguisements, de poursuites, de répliques ciselées et potaches, un numéro de comédie-musicale, d’explosions et de fusillades. Ou l’importance de rire de tout, surtout que le film se permet d’être encore plus drôle à mesure que l’histoire avance tout en égratignant ce qui fait de nous des « français ».

Le Palmashow assume donc totalement leur culte aux comédies « franchouillardes », ils ont bien raison et on les félicite pour cela, d’autant plus que La Folle histoire de Max et Léon est une belle réussite, qui ravira leurs fans mais pas que, et on espère qu’ils ne s’arrêteront pas en si bon chemin. Vu le succès du film au cinéma, qui a attiré plus de 1,2 million de spectateurs, le contraire serait étonnant.

LE BLU-RAY

Le Blu-ray de La Folle histoire de Max et Léon repose dans un boîtier classique de couleur bleue, glissé dans un surétui cartonné. La jaquette reprend le superbe visuel de l’affiche du film. Même chose pour la sérigraphie du disque. Petit cadeau glissé dans le boîtier, une carte-postale vintage. Le menu principal est animé et musical.

On ouvre les hostilités avec un commentaire audio très sympa et délirant de David Marsais et Grégoire Ludig, accompagnés du réalisateur Jonathan Barré. Sans aucun temps mort, passant du coq à l’âne pour notre plus grand plaisir, les trois compères donnent suffisamment d’informations sur le film et son tournage, ainsi que leurs impressions sur leur premier film. Ils révèlent également les apparitions de membres de leurs familles ou de leurs potes, tout en parlant des films qui les ont inspirés.

En plus d’un bêtisier contagieux (5’) et d’un petit module avant/après l’ajout des effets numériques (2’), le making of (35’) s’avère très complet. Les interviews de l’équipe sont croisées avec des images volées sur le plateau, on y voit le duo vedette découvrir la magie du cinéma comme des gamins, visiblement très heureux de voir un rêve se concrétiser. Les décors (on y aperçoit un avis de recherche de Gaspard et Balthazar placardé sur un mur, clin d’oeil aux fans), les costumes, la musique, la photo, les conditions de tournage, les maquillages, le dressage d’une mouette, tout est abordé à travers des instantanés capturés sur le moment. C’est efficace et ça remplit aisément son contrat.

L’Image et le son

Les contrastes sont riches, la luminosité est omniprésente, les scènes sombres sont logées à la même enseigne et le relief est probant. Les visages sont détaillés à souhait, tout comme les décors, la colorimétrie est vive et chatoyante, ambrée, le piqué joliment aiguisé (surtout sur les scènes en extérieur), les détails foisonnent aux quatre coins du cadre, le relief est indéniable et la photo élégante du chef opérateur Sascha Wernik (Je vais bien, ne t’en fais pas) trouve en Blu-ray un écrin idéal pour revoir l’une des meilleures comédies de 2016.

La Folle histoire de Max et Léon ne repose pas seulement sur les dialogues et à ce titre, la piste DTS-HD Master Audio 5.1 distille les voix des comédiens avec un beau ramdam, tandis que les latérales ont fort à faire avec la musique très présente et fracassante de Charles Ludig. Une spatialisation superbe et immersive avec un caisson de basses qui distille ses effets avec une belle efficacité et des ambiances solides sur les frontales, à l’instar de la séquence finale dans la Kommandantur. Une version Audiodescription ainsi que les sous-titres français destinés au public sourd et malentendant sont également disponibles.

Crédits images : © Studiocanal/ Captures du Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Studiocanal/ Captures du Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

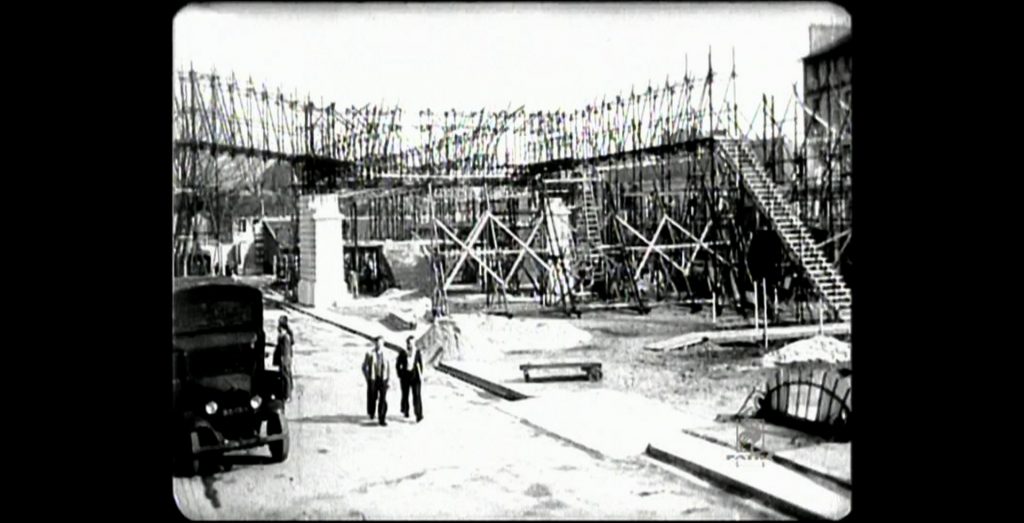

Nous voyons également le test passé par Yves Montand, ainsi que la construction de l’incroyable décor d’Alexandre Trauner qui reconstituait alors la station Barbès-Rochechouart en grandeur réelle. De nombreuses anecdotes de tournage sont dévoilées, la sortie du film est abordée (le film est froidement accueilli par la critique et les spectateurs) ainsi que sa reconnaissance tardive dans les années 1970.

Nous voyons également le test passé par Yves Montand, ainsi que la construction de l’incroyable décor d’Alexandre Trauner qui reconstituait alors la station Barbès-Rochechouart en grandeur réelle. De nombreuses anecdotes de tournage sont dévoilées, la sortie du film est abordée (le film est froidement accueilli par la critique et les spectateurs) ainsi que sa reconnaissance tardive dans les années 1970.

Crédits images : © Sidonis Calysta / Captures du Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Sidonis Calysta / Captures du Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : ©