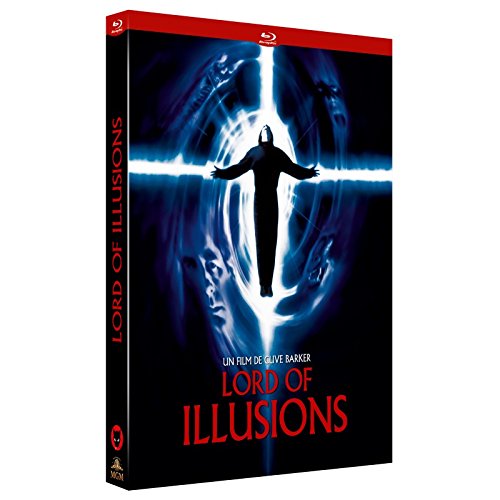

LE MAÎTRE DES ILLUSIONS (Lord of Illusions) réalisé par Clive Barker, disponible en combo Blu-ray/DVD chez Le Chat qui fume

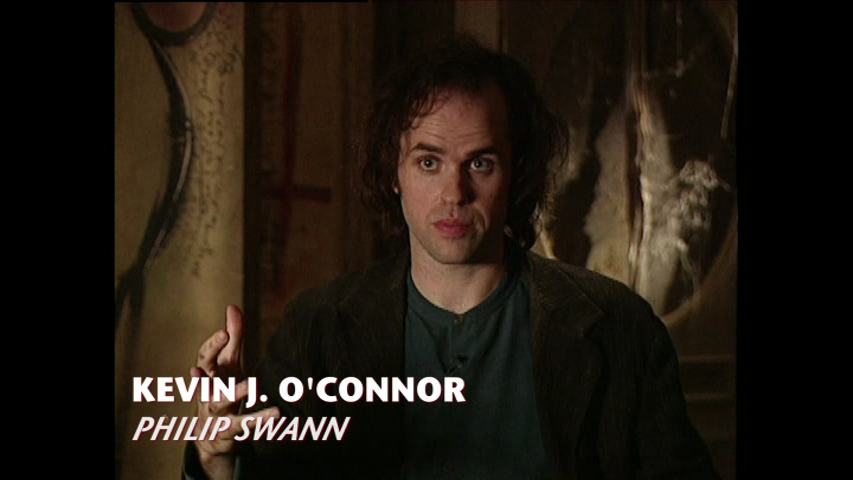

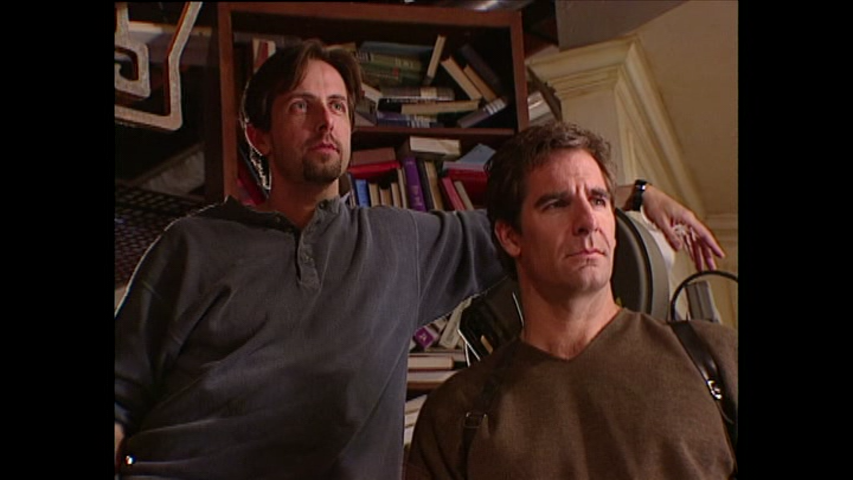

Acteurs : Scott Bakula, Kevin J. O’Connor, Famke Janssen, Daniel Von Bargen, Vincent Schiavelli, Barry Del Sherman…

Scénario : Clive Barker d’après sa nouvelle « The Last Illusion »

Photographie : Rohn Schmidt

Musique : Simon Boswell

Durée : 2h01 (version intégrale)

Année de sortie : 1995

LE FILM

Harry D’Amour est un détective privé spécialisé dans les enquêtes relevant d’occultisme. Quand Philip Swann, un célèbre magicien, meurt sous yeux pendant l’une de ses illusions, Harry soupçonne Dorothea, la mystérieuse femme de Swann…

Ecrivain, plasticien, dramaturge, sculpteur, scénariste, producteur, comédien et réalisateur, Clive Barker, né à Liverpool en 1952, est un touche-à-tout. 1984 est un tournant dans sa carrière puisque la même année sortent les trois premiers volumes de la série Livres de sang, recueils de nouvelles qui comprendront six tomes. C’est un triomphe immédiat. Les trois autres volets sortent l’année suivante, ainsi que le roman Le Jeu de la damnation. Echaudé par le traitement accordé à ses scénarios sur Transmutations et Rawhead Rex, le monstre de la lande, tous les deux mis en scène par George Pavlou en 1985 et 1986, Clive Barker décide de passer derrière la caméra afin d’adapter lui-même son roman (non publié) Hellraiser. Le reste appartient à la légende et le personnage de Pinhead devient une icône du film d’épouvante. Si Clive Barker a depuis continué sa carrière littéraire, le cinéaste est devenu rare. Son second long métrage Cabal (1990) s’est entre autres soldé par un échec commercial, d’autant plus que le film est remonté par la 20th Century Fox. Alors que la franchise Hellraiser en est déjà au troisième opus et que la saga Candyman, basée sur une nouvelle des Livres de Sang voit le jour, Clive Barker décide enfin de revenir à la mise en scène en 1994 avec Le Maître des illusions – Lord of Illusions, d’après sa propre nouvelle The Last Illusion, ultime chapitre des Livres de sang. Le sort s’est encore acharné sur le cinéaste puisque, malgré un budget conséquent et un casting solide, la MGM n’a pas hésité à tailler dans le montage de Clive Barker en supprimant une bonne dizaine de minutes. Si Le Maître des illusions n’a pas rencontré le succès à sa sortie, le troisième long métrage de Clive Barker, qui n’a pas connu de sortie au cinéma en France, a su devenir un film culte aujourd’hui très prisé par les cinéphiles.

Bien malgré lui, Harry D’Amour, un détective privé new-yorkais de petite envergure, s’est spécialisé, au grand amusement de ses concurrents, dans les affaires d’occultisme. Il vient à peine de résoudre un cas difficile que déjà une nouvelle enquête lui tend les bras. Une banale filature à Los Angeles le conduit bientôt jusque dans l’entourage du célèbre illusionniste Philip Swann et de sa ravissante épouse Dorothea. Lors d’un audacieux spectacle de magie, Philip, infortunée victime de sa propre mise en scène, meurt dans d’atroces conditions. Harry devine très rapidement que Dorothea dissimule un terrible secret qui pourrait bien expliquer la mort brutale de son magicien de mari. Son enquête le mène sur les pas d’un groupe de fanatiques souhaitant le retour de Nix, leur chef et gourou, neutralisé par Swann treize ans auparavant. Harry D’Amour va devoir plonger dans un univers paranormal et éviter les cadavres qui s’amoncellent sur son chemin vers la vérité.

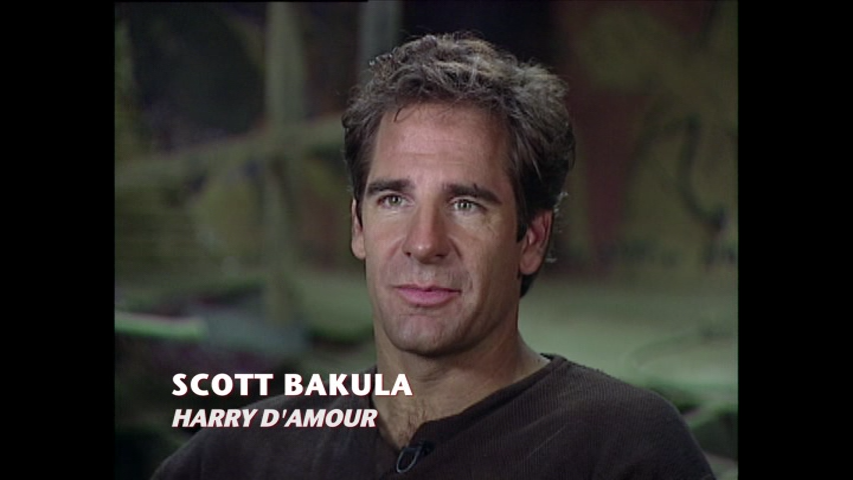

Le Maître des illusions contient toutes les obsessions de Clive Barker. Comme s’il pensait qu’il s’agissait de son dernier film, ce qui est toujours le cas en 2018, le réalisateur laisse libre cours à son imagination foisonnante, mélange les genres et déverse ses obsessions. Ainsi, le personnage d’Harry D’Amour semble tout droit sorti d’un film noir américain des années 1940, mis face à une enquête qui dépasse tout raisonnement logique. Plus habitué aux séries télévisées et aux téléfilms, le comédien Scott Bakula, star de la série culte Code Quantum, est impeccable dans la peau du personnage créé par Clive Barker, inspiré du J. J. « Jake » Gittes de Chinatown de Roman Polanski. A part sa participation dans American Beauty de Sam Mendes, Scott Bakula n’a pas été bien servi au cinéma et l’acteur trouve ici le rôle de sa vie. D’ailleurs, on en vient à regretter de ne pas l’avoir retrouvé dans d’autres enquêtes surnaturelles. A ses côtés, la talentueuse et sublime Famke Janssen fait ses débuts devant la caméra, un an avant d’exploser en dangereuse James Bond Girl dans GoldenEye de Martin Campbell. Dans Le Maître des illusions, est la parfaite incarnation de la femme fatale.

Inclassable, certains diront même fourre-tout, généreux, Le Maître des illusions est porté par une réelle envie de cinéma, mais également, selon les propres mots de Clive Barker « par l’envie de foutre les pétoches aux spectateurs ». Si le film a indéniablement vieilli en raison de ses images de synthèse rudimentaires, le spectacle est assuré du début à la fin. Lord of Illusions est une œuvre riche, qui porte la patte graphique de son auteur, que l’on pourrait rapprocher de Guillermo Del Toro, du moins dans sa bonne période (Le Labyrinthe de Pan notamment), de John Carpenter (L’Antre de la folie) et de David Cronenberg (Le Festin nu), ami proche du réalisateur, qui avait tourné dans Cabal. En prenant comme parti pris de faire la différence entre la magie et l’illusion dès le carton en introduction – « La magie a deux univers. L’un d’entre eux est l’univers scintillant de l’illusionniste. L’autre est un monde secret où la magie est une réalité effrayante. Les hommes y ont un pouvoir satanique et même la mort y est une illusion. » – Clive Barker confronte et fait croire à deux mondes imbriqués, en s’interrogeant sur le bien et le mal de l’humanité, convaincu que l’être humain doit à un moment de sa vie plonger dans le sordide pour pouvoir en revenir meilleur.

Unique, Le Maître des illusions n’est pas un thriller horrifique sans défaut avec quelques problèmes de rythme et une tendance à vouloir aborder trop de choses en même temps, mais demeure une perle du genre que l’on revoit et redécouvre avec un œil nouveau à chaque visionnage.

LE COMBO BLU-RAY/DVD

Les fans de Clive Barker vont être aux anges ! Le Maître des illusions ressuscite en France chez Le Chat qui fume, qui pour l’occasion a concocté un nouveau Digipack trois volet quadri avec étui cartonné, comprenant le Blu-ray, le DVD du film avec la première partie des suppléments et le deuxième DVD avec la suite et fin des bonus. Cette édition est limitée à 2000 exemplaires. Le menu principal du Blu-ray est étonnamment cheap, digne d’une série Z, animé et musical.

La galette est bien garnie avec plus de deux heures de suppléments au programme !

Ruez-vous immédiatement sur le making of intitulé L’Illusion de la réalité (1h02). En plus de nombreuses images filmées sur le plateau et dans les coulisses, ce module se compose d’entretiens avec Clive Barker, des comédiens Scott Bakula, Daniel Von Bargen, Famke Janssen et Kevin J. O’Connor, mais aussi du consultant en magie (et Billy Who dans le film) Lorin Stewart. Clive Barker aborde la genèse du Maître des illusions, puis se penche sur l’histoire et les personnages principaux, ses intentions et les partis pris, ses références (Chinatown, L’Exorciste, La Fiancée de Frankenstein) et influences (David Lynch, David Cronenberg), tout en livrant une réflexion sur les films d’horreur au cinéma. Ce documentaire propose enfin un petit tour dans les ateliers des créateurs des effets spéciaux, avec les artistes qui s’affairent pour donner aux ouailles de Nix un look digne de ce nom.

Du coup, le bonus suivant Dans les coulisses (18’) apparaît bien redondant avec le supplément précédent puisqu’il en reprend en grande partie les propos et les mêmes images de tournage.

Vous pouvez donc vous diriger directement sur l’excellente présentation de l’oeuvre de Clive Barker par Guy Astic. Pendant près de 45 minutes, le directeur des éditions Rouge Profond expose les nombreux talents de Clive Barker. Puis, Guy Astic confronte Le Maître des illusions avec les deux autres longs métrages du réalisateur, Le Pacte – Hellraiser (1987) et Cabal (1990), en développant les thèmes du film, les connexions du cinéma de Barker avec celui de David Cronenberg et les écrits de J.G. Ballard, l’exploration du corps, le dépassement de l’être humain. Dans un second temps, Guy Astic évoque un peu plus le film qui nous intéresse en parlant de la genèse du Maître des illusions, les personnages et plus particulièrement celui de Harry D’Amour joué ici par Scott Bakula.

L’interactivité se clôt sur la bande-annonce du Maître des illusions et d’autres titres disponibles chez l’éditeur.

L’Image et le son

La première édition DVD (chez MGM) du film de Clive Barker remonte à 2000. Pour son passage en HD grâce aux bons soins de notre chat préféré, Le Maître des illusions se refait une petite beauté. Le film est proposé dans sa version intégrale. Une fois passé le générique un peu grumeleux, on perçoit le travail de restauration effectué, malgré quelques points et tâches noirs qui ont échappé au nettoyage. L’ensemble est plutôt riche et stable, la gestion du grain équilibrée et les fourmillements stabilisés grâce au codec AVC. La colorimétrie est somme toute un peu terne (encore plus sur les plans à effets spéciaux) et le piqué demeure peu pointu. Les contrastes sont corrects. Quelques séquences sombres sortent aisément du lot et tirent profit de cette élévation HD au final élégante.

L’éditeur nous gratifie d’une piste anglaise DTS HD Master Audio 5.1 qui, il faut le dire, n’apporte pas grand-chose en dehors d’une spatialisation de la superbe musique du film. Les effets surround sont limités et l’ensemble reste souvent axé sur les frontales. Heureusement, les dialogues sont constamment clairs, dynamiques et parfaitement distincts sur la centrale. Nous vous conseillons d’opter pour la DTS HD Master Audio 2.0, d’une rare clarté, mettant en valeur les dialogues. L’osmose entre la musique, les voix des comédiens et les quelques effets annexes qui avaient pu nous échapper sur la 5.1 y est réellement saisissante. Le Chat qui fume ajoute également une piste française 2.0, faisant la part belle aux dialogues au détriment d’une réelle fluidité. Les sous-titres français sont imposés sur la version originale.

Crédits images : © 1995 United Artists Pictures INC. All Rights Reserved / Park Circus Films CO.LTD / Twentieh Century Fox Home Entretainment International Corporation / Le Chat qui fume / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © 1995 United Artists Pictures INC. All Rights Reserved / Park Circus Films CO.LTD / Twentieh Century Fox Home Entretainment International Corporation / Le Chat qui fume / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © 1990, MTE Inc. All Rights Reserved / Universal Studios / Movinside / Captures DVD : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © 1990, MTE Inc. All Rights Reserved / Universal Studios / Movinside / Captures DVD : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : ©

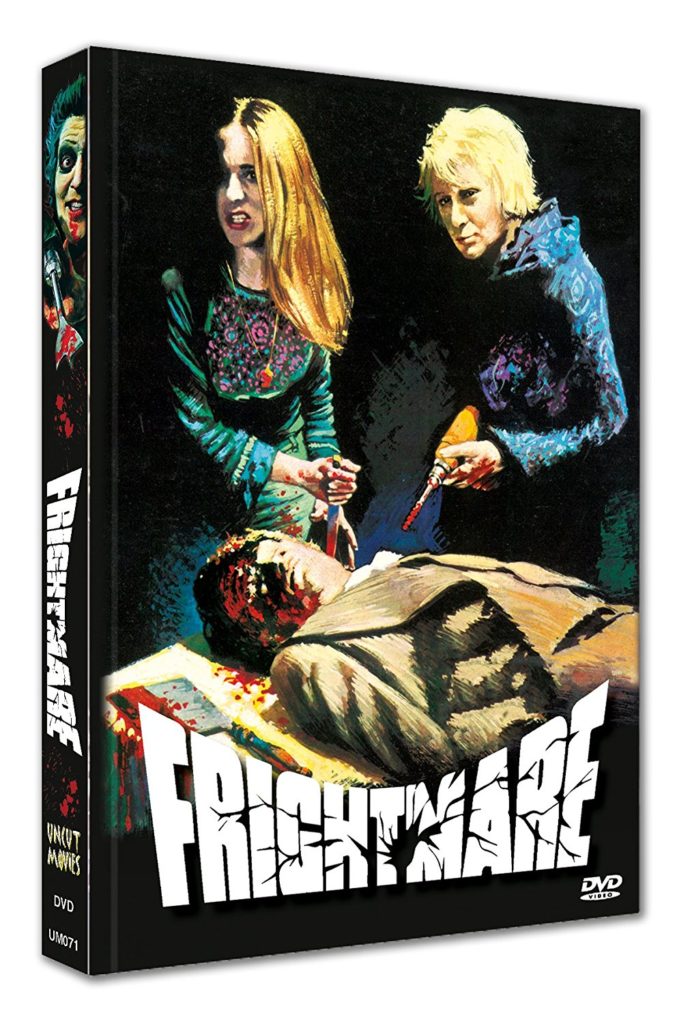

Crédits images : © Uncut Movies / Captures DVD : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Uncut Movies / Captures DVD : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr