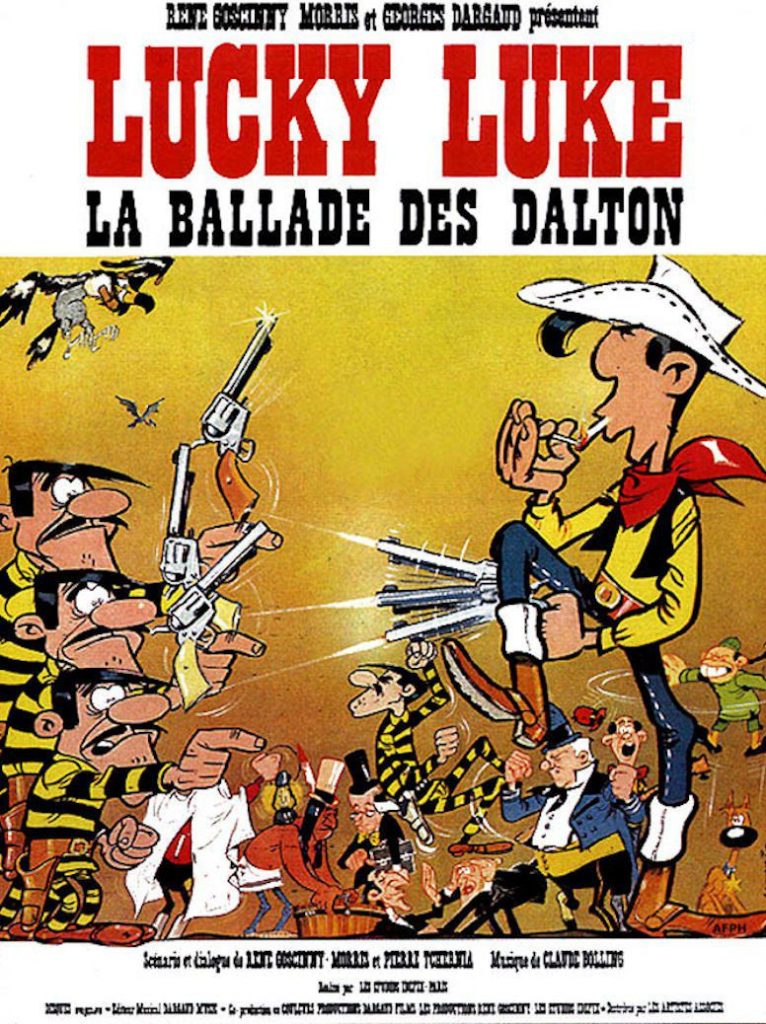

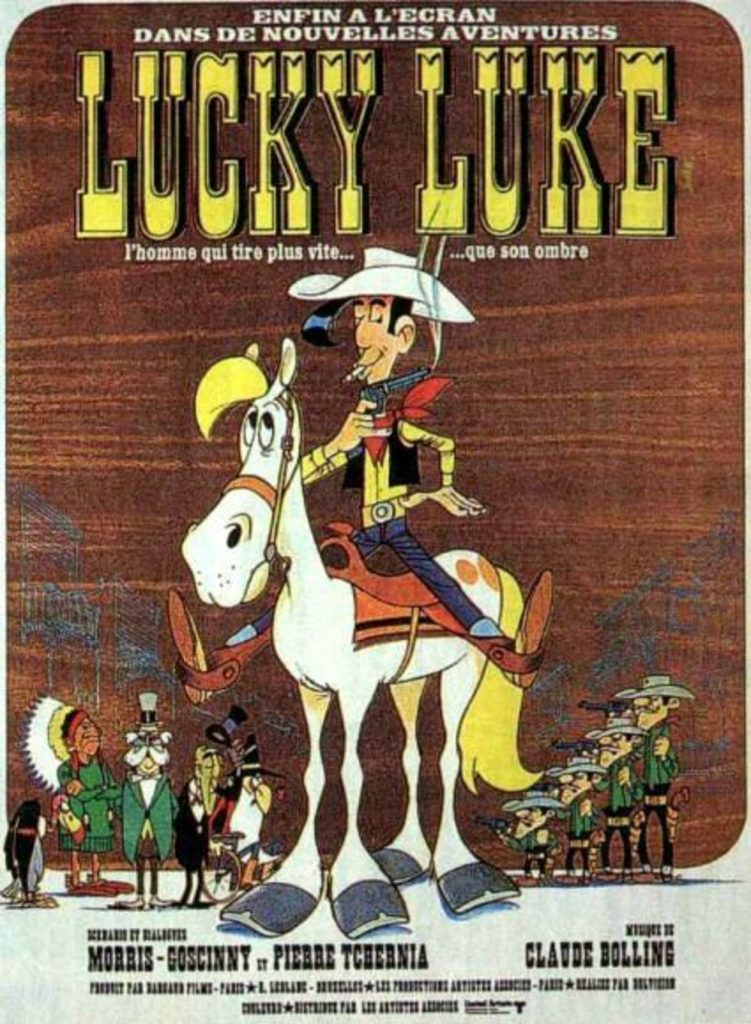

LA BALLADE DES DALTON réalisé par Morris et René Goscinny, disponible en Blu-ray le 21 novembre 2017 chez Citel Vidéo

Acteurs : Roger Carel, Georges Atlas, Daniel Ceccaldi, Jacques Balutin, Xavier Depraz, Pierre Tornade, Jacques Deschamps, Gisèle Grimm, Michel Elias, Bernard Haller, Jacques Fabbri, Gérard Hernandez, Henri Labussière, Roger Lumont, Jacques Legras, Jacques Morel, Ada Lonati, Henri Poirier, Lawrence Riesner, Pierre Trabaud, Jean-Marc Thibault, Rosy Varte, Henri Virlojeux, René Goscinny…

Scénario : René Goscinny, Morris, Pierre Tchernia

Musique : Claude Bolling

Durée : 1h23

Date de sortie initiale : 1978

LE FILM

Les Dalton prennent la poudre d’escampette pour toucher l’héritage de feu Tonton Dalton. Une seule condition: assassiner le jury qui a condamne le respectable vieil homme.

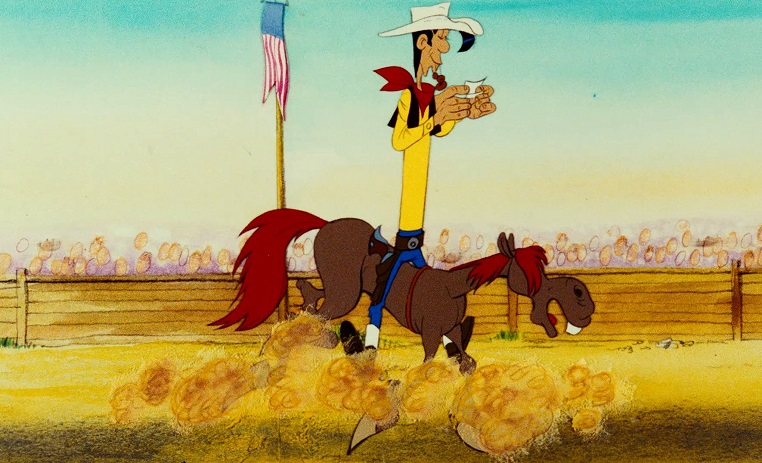

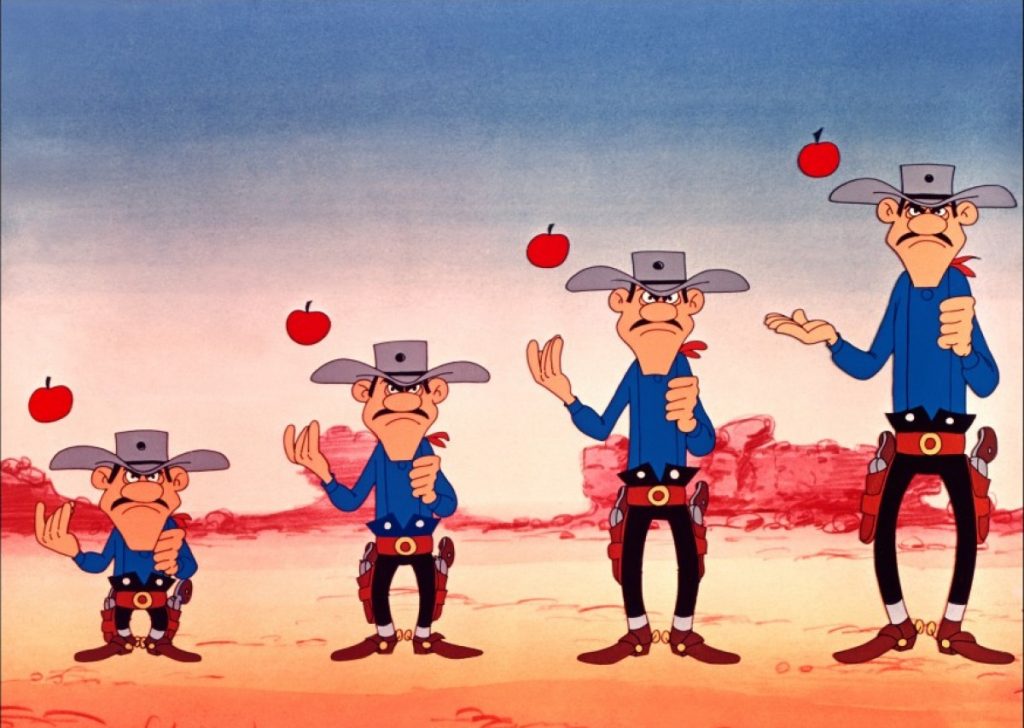

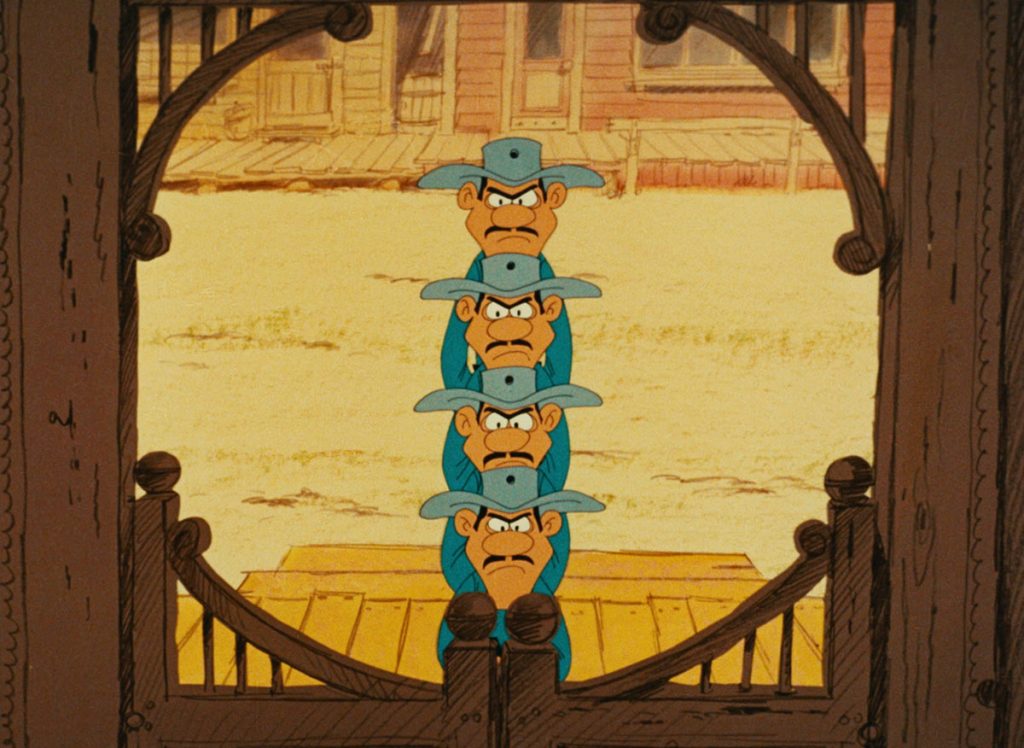

Lucky Luke – Daisy Town ayant été un très grand succès en Europe, il était certain que L’Homme qui tire plus vite que son ombre ferait son retour sur le grand écran. En 1978, débarque sur les écrans La Ballade des Dalton, LE chef d’oeuvre du cowboy solitaire au cinéma. Si finalement Lucky Luke laisse la vedette aux quatre frangins à moustaches, Joe, William, Jack et Averell, l’humour y est dévastateur, le film enchaîne les gags pendant 1h20 et demeure aujourd’hui une immense référence.

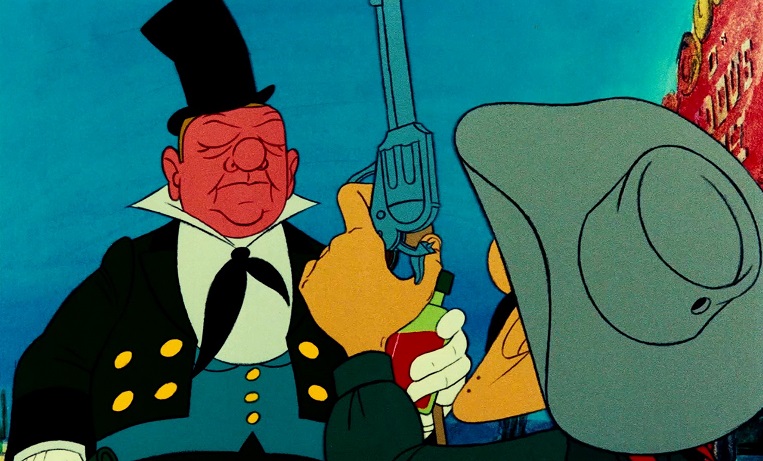

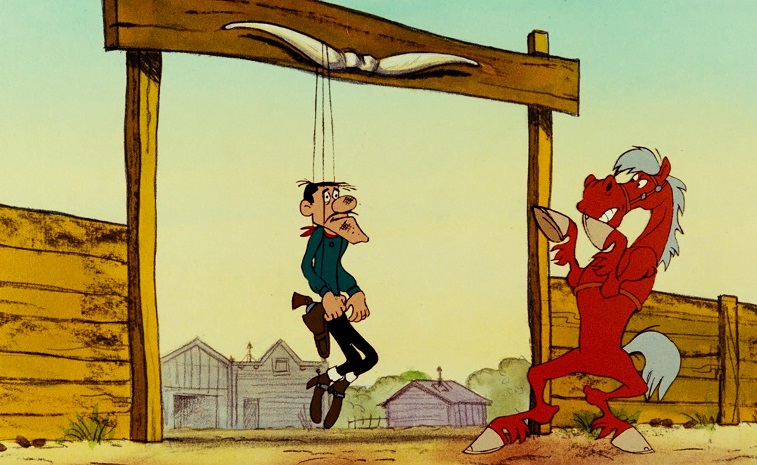

Les frères Dalton purgent leurs 4200 ans de travaux forcés lorsqu’ils apprennent la mort « naturelle » (« c’est une consolation ») par pendaison de leur cher Tonton Henri. Dans son testament, le vieil homme leur lègue toute sa fortune à deux conditions : qu’ils suppriment les huit membres du jury et le juge responsable de sa condamnation et que Lucky Luke – seul homme honnête et digne de confiance qu’ait connu Tonton Henri ! – confirme au notaire la bonne exécution de cette clause obligatoire. Sans plus attendre, les quatre coyotes s’évadent pour entamer leur drôle de ballade. Si les Dalton échouent, tout le magot d’Henry Dalton ira aux bonnes œuvres. Joe promet à Lucky Luke une part de l’héritage s’il accepte de le faire (tout en voulant le tuer à la fin), Lucky Luke accepte mais ce n’est qu’apparence. Il s’assure en fait que chacun survive tout en faisant croire aux Dalton qu’ils réussissent.

Les cibles répondent au nom de Ming Li Foo, un blanchisseur chinois, Thaddeus Collins, un directeur de prison (d’où les détenus se sont tous évadés), Plume de serpent, un sorcier indien qui vit au milieu du Désert de la soif, Dr Aldous Smith, un charlatan alcoolique (qui ressemble comme deux gouttes d’alcool au comédien américain W.C. Fields), Tom O’Connor, un chercheur d’or, Sam Game, un joueur de poker reconverti en prêcheur, Bud Bugman, un conducteur de train, Mathias Bones, un croque-mort (accompagné de son vautour), ainsi que le juge Groovy qui a condamné Henri Dalton.

Conscients que la meilleure transposition d’une bande dessinée au cinéma se rapproche plus du film à sketches reliés entre eux par un fil rouge, Morris et René Goscinny, aidés par leur complice Pierre Tchernia au scénario et par Henri Gruel et Pierre Watrin à la mise en scène, reprennent pour ainsi dire la même structure que Les Douze travaux d’Astérix sorti en 1976. Lâcher les Dalton dans la nature sous la surveillance de Lucky Luke, pour qu’ils puissent décimer tous les membres d’un jury avec le juge en sus, donne l’opportunité aux réalisateurs d’imaginer neuf petites histoires. Et c’est absolument formidable encore quarante ans après. Si Lucky Luke – Daisy Town était déjà une grande réussite, La Ballade des Dalton est un véritable coup de maître écrit et réalisé par des génies absolus.

Sur un rythme trépidant, les spectateurs, petits et grands, suivent ces aventures originales (l’album adapté du film sera édité plus tard) aux répliques hilarantes, aux situations et gags anthologiques et aux magnifiques couleurs. Une scène parmi tant d’autres, celle du rêve onirique de Joe Dalton après que ce dernier et ses frères se soient fait droguer par un sorcier indien, montre la fratrie plongée dans un monde de comédies musicales. C’était ici l’occasion pour René Goscinny de rendre hommage au cinéma hollywoodien qu’il affectionnait, Chantons sous la pluie, White Christmas, Le Bal des sirènes, Ziegfield Follies. Malheureusement, René Goscinny, décédé le 5 novembre à l’âge de 51 ans, n’a pas pu voir le résultat final.

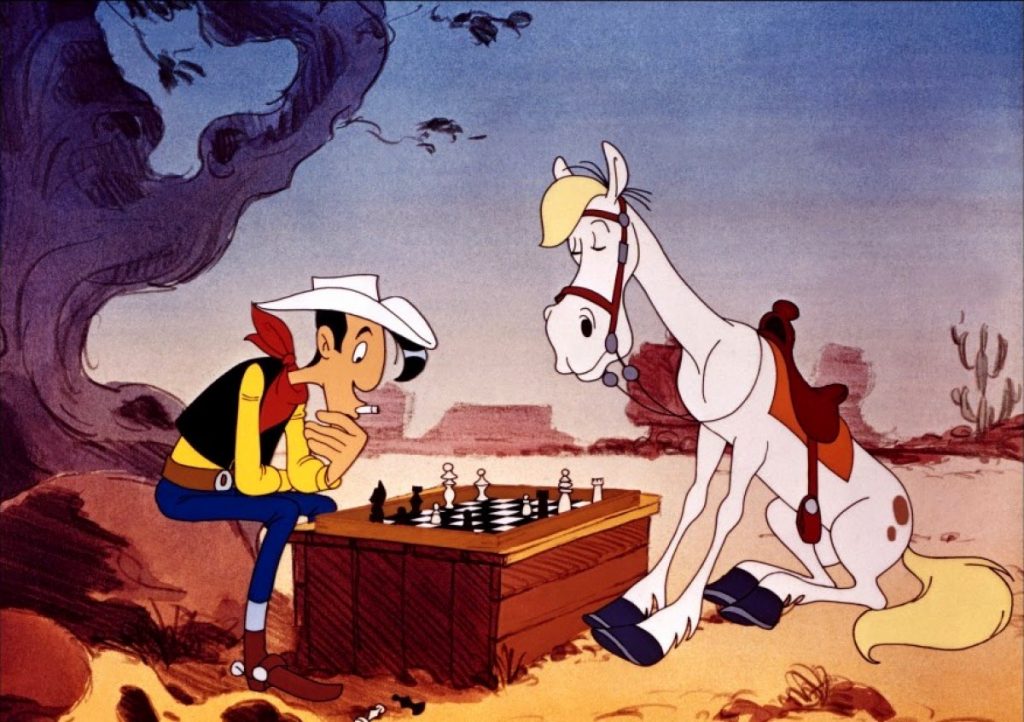

La Ballade des Dalton bénéficie d’un plus grand budget (ici 12 millions de francs) que Daisy Town et cela se voit à l’écran. Quelques chiffres éloquents : 800 plans, 500 décors, 560.000 dessins. Ajoutons à cela une merveilleuse bande originale signée Claude Bolling qui reste à jamais gravée dans les mémoires, ainsi qu’un casting vocal exceptionnel. Daniel Ceccaldi remplace Marcel Bozzuffi pour Lucky Luke, René Goscinny lui-même prête sa voix à Jolly Jumper, Bernard Haller interprète Rantanplan (« on a volé la prison ! »), les Dalton sont incarnés par Pierre Trabaud (Joe), Jacques Balutin (William), Gérard Hernandez (Jack) et Pierre Tornade (Averell). Les amis et complices de Goscinny et de Tchernia participent également à l’immense réussite de ce « road-movie » comme Jacques Legras (le notaire Augustus Betting), Roger Carel (Ming Li Foo, Mathias Bones, le crieur de journaux, Juan le Méxicain), Jacques Morel (Sam Game), Jean-Marc Thibault (Aldous Smith) ou bien encore Jacques Fabbri (Thadeus Collins).

L’animation est plus fluide, le trait plus fin, bref, c’est un régal de chaque instant. La Ballade des Dalton sort le 24 octobre 1978, presque un an après le décès brutal de René Goscinny. C’est aussi le dernier long métrage d’animation produit par les Studios Idéfix qui allait fermer ses portes.

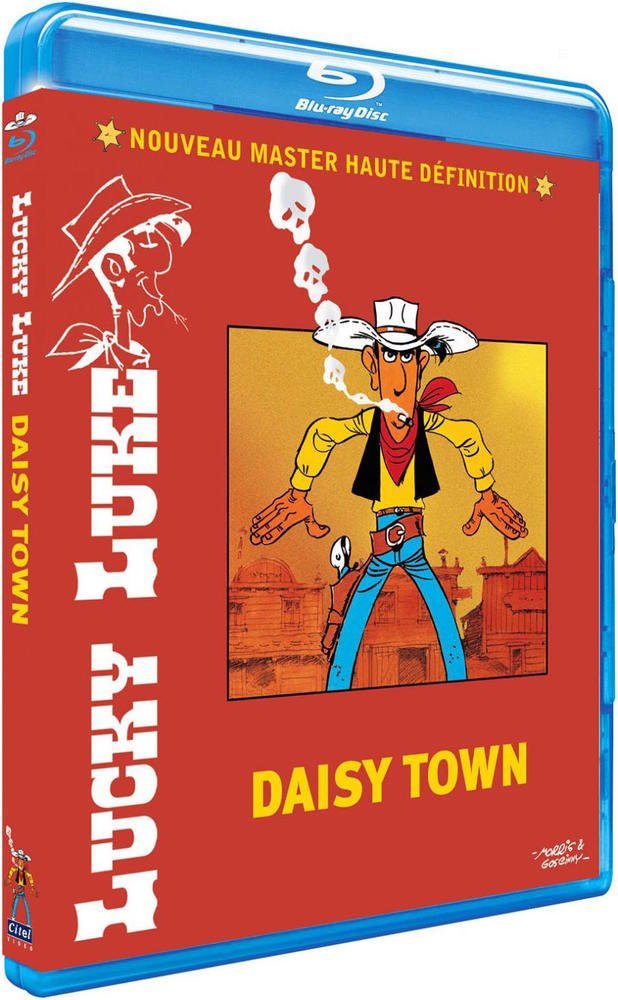

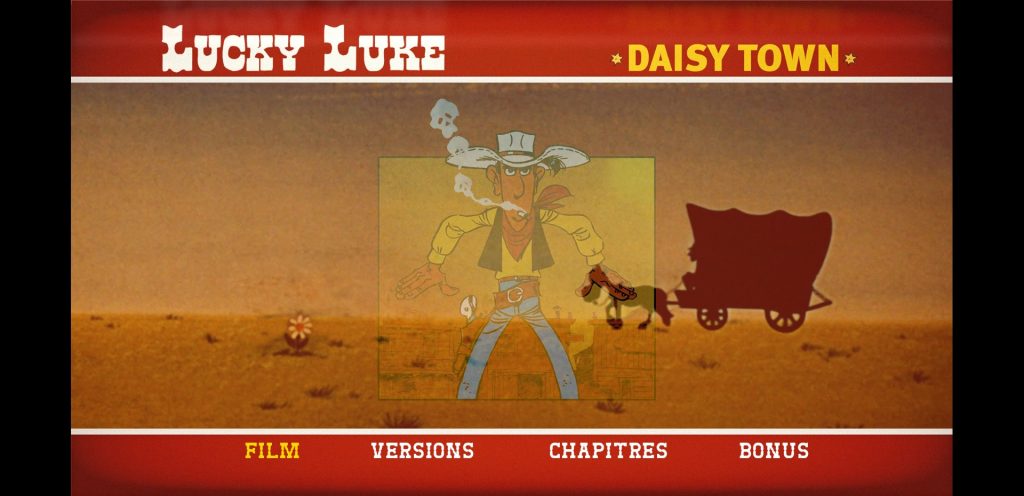

LE BLU-RAY

Le Blu-ray de La Ballade des Dalton, disponible chez Citel Vidéo, repose dans un boîtier classique de couleur bleue. La jaquette indique cette fois « Nouveau Master Haute Définition », même si le visuel aurait pu être plus attractif. Le menu principal est animé et musical.

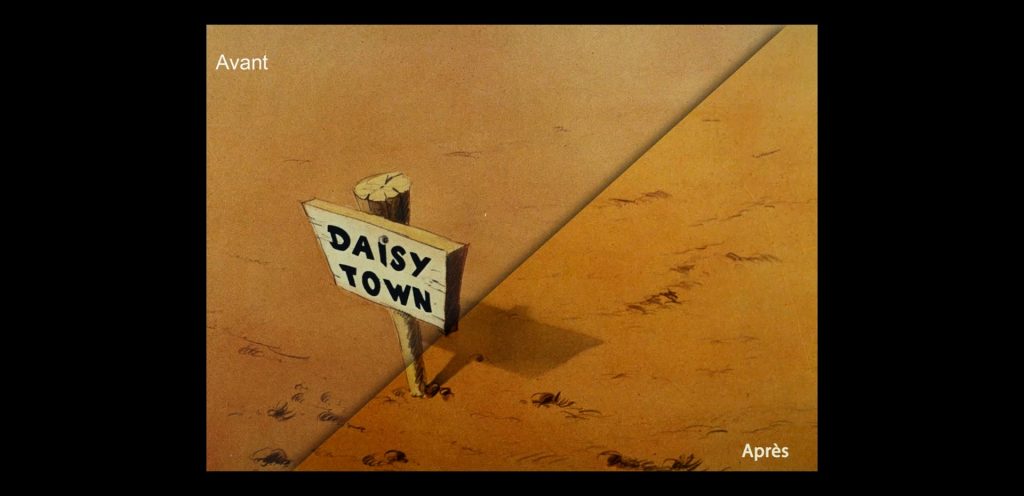

Le must sur cette édition HD est bien entendu son image restaurée, mais pas ses suppléments qui se résument uniquement à la bande-annonce originale, ainsi qu’un comparatif avant/après la restauration.

L’Image et le son

Il aura fallu attendre la fin de l’année 2017 pour posséder enfin La Ballade des Dalton en Haute-Définition dans nos contrées ! L’image est présentée dans son format original 1.66 et a surtout été entièrement restaurée à partir du négatif original 35mm, par Mediatoon Distribution aux laboratoires Eclair. Tout cela a été scanné en 4K avant de connaître une restauration très poussée en 2K. Voilà un dépoussiérage de premier ordre ! On attendait impatiemment la sortie en Blu-ray du chef d’oeuvre de Morris et Goscinny. C’est superbe. Les couleurs bleues, jaunes et rouges retrouvent un éclat inespéré, le grain original est heureusement respecté, la clarté est évidente et les contrastes revus à la hausse. L’image est stable, propre comme elle n’a jamais été, sans griffures. Si l’on remarque encore quelques effets de pompages sur certains aplats, qui auraient été difficiles à équilibrer sans dénaturer les volontés artistiques, ou bien encore diverses scènes marquées par des points blancs (le dernier pétage de plomb de Joe Dalton au tribunal), revoir La Ballade des Dalton dans ces conditions contribue à sa postérité et n’a pas fini de faire de nouveaux adeptes parmi le jeune public.

Il n’y a pas que l’image qui a bénéficié d’un lifting, par le désormais incontournable Studio L.E. Diapason, qui s’occupe entre autres de la restauration sonore sur les titres du patrimoine chez Pathé. L’unique piste DTS-HD Master Audio Mono 2.0 est beaucoup plus dynamique, propre et vif que celui de Lucky Luke – Daisy Town, qui restait souvent étriqué avec des échanges aigus. Ce nouveau mixage fait ici la part belle à l’extraordinaire bande originale signée Claude Bolling, que nous n’avions jamais entendu avec autant de coffre. Aucun souffle, pas de saturation, tout est net. L’éditeur joint également les sous-titres français destinés au public sourd et malentendant.

Crédits images : © DARGAUD Productions, René Goscinny Productions / Idéfix Studio / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © DARGAUD Productions, René Goscinny Productions / Idéfix Studio / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

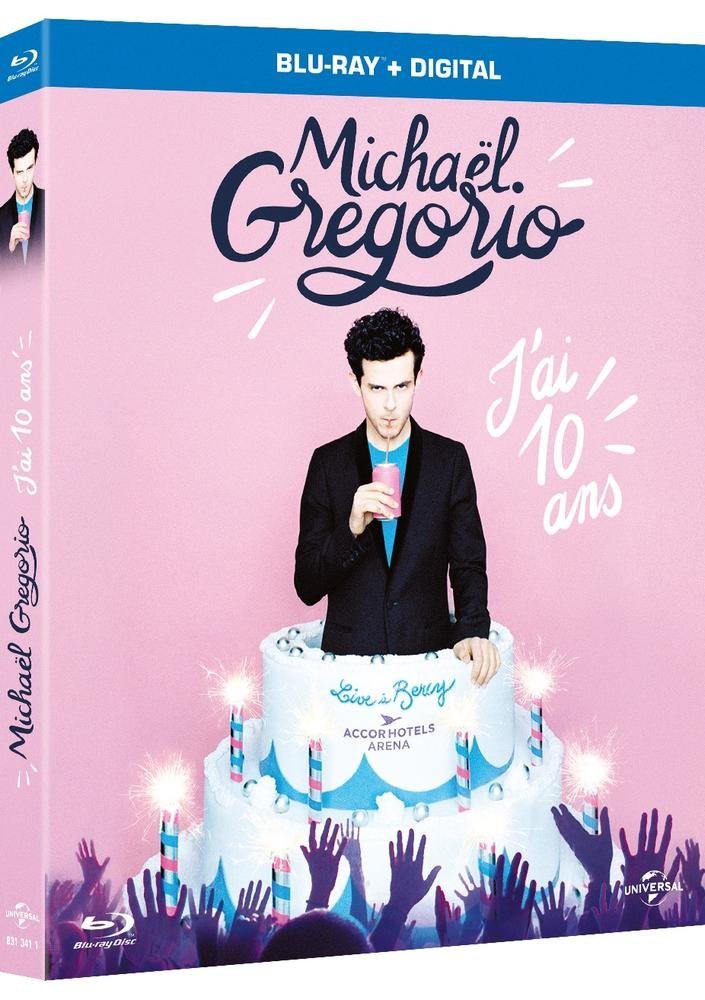

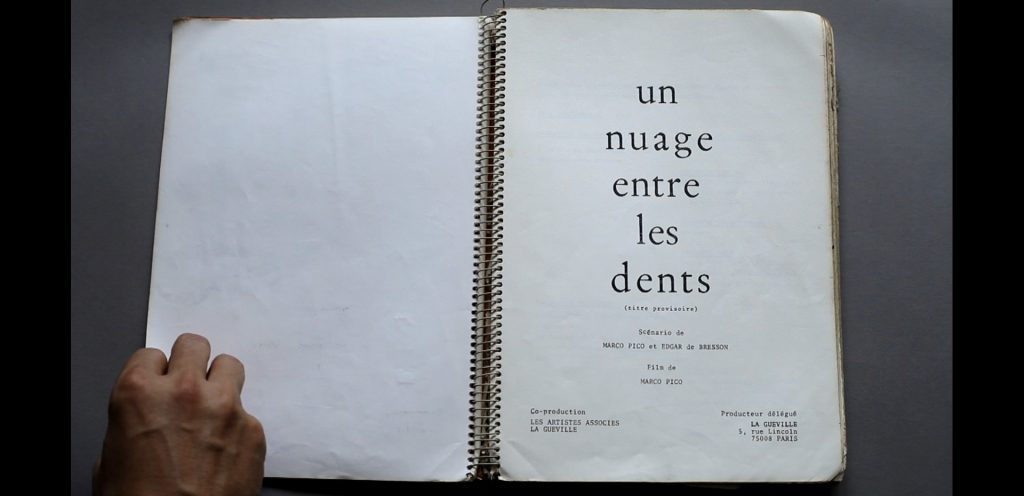

Crédits images : © Elephant Films / Universal Pictures / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Elephant Films / Universal Pictures / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © DARGAUD Productions, René Goscinny Productions / Idéfix Studio / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © DARGAUD Productions, René Goscinny Productions / Idéfix Studio / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

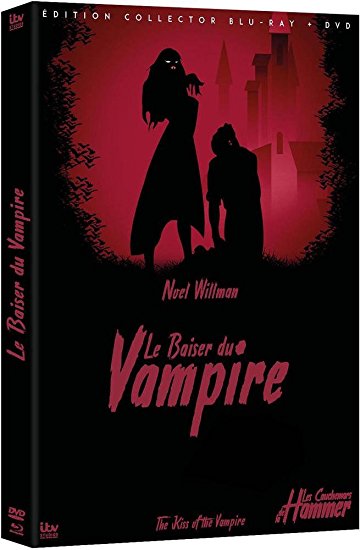

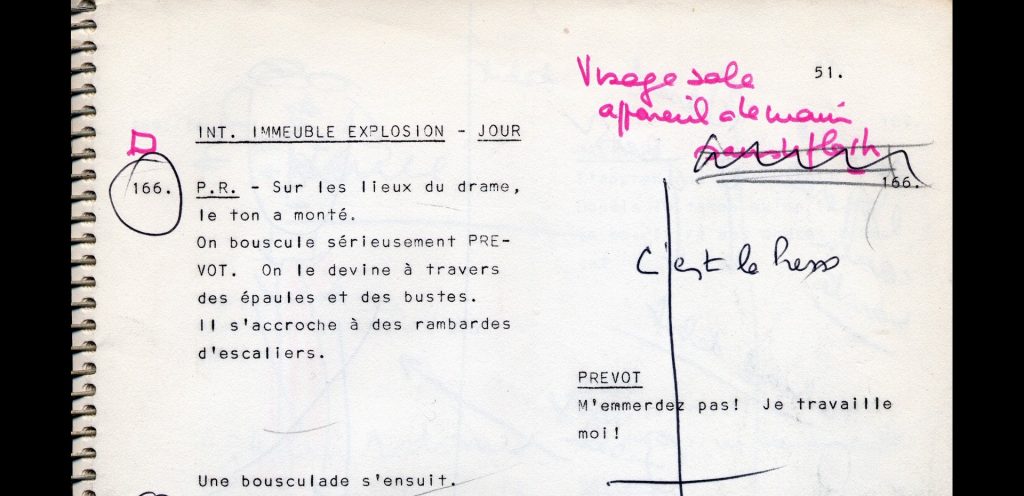

Crédits images : © Gaumont / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Gaumont / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

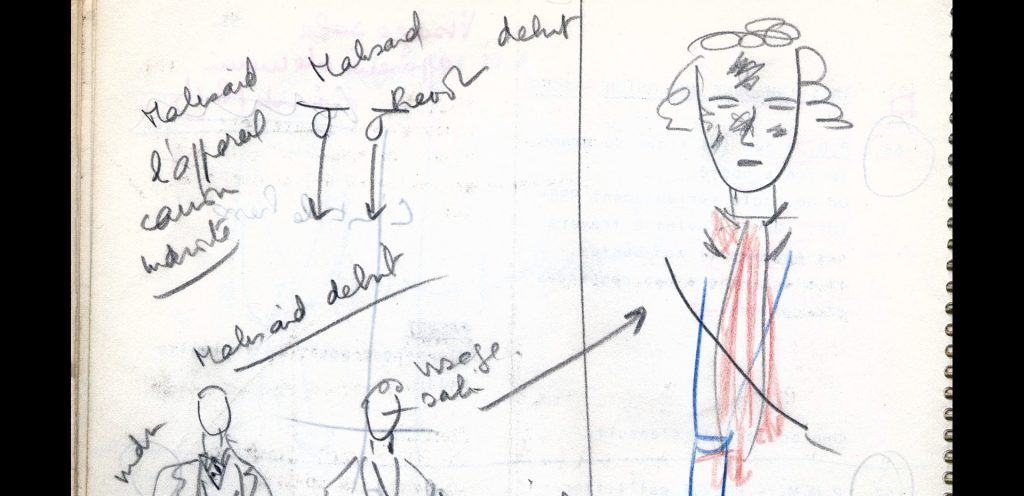

Crédits images : © Elephant Films / Universal Pictures / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Elephant Films / Universal Pictures / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr