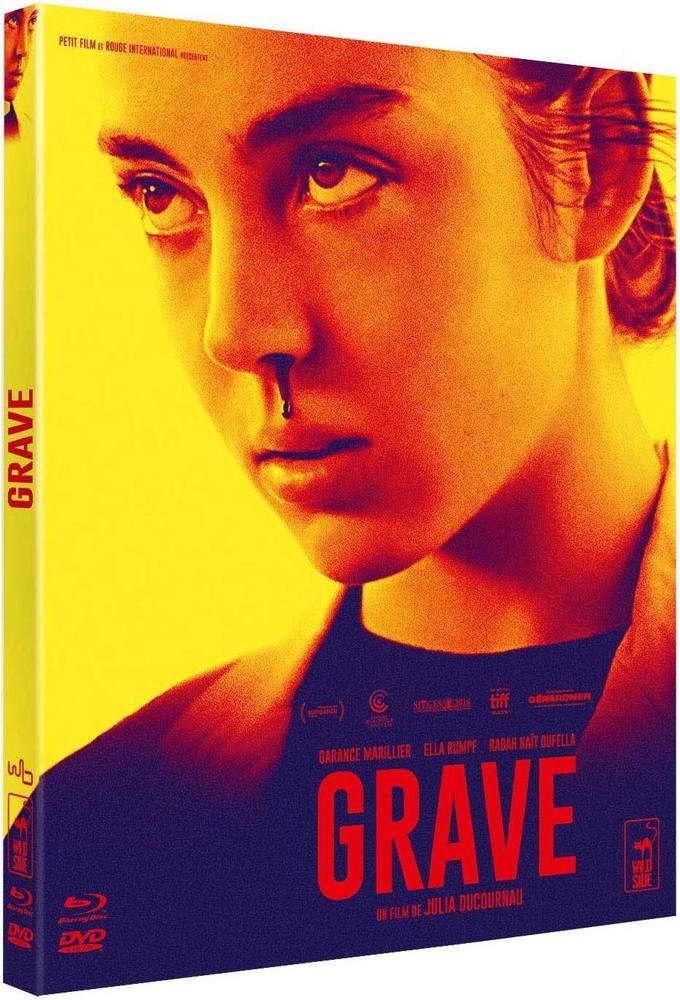

GRAVE réalisé par Julia Ducournau, disponible en DVD et Blu-ray le 26 juillet 2017 chez Wild Side Video

Acteurs : Garance Marillier, Ella Rumpf, Rabah Naït Oufella, Joana Preiss, Laurent Lucas, Bouli Lanners…

Scénario : Julia Ducournau

Photographie : Ruben Impens

Musique : Jim Williams

Durée : 1h38

Date de sortie initiale : 2017

LE FILM

Dans la famille de Justine tout le monde est vétérinaire et végétarien. À 16 ans, elle est une adolescente surdouée sur le point d’intégrer l’école véto où sa sœur ainée est également élève. Mais, à peine installés, le bizutage commence pour les premières années. On force Justine à manger de la viande crue. C’est la première fois de sa vie. Les conséquences ne se font pas attendre. Justine découvre sa vraie nature et comprend très vite qu’elle ne peut plus s’en passer. Surtout saignante. Et un campus ne manque pas de chair fraîche !

Avant Grave, son premier long métrage pour le cinéma, Julia Ducournau, ancienne élève de la Fémis, est la réalisatrice d’un court-métrage, Junior (2011) puis d’un téléfilm pour Canal+ mis en scène avec Virgile Bramly, Mange (2012), interdit aux moins de 16 ans. Pour ses débuts au cinéma, Julia Ducournau retrouve Garance Marillier, qu’elle avait dirigée dans Junior. C’est une double révélation et pour une fois le mot n’est pas usurpé. De par son sujet aussi singulier que dérangeant, et par son impressionnante maîtrise formelle, ce premier film multi-récompensé – par le Grand Prix à Gérardmer et le Prix de la critique internationale à la Semaine de la critique à Cannes – est un choc dans le cinéma français et a su créer l’événement dans les festivals du monde entier où certains spectateurs se seraient même évanouis devant les scènes de cannibalisme.

Justine, comme le reste de sa famille, est végétarienne. A 16 ans, la jeune femme, précoce, est reçue dans l’école vétérinaire où sa soeur aînée, Alexia, est déjà élève. Mais l’intégration est brutale : le bizutage commence en effet tout de suite pour Justine, qui ne peut pas compter sur le soutien de sa soeur et se retrouve forcée d’ingérer un morceau de viande crue, un rein de lapin. Cette expérience douloureuse n’est pas sans conséquences sur l’étudiante qui commence à développer un étrange comportement. Le point commun des trois mises en scène de Julia Ducournau, alors grande admiratrice du cinéaste canadien David Cronenberg, est le sujet de la métamorphose physique. On retrouve dans Grave ce rapport au corps et cette approche clinique qui a fait la marque de fabrique et le succès de l’auteur de La Mouche. Outre quelques références notables, à l’instar de Carrie de Brian de Palma, la réalisatrice a su digérer ses modèles et influences pour planter son film dans un réalisme morbide.

Si l’on craint tout d’abord de manquer d’empathie pour le personnage principal, l’incroyable Garance Marillier emporte tous les suffrages. Avec son visage doux et à la fois inquiétant qui rappelle étonnamment Dominique Blanc, elle signe une véritable, charismatique et ébouriffante prestation. Un sacré défi qu’un César devrait normalement récompenser en 2018, puisque la caméra ne la quitte quasiment pas du début à la fin, s’attachant à capter les moindres nuances de la transformation du personnage (qui change littéralement de peau), comme la mutation « reptilienne » d’une ado tomboy en jeune fille dans Junior. Certes, on retrouve le côté punk-sexe de Mange, mais Grave s’inscrit dans la continuité du court-métrage, d’autant plus que l’héroïne s’appelle Justine – en référence au livre du Marquis de Sade, Justine ou les malheurs de la vertu – dans les deux films et qu’il s’agit de la même comédienne.

Drame et récit d’émancipation, le spectateur suit cette jeune étudiante, qui apparaît d’abord sûre d’elle-même en arrivant à l’école vétérinaire, avant de se rendre compte très vite de la violence et de la brutalité de l’entrée dans le monde adulte. Après quelques mises à l’épreuve, Justine va se révéler à elle-même et laisser sa véritable nature prendre le dessus, en se laissant aller à ses pulsions, ses envies (sexuelles et gustatives), après une longue opposition entre l’esprit qui voudrait rester rationnel et les désirs physiques avec un corps voulant jouir et s’épanouir, pour enfin s’affirmer et accepter sa différence.

Frontal, graphique, organique et clinique (superbe photo teintée de giallo du chef opérateur Ruben Impens), mais pourtant sensuel et jamais glauque, Grave est un film burné qui n’a pas peur de foncer dans le tas, de déplaire et de provoquer le malaise – la musique de Jim Williams et la b.o hystérique participent également à l’ambiance – auprès d’une audience qui a oublié ce que voulait dire être secoué dans les salles. C’est cette franchise qui rappelle le formidable Dans ma peau de Marina de Van, cette envie de cinéma, cette audace de sortir des sentiers battus qui font de Grave, malgré un dénouement largement prévisible en raison de la présence de Laurent Lucas au générique, une grande et radicale réussite.

LE BLU-RAY

Le test de l’édition HD de Grave, disponible chez Wild Side Video, a été réalisé à partir d’un check-disc. Le Blu-ray est proposé avec le DVD en combo. Le menu principal est coloré, animé et musical.

Point de making of à l’horizon, c’est la grande déception de cette édition. En revanche, l’éditeur charge la section des suppléments avec deux très (trop ?) longues interviews de la réalisatrice Julia Ducournau (47’) et de la comédienne Garance Marillier (48’), toutes deux animées par Fausto Fasulo, rédacteur en chef du magazine Mad Movies.

Durant le premier entretien, Julia Ducournau revient sur son parcours, sur Junior et Mange, l’écriture et l’évolution du scénario de Grave, la psychologie du personnage de Justine, l’importance du son, les partis pris, la structure du film, les scènes coupées au montage, ses influences, le casting et bien d’autres éléments. Dommage que cet échange soit foutraque, parfois hésitant et maladroit. L’éditeur aurait gagné à tailler dans le gras afin d’insuffler un rythme qui fait cruellement défaut à cette interview qu’on aurait aimée plus dense et intéressante.

En revanche, la rencontre avec Garance Marillier s’avère plus sympathique, même si cette fois encore l’interview n’a aucune structure et passe du coq à l’âne. La jeunesse et la spontanéité de la jeune actrice font le charme de ce rendez-vous durant lequel elle évoque son intérêt pour le jeu, sa formation (musicale), sa rencontre, son travail et son amitié fusionnelle avec Julia Ducournau, sa passion pour David Lynch et Wong Kar-wai, son premier choc cinématographique (Vertigo d’Alfred Hitchcock), sa préparation pour le rôle, le défi des scènes physiques, ses impressions de tournage, la réception du film et son avis sur les critiques négatives.

L’éditeur a pu mettre la main sur deux scènes coupées (alors qu’il y en avait bien plus), Oracle (2’) et Gravité (3’). Complètement anecdotiques mais sympas, ces séquences non montées valent le coup d’oeil et prolongent entre autres un cours réalisé par un professeur singulier avec comme sujet l’utérus d’une vache.

L’interactivité se clôt sur la bande-annonce et les credits du disque.

L’Image et le son

Saturation des couleurs primaires, luminosité aveuglante, piqué chirurgical, détails au scalpel aux quatre coins du cadre large, contrastes fabuleux, c’est sublime ! La profondeur de champ est sidérante et chaque parti pris inspiré de la photo du chef opérateur Ruben Impens (Alabama Monroe, Les Herbes folles, La Merditude des choses), est magnifiquement restitué à travers cette édition HD absolument indispensable. Le Blu-ray démo du mois de juillet 2017.

La piste unique DTS-HD Master Audio 5.1 instaure un confort acoustique total avec une redoutable homogénéité des voix et des effets annexes. Le pouvoir immersif du mixage est fort plaisant dès la première scène. Toutes les enceintes sont intelligemment mises à contribution, les effets souvent percutants. La balance frontale et latérale est constante et riche, le caisson de basses souligne efficacement les séquences du film les plus agitées (ça vibre même de partout durant les fiestas et le bizutage) et l’imposante bande-son, tandis que les dialogues et commentaires restent fluides et solides. L’éditeur joint également une piste Audiodescription, ainsi que les sous-titres français destinés au public sourd et malentendant.

Crédits images : © Wild Bunch Distribution / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Wild Bunch Distribution / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : ©

Crédits images : ©

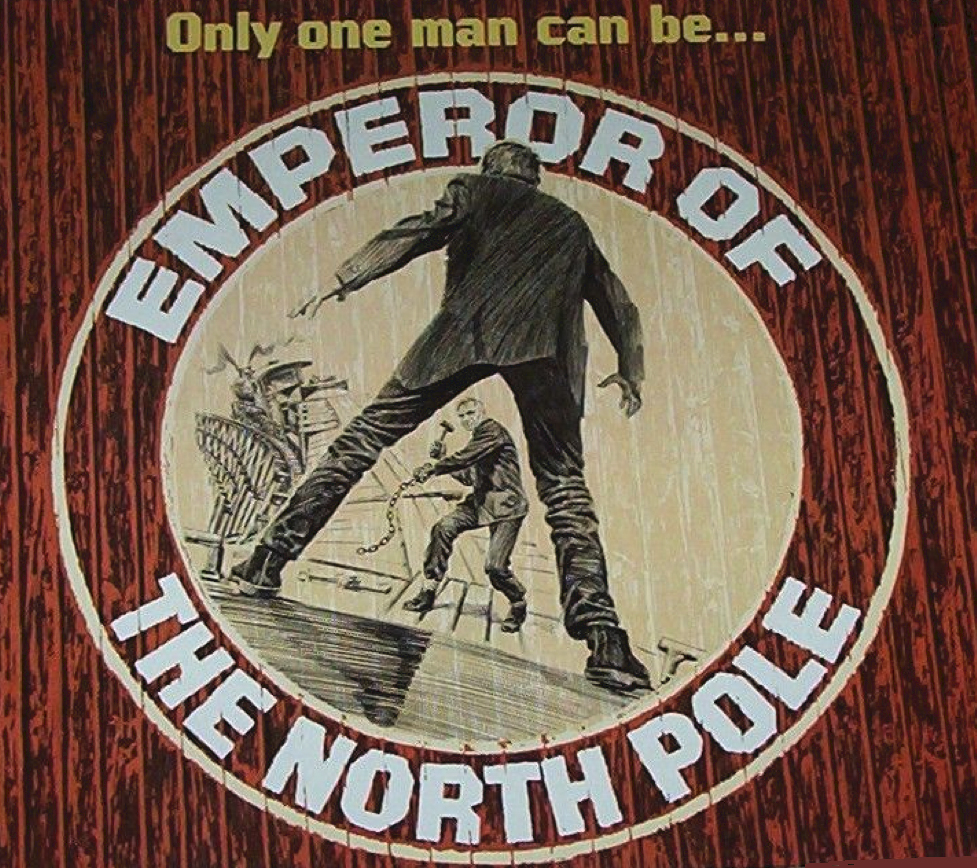

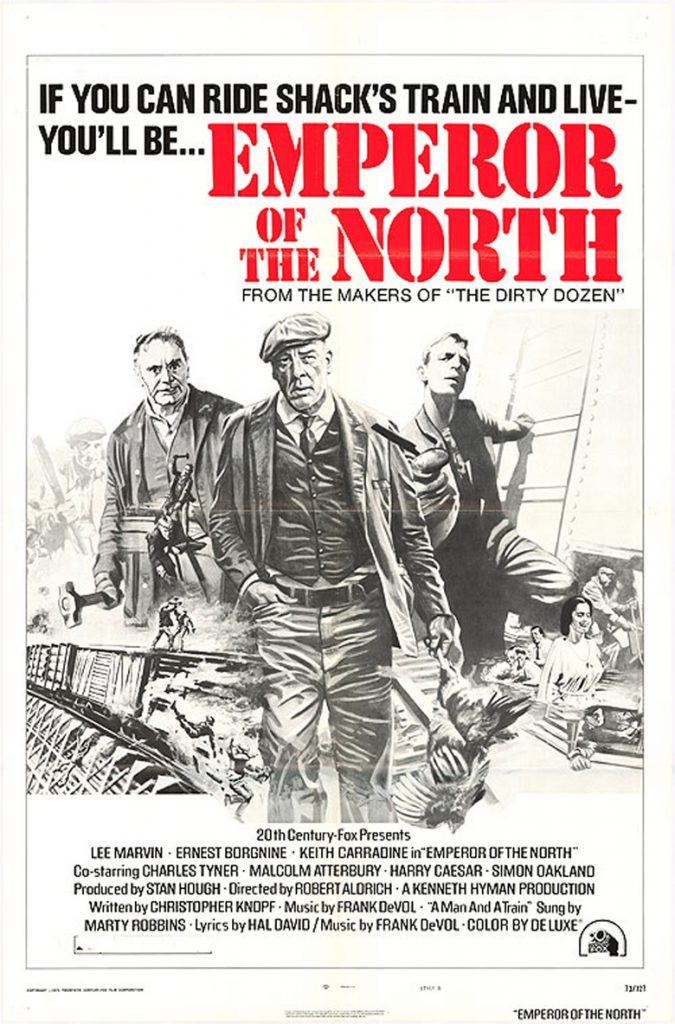

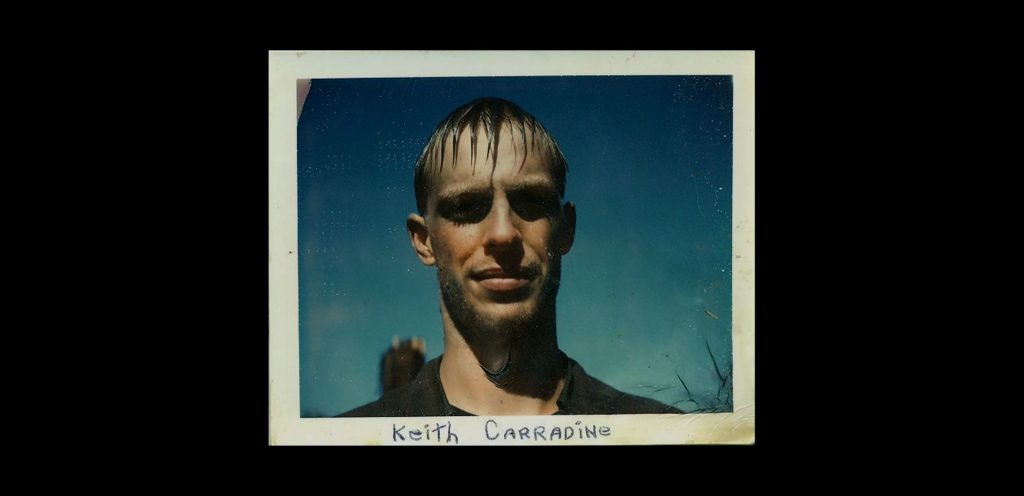

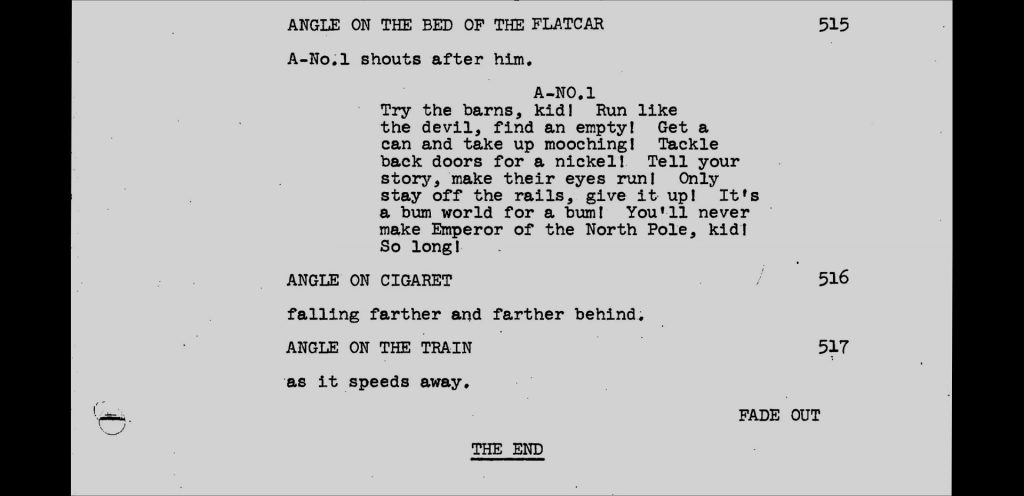

Dans un second temps, Christopher Knopf aborde la psychologie des personnages de L’Empereur du Nord, les recherches effectuées afin de coller au plus près de la réalité, le travail des comédiens et les différences entre son scénario original et celui finalement tourné par Robert Aldrich. Ce dernier explique Knopf, ne voulait pas de sa présence sur le plateau et lui a demandé de réécrire la fin. La conclusion prévoyait que Shack et A No. 1 tombent tous les deux du train, laissant finalement Cigaret seul à bord, terrifié, prenant ainsi la place tant convoitée de la légende. Sachant que Lee Marvin n’accepterait pas un tel épilogue, le cinéaste a donc demandé au scénariste de le changer. Enfin, Christopher Knopf revient sur l’échec du film, son préféré, malgré les bonnes critiques. Le scénariste se dit heureux que cette œuvre soit enfin reconnue et même devenue culte avec les années. N’oublions pas de mentionner les précieuses images de tournage qui viennent illustrer le documentaire. L’occasion de voir Ernest Borgnine et Lee Marvin en pleine répétition du combat final, sous l’oeil attentif de Robert Aldrich !

Dans un second temps, Christopher Knopf aborde la psychologie des personnages de L’Empereur du Nord, les recherches effectuées afin de coller au plus près de la réalité, le travail des comédiens et les différences entre son scénario original et celui finalement tourné par Robert Aldrich. Ce dernier explique Knopf, ne voulait pas de sa présence sur le plateau et lui a demandé de réécrire la fin. La conclusion prévoyait que Shack et A No. 1 tombent tous les deux du train, laissant finalement Cigaret seul à bord, terrifié, prenant ainsi la place tant convoitée de la légende. Sachant que Lee Marvin n’accepterait pas un tel épilogue, le cinéaste a donc demandé au scénariste de le changer. Enfin, Christopher Knopf revient sur l’échec du film, son préféré, malgré les bonnes critiques. Le scénariste se dit heureux que cette œuvre soit enfin reconnue et même devenue culte avec les années. N’oublions pas de mentionner les précieuses images de tournage qui viennent illustrer le documentaire. L’occasion de voir Ernest Borgnine et Lee Marvin en pleine répétition du combat final, sous l’oeil attentif de Robert Aldrich !

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : ©

Crédits images : © Universal – Wild Bunch / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr

Crédits images : © Universal – Wild Bunch / Captures Blu-ray : Franck Brissard pour Homepopcorn.fr